交通安全

285 件

クルマが水没したらどう脱出する? 豪雨・台風の時に役立つ対処方法とその手順を解説!【クルマと防災】

もし運転中にクルマが水没したらどうやって脱出すればいい? 豪雨や台風が増える季節は道路の冠水も起こりやすい。万が一に備えて、脱出方法と車用緊急脱出用ハンマーについて解説しよう。

2024.07.16

車両盗難の最新手口から愛車を守れ! データシステムの車両盗難防止装置「カースティールブロッカーSOS820」は“ゲームボーイ”にも対応するスゴイやつ。

いま全国各地で車両盗難が相次いでいる。年々、犯罪の手口が巧妙化なかでドライバーは一体どう対策すれば良いのか。データシステムの車両盗難防止装置「カースティールブロッカーSOS820」は、万が一車両に乗り込まれても、エンジンを始動させずに愛車を守る!

2024.07.12

飲酒運転を絶対にしない! させない!【運転初心者ための交通ルール&運転マナー】

夏のような暑い日が続いて、冷たいビールやハイボールが美味しい今日この頃。でも運転中や運転する予定のあるドライバーは“絶対に”飲んではいけません。「ほんの少しなら大丈夫」という自分勝手な考えが大事故に! こんな気持ちの良い気候が続く時こそ、あらためて運転に注意しましょう。

2024.06.26

自動車の盗難対策8選! 2年連続で増加する盗難はどうやって防止する?

警察庁が2024年6月に発表した統計資料によると、2023年における自動車盗難の認知件数は5762件。2年連続で増加している。クルマ泥棒から愛車を守ためにはどうすればいいのだろうか。主な盗難対策を紹介しよう。

2024.06.17

意外と見えない「フェンス越しの人」。|長山先生の「危険予知」よもやま話 第27回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回はフェンスの意外な盲点からスイスで高速料金をぼられた? ことまで、話が大きく展開しました。

2024.06.07

自動車盗難件数ランキング【2024年発表】ワーストワンはアルファード!

警察庁が2024年6月に発表した自動車盗難等の発生状況についての統計資料によると、2023年における自動車盗難の認知件数は5762件。車名別でみると最も盗難台数が多いのはトヨタ・アルファードで700件だった。どのようなクルマが狙われているのかランキング形式で見てみよう。

2024.06.06

高速道路での「旗振り合図」はどんな意味がある? もしもの時のために覚えよう!

高速道路を走行している際、大きな旗を振ってクルマに合図を出しているスタッフの姿を見かけたことはないだろうか? 旗振り合図にはどんな意味があるのか、正しく理解して安全運転に役立てよう。

2024.06.04

脇道を出るときに忘れがちな「歩行者保護」|長山先生の「危険予知」よもやま話 第26回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は脇道から出る際の歩行者や自転車への注意から、ドイツでは小学生から始める相手の意図を読み取る訓練のことまで、事故防止のエッセンスをたっぷり紹介してくれました。

2024.05.23

後部座席でもシートベルト非着用は危険! 一般道路での着用率はたったの4割。

警察庁とJAF(日本自動車連盟)は、合同でシートベルトの着用状況について調査を実施。その結果を警察庁のウェブサイトで公開した。一般道路での後部座席のシートベルト着用率はわずか43.7%と、運転席や助手席の着用率に比べて低さが際立っている。

2024.05.15

雨の日の首都高、死傷事故「4倍」の衝撃。 いつもなら曲がれたんだっ!……と嘆く前に気を付けるべきことは?

首都高では雨の日の死傷事故は「4倍」に増える。雨の日は視界も悪いうえ、路面も滑りやすく、特にカーブゾーンで多発している。いつもなら曲がれたんだっ!と嘆く前に、気を付けるべきことは?

2024.05.14

蒸気、木漏れ日、樹木が見通しを悪化。|長山先生の「危険予知」よもやま話 第25回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は山道の危険な凍結路面の話から、長山先生が海外に視察に行った際にロンドンバスを運転したことなど、ビックリネタを披露してくれました。

2024.04.26

交差点より予測しづらい施設への左折。|長山先生の「危険予知」よもやま話 第24回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は追突事故の原因の多くが「脇見」という話から、これまで長山先生が調査した脇見の種類と事例を紹介。実は、車内への脇見も多いという興味深い話を教えてくれました。

2024.04.05

なぜドライバーは突っ込むのか? 高速道路の事故にNEXCOが注意喚起。工事規制内の進入事故が多発中。

NEXCO東日本・中日本・西日本の3社は、高速道路上での工事規制内への進入事故が多発しているとして、「前をしっかり見て!」「運転に集中して!」と注意喚起を促している。なぜいま、ドライバーの前方不注意による事故が増加しているのか?

2024.04.03

ルールとマナー守ってる? 子供乗せ自転車の正しい乗り方とは。

保育園や幼稚園の送り迎えなどに役立つ「子供乗せ自転車」。便利な反面、転倒などの事故も多い。また、利用者のマナーが問題になることも。安全に利用するためのポイントを再確認してみた。

2024.03.18

人は明るい所をより注視してしまいがち!|長山先生の「危険予知」よもやま話 第23回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は雨天時には歩行者の横断が無謀になるという話から、無謀つながりで、暴走族が好む部活動の話に発展しました。

2024.03.01

歩行者優先なのに。信号機のない横断歩道で2台に1台が一時停止しないのはなぜ?

信号機のない横断歩道で、渡ろうとする歩行者がいるのにも関わらず、およそ2台に1台のクルマが一時停止をしないという(JAF調査、全国平均)。歩行者優先のはずでは?なぜクルマは一時停止しない?その原因と対策を探っていこう。

2024.02.22

今年も「イエローハット 全国交通にゃん全運動」開催! 猫ちゃんが猫パンチで仲間たちを救う!?

イエローハットは「猫の日」である2024年2月22日(木)に向け、「全国交通にゃん全運動」キャンペーンを実施中だ。今年で6年目となる同キャンペーンは、猫を交通事故から守るための啓蒙活動として同社が毎年開催している。

2024.02.21

想定外を知っておくのが「危険予知」の目的|長山先生の「危険予知」よもやま話 第22回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は自転車や歩行者など相手の心理を読むことの重要性から、子供のうちから事故の危険性を教えることの大切さまで、孫とのエピソードを交えて話してくれました。

2024.01.29

暴風雪の立ち往生で一酸化炭素中毒に!? クルマが雪に埋まったときの危険性と対処法を解説

雪国で起こり得る暴風雪での立ち往生。天候の急変でホワイトアウトに巻き込まれ、気が付いたときにはクルマが雪に埋まって立ち往生してしまう。そんなとき命の危険となるのが一酸化炭素中毒だ。本格的な雪のシーズンを前に、クルマが雪に埋まったときの危険性と、もしもの時の対処法を解説しよう。

2023.12.20

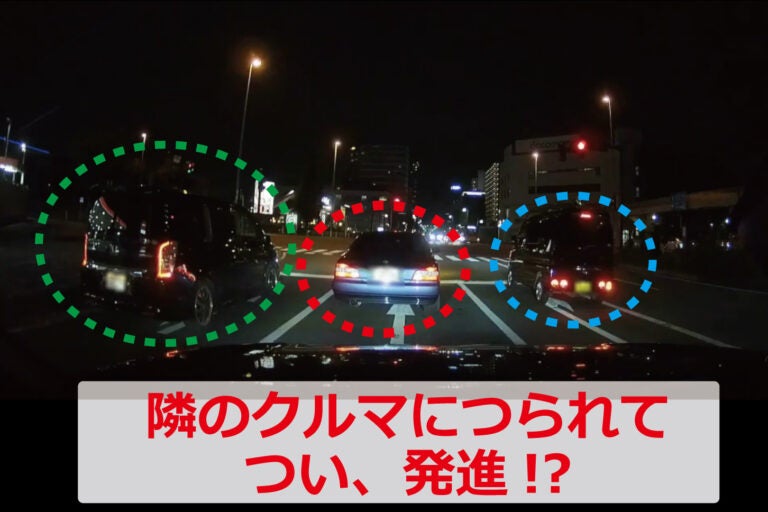

隣のクルマにつられた!? 信号無視の突進が危ない!『ドラレコ動画のヒヤリハットで運転上手に!』第11回

ドライブレコーダーが記録したヒヤリハット映像を紹介するシリーズです。第11回目となる今回は、前をよく見ずに信号待ちをすると、発進時に怖い目に遭う、というのがよくわかる映像を紹介します。

2023.12.19

Campaign

Recommend

クルマ、何に乗ってるの? 僕たちの愛車紹介 #35|スバル アウトバック

なぜヤングタイマーは魅力的? その理由を探しに行こう!「富士トリコローレ2025」──ハッサンの「ワカモノ旧車オーナー探訪記」番外編 #07

三浦半島に約250台のヒストリックカーが集結! 「リバイバルカフェ」オープン7周年記念のカーミーティングに潜入

吉田 匠の『スポーツ&クラシックカー研究所』Vol.23 エンジンのサウンドを愉しめる、ホンダらしいハイブリッド・クーぺ──ホンダ新型プレリュード

なぜスバルのデザインは真面目なのか? FR的ファストバック、「パフォーマンス-E STIコンセプト」に採用された異例づくしのデザインに注目——渕野健太郎の「カーデザイン解説ラボ」#2

「ハコスカ」と「サニー」が合体! 歴代の想いを受け継ぐ「サニースカイライン」が渋くてカッコいい【東京オートサロン2026】

Ranking

「岡山環状南道路」が2026年度開通へ! 壮大な「岡山環状道路」の全貌とは。中心部の大渋滞をスルーする“岡山の外環道”の現在【いま気になる道路計画】

日本はハイブリッド車頼みのままで大丈夫か? 2026年時点の米国・欧州・中国の動向と、日本の課題を考察!【国沢光宏がクルマ業界にモノ申す!】第11回

外環道「関越~東名」工事の現在は? 陥没事故から5年、シールド完全再開に向けた「地盤補修工事」の進捗【いま気になる道路計画】

『イタリア発 大矢アキオ ロレンツォの今日もクルマでアンディアーモ!』第64回【Movie】──若人よ、魔改造パンダで砂漠を目指せ!