空気不要でパンクなし! 環境に優しい次世代タイヤ技術「エアフリーコンセプト」にメディアとして初試乗!

タイヤと言えば、これまでは空気を入れてそれが車体の荷重を支え、クッションの役割も果たすスタイルが常識だった。それが今、ブリヂストンが開発した、空気を使わない「エアフリーコンセプト」によって、その常識が大きく覆ろうとしている。エアフリーコンセプトとはいったいどんなタイヤなのか。試乗を通してその可能性を展望する。

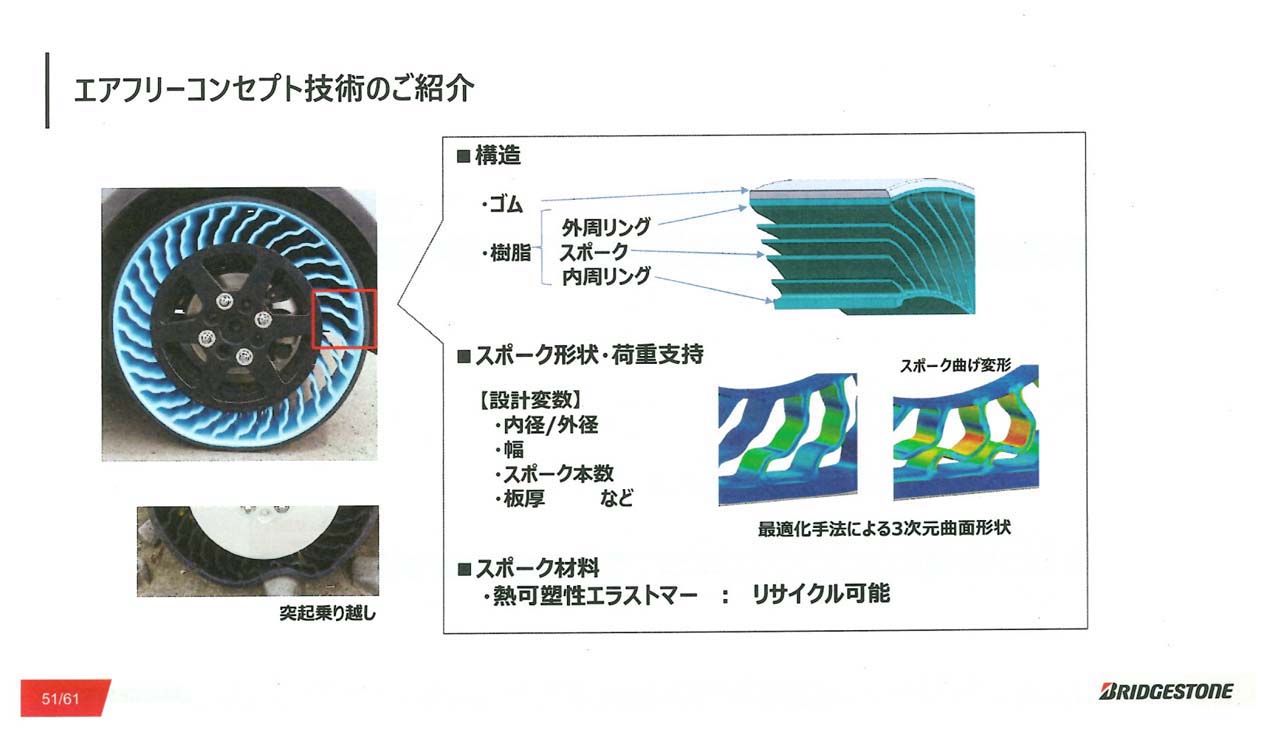

特殊形状のスポークで荷重を支える、空気を使わないタイヤ『エアフリーコンセプト』

記事の画像ギャラリーを見る車輪から始まるタイヤの歴史とは

タイヤの歴史を振り返れば、まず車輪としての歴史は古い。日本自動車タイヤ協会の資料によれば、最初に車輪を考案したのは紀元前3000年頃にチグリス・ユーフラテス河口域(現在のイラク)に居住していたシュメール人だったそうだ。木板を継ぎ合わせた酒樽の蓋状のものに心棒をつないだ簡単なものだったが、この実現によって輸送能力は飛躍的に向上することになったという。

その後、耐久性を高めるために車輪の周囲に鉄を巻いて使う時代が1900年ほど続き、日本でも大八車(だいはちぐるま)と呼ばれるスタイルが長く続いた。ゴムがその代用として考案されるのは1867年のことで、これはいわゆる空気を使わないゴム製“ソリッドタイヤ”である。ただ、硫黄を加えた加硫ゴムが使われたものの、当時のタイヤは耐久性が低く、速度が上がると発熱し、長く走ると熱でゴムが焼けてしまったそうだ。

そうした中、1888年に英国人の獣医ジョイ・ボイド・ダンロップによって、現在のタイヤの原形ともなる空気を入れたタイヤが考案された。実はこれに先立つ1845年に、同じ英国人であるロバート・ウィリアム・トムソンによって特許が取得されていたが、実用化にこぎつけたダンロップが事実上の空気入りタイヤの発明者とされている。それから130年以上も経った今も、空気入りタイヤはその主役の座を不動のものとしているわけだ。

そうした中でブリヂストンは、新時代のタイヤとしてエアフリーコンセプトを開発したのだ。

右端にあるのが紀元前3000年頃、酒樽の蓋状のものを車輪としたもの。その左側には周囲に鉄を巻いた車輪がある。これが長く続いた。インド・デリー郊外にある「HERITAGE TRANSPORT MUSEUM」にて

いざ、試乗! 空気タイヤと比べて感じたこととは?

では具体的に「エアフリーコンセプト」とはどんなタイヤなのか。言うまでもなく、タイヤは空気を高圧で膨らませることで車体を支えていたし、その空気はクッションとしての役割も果たしていた。ただ、充填されているのが空気である以上、何らかの原因で穴が開けばエアは漏れる。いわゆるパンクだ。それが、空気を入れなくて済むエアフリーコンセプトでは当然ながらパンクすることもない。また、路面に接するゴムの部分についても張り替え(リトレッド)で対応できるようになっている。

特に注目したいのが路面から受けたショックの吸収方法だ。今までの空気入りタイヤなら、充填されている空気がバネの代わりを果たすが、エアフリーコンセプトでは特殊形状スポークが衝撃に応じて変形することで衝撃を吸収する仕組みとなっている。つまり、このスポークの素材や造り込み次第で、乗り心地やその特性を変化させることもできるのだ。これがエアフリーコンセプト最大の特徴となる。

では、そのエアフリーコンセプトはどんな走行フィールを感じさせてくれるのだろうか。試乗に使った車両はタジマモーターコーポレーションの超小型EV「ジャイアン」。タイヤのサイズは145/70R12で、主として超小型モビリティなど、軽量な車両で使うことを前提に開発されたものだという。これを4輪すべてに装着し、東京都小平市にあるブリヂストンのテストコース「B-Mobility(ビー モビリティ)」で試乗した。

試乗に使われたタジマモーターの超小型モビリティ「ジャイアン」。手前がエアフリーコンセプトを履いた車両で、奥が空気入りタイヤを履く

試乗方法は、最初に空気を入れた一般的なタイヤを装着したジャイアンに大人ふたりが乗車し、その後でエアフリーコンセプトを履いた別のジャイアンに乗り換える方法を採った。

エアフリーコンセプトで走り出すと、空気タイヤに比べてややゴツゴツとした硬さが伝わってきた。しかし、これは時速20kmを超えるぐらいから感じなくなり、空気入りタイヤとの差はほとんど感じなくなった。次に大きさを違えた突起を乗り越えるコースを走行すると、もちろんこの突起を乗り越える際の衝撃は伝わってくるものの、思ったほどショックは感じない。空気入りタイヤとの差はほとんどなく、これはスポーク部分の変形が、いわゆる“いなし”効果を十分に果たしている証拠と言えるだろう。

次に連続するS字カーブでのハンドリングを確かめたが、空気入りタイヤとの差はわずかで接地感も上々で、むしろシャープさは空気入りタイヤよりも上回っているのではないかと感じたほどだった。これはスポーク部分の剛性がしっかりと作られているからと思われる。その意味では、このエアフリーコンセプトでは空気入りタイヤとの差が想像していた以上に近づけられていたと判断して良いと思う。

低速域ではやや硬めの印象だったが、20km/hを超えるあたりから空気入りタイヤと比べても差はほとんどわからなくなった

路面の突起を乗り越える瞬間のエアフリーコンセプト。スポークが変形して衝撃を吸収しているのがわかる

循環型社会の実現にはエアフリーコンセプトが必要!

試乗を終えて感じたのは、空気入りタイヤとの差が想像していた以上に感じられなかったことだった。これは特殊形状のスポークが空気のたわみ方に限りなく近づけられていたからに違いない。ただ、今回の試乗は超小型モビリティを対象とした、重量も軽い車両向けのものだ。もし、これが高速道路を走行する一般車両用となっても同じ効果は期待できるのだろうか。

これについてブリヂストンでは、高速道路も走れる一般車両を想定すれば、高速域での操安性や空力などへの対応も考慮する必要が出てくるし、ミニバンやSUV、EVといった重量車で使うことを考慮すれば、スポークの設計も見直しは欠かせないという。とはいえ、ロードマップとしてはより大型の車両での展開も考慮されており、今回の完成度から考えても、そう遠くない将来にその実現は果たせるとの見通しを示した。

エアフリーコンセプトの技術。特殊形状のスポークの果たす役割が極めて重要であることがわかる

それともう一つ、ブリヂストンがこのエアフリーコンセプトに懸ける熱い想いがあることを見逃してはならない。それがブリヂストンが目指すサステナビリティビジネス構想だ。

タイヤは使うことによって摩耗し、トレッド面の溝がなくなれば新しいものへと交換するのがこれまでのタイヤとの付き合い方だ。そこで課題となるのは、この交換したタイヤをどう再利用するかである。

ブリヂストンによれば、日本ではその取り組みは比較的早く行われ、廃棄タイヤの63%が工業用燃料向けに焼却されてきたという。一方でリサイクルの取り組みが遅かった欧米では、当初より資源としての再利用を目指し、マテリアルとして再利用されることが多いそうだ。とはいえ、いずれにしてもそこにはCO2排出量の削減とタイヤへの資源循環が課題となって立ちはだかっていたのは事実だ。

そもそもタイヤの原料である石油は、有限な資源である上に、燃やせばCO2が排出される。つまり、いかに消費を抑え、排出されたCO2を循環させるかが、サステナブルな社会の実現には欠かせない。そこでブリヂストンはバイオマス由来の循環型社会を作ることを最大の課題に掲げ、その上で使用済みのタイヤを素材ベースで精密に分解する技術の開発も進む。また、タイヤには天然ゴム以外にも様々な構造材や配合剤が加えられているが、これらをリサイクルする技術もENEOSと共同で開発を進めているそうだ。

エアフリーコンセプトに使われた特殊形状のスポークも再生可能な樹脂製で作られており、これをリサイクルすることで「サーキュラーエコノミー」、つまり、循環経済を目指すものとしていることも見逃せない。これらを上手く組み合わせることで、ブリヂストンとしては2050年までにタイヤにおける「作る、使う、再生」の完全循環を最終目標としているのだ。

こうした循環経済を目指すためにもブリヂストンとしては、まずは普及が予想される身近な超小型モビリティからこの需要を高め、そこから100%リサイクルが可能な循環型社会の実現を目指していく考えだ。近い将来、パンクレスで環境にも影響を与えない新時代のタイヤの登場を願い、そんなブリヂストンの今後の取り組みには大いに注目していきたいと思う。

タイヤに使われている材料は化学物質だけでもこれだけ多岐にわたる。これを素材ベースで分解する技術の開発も進む

「エアフリーコンセプト」について解説してくれたブリヂストン デジタルツイン開発7課主幹、ソリューション開発第2部兼務の筑後知昭氏