『イタリア発 大矢アキオの今日もクルマでアンディアーモ!』第35回 洗車をしないのには理由があった!?──「ばっちいクルマ」に教育的指導!

イタリア・シエナ在住の人気コラムニスト、大矢アキオがヨーロッパのクルマ事情についてアレコレ語る人気連載。第35回はイタリアならではの!? ちょっと変わった洗車事情について。

フォードKa+のリアウィンドウに残されたLavami(私を洗って)と、Jan Loveの文字が。2022年10月。以下特記なきものはシエナにて撮影。

私を洗って

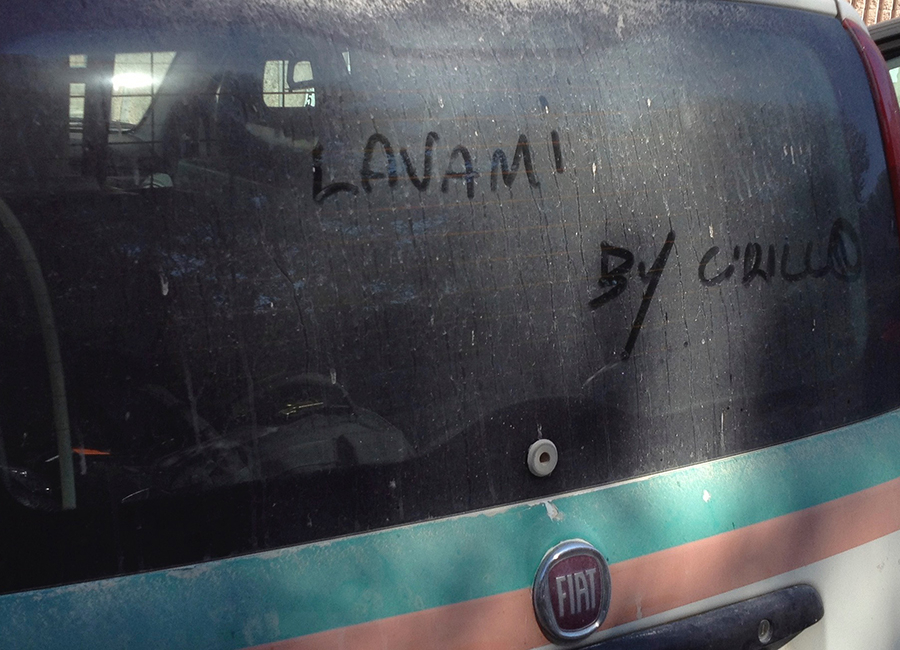

イタリアで公共駐車場や路上駐車中のクルマを見ていて面白いものといえば、汚れたリアウィンドウである。それなりの確率で”メッセージ”が記されているのだ。いちばん多いのはLavami(私を洗って)である。洗うことを促す、冗談まじりの教育的指導だ。

スズキ・イグニスのリアウィンドウにも「私を洗って」の文字が。2022年3月。

湯沸かし器業者のサービスカーにも。「可愛い子ちゃんより」と書き加えられている。2015年。

さらに知り合い同士なのか、クルマのオーナー名や、書き手の名前を残している場合も多々ある。後者はオーナーがクルマに戻ってきたとき、「あいつ、やったな」とニヤッとすることを意図しているのは明らかだ。

いずれも、記したあとに汚れた手をどこで拭いているのかは若干気になる。それでも写真のように「Ti amo(大好き)」といったメッセージを残されたら、そんなことは気にならないだろう。筆者だったら、一生洗車しないかもしれない。

イタリア人自動車ユーザーが洗車する頻度について、やや古く、かつ母数が少ないことを承知で引用すれば、イタリアの自動車誌『アル・ヴォランテ』電子版が2017年に実施したものがある。回答者50人中、最も多かったのは「月に2回以上」もしくは「月1回」で46%を占める。だがそれ以外、すなわち54%の回答者は「2カ月に1回」から「まったく洗わない」が占める。景況感が感じにくい昨今のイタリアで、後述するように、それなりの出費を要する洗車のインターバルは、さらに長くなっていることが想像できる。

当然ながら読者諸氏の大半は「こんなになるまで、クルマを放っておかなければよいのに」と思う方が大半だろう。しかし、筆者が住むトスカーナ・シエナ地方では「汚れてしまう理由」がある。

「PULIZIA(清潔)」と落書きされてしまったフォード・フォーカス・ワゴン。2022年9月。

ウィンドウではないが、汚れを放置してしまったクルマの別例。足跡からして、どうやら動物に好かれてしまったようだ。

ウィンドウではないが、汚れを放置してしまったクルマの別例。足跡からして、どうやら動物に好かれてしまったようだ。

洗車意欲を喪失する理由

第1は国土特有の風である。その名を「シロッコ(Scirocco)」という。北アフリカで発生する、砂漠の砂を含んだ風だ。ちなみにシロッコといえば、かつてフォルクスワーゲンにその名を冠した1モデルが存在したが、同じく往年のマセラティにあった「カムシン(Khamsin)」も、実はシロッコの局地名である。

シロッコは、地中海を越えてイタリアまで到達する頃になると、湿気を帯びてたびたび雨となる。雨は砂漠の砂を含んでいるので、ちょっとでも降るとクルマが瞬く間に白く汚れてしまう。筆者の住むシエナで洗車機の料金は、ガソリンスタンド併設の最も安いもので5ユーロ(約700円)だ。日本のような格安機は無い。そのようなこともあり、「どうせ雨が降るから洗わなくていいや」と放置してしまうドライバーが少なくない。

自動洗車機は、あらゆる手段でお客の気をひこうとする。だが「どうせ洗っても」と考えるドライバーは少なくない。2022年12月。

自動洗車機は、あらゆる手段でお客の気をひこうとする。だが「どうせ洗っても」と考えるドライバーは少なくない。2022年12月。

洗わない理由の第2は、郊外に大きな邸宅をもつ人が多いことだ。そうした家にまで至る道は、往々にして未舗装である。家で洗車しても、巻き上げる土埃で、即座に後部が真っ白になってしまう。ついでにいえば、近年人気のアグリトゥリズモ(農園民宿)も基本的に郊外立地なので、オーナーは、未舗装路をたどる場合が少なくない。彼らは自慢のために放置しているわけではないが、著しく汚れた後部は、デカい敷地や家を持っていることを無言のうちに示している。

後部が著しく汚れたクルマは、郊外に住んでいることを想像させる。2022年10月。

第3の背景は、そうした未舗装路を、敢えて善しとする政策である。道路やインフラ整備による発展ではなく、昔ながらの風景を残すことによって、ヴァリューを高めようという政策だ。都会生活で体験できない原風景や、それを活用したイベントを観光資源化することで、地域全体のブランド価値を向上させるものである。

今日でも篤い信者が徒歩で辿る中世の巡礼路「フランチージェナ街道」は、多くの区間が敢えて舗装されていない。

フランチージェナ街道には未舗装区間が少なくない。2022年3月。

フランチージェナ街道のシエナ県モンテリッジョーニ付近にて。巡礼者の雰囲気を満喫する筆者。2022年3月。

さらなる好例は、ガイオーレ・イン・キャンティという村をベースにシエナ一帯で行われるレトロ自転車のアマチュア向けツーリング・イベント「エロイカ」である。1997年から始まったこの催しは、ルートに未舗装路がふんだんに含まれていて、往年の自転車選手気分を堪能できることで知名度が向上した。そのため年々規模が拡大され、2022年大会には48の国と地域から8010人ものサイクリストが参加した。

こうした未舗装路が生むベネフィットとムードも、「クルマがちょっとばかり汚れても構わない」という意識を生んでいる。

2022年10月に開催された「エロイカ」のワンシーン。砂利道を走りに世界中からサイクリストがレトロ自転車とともにやってくる。

砂利道の土埃+シロッコが運んできた雨によると思われる汚れ。Gianniとはオーナーの名前か、はたまた書き残した友だちか。2022年10月。

筆者は子ども時代、水蒸気で曇ったガラスを見つけるたび、たわいもない落書きをするのが好きだった。ゆえに、リアウィンドウがばっちいクルマを見つけるたび、「私を洗って」を書いてみたい気が沸き起こる。

近年では文字ではなく、汚れたリアウィンドウに名画の模写を描いてSNSに投稿する人も現れているようだ。そこまでできる腕はないが、せめてlavamiだけではなく、粋な言葉を残したい。

ただしイタリア語のヘンな綴り間違いを犯し、外国人である筆者の仕業であることが近所にバレるかと思うと、ついつい躊躇してしまうのである。