高架下の「国道246号」が9車線に拡幅! 渋谷駅周辺の終わらない工事、完成形はどうなる? 再開発も最終章に【いま気になる道路計画】

長年続いている渋谷駅の再開発工事は、渋谷スクランブルスクエア第II期(中央棟・西棟)の工事にも着工し、いよいよ最終章を迎えています。それに合わせて、駅周辺の道路でも「大山街道整備事業」や「国道246号拡幅事業」などが実施されています。どのように変わるのでしょうか?

この記事をシェア

渋谷駅再開発と並行して周辺道路も大変化!

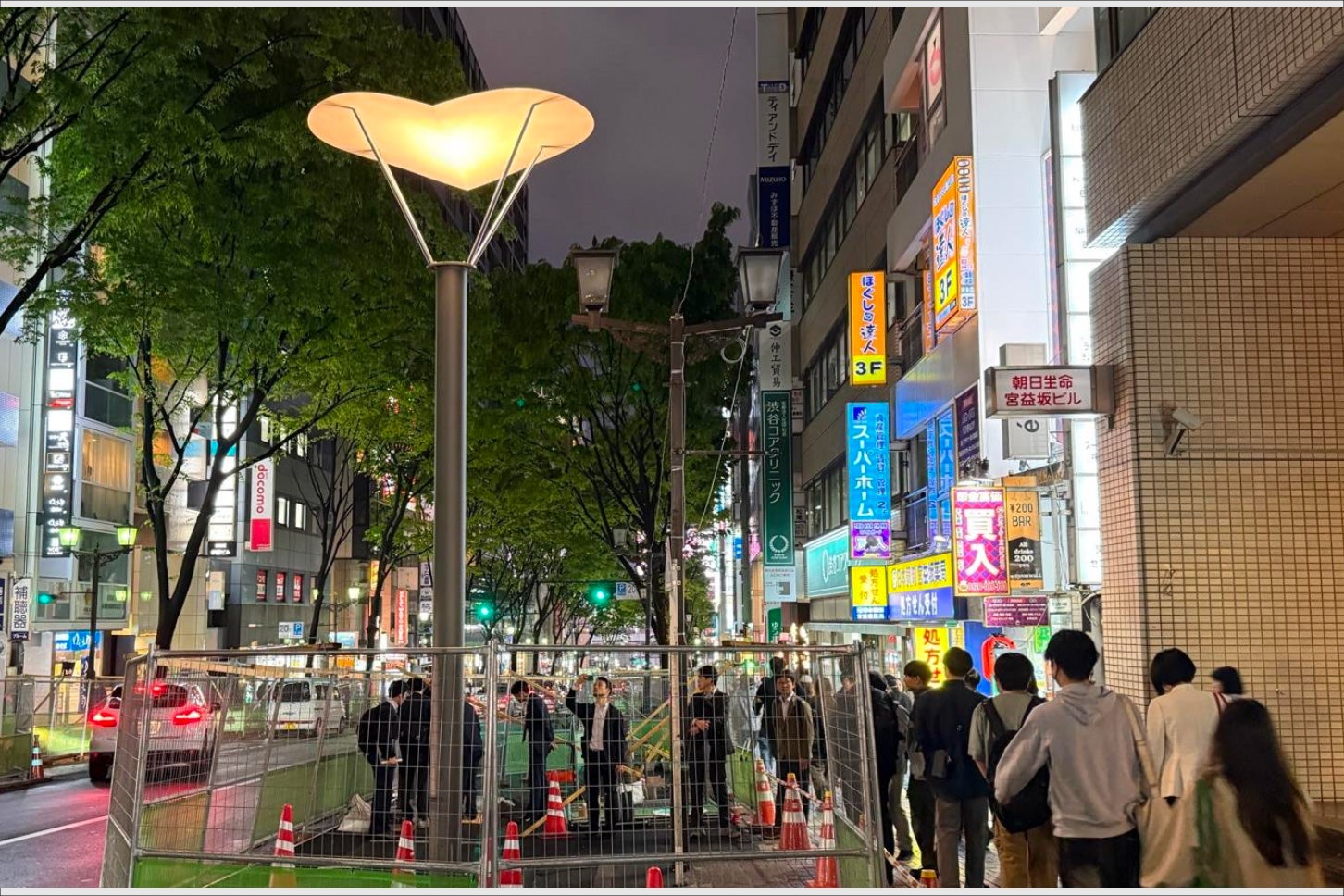

大山街道整備事業の様子。

東京を代表するターミナル駅である渋谷駅では、2000年代から段階的に大規模な再開発が続いてきました。これまでに、東急東横線の地下化、銀座線ホームの移設、副都心線の開通など、都市の姿を大きく変える工事が行われています。

2025年現在は、駅構内の利便性や乗り換え動線の改善を目指した整備が進み、渋谷スクランブルスクエア第II期(中央棟・西棟)の工事に着工するなど、再開発の最終章に入っているそうです。これまで「いつまでも終わらない工事中の駅」という印象が強かった渋谷駅も、徐々に工事の終わりが見えてきて、完成後には利便性が大きく向上することが期待されます。

そして、こうした駅自体の工事と並行して注目されているのが、駅周辺の道路整備です。

「大山街道整備事業」では、渋谷駅周辺のメインストリートである宮益坂と道玄坂の歩道拡幅、歩車道のフラット化などを実施して、歩行者中心の道路空間を実現するためにさまざまな取り組みが行われています。

これまでに車線数の縮小や路上駐車削減のための社会実験(貨物積卸しスペースの設置など)などが実施され、将来的な駐停車スペースの必要数などを検証してきました。

現在はどんな整備が行われているのでしょうか。同事業について、渋谷区のWebサイトでは、「オオヤマカイドーニュース」として細かな進捗情報などが発信されています。

それによると、宮益坂と道玄坂の歩道に、それぞれの坂の特徴に合わせたデザインの街路灯を設置予定。その設置場所に支障となる構造物がないか確認する試堀工事や、雨水を流すための雨水ますや側溝の設置、歩道と車道の境界ブロックの設置などが実施されたといいます。

また、2025年9月に発行された最新の同レポートによると、7月末には街路灯の基礎を設置する工事を実施。2025年11~12月頃には、既存の街路灯から新しい街路灯への切り替え工事が実施予定となっています。そしてその後、分電盤・スツール・横断抑止柵などの設置が続く予定です。

これら歩道上の構造物の設置が終わったら、歩道の石張り舗装工事、車道のアスファルト舗装や区画線、自転車ナビマークの施工に移っていくとされています。

高架下の国道246号が拡幅して9車線化に

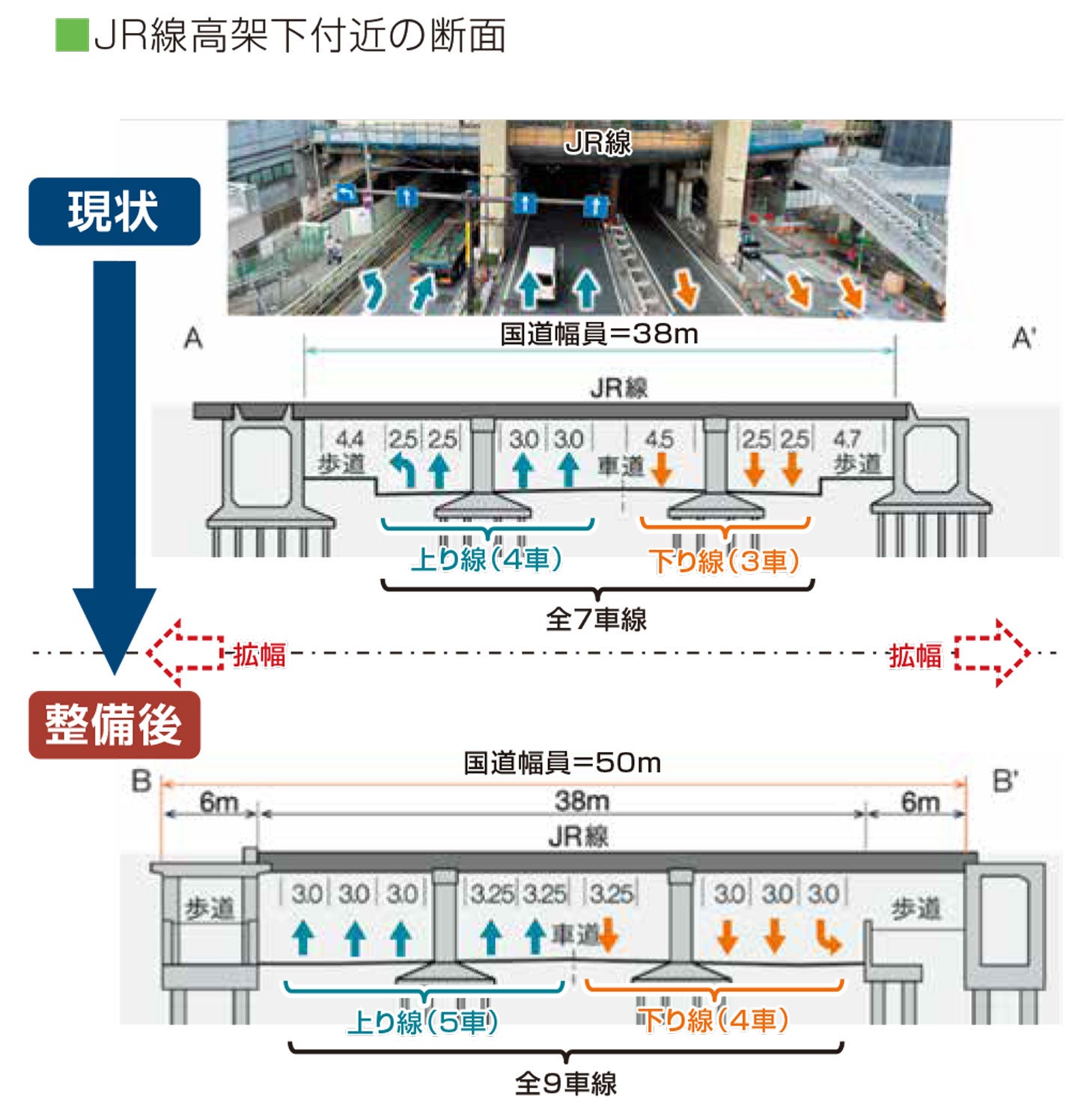

国道246拡幅事業の概要図。

次に「国道246号の拡幅事業」について見てみましょう。

渋谷駅周辺の国道246号は、千代田区方面は「青山通り」、世田谷・神奈川方面は「玉川通り」の通称で呼ばれる主要幹線道路。渋谷署前交差点からは首都高速3号渋谷線の下を走ります。そのうち、渋谷駅南側の「明治通り~神宮通り」までの区間はJRの高架下を通るため、その前後の区間よりも幅員が狭くなっています。

その幅員を拡幅することで、渋谷駅周辺の渋滞を緩和する目的で進められているのが「国道246号拡幅事業」です。具体的には、現状の幅員38mで7車線の区間を、幅員50mで9車線の道路へと拡幅する予定です。現在歩道となっている場所が両側とも車道になり、その外側に新しい歩道が設けられる計画になっています。

この拡幅事業は、他の工事と並行して進められており、今のところ完成目処は発表されていません。なお、渋谷駅全体の再開発の完成予定は2034年とされており、道路整備もまだ数年を要する見込みです。

このように渋谷駅は、宮益坂や道玄坂を中心とした大山街道整備事業や、国道246号の拡幅事業などによって、歩行者とクルマの双方にとって快適で安全な都市空間へと進化しつつあります。人が集う都市としての魅力がさらに高まった渋谷の完成が楽しみでなりません。

記事の画像ギャラリーを見る