東京消防庁で赤いウニモグのハンドルを握る「即応対処部隊」に密着! 【大人になっても憧れのはたらくクルマのおしごと! #03】

今、「はたらくクルマ」のドライバー不足が取り沙汰されている。いっぽうで、子どもの頃からのあこがれはあるものの、現場を知る機会がなく、就業後の業務内容や生活をイメージできず、業界に足を踏み入れられずにいる若者もいるかもしれない。そんな高校生や大学生、あるいは転職希望の若者に、はたらくクルマで仕事をする若手の姿を見ていただく本連載、第3回は東京消防庁の特殊車両を運転する隊員に話をうかがった。

この記事をシェア

東京消防庁の消防士に憧れて入庁

東京消防庁警防部救助課即応対処部隊

堀口洸さん(31歳)

2016年入庁

栗山直樹さん(29歳)

2016年入庁

──まず、東京消防庁救助課即応対処部隊即応救助隊のお仕事の内容から教えてください。消防署の仕事とはどのように違うのでしょうか?

堀口 消防署の場合は、火災や交通事故が発生した時に、消火や救助のために駆けつけます。いっぽう即応対処部隊は、一般的な火災及び救助活動以外にも都外で発生した大規模な災害にも派遣されます。たとえば洪水の際には1.2メートルの水深まで入って行ける特殊な車両で被災地に向かいますし、普通の車両では入っていけないような土砂崩れの現場で活躍する特殊な車両が出動することもあります。

栗山 大きな災害が発生した場合に真っ先に派遣されて、ドローンなどを活用した情報収集や捜索活動を行うのが即応対処部隊の仕事になります。消防署にはない機材、たとえばドローンを用いて地上からは確認しにくい部分を赤外線カメラで撮影、燃えている部分の確認などを行います。東京だけでなく、他の都道府県に大規模な災害が起きて東京消防庁に援護の要請が入ると、先遣隊として即応対処部隊が派遣されます。

堀口 2024年の元旦に発生した能登半島地震でも、即応対処部隊が派遣されて現地で捜索活動を支援しました。災害があれば消防車などの運転手として災害対応を行い、それ以外の時間は訓練計画の立案や、資機材の整備、現場へ派遣された場合の訓練などに充てています。

──能登半島地震のお話は後でゆっくりうかがうとして、おふたりがこの仕事に就こうと思われたきっかけをお聞かせください。

栗山 2011年に東日本大震災が起きた時に、私は中学生で千葉県市原市に住んでいました。工業地帯にある石油コンビナートが爆発したんですが、消防隊の活躍をテレビで見て、消防士を目指すようになりました。この職業についていろいろと調べていくうちに、東京消防庁は他の消防本部にはない特殊な車両や装備を保有していることを知って、東京消防庁の一員としてあらゆる災害に対応したいと思うようになりました。

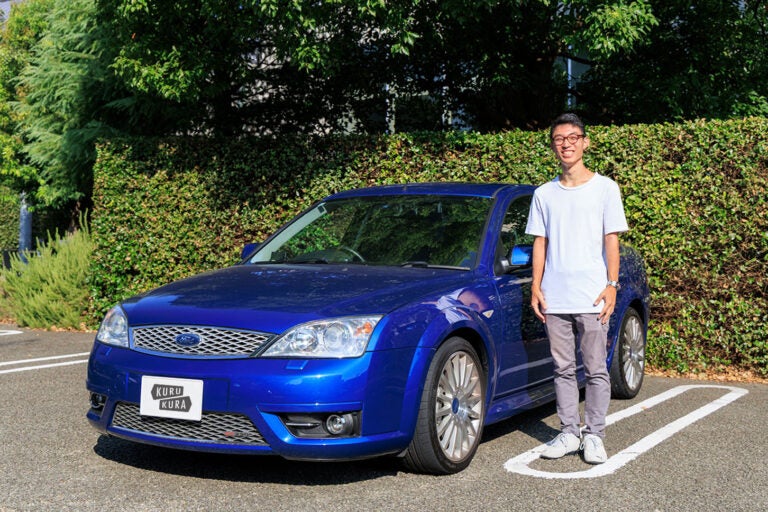

東京消防庁救助課即応対処部隊に所属する栗山さん。配属前は消防署で消防車の運転をしていた。

堀口 私の場合は、子どもの頃に『海猿』という映画を見て、人命救助に携わる仕事に憧れたことがきっかけです。さまざまな仕事があるなかで、日本の中枢である東京を守っている東京消防庁が一番格好いいと思うようになりました。背中に「東京消防庁」と書いてあるオレンジの服を着て、「TOKYO RESCUE」のワッペンを付けることが夢でした。

同じく、東京消防庁救助課即応対処部隊に所属する堀口さん。配属前は消防署の特別救助隊に所属。交通事故を含む、あらゆる災害の救助にあたってきた。

──クルマが好きだったことも、この仕事を選んだことに影響しているのでしょうか。

栗山 クルマと運転が好きなので、消防車を走らせることは性に合っていると思います。休みの日には、自家用車で釣りに出かけています。

堀口 僕もクルマが好きで、オフロードタイプのSUV車に乗っていますが、やはりクルマが好きだからこの職業を選んだという面もあると思います。

──敷地には大小さまざまな特殊車両が並んでいますが、ああいった車両を動かすには資格が必要なのでしょうか?

ウニモグをベースにした高機動救助車は、東京消防庁救助課即応対処部隊に配備される特殊車両のひとつ。可搬ポンプと放水銃を備えており、浸水地内で発生した火災現場でも活躍できる。

堀口 はい、そうです。私は即応対処部隊に配属される前には、消防署で消防特別救助隊という部署で働いていました。大型免許は持っていましたが消防車を運転する資格は持っていなかったので、こちらに異動になってから消防車を運転する庁内の資格を取得しました。

栗山 私はここに配属になる前は消防署のポンプ機関員として消防車の運転を担当していました。そこで消防車を運転できる資格と船舶免許を取得して、こちらの部隊に来てからドローンの資格を取りました。あと、アーゴやエアーボートと呼ばれる水陸両用の特殊な船が配置されていることからボートの資格も取る予定です。

堀口 メルセデス・ベンツのウニモグをベースにした高機動救助車は運転しますが、観光バスぐらい大きな高機能指揮支援車というのはまだ一般道で走らせたことがありません。あと、梯子車を操作する資格もまだ持っていないので、これから取得するつもりです。

命を預かる責任の大きな仕事、でもやりがいも大きい

ウニモグの高機動救助車に乗り込む堀口さん(左)と栗山さん(右)。車両正面にメルセデス・ベンツのバッジが光る。

──平均的な一日のお仕事のスケジュールを教えてください。

堀口 まず、14人でひと組の大きなグループが、1部、2部、3部と3つあり、朝の8時30分に大交替といってグループが入れ替わります。昼食をはさんで日中は点検や訓練、情報収集などの作業を行います。17時15分から18時までが夕食と休憩で、18時30分から定例ミーティング、19時から午前0時までは事務処理や各自が体力錬成を行い、0時過ぎから仮眠や自主研究の時間になります。6時に起床して、車両清掃などを行い、8時30分に大交替となります。

栗山 私たちは第3部のグループですが、仮に第3部が月曜日を担当すると、火曜日は1部が勤務、水曜日は2部、ということになります。つまり24時間勤務の後は2日間オフになるというローテーションです。仮眠用の寝室にも無線の指令が流れるスピーカーが備わっていて、寝ていようがお風呂に入っていようが、災害指令がかかったらすぐに出動できる体制になっています。

即応対処部隊は、大規模な火災や災害の発生時に特殊な車両で出動するための訓練を怠らない。

──食事は隊員が作るとうかがいました。

栗山 当番制で、2人で14人分の食事を用意します。自分で釣ってきた魚をさばく人がいたり、スパイスに凝ったカレーを用意する人がいたりして、なかなかおもしろいです(笑)。

──この仕事に就いてよかった、と思えた瞬間があればお聞かせください。

堀口 先ほどお話ししたように、私は被災地の能登に派遣されました。行方不明だった2人の方の捜索が私たちのミッションでしたが、なんとかおふたりを発見してご家族のもとにお返しすることができました。それは良かったと思うのですが、見つからない方もいて、現地のみなさんは本当に大変だと思いました。そのような中で、業務を終えて戻ろうとした時に、能登の方からぼそっと「来てくれてありがとう」と声をかけられて、胸が熱くなりました。

栗山 前の職場だった消防署時代の話ですが、救急の現場で搬送支援した方が元気になられて、ご家族から回復しました、ありがとうございましたという言葉をいただいた時に、この仕事を選んでよかったと思いました。あとは年に1回、技能審査というものがあります。ポンプ車で狭いコースを走行したり、火災現場を想定して現場に到着してから放水されるまでの速さや正確さを評価されますが、良い評価を受けると訓練してきてよかった、これを現場で活かしたいと思うようになります。

──職場の雰囲気はいかがでしょう?

堀口 大交替で仕事が終わるのが8時40分で、そこから事務の整理をしているとお昼近くになって、みんなでお昼ごはんに行くのが楽しいですね。風通しのよい職場だと思います。

栗山 自分は釣りが趣味で、時間がある時にはボートをレンタルして沖に出ることもあるんですが、先輩と一緒に行ったりもします。みんな和気あいあいとしていて、雰囲気はいいと思います。

──今後の抱負をお聞かせください。

堀口 いまの階級をもうひとつ上げる必要がありますが、自分の場合はレスキュー隊の資格を取得しているので、レスキュー隊の一番信頼されるポジションを目指したいです。

2024年1月に発生した能登半島地震で、堀口さんはウニモグの高機動救助車で現地に駆けつけ、情報収集や捜索活動を行った。

栗山 まだ持っていない資格もあるので、資格を取得しつつ、運転するだけでなくて車両の整備もできるようになりたいです。何かあった場合に、「栗山に聞いてみよう」と頼りにされるような存在になりたいです。

消防署配属時は消防車に乗り火災現場にも駆け付けていた栗山さん。「荒川が氾濫してもすぐ助けに行きます」と頼もしい。

──最後に、この記事を読んでおふたりの仕事に興味を持ってくれた若者にアドバイスをお願いします。

堀口 消防車の運転というのは特殊な資格ですが、運転をする人がいないと災害が起こっている現場に行けません。人の命を預かるという責任の大きな仕事ですが、やりがいは大きいと思います。

栗山 大好きなクルマを運転したり、整備をしたりすることが人のためになるという仕事はなかなかないと思うので、クルマが好きな人には向いていると思います。

──本日はありがとうございました。

荷室から伸びるリヤスロープを使ってさまざまな機材の積載が可能。ウニモグの高機動救助車には、今回取材した活動型以外に搬送型もある。こちらは最大20名の消防士を乗せ現場に急行できる。

水深1.2mの浸水地も走破可能なウニモグの高機動救助車。上に高く伸びたエキゾーストパイプが勇ましい。ドア部には東京消防庁のワッペンがついている。

高機動救助車の運転席。全幅は2.49mとかなり大きいが、見切りが良く、見た目に反して想像以上に扱いやすいという。また路面状況に応じて、車内でタイヤの空気圧を調整することができ、土砂災害現場等の悪路走行も可能。

SPECIFICATIONS

メルセデス・ベンツ ウニモグ|Mercedes-Benz Unimog

ボディサイズ:全長7.17m×全幅2.49m×全高3.55m

ホイールベース:3.85m

車両重量:10410kg(総重量11075kg)

駆動方式:4WD

エンジン:直噴4気筒ディ-ゼルERC付タ-ボチャ-ジャ-

総排気量:5132cc

最高出力:170kw(230ps)

最大トルク:900Nm

トランスミッション:AMT