“分離・合体”できる次世代モビリティ!? 電動3輪モビリティプラットフォーム「ラプター」が一般公開。年内に市販化?

ここ最近、既存の乗り物の常識を覆すような次世代モビリティが続々と誕生している。5月26日まで東京ベイエリアで開催中の「SusHi Tech Tokyo 2024」では、ユニットが上下に分かれ、自在にモビリティの機能を変更できるプラットフォーム「ラプター」が一般公開され、注目を集めている。

ラプター|Raptor 写真=RDS

記事の画像ギャラリーを見るこれはバイクなのか? どんな乗り物?

側面から見ると「Z」字の形状を持つ、異形のモビリティが一般公開された。この乗り物は2024年5月17日(金)から26日(日)までの期間、東京ベイエリアで開催された「SusHi Tech Tokyo 2024※」にてお披露目された、電動3輪モビリティプラットフォーム「Raptor(ラプター)」だ。出展したのは東京都渋谷区に拠点を構え、新しいモノ作りの形を世界に発信する企業「RDS」社である。

※SusHi Tech Tokyoとは、Sustainable High City Tech Tokyoの略。世界が直面する課題へ立ち向かうためのテクノロジーやアイデアが集まる展示・体感イベント。

SusHi Tech Tokyo 2024会場のひとつ、シンボルプロムナード公園内で実施した「miraiサーキット」のイメージ。ここでは未来のモビリティが一堂に会し、試乗などができる。画像=SusHi Tech Tokyo

次世代型モビリティのラプターは、最高時速40kmで原動機付自転車の車両区分に含まれる。最大の特徴は上下に分かれたユニットの組み合わせによって、車体の機能と形状を自在に構成できるということだ。RDSはこの構造を武器に、クリエイターがこの規格に合わせて人が運転するモビリティや無人配達ロボットといったモビリティを、自由にデザインできる世界を目指している。

ベースユニットと、四足歩行型デザインユニットとの合体例

デザインユニットのバリエーションイメージ。

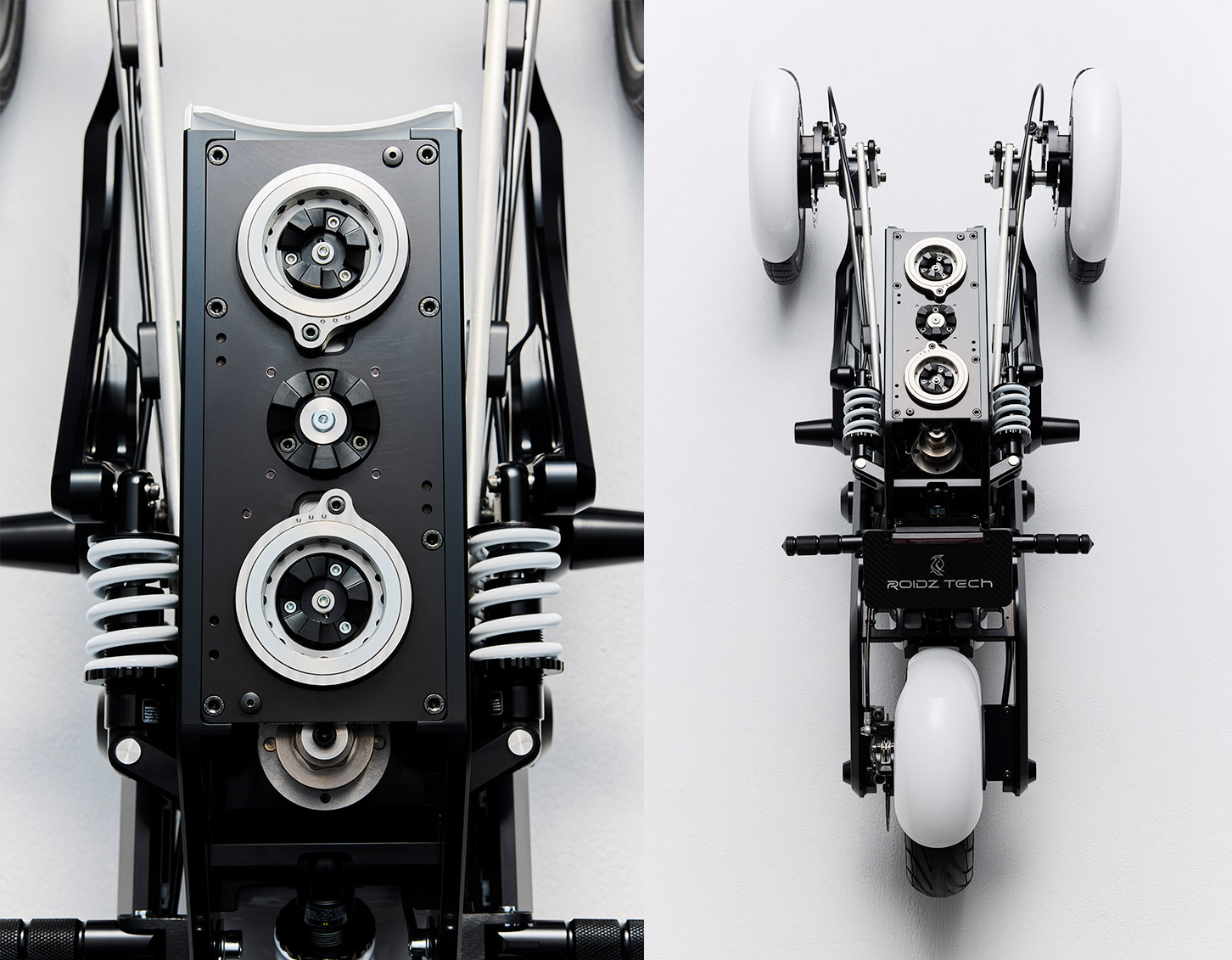

ベースユニット(下部)と機能を持たせたデザインユニット(上部)の結合部には、独自の連結機構が採用され、ステアリングやブレーキレバーの動きを電気信号ではなくメカ構造で伝達する方式となっている。これにより、ハンドルやブレーキを物理的に操作することが可能だ。また前2輪、後1輪の3輪式にしたことで、車体を傾けながらの滑らかな走行を実現させている。

ベースユニットの連結ユニット接合部

同社はこの他にも、歩行解析ロボット「RDS CORE-Ler」や、車いすと電動バイクを組み合わせた「RDS Wusa」などを展示。また今回のイベントのシンボルにもなった“未来の山車”を彷彿させる「ツナグルマ」も披露し話題を集めた。独自性の高いデザインとハイテクを融合させユニークなプロダクツを生み出すRDS。今後も要注目のスタートアップ企業だ。

ラプターはバージョンアップをした後、年内の製品化を目指しているという。現時点で価格は未定だ。

SPECIFICATIONS

ラプター|Raptor

ボディサイズ:全長1,190×全幅510×全高880mm

ホイールベース:850mm

車両重量:54kg(バッテリー装着)

最高速度:40km/h

駆動方式:ダイレクトドライブ

バッテリ:リチウムイオン

電圧:48V

タイヤサイズ:前輪12インチ×2本、後輪10インチ×1本

車両区分:原動機付自転車

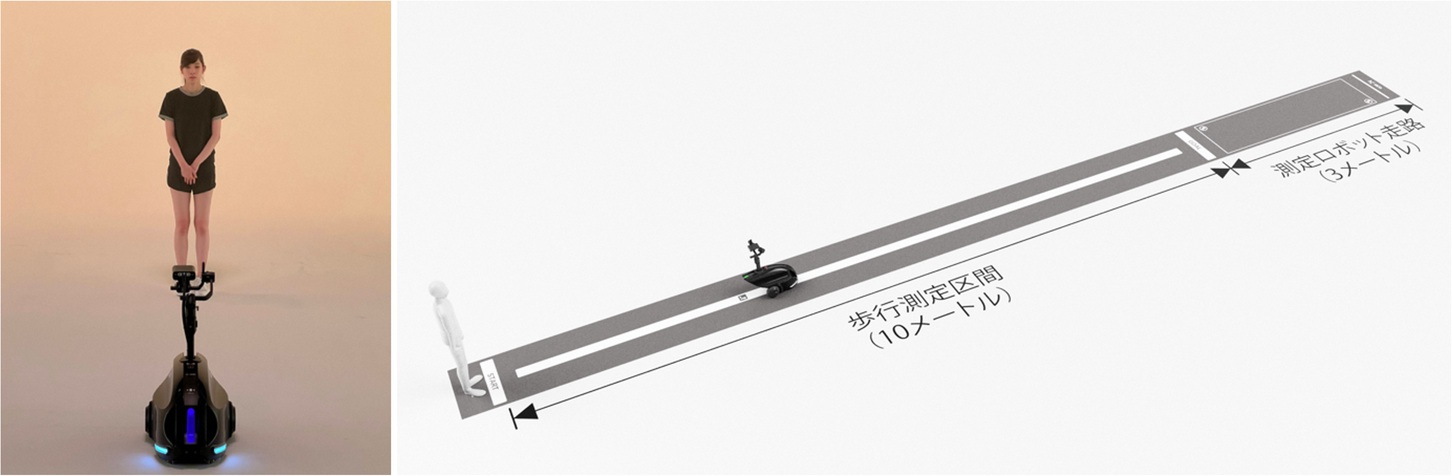

RDS CORE-LerはLiDARカメラを搭載したロボットが人の歩行姿勢を測定し、得られたデータからこれまで発見が難しかった病気の早期発見などに役立てるというもの。

RDS Wusaは、大容量のリチウムイオン電池をスチールフレームで支えた構造を持ち、最高速度35km/hで走行可能な電動バイク。車いすと組み合わせることで、本体は電動車いすのパワーユニットとしても機能する。車いす利用者や健常者でも“乗ってみたい”と思わせるデザイン性が最大の特徴だ。

宮本卯之助商店×RDS「ツナグルマ」