ついに延伸!? 中国横断道岡山米子線「米子~境港」で3つのルート案を検討中。どこにできるの?【いま気になる道路計画】

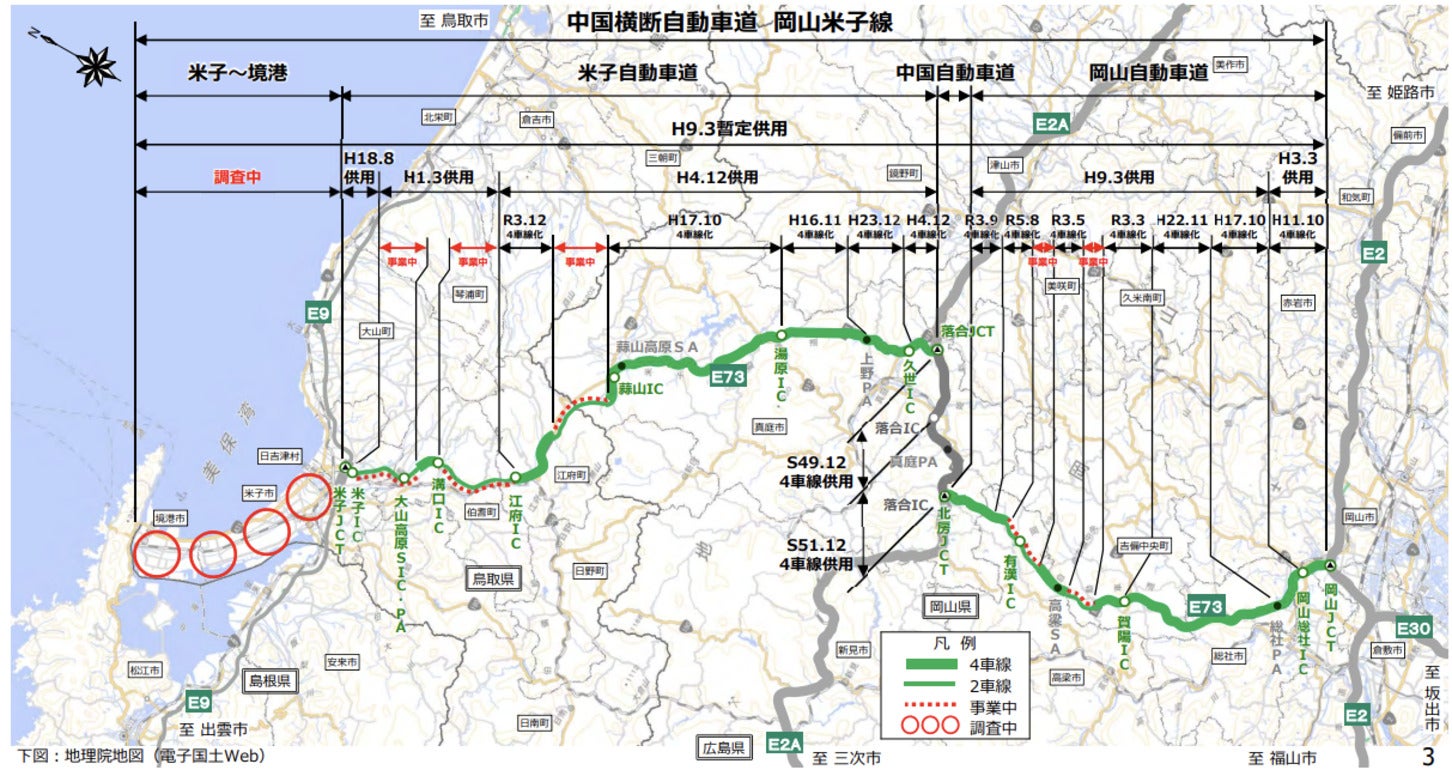

「中国横断自動車道 岡山米子線」は、岡山県岡山市から鳥取県境港市をつなぐ延長約128kmの高速道路だ。未整備区間である鳥取県米子市から境港市までの事業化に向けて、いよいよ3つの概略ルート案が明らかにされた。このルート案の概要や開通のメリットについて紹介する。

この記事をシェア

中国横断自動車道 岡山米子線の未開通区間!

中国横断自動車道岡山米子線の概要。弓ヶ浜半島が未開通区間だ。

「中国横断自動車道 岡山米子線」は、岡山県岡山市から鳥取県境港市へ延びる高速道路だ。延長は約128kmにおよび、岡山市から米子市までの約107kmはすでに供用済み。多くの区間は4車線で完成されていて、一部に残る2車線区間も4車線化に向けて整備が進められている。

一方、米子市から境港市の区間は未開通となっており、いまだ調査中で事業化にも至っていない。その未開通区間の事業化に向けて2025年6月13日、国土交通省 中国地方整備局が「第1回計画段階評価」を実施した。これは未開通区間の具体的なルートや構造を含めた事業化に向け、本格的な検討がスタートしたことを意味する。今後、地域住民や道路利用者の意見も取り入れながら検討が進められる予定だ。

米子~境港に東・中央・西の3つのルート案

米子から境港区間の3ルートの概要

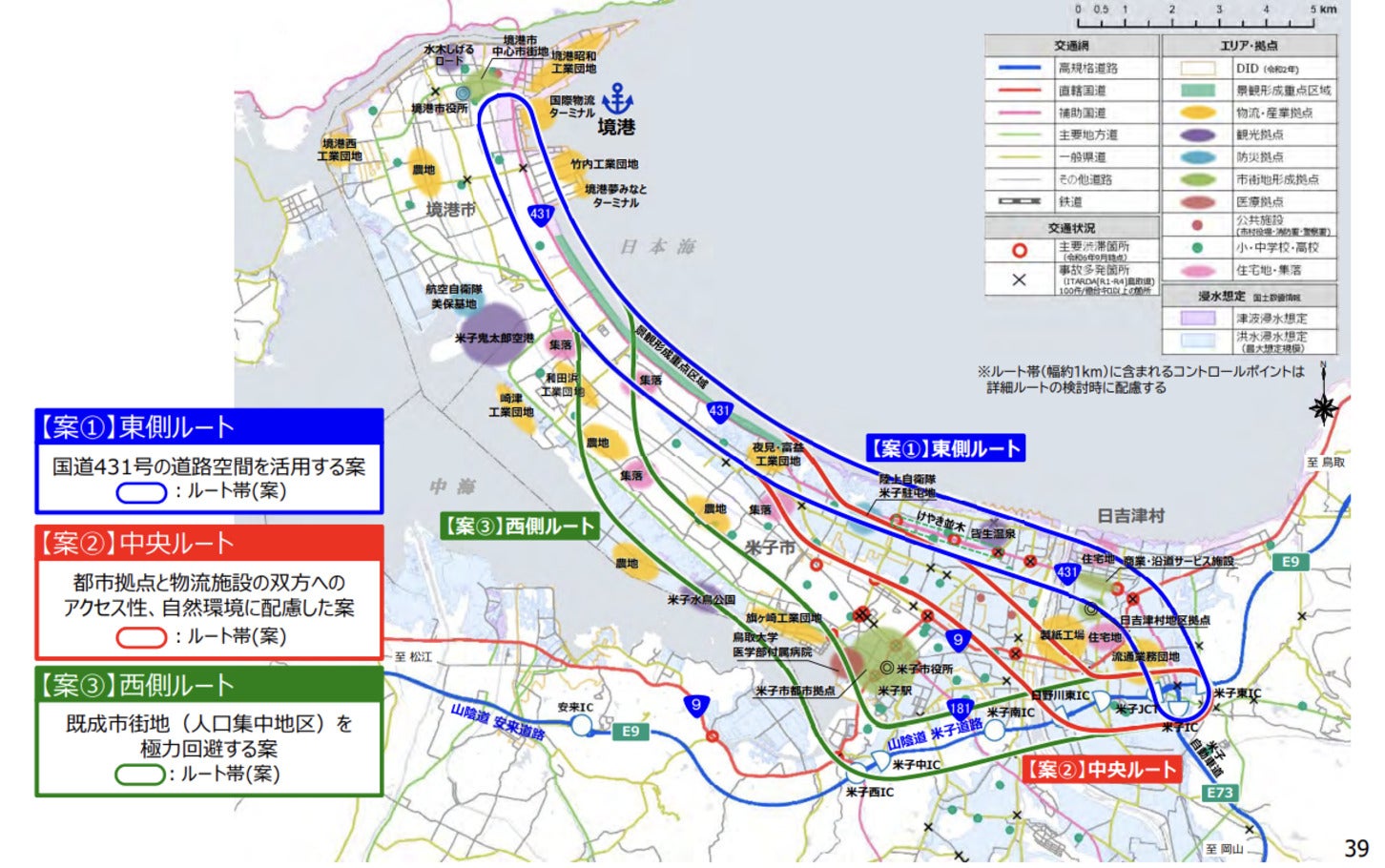

国土交通省 中国地方整備局は、米子市から境港市のルートについて、主要拠点へのアクセス性、工事による周辺地域への影響、自然環境への影響などを考慮し、東側・中央・西側の3つのルート案を発表した。ルート案の概要は下記の通りだ。

「東側ルート」は、日本海側を走る国道431号の道路空間を活用して高架を建設するルート。既存道路の敷地を活用するため、地域住民や周辺物件への影響は最も少ない点がメリット。しかし、人口集中地域を走るため工事による交通規制が多くなること、国道431号周辺のケヤキ並木の伐採が必要で自然への影響が懸念されることがデメリットとされる。また、高架になるため他のルートよりコストが2割ほど高くなると見込まれている。

「中央ルート」は、米子IC付近から西に進み、日野川東ICで北に折れて、夜見・富益工業団地付近で国道431号に重なるルート。アクセス性と自然環境に配慮したバランスのいい案だ。東側ルートと比較して人口集中地域を走る区間が短く、ケヤキ並木を伐採する必要もない。さらに高架区間が短くなるためコストも抑えられるという。とはいえ、西側ルートと比べると人口集中地域を走行する区間が長いため、工事中は交通規制による影響は少なくない。

「西側ルート」は、米子IC付近から西に進み、米子西IC付近で北に折れ、中海沿いを走ってから、和田浜工業団地付近で国道431号に重なるルート。境港から鳥取大学医学部付属病院へのアクセス性が向上し、救急医療の搬送時間が短縮になる。また、人口集中地域における工事の影響が少なくなることがメリットだ。

しかし、人口集中地域以外では、移転物件数が最も多くなるため、地域分断や集落への影響が大きくなるデメリットもある。また、一部で海上を走るための橋梁が必要で、中央ルートよりもコストが高額になる。

米子から境港の道路状況。今までとこれから

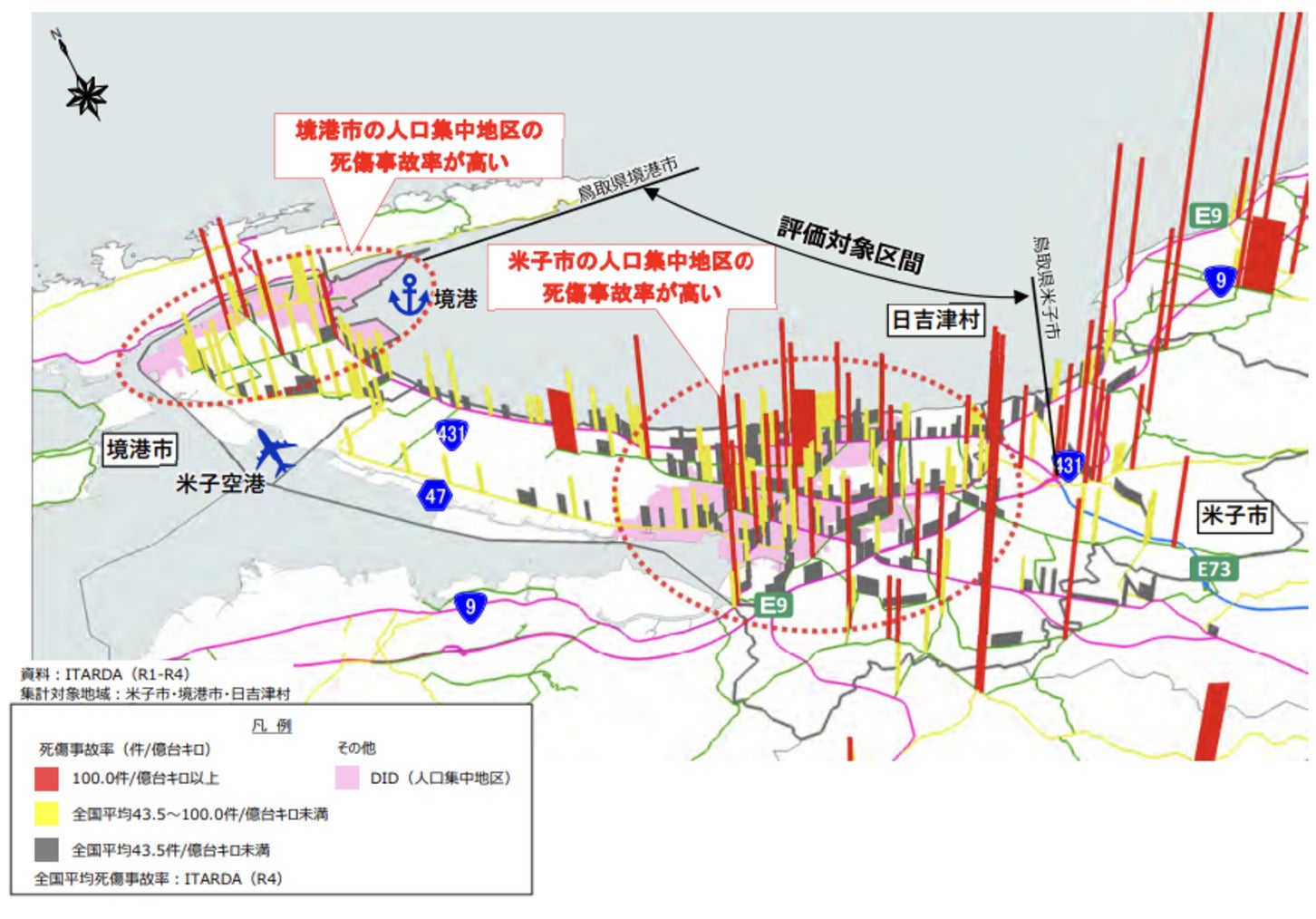

米子から境港エリアの交通死傷事故発生状況

米子市から境港市のエリアは道路状況の悪さから複数の問題を抱えている。

ひとつは、米子市街を中心とした渋滞だ。市街地では特に朝夕のピークにおける速度低下が著しく、旅行速度が30km/hを下回る区間が多くあるため、慢性的な渋滞が発生している。

つぎに、境港は高速ICまでのアクセス時間が約40分かかることも問題だ。これは日本海側を拠点とした港の中でワースト1位だと報告され、ワースト2位の石狩湾新港と比較しても約8分も長い。

さらに、米子市と境港市ともに人口集中地区における死傷事故率が高く、全国平均を超えている箇所が多数ある。また、幹線道路沿いでは渋滞に加え商業施設も多いことから衝突事故が多発しているという。

上記のような問題を解消するためにも「中国横断自動車道 岡山米子線」の延伸が待ち望まれており、具体的な調査が進められているのだ。

同事業の進捗は、2021年には地域住民に「米子から境港間をどのような道路にするべきか」というアンケートを実施。先述した3ルートは、その結果を踏まえたものだ。

次なるステップとして2025年8月から、新たに地域住民を対象としたアンケート調査を開始。9月からはアンケートと並行して、3ルート案の検討内容を地域住民に説明するための「オープンハウス」が、米子市・境港市・日吉津村にて実施されている。アンケートの受付けは9月30日までだ。

これから同アンケートなどの結果も踏まえて、地元の声を反映しつつ、事業化に向けてさらなる検討が進められていく。ルートの決定や工事開始、道路開通の時期について具体的な予定はまだ発表されていないが、まずは問題なく事業化まで漕ぎ着けることが、直近における大きな一歩となるだろう。

3つのルート案それぞれの課題もふまえ、最終的に一体どの案に決定されるのだろうか。引き続き同事業の進捗に注目していきたい。

記事の画像ギャラリーを見る