大阪~神戸の交通が大変化? 関西で新たな高速「名神湾岸連絡線」事業が進行中! 3号神戸線の渋滞緩和も【いま気になる道路計画】

名神高速道路を約3km延伸し、阪神高速5号湾岸線へつなぐ「名神湾岸連絡線」の計画が進められている。開通によるメリットや、現在の進捗状況について解説していこう。

この記事をシェア

名神湾岸連絡線は、わずか3km弱でも効果は絶大!

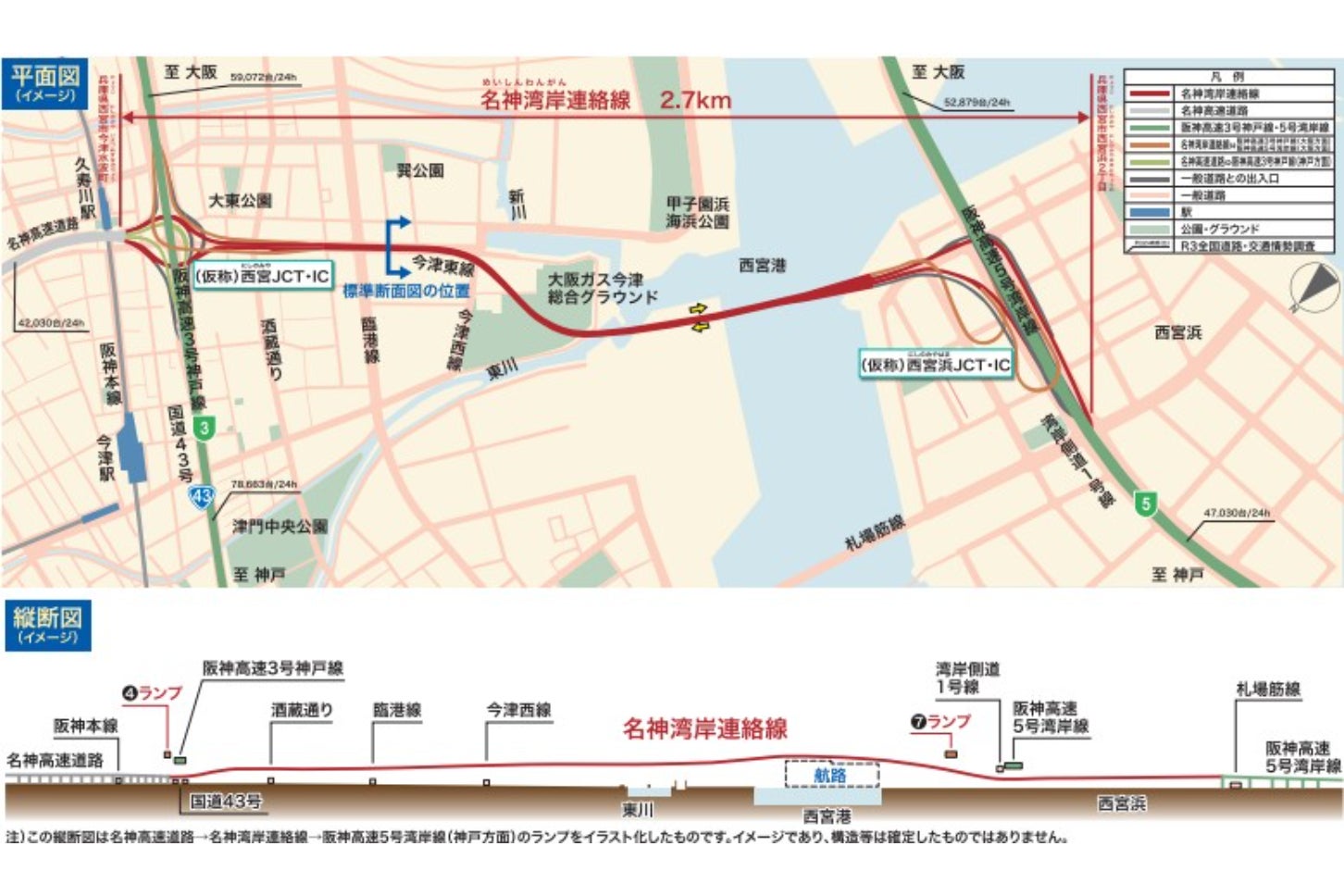

「名神湾岸連絡線」の概要。

大阪と神戸をつなぐ高速道路は、名神高速道路+阪神高速3号神戸線、阪神高速5号湾岸線の2つのルートがある。

しかし、3号神戸線は三宮・長田など神戸市中心街を抜ける唯一のルートであるため、交通集中によって慢性的に渋滞が発生。特にひどいのが摩耶出入口~生田川出入口を中心とする区間で、ここでは1日に8時間以上にわたる渋滞となっている。

そんな3号神戸線のバイパスとして、臨海部を並行する5号湾岸線を六甲アイランドから神戸市中西部方面へ延伸する事業が進行中だ。完成すれば、神戸港の物流にとっても、3号神戸線を経由せず運送できるようになるメリットがある。

しかし、名神高速は西宮ICで北から3号神戸線に接続し「T字路」の形で終点となっているため、このままでは5号湾岸線とはつながらない。そこをさらに海側へ約2.7km延伸し、5号湾岸線へつなぐのが「名神湾岸連絡線」事業だ。

名神湾岸連絡線は、5号湾岸線の「キモ」となると言っても過言ではないルート。この区間が開通することで、名神高速・中国道・近畿道の吹田JCTから神戸港への所要時間は、従来の「最長60分」から「最長38分」へ、22分もの短縮が見込まれている。これにより定時制が確保され、輸送スケジュールの安定が期待される。

さらに、災害時や交通事故時、あるいは大規模補修工事などで3号神戸線が通行止めになった際の代替ルートとしても有効だ。特に3号神戸線の交通事故件数は、区間によって阪神高速全体平均の約2倍の発生密度となっているため、その重要性は高い。

名神湾岸連絡線のルートは?

「名神湾岸連絡線」の概要(左が北)

名神湾岸連絡線は、3号神戸線 西宮ICから南西へ進み、5号湾岸線 西宮浜ICへ接続する約2.7kmのルートで、両端のICそれぞれをJCT化するという計画になっている。

大阪側の西宮JCT・IC(仮称)のランプは、以下の方向で相互に移動できる構造になる予定だ。

・名神高速~3号神戸線(神戸方面のみ)※現在と同じ

・名神高速~名神湾岸連絡線 ※直進

・3号神戸線(大阪方面のみ)~名神湾岸連絡線

いっぽう、神戸側の西宮浜JCT・IC(仮称)のランプは、名神湾岸連絡線から5号湾岸線の「大阪方面」および「神戸方面」の両方へ行き来できる構造となる予定だ。

これが完成すれば、従来にはない新たなルートを使った移動が可能になる。

例えば、名神高速からUSJ・南港方面へ行く場合だ。現在は吹田JCTから近畿自動車道を経由、あるいは豊中ICから阪神高速 池田線を経由するなどのルートがある。いずれも大阪市内を通過する必要があるため、市内利用の交通と混在して渋滞に巻き込まれていた。

しかし名神湾岸連絡線が完成すれば、吹田JCTから名神湾岸連絡線を経由し、西宮浜JCTから5号湾岸線を通って、大阪市臨海部へ直行できるようになるのだ。

さらにそのまま、堺市・泉大津市・関西国際空港・和歌山方面にも、近畿道を経由せずに臨海ルートで移動することが可能となる。

整備事業はどこまで進んだ?

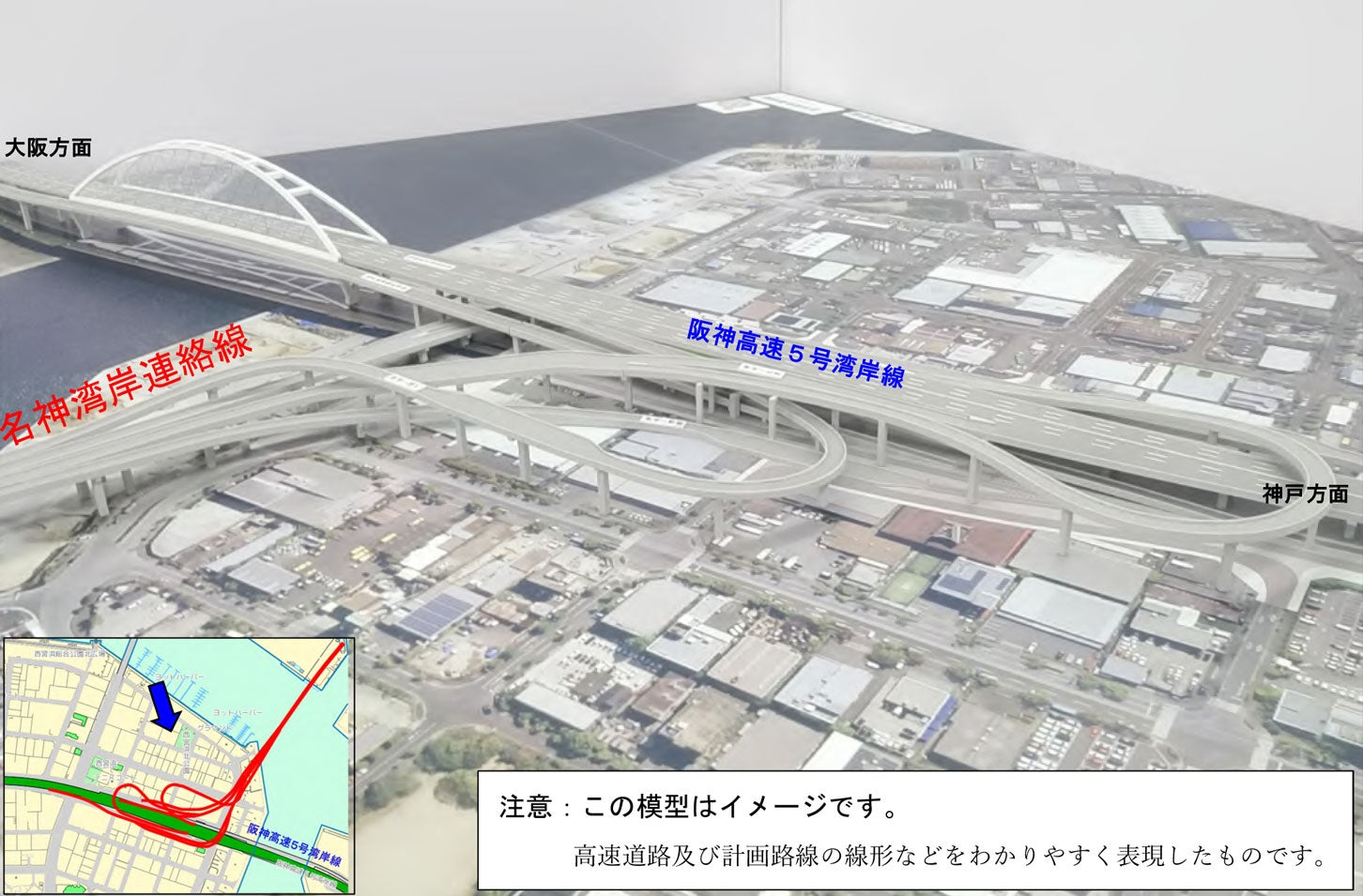

「名神湾岸連絡線」西宮浜JCT・ICのイメージ図。

名神湾岸連絡線の具体化に向けて「計画段階評価」が始まったのは2013年。5年後の2018年に概略ルートと構造が最終決定された。そこから都市計画決定と環境アセスメントの手続きが進められ、2021年に悲願の事業化となった。

2024年には「国と阪神高速の合併施工」の方針が決定した。つまり、道路機能としての構造物を先に国が整備し、その上に有料道路としての構造物を阪神高速が担当するという形となる。

事業化から4年が経過した現在、どこまで事業は進んだのか。最新状況は阪神高速が今年5月に明らかにしている。

それによると、予備設計が進行中という段階となっている。設計における重要な検討項目としては、人工島である西宮浜までどういったタイプの橋梁を渡すかという検討。既存のICをJCT化する際に、既存交通への影響を少なくする工法の検討が挙げられている。また、国と阪神高速、NEXCO西日本の3者で、どういった役割分担がなされるかも未だ調整中だ。

この設計がある程度できあがれば、難関のひとつである「用地取得」が待ち構えている。そして用地取得がスムーズに進めば、ようやく着工にこぎ着けることができる。

わずか3km弱の新路線だが、名神湾岸連絡線はこのように交通流を大きく変化させる決定的な役割を担う。果たして念願の着工を迎えるのはいつになるのか、引き続き注目していきたい。

記事の画像ギャラリーを見る