ファスナー合流はズルい? 渋滞が少なくなるスムーズな合流方法は、本当に有効なのか。

GWや年末年始など、長期休みは帰省や旅行で高速道路を利用することが多くなり、全国各地で渋滞が発生する。そんな渋滞時に加速車線から本線へスムーズに合流する「ファスナー合流」という方法がある。一体どんなものなのだろう。

この記事をシェア

ファスナー合流とは?

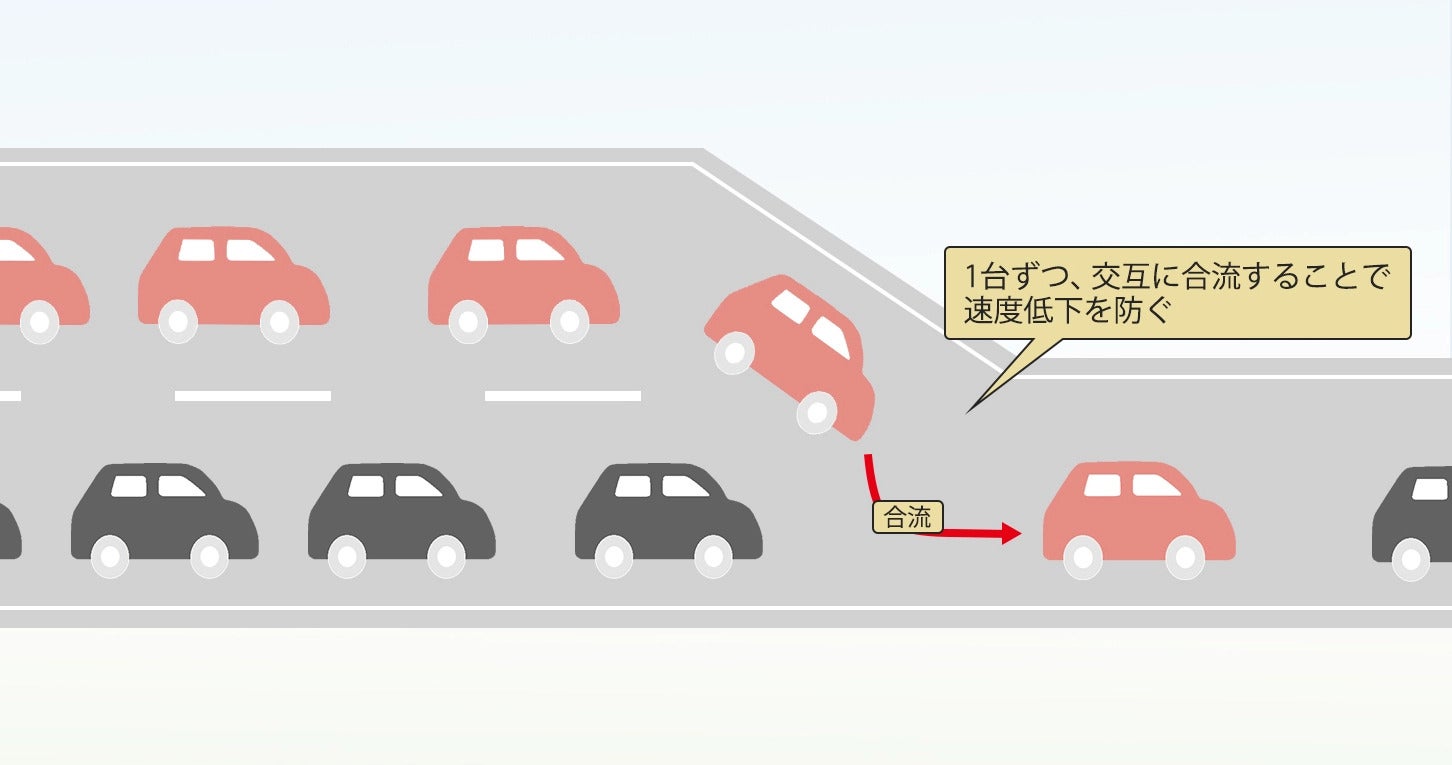

ファスナー合流のイメージ。

長期休みには、帰省や旅行など高速道路を利用することが多くなるため、全国各地で渋滞が発生する。そんな時期に必ずというほど話題にあがる「ファスナー合流(ジッパー法)」をご存知だろうか?

「ファスナー合流」のやり方は、ICやJCT、SA・PAなどから本線へ合流する際に、加速車線の先頭(いちばん奥)まで進み、1台ずつ交互に合流するというもの。

つまり、合流するドライバーは加速車線の途中で合流しようとせず、必ず最後まで行って合流すること。それと、合流するドライバーと本線を走るドライバーが、お互いに確認しあって、1台ずつ交互に合流するように順番を譲ることをマナーとする合流方法だ。

この1台ずつ交互に合流するさまが、”ファスナー”が閉まっていくように見えることから命名されたのだという。

高速道路における渋滞の要因は複数あるが、合流地点付近での渋滞が起こる原因に合流がスムーズにいかない問題がある。

例えば、うまく本線に合流できない車両が加速車線に詰まってしまい、高速道路入り口までのランプが渋滞することがある。また、加速車線のいたるところから、ムリヤリ合流しようとする車両に対して、本線を走る車両がブレーキを踏まなければならず、本線側が混雑することもある。

このような問題を解決する、もしくは緩和する方法がファスナー合流なのだ。

ファスナー合流は本当にスムーズなの?

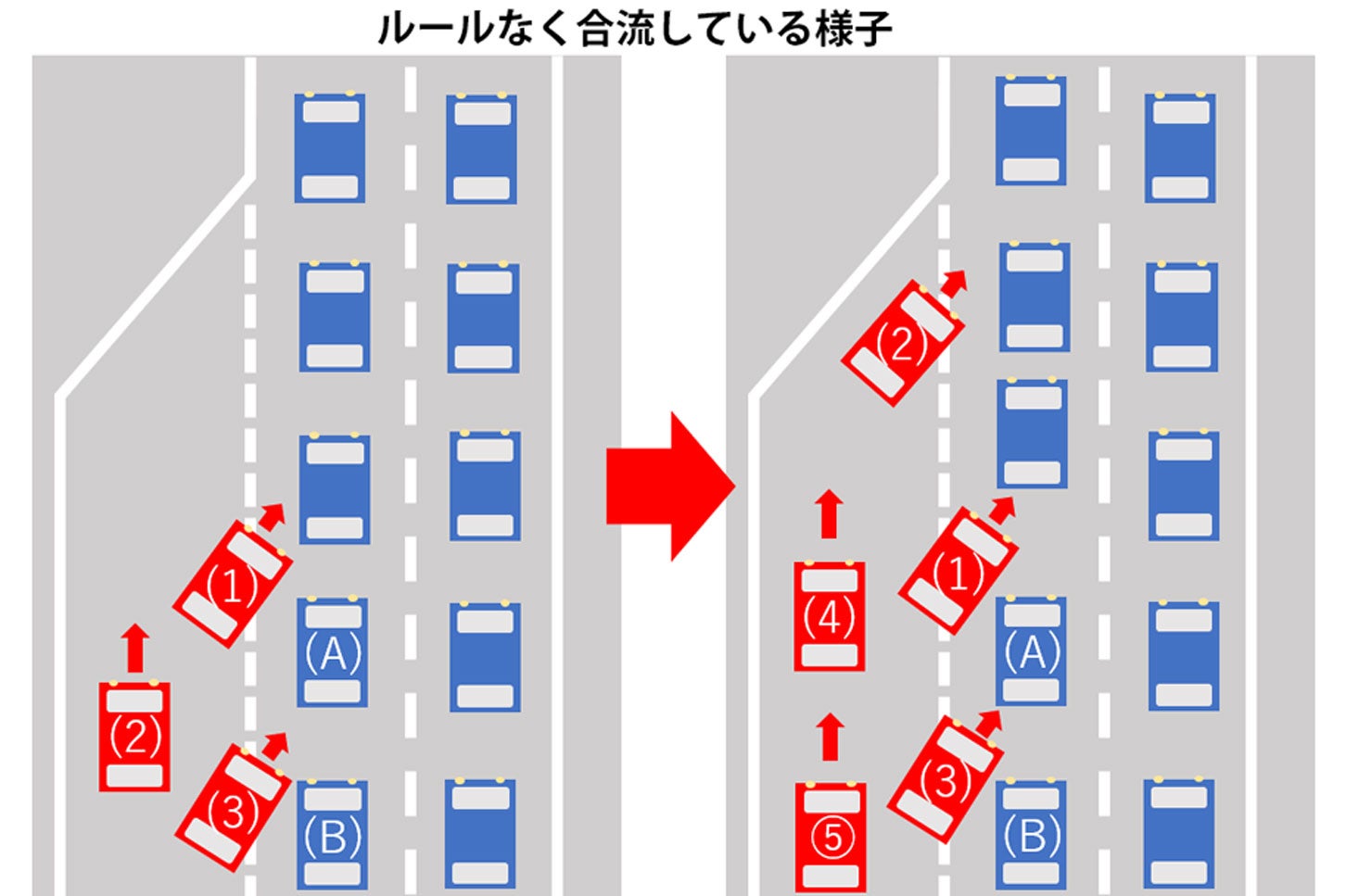

無秩序に合流しようとすると、混雑の原因になる。

ファスナー合流が話題にあがるとき、ファスナー合流は「ズルい」「本当に意味があるのか?」といった意見が出てくる。果たして、ファスナー合流には意味があるのだろうか?

もし、合流するクルマが特にルールなく合流しているとしたらどうなるだろう。上図の左側では、(1)と(3)の2か所で同時に合流しようとするクルマがいるので、本線を走る(B)の位置では2台分のスペースを空ける必要がある。もし、(1)の車の横を後続車(2)がすり抜け、加速車線の先頭で合流しようとすれば、本線を走る車はさらに遅れ、本線側の渋滞は悪化していくことになる。そのまま右側のように後続車が追い抜いて行けば、(B)の車はほとんど進むことができない。

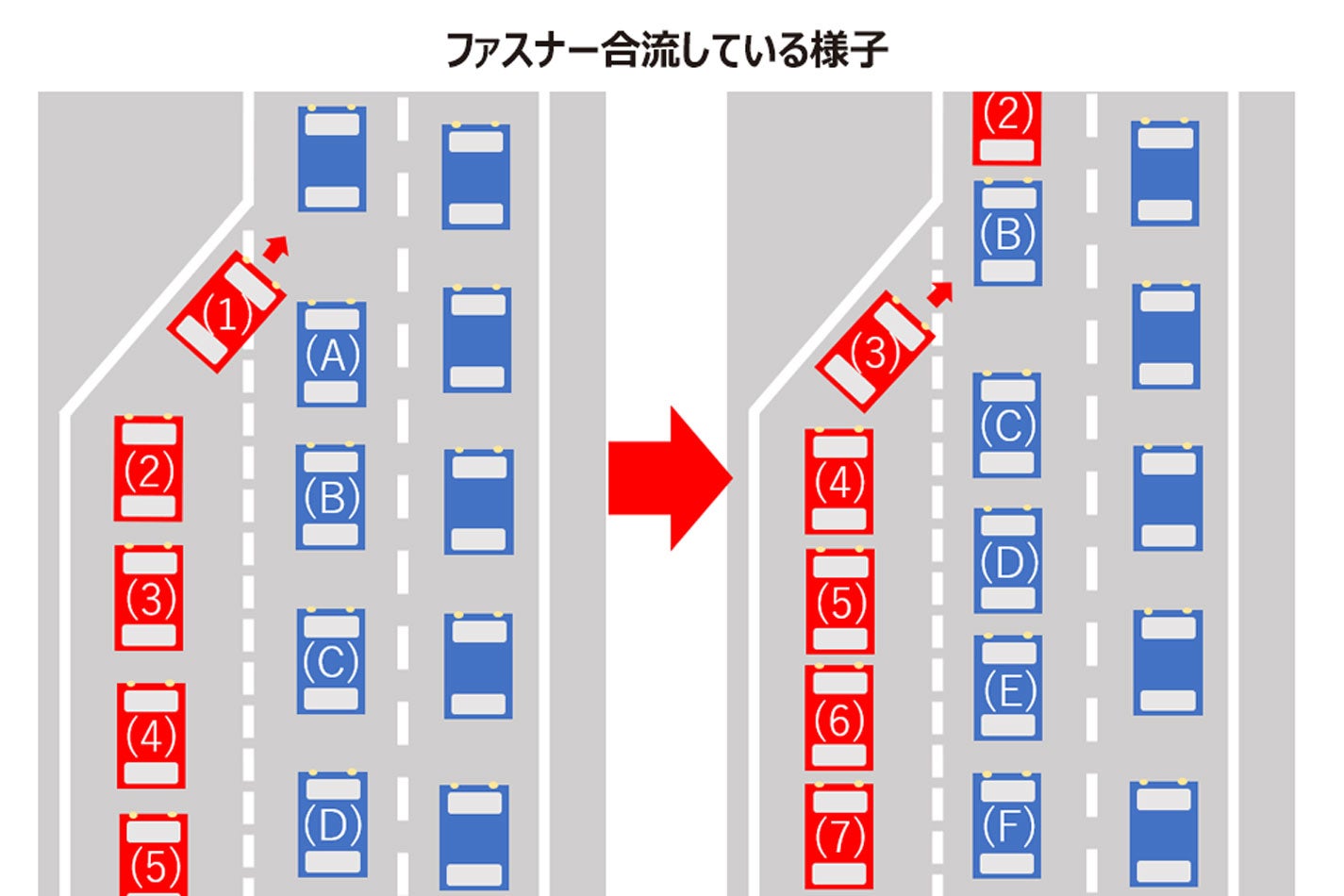

先頭の1台から順に合流していくとスムーズに流れる。

次にファスナー合流を使ったときを考えてみよう。上図の左側では、加速車線の先頭まで進んだ(1)の車が(A)の直前に入る。その次に、(2)が(B)の直前に入る。このように秩序を持って合流を進めていくことになる。そうすると、本線を走る車も合流する車も少しずつ進んでいくので、どちらかが極端に進まないということが無くなる。

ルールなく合流した場合、本線の車は(B)までしか進まなかったが、ファスナー合流では(F)の車まで進んでいることがわかるだろう。また交互に進むことをお互いに理解していれば、急な割込みによる危険も少なくなるので安全面でもプラスとなる方法だろう。

ラバーポールを延伸したら3割減!

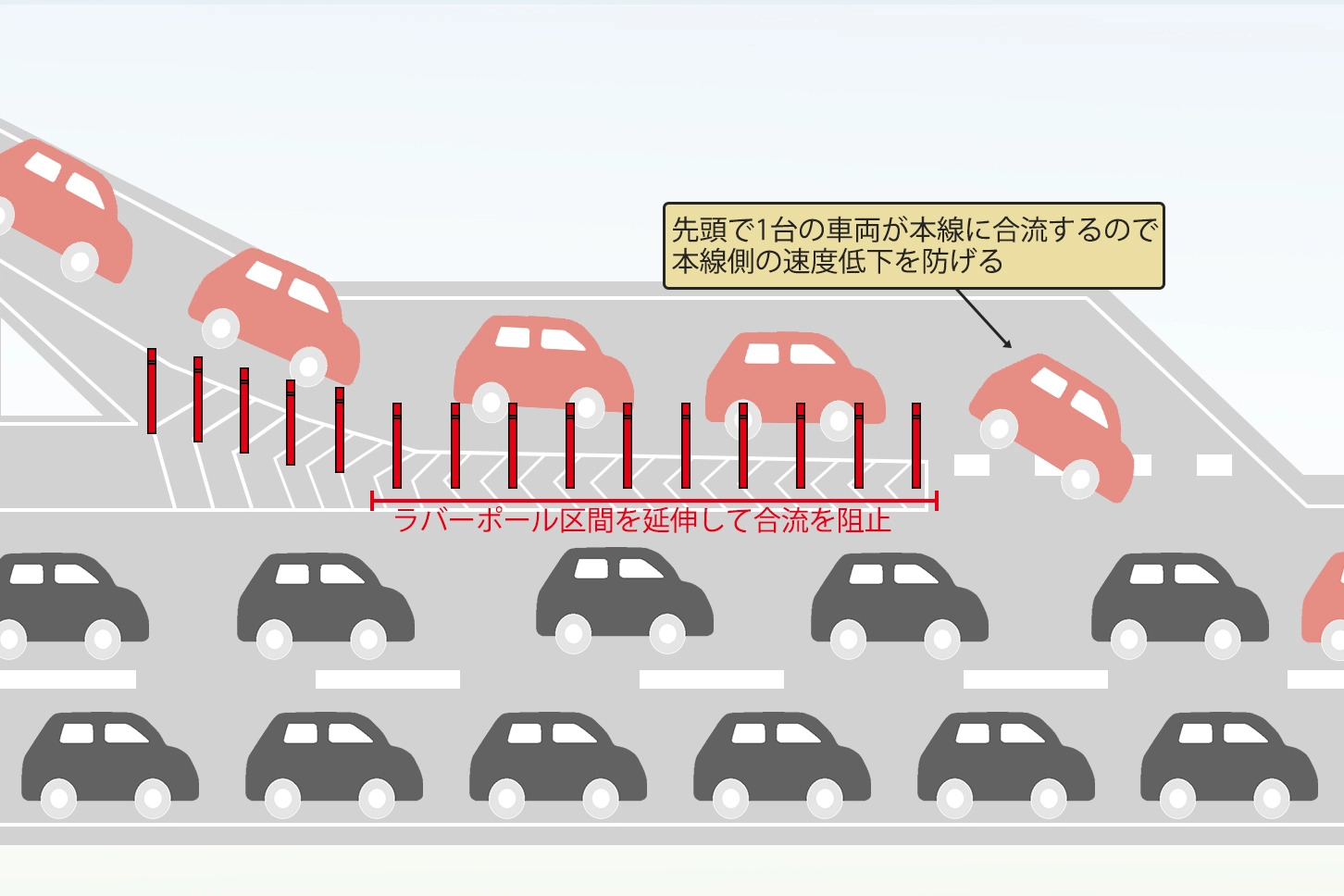

ラバーポールが延伸された場合の合流イメージ。

ファスナー合流でどの程度、渋滞の緩和を見込めるのだろうか。名神高速道路 一宮JCTでは2019年11月、合流地点にあるラバーポール区間を先頭まで延伸して、物理的にファスナー合流になるように車線の運用を変更して効果を検証した。

ネクスコ中日本によると、このラバーポール延伸により同地点での渋滞損失時間は3割減少。ファスナー合流が渋滞緩和につながることを数字として証明している。

本線を走るドライバーからすると、合流するクルマに順番を譲ることで損をした気分になるかもしれないが、実は、ファスナー合流をすることで渋滞を少なくすることができると分かったのだ。

もちろん下記のように、工事などの規制箇所における車線減少も同様のことがいえる。

【混雑時は車線減少直前でファスナー合流】

2車線から1車線に減少する工事規制では、規制箇所のはるか手前から合流される側の車線に交通が集中し、車の流れが悪くなっています。… pic.twitter.com/k0sHtsQbHi— NEXCO中日本 金沢支社 (@c_nexco_kana) August 9, 2024

ドライバー1人1人がファスナー合流のことを意識することで、渋滞を緩和すると同時に合流時の交通事故を減らすこともできる。渋滞が発生するような混雑時には、これを思い出して、ファスナー合流をすることを心がけよう。

記事の画像ギャラリーを見る