増えないから認知されない「歩車分離式信号」|長山先生の「危険予知」よもやま話 第32回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は歩車分離式信号の現状から、「思い込み」や「決め込み」が事故原因になるという話。さらに「ながらスマホ」の危険性まで、面白い例を挙げて解説してくれました。

この記事をシェア

増えないから認知されない「歩車分離式信号」

編集部:今回は歩行者と車両の信号表示が異なる「歩車分離式信号」の交差点での危険です。横断中の歩行者が右左折してくる車にはねられる悲惨な事故を防止するため、このような信号が導入され始めましたが、全国的にはまだまだ少なくて、知らない人も少なくないですね。

歩車分離式信号の交差点で、前の車に続いて左折しようとしています。

歩行者が赤信号を無視して横断してきたため、事故になるところでした。

長山先生:そうですね。歩車分離式信号は、歩行者の安全を最優先に配慮するため、歩行者と車両が交錯しないように制御された信号で、この信号が導入されている交差点では、歩行者事故が大幅に減少していることが実証されています。ただ、2019年3月末では、全国の信号機の約21万基のうち、歩車分離式信号機は約9,385基と、全体の約4.5%にとどまっています(2024年3月末、全国で10,294機【約5%】)。

編集部:ちょっと調べたところ、平成14年に全国100箇所の交差点でモデル運用を実施した結果では、人対車両の事故が7割も減少しているそうです。さらに地域住民の7割以上の人が導入に賛成という結果も出ていて警察庁は導入に積極的であると聞きましたが、あまり増えていませんね。

長山先生:歩車分離式信号を導入すると赤信号での待ち時間が長くなるため、渋滞が発生する可能性が高くなるというデメリットも指摘されているため、導入に消極的になるのかもしれません。歩行者の安全を軽視しているわけではないでしょうけど、交通の流れ、つまり効率を優先しているのでしょうね。

編集部:でも、横断歩行者が多い場合、逆に歩車分離式信号にしたほうが交通の流れがよくなるケースもあると思います。私がよく通る都心の交差点では、左折しようとしても歩行者がなかなか途切れず、1回の信号で数台しか曲がれないこともあって、かなり効率が悪いですね。

長山先生:たしかに、繁華街にある交差点なども歩行者が多いので、そのようなことが起こるかもしれませんね。曜日や時間など、同じ条件で信号の制御方法を変えて調査できれば、正確な比較ができるかと思いますが、一度信号の制御を変えてしまうと、今回のように車の動きにつられて横断してしまう歩行者や、歩行者用信号だけ見て発進してしまう車両も出てくる危険性があるので、なかなか調査するのは難しいのでしょう。

編集部:なるほど。実際に歩車分離式信号を導入するにはデータ的な裏付けが必要になりますが、それを実施するのは難しく、それが歩車分離式信号の普及を妨げているのかもしれませんね。ただ、普及率が低いほど、歩車分離式信号について知る機会も限られ、今回のような車の動きにつられてしまう人も出てくるでしょうね。

長山先生:そのような行動を私は「つられ現象」と呼んでいますが、つられることで事故が起きるケースは少なくありません。

「思い込み」や「決め込み」が事故原因に!

長山先生:以前、事故事例を調べたときにこんなケースがありました。二人の女子中学生が大きな交差点で話しながら信号が変わるのを待っていたところ、交差側の車が目の前で止まったので、信号が変わったと思って歩き出したところ、右折専用レーンを走ってきた車にはねられたケースがあります。これも目の前の車の停止による「つられ現象」と言えるものです。

編集部:右折の矢印信号が出る交差点だったのですね。運転免許を持っている人なら、直進車が停止しても、右折車が来る可能性を考えるかもしれませんが、中学生で、しかも話に夢中になっていたら分かりませんね。今回のようにスマホを見ていたり人と話していると、周囲の動きにつられてしまうことは多くなるでしょう。

長山先生:スマホを見ていなくても、考えごとをしながら信号待ちをしているようなときは、隣の人が歩き出すと無意識で自分も歩き出してしまうことがあります。私自身が経験したことですが、電車のドア付近に立っていて、隣の人が降りたのにつられて降りてしまい、間違いに気づいて乗り直したことがありました。

編集部:電車でそんなことがあったのですか? でも、すぐ乗り直すことができてよかったですね。そういえば、私も会社のエレベーターで同じようなことがありました。一人でエレベーターに乗り、会社がある10階に着くのを待っていました。エレベーターが停止したので10階だと思って降りようとしたところ、掃除の女性が乗り込んできたので慌てて表示を見たら、まだ6階だったのです。他に誰も乗っておらず、途中から乗ってくる人も滅多にいないので、「エレベーターが止まったら、そこは10階」と思い込んでいました。

長山先生:人の動きではありませんが、ドアが開く動作につられたと言えるかもしれませんね。おっしゃるとおり、つられることの背景には、たいてい「思い込み」や「決め込み」といった現象があります。実はそれが事故を起こす心理的原因となります。私は事故事例を4000件ばかり詳細に分析していますが、下記の事例は思い込みが事故原因になった典型的なものです。

【事故発生時間】

5時00分 晴

【事故当事者】

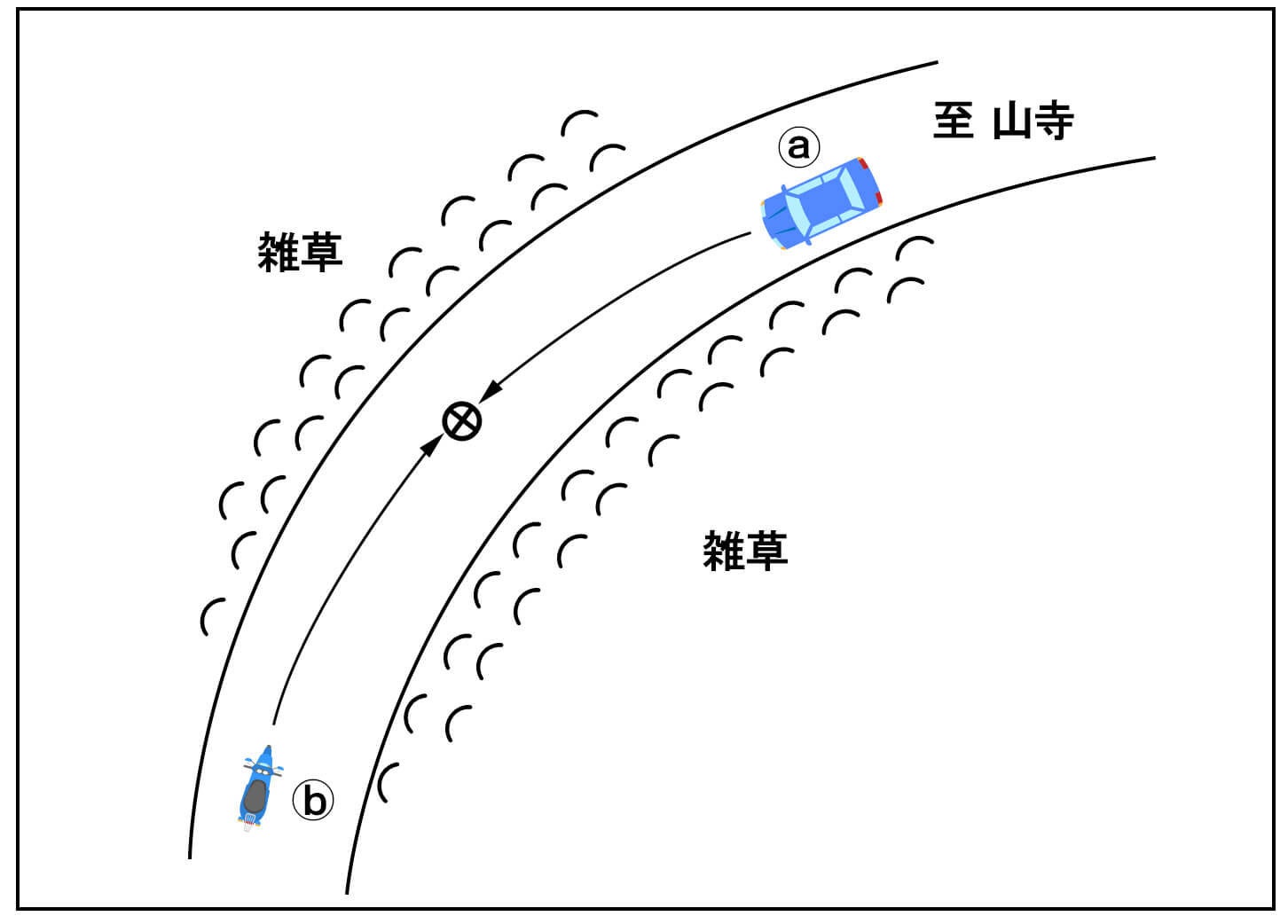

(a)20歳代男性 ライトバン、(b)50歳代男性 原付

【事故発生状況】(下記事故図参照)

(b)は毎日、早朝に山の上の寺に新聞を配達するためにこの道を通っているが、これまでにこの道で早朝に車に出会うこともなかった。当日も車はないものと上り坂の道の真ん中を走っていて、右カーブにさしかかったところ坂の上から車が下りてきて衝突してしまった。

【事故の原因】

- (a)(b)双方ともに、こんな時間帯に、このような山道を走る車はないと思い込み、すっかり安心して無警戒の状態で走っていた。構えがとれていないので、相手に気づいてもすばやく反応できない。

- 狭い道路の中央を走っていて、発見しても避けることはできなかった。

運転者が熟知し、運転時に注意すべきポイント

- 運転者は深夜・早朝などには車も人も通らないという「思い込み」、「決め込み」のもとで走っている(時間帯の錯誤)。

- この場所はこれまで何回走っても車も人も出てきたことがないという「思い込み」「決め込み」も生じる(経験の錯誤)。

- これらの「思い込み」は多くの事故の原因となっているので、その危険性を徹底して理解し、深く心に刻んでおく必要がある。

- この山道の事例は時問帯の錯誤と経験の錯誤が絡んだ事例で、理解しやすいと考えられる。

- 車は来ない、対向車はないと思い込み道路中央を走行していると、対向車が突然現れた場合、回避できない状態になる。道路の左寄りを走行し、左に回避するのが原則であることを再認識しておく。

編集部:山寺に行くための道で、しかも早朝だと「車など来ない」と思い込んでしまいますね。

長山先生:そこが落とし穴なのです。この事例で思い込みの原因になったのは「時間帯」と「経験」の錯誤ですが、それを含め、錯誤には以下の6項目があります。

- 《過去経験の錯誤》この場所は車も人も出てこない

いつも来ないのでそう思ったが・・・今日は出てきた - 《時間帯の錯誤》この時間帯では車も人も来ない

いつもはいない時間帯だが(深夜・早朝)・・・今日はいた - 《空間の錯誤》そんなところからは車も人も現れない

そこにはなにもないと思ったが・・・狭い路地があった、渋滞車列の間に隙間があった - 《交通状況の錯誤》そこへ行くまで誰も通っていないから、そこは車も人も来ない

それまではいなかったが・・・そこにはいた - 《確率の錯誤》滅多に車が来ないところで、1台行ったからもう来ない

1台でも珍しいが・・・2台続いてくるケースもある - 《交通の流れの錯誤》この道路では車は全部こう流れる

皆はそうするが・・・違った方向へ行く車もある

編集部:いろいろな錯誤がありますが、どれも思い当たる節がありますね。

長山先生:今回の問題場面は、(1)の「過去経験の錯誤」と(4)の「交通状況の錯誤」が該当すると思われ、その結果、「信号は赤だから歩行者は絶対に横断を開始しない」との「思い込み」「決め込み」をすることは非常に危険です。スマホに見とれている歩行者は赤信号を見ないので歩き出す可能性がありますし、歩行者の中には信号を無視する人間もいるからです。決め込みをすることなく、関係がありそうな歩行者の行動に注意し、チラッとでも目をやるようにしましょう。

編集部:ドライバーと歩行者がそれぞれ別の「思い込み」をすれば、それは事故になりますね。最近「ながらスマホ」が問題になっていますが、「歩きスマホ」は本当に危険ですね。不器用な私には、スマホを見ながら歩いたり自転車に乗るなんて、とても怖くてできません。

長山先生:それが正しい感覚かと思います。昔からイヤホンで音楽を聴きながら歩いたり、ラジオを聴きながら車の運転をすることはありましたが、画面を見ながらの「ながらスマホ」は、それとは危険性が格段に違うのです。

“ながらスマホ”の問題は、視覚情報の二重課題

長山先生:「ながらスマホ」は2つの課題を同時に行うことから二重課題(デュアルタスク)と言います。課題とは果たすべき仕事のことで、運転する場合の例は非常に分かりやすので、それで示してみます。運転は、主として前方の情報を正しく読み取って正しく判断し、対応することです。そのため、主に「視覚情報」に対応しなければなりません。それが重要な課題です。それに付属して、ラジオを聴いたり、人と話したりすることを行いますが、それは別の課題です。これは「聴覚情報」です。

編集部:「ながらスマホ」の場合、どちらも視覚情報なので、両立は難しいということですか?

長山先生:そのとおりです。スマホを見ながら歩いている人は二重課題を行っていることになります。いえ、正確には行っているように思っているだけで、スマホでメールを読んだり、ゲームをするという課題をこなしているときに、同時に車に注意しながら歩くという課題をこなすことは土台無理な話なのです。安全に歩くには、前方や周囲の情報を取るという課題がともないます。その意味では、スマホを見るという「視覚課題」と歩くのに必要な「視覚課題」の二重課題は不可能で絶対に行ってはならないということなのです。

編集部:実際、スマホを見ながら歩いていたため、人や物にぶつかったり、駅のホームから転落する事故も起きていて、社会的な問題になっていますね。

長山先生:そうです。「ながらスマホ」以外でも、運転中に雑誌や本を読んでいる人を見たことがありました。通勤時間帯に新聞をハンドルに置いて、信号待ちの間に目を通していました。渋滞しているので、発進してからも速度が遅いから危険はないと思っているのかもしれませんが、わずかな間でも新聞を見ながら運転することは、運転に必要な情報が遮断され、非常に危険です。運転中は信号や周囲の車の動きなどの情報を摂取して、正しい判断を行う必要があります。スマホに限らず、視覚情報課題と別の視覚情報課題の二重課題は成り立たないものだと、強く認識してほしいものです。

巨人がホームランを打った時は事故が多発!?

編集部:それに対し、音楽を聴きながら運転したり、助手席の人と話しながら運転することは、同じ二重課題でも、「視覚情報」と「聴覚情報」になるので危険度は低いのですね。誰でもやっていることですし、私もそれほど危険を感じたことはありませんでした。

長山先生:「視覚情報」の二重課題に比べれば危険度は低いですが、聴覚情報でもラジオに聞き入ったり、人との話で夢中になってしまうと運転から注意が飛んでしまい、事故を起こす危険が生じます。昔、関東にある県の警察が、巨人の選手がホームランを打った時に事故が起こりやすいという調査結果を報告しているのを見たことがありました。

編集部:本当ですか!? 熱狂的なジャイアンツファンなら、ホームランが出たとたんにハンドルから手を離してガッツポーズでもしてしまいそうですが、事故が多発するとは信じがたいですね。

長山先生:真偽は不明ですが、自分にとって興味がある話題であればあるほど意識はそちらに取られ、運転に対する注意がおろそかになるのは確かです。他にも、人生相談や法律相談などの込み入った話や、プレゼントの応募先や電話番号を覚えようと耳を傾けることも危険ですね。一見、両立できているような気になりますが、完全に運転に集中しているわけではなく、少なからず注意力が低下し、ブレーキ等の反応も遅くなる危険性があることをしっかり認識しておく必要がありますね。

『JAF Mate』誌 2017年11月号掲載の「危険予知」を基にした「よもやま話」です。

記事の画像ギャラリーを見る