ソニーとホンダの新EVブランド「AFEELA」を徹底解説。2025年の先行受注に向けた試作車がついに登場!

ソニーグループは1月4日(現地時間)、米国ネバダ州ラスベガスで開催された世界最大級のIT家電の見本市「CES2023」のプレスカンファレンスを開催。ここでホンダと共同出資して設立したソニー・ホンダモビリティ(SHM)が開発を進めている電気自動車(EV)の新ブランド『AFEELA(アフィーラ)』の試作車を世界初公開した。

この記事をシェア

3つのテーマの頭文字”A”を”FEEL”で挟み込んだのが

『AFEELA』の由来

ソニー・ホンダモビリティが2025年の先行受注に向けて発表した新ブランド『AFEELA』の第一号試作車

SHMがEVを販売するにあたって早急にやらなければならなかったこと、それはブランド名を決めることだった。

ソニー・ホンダモビリティの代表取締役会長兼CEOの水野泰秀氏は昨年の暮れ、個別インタビューで「ソニーやホンダは誰でも知っているが、ソニー・ホンダモビリティと言っても誰も”何の会社?”となる。クルマを多くの人に知ってもらうためにも、ブランド名はできるだけ早い時期に決めたい」と語っていたが、それが早くも披露されたことになる。

新ブランド名『AFEELA』を発表されるにあたって、込められたそのコンセプトは以下の3つだ。

・Autonomy(進化する自律性)

・Augmentation(身体・時空間の拡張)

・Affinity(人との協調、社会との共生)

『AFEELA』の由来は、”FEEL”を3つのコンセプトの頭文字”A”で挟み込んだことによる

この3つのテーマの頭文字は共に”A”から始まる。アップデートによって常に進化していくことで、ユーザーの身体や時空間を拡張させ、同時に周囲との協調を実現する。そんなテーマの下、新ブランド名は生み出されたのだ。つまり、『AFEELA』はこれらを感じ取る”FEEL”を中心におき、この”A”で挟み込んだことに由来するのだという。

公開された試作車は、どこか「VISION-S」の初代に似ている気もしたが、サイドビューの凹凸もなく、全体にアクがないすっきりとしたデザインとなっている。見方によれば印象が薄いということにもなろうが、ケータイ全盛期に登場したスマホのように、あえてそこにこだわったという話もある。先行受注まで2年とちょっとしかない販売スケジュールを踏まえれば、大きな変更は難しく、このデザインがベースになる可能性は高い。

新ブランド『AFEELA』の試作第一号モデル。リア側にも後続車に向けたインフォメーションを伝える「Media Bar」が搭載された

クルマとのコミュニケーションを司る新機能

「Media Bar」を搭載

そんな中で発表された試作車には、早くもソニーらしいアイデアが盛り込まれていた。それがフロントグリル部分に組み込まれた「Media Bar」と呼ばれるディスプレイだ。ここでは車両側からドライバーへコミュニケーションとして伝え、あるいはドライバーから周囲へコミュニケーション手段としての機能を、多彩なアニメーションを使って行われる。ある意味、新たなスタイルのインフォテイメントシステムと言ってもいいだろう。

フロントグリルに相当する位置に装備された「Media Bar」。周囲とのコミュニケーションが図れるよう様々な表示ができる

たとえば、駐車中に車両にドライバーが近づくと「Welcome」といった表示と同時に、天気予報やその時に伝えるべき情報を表示することも可能になるという。車両側がドライバーを認識し、その状況に応じた最適な情報を提案してコミュニケーションを図るわけだ。また、自動運転中は周囲へ車両の動きを伝えることも必要となるが、この機能はその役割も視野に入れているという。

ソニーは2017年にNTTドコモと共同で車両側の意思を外部へ伝える「New Concept Cart SC-1」を開発したことがあるが、この機能はその発展系とも言えるのかもしれない。

ドアオープナーを装備せず、

ドアは顔認証システムで自動的に開く

ダッシュボードの左右いっぱいにインストールされたディスプレイ。左右端には電子ミラー用モニターが備わる

そして、この試作車を見て気付くのがドアを開くオープナーがまったくないことだ。これはBピラーにあるカメラがその役割を果たす。つまり、カメラがドライバーなど乗員を顔認証し、ドアロックを解錠してドアを開く機能が備わっているのだ。「現時点では認証されない人が乗車する時にどう対応するかなど、使い勝手の詰めはこれから」(説明員)ということだが、車両に45個のセンサーを搭載した試作車ならではの一つの活用方法がここに具体化したと言える。

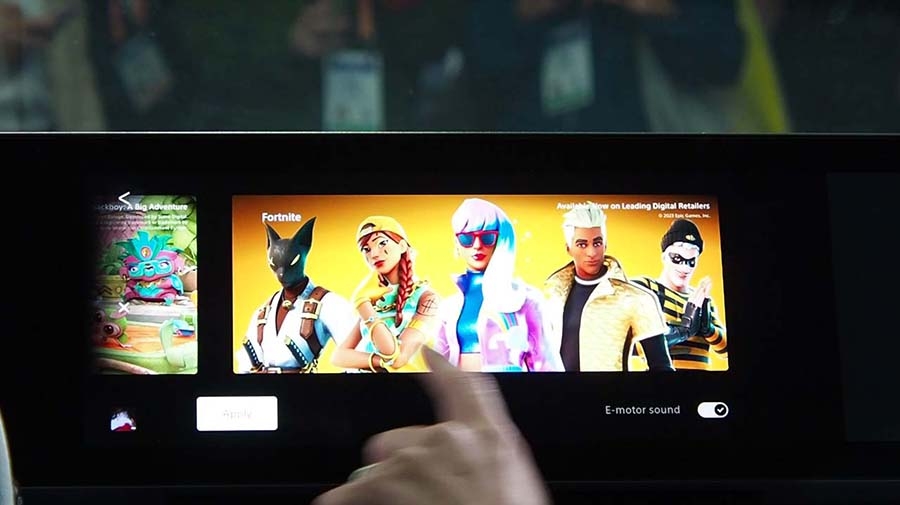

車内に入り込むと、VISION-Sと同様のディスプレイがダッシュボードにビルトインされている。左右には電子ミラー用モニターも配置され、高い視認性はそのまま引き継がれていた。ただ、よく見ると運転席側と助手席側とでディスプレイを明確に分離させ、助手席側は一枚の大型パネルとした点にVISION-Sとの大きな違いがある。これにより、左右にいっぱいに広げた臨場感あふれる映像として映し出すことも可能となったほか、VISION-Sのように機能別の分割表示はもちろん、その表示を左右で入れ替えにも対応する。

超ワイドディスプレイを助手席側に採用することで、分割表示や左右入れ替えなど多彩な映像表現を可能にした

車内ではPlayStationのゲームが楽しめるだけでなく、サーバーとつながることでその続きを自宅などで楽しむことができる

また、前席には左右とも「360 Reality Audio」が組み込まれた。これはVISION-Sからの継承されたものだが、音の広がりを左右だけでなく上下にまで拡大しているのが特徴で、より立体感のあるサウンドが楽しめる。自動運転下でコントロールされる時、その車内でエンタテイメントを存分に楽しむための機能が隅々まで行き届いているのだ。

さらに運転席のステアリングは、自動運転を想定した車両によく見られる「ヨーク型」とした。これにより、運転席前のディスプレイもステアリングで邪魔されることなく視認することが可能となった。これを採用するのであれば、ステアリングはシャフトを介さず、電気信号でタイヤ角を変えるステア・バイ・ワイヤとなる可能性は高い。車内のエンタテイメントを存分に楽しむために、ソニーが考える形を徹底して具現化されたのがこの試作車とみていいだろう。

自動運転での利用も想定し、ステアリングは上半分がなくディスプレイ視認を邪魔しない”ヨーク型”とした

45個のセンサーからの信号を高速処理する

クアルコム製EV向けチップセット搭載

こうしたスペックを常に最新のものにする技術も盛り込まれた。5Gをも想定したOTA(Over the Air)により、外部との接続でリアルタイム性を持たせ、スマートフォンのように継続的にソフトウェアをアップデートさせていくのだ。これは前出のMedia Barにも当然活かされる。ただ、一部に自動運転にまでこの機能が活かされるとも伝えられるが、これは安全面にも関わる重要な項目であり、安易にアップデートで対応するのは難しいとみられる。当面はインフォテイメント系やエンタテイメント系のアップデートに留まるだろう。

そして、試作車には安心安全の実現に向けて計45個のセンサーが車内外に搭載されたが、そのうち23個はソニーがもっとも得意とするイメージセンサーを使うカメラとなっている。カメラはコストの割に多くの情報を得られる特徴を持つが、その一方でそれを処理する高い能力が必要となる。この処理に大きな役割を果たすのが米クアルコムの存在だ。試作車には800TOPSという圧倒的な演算能力を持つ、クアルコムのEV向けチップセットプラットフォーム「Snapdragon Digital Chassis」が採用されている。

プレスカンファレンスにはクアルコムのCEOであるクリスティアーノ・アモン氏が登壇した。左はソニーグループCEOの吉田憲一郎氏

このことがいかに重大なことだったのかは、このソニーグループが実施したプレスカンファレンスにクアルコムのCEOであるクリスティアーノ・アモン氏が登壇したことからも推察できる。実は例年ならクアルコム自身もプレスカンファレンスを開催してきたが、今年はそれを取りやめた。それにも関わらずソニーグループのプレスカンファレンスに出席したのだ。両社はすでにロボットやドローンといった幅広い分野で協力関係にあり、この新たなチップセットの搭載により、両社はEVの分野でも関係性をさらに深めようとしている表れとも言えるだろう。

スマホからモビリティへの転換。

ホンダとの協業は自動運転下での”安全”

3年前のCES2020でソニーグループの吉田憲一郎社長は「モバイル端末の次に来るメガトレンドはモビリティだ」と発言したが、コモデティ化が進み、今後の収益性に限界が見えるスマートフォンからの転換は多くのIT家電メーカーが目指すところでもある。ソニーがあえてEVへ進出する背景にはこうした時代の変遷があったのは間違いない。

とはいえ、自動車という人の命が関わる分野への進出は、ソニー自身も未知の領域でもある。この領域で経験値が高いホンダとの協業は、ソニーにとっても大きなプラスとなるはずだ。安心安全の走行を実現する中で、多彩なコンテンツを楽しめるEVとしてSHMがどんな姿を我々の前に見せてくれるのか、2025年の登場を今から楽しみに待ちたいと思う。

CES2023会期中は、AFEELA目当てに会場を訪れる人が後を絶たなかった