道路標識は縦書だった!明治から何度も改正された道路標識の歴史

道路標識のルーツは、1899年(明治32)6月に警視庁が定めた制札制文例といわれている。その後、大正・昭和と自動車社会の発展ともに、道路標識のデザインも変遷を重ねてきた。その歴史を紹介する。

この記事をシェア

最初のデザインは縦書きだった

1962~3年の兵庫県西宮市西宮神社付近の国道43号にあった最高速度の道路標識(写真右)。樹木で半分隠れているが、現在のような丸い形ではなく、長方形で小ぶりだ 写真=にしのみやオープンデータサイト/にしのみやデジタル・アーカイブ (https://archives.nishi.or.jp/04_entry.php?mkey=12685)

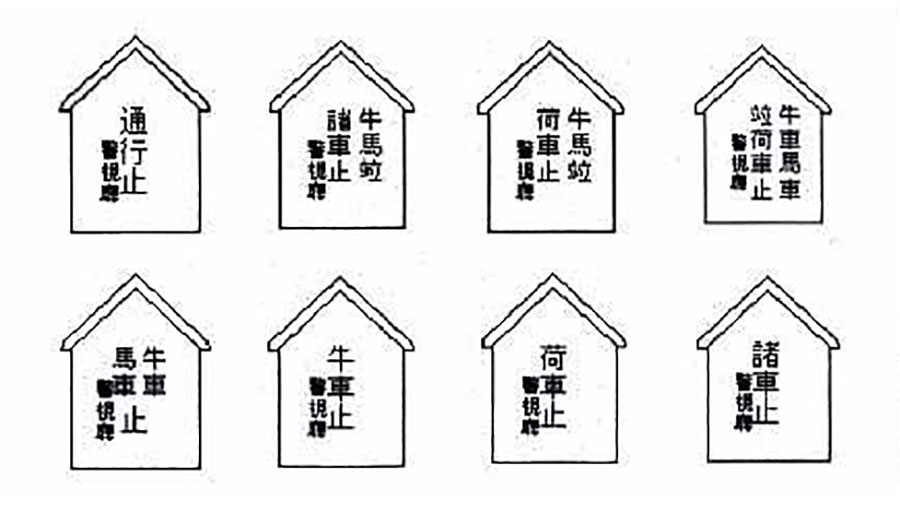

日本で自動車が公道を初走行したのは、1898年(明治31)1月の築地から上野だった。その翌年6月に警視庁が東京府の道路に関する制札の様式を統一する「制札制文例」を通達。これを道路標識のルーツと国土交通省はしている。制札とは、禁令・法規を箇条書きに記して道路などに立てていた札のことで、明治時代は様式(デザイン)が官公署や道府県ごとでまちまちだったが、1899年には、白地に縦書きの黒文字で表記することが定められ、通行止めなどの8種の制札が登場した。

1898年に制定された道路標識のルーツとされる縦書きの制札 出典=国土交通省資料

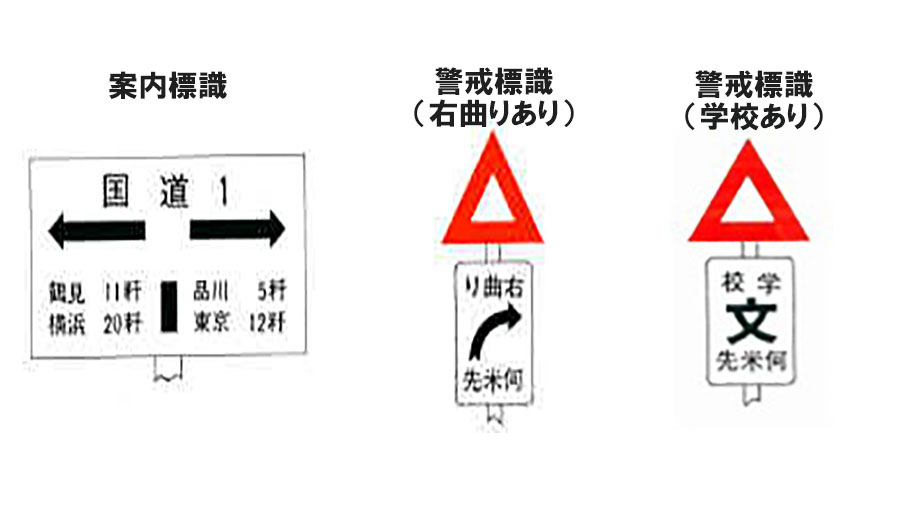

その後、自動車と道路に関する法整備が進められ、1919年(大正8)に「自動車取締法」と「道路法」などの法律が次々と制定。そして1922年(大正11)11月に「道路警戒標及道路方向標に関する件」が内務省から発令される。この省令で道路名や方面、方向、距離などが表示されている「道路方向標」の様式が定められた。これは現在の案内標識に当たる。その様式は四角い看板に、白地に横書きの黒文字で矢印と地名で案内するものとなっていた。

同時に現在の警戒標識に相当する「道路警戒標」も登場。こちらは赤い枠で縁取られた白い三角形の標識があり、その下に白地に黒文字で「学校あり」「右カーブあり」などを文字や記号で記した長方形の標識が配置されるもので、文字は横書きだが現在と逆の右から左へと読む表記だった。

1922年に定められた道路標識の一部 出典=キネティック「道路標識の歴史(変遷)」

両者が画期的だったのは、初めて様式を全国で統一したことだ。大正時代の後期になって、日本の道路標識は現在の様式の始祖と呼べるものが登場した。

太平洋戦争中の1942年にヨーロッパ方式へ変更

1920~5年の兵庫県西宮市下葭原付近の道路。自動車が走行しているが、アスファルト舗装もされておらず、道路標識も無いに等しい 写真=にしのみやオープンデータサイト/にしのみやデジタル・アーカイブ (https://archives.nishi.or.jp/04_entry.php?mkey=1518)

大正時代まで自動車の台数は少なかったが、手動式の信号機が1919年(大正8)に東京・上野に設置され、1926年(大正15)から本格的なアスファルト舗装が始まった。道路が整備され昭和時代に入ると台数も数万、数十万台へと増加。同時に交通事故死者も数千人を記録。これにより道路標識を拡充させる必要が生じてきた。

1942年に定められた道路標識の一部 出典=キネティック「道路標識の歴史(変遷)」

まず1942年(昭和17)に、1922年の「道路警戒標及道路方向標に関する件」を廃止。同時に「道路標識令」が新たに制定された。ここで「道路標識」という言葉が登場し、その種類は案内、警戒、禁止、制限、指導の5つに大別され、様式や設置方法についても規定が制定され、横書きも現在と同じ、左から右へと読むものになる。特筆すべきは様式で、ヨーロッパ方式をベースとする記号方式に改められた。例えば警戒標識は、赤枠の三角形と文字が書き込まれた長方形のものから、赤枠の中に「文」などの記号で「学校近し」を示すものになり、禁止標識は赤枠の丸い看板に赤い斜線と左折を示す矢印などで「左折禁止」を表すなどのようになったのだ。

ちなみに、この時に横断歩道の指導標識も定められたが、道路にペイントされたものではなく看板による道路標識のみだった。このころアスファルト舗装された道路は少なく、チェッカー型の道路標示が法制化されたのは1960年からだった。

※横断歩道の道路標示に関する記事はこちら

「前の東京オリンピックの頃、横断歩道はチェッカーだった!横断歩道の歴史」

戦争が終わり、標識も新しい時代へ

1950年に定められた道路標識の一部 出典=キネティック「道路標識の歴史(変遷)」

戦後の道路標識は駐留軍車両の事故が多発し、1946年(昭和21)以降は案内標識の地名標示にローマ字が併記され、警戒標識に英語表記が加えらえた。そして1950年(昭和25)3月に道路標識令の全面改正が総理府・建設省令として施行。ヨーロッパ方式の記号表示をベースとすることは変わらなかったが、様式が刷新され、警戒標識の様式が黄色い菱形となる。

高速道路の登場。道路交通法の制定で現在の様式に

1963年7月で抜本的に改正された道路標識の一部 出典=キネティック「道路標識の歴史(変遷)」

1950年半ば以降は、日本全国で道路のアスファルト舗装が推し進められ、高速道路が登場する。同時に交通事故も増加した。これにより道路標識は設置本数を増加し、規制内容も複雑化。そして高速でもドライバーが見やすい、分かりやすい道路標識が必要となる。

そこで1960年(昭和35)5月から道路標識令は数回の改正をうけることになる。1963年(昭和38)3月の改正では、規制標識と指示標識の様式を抜本的に見直すと同時に、高速道路標識を新設することとなり、現在に通じる様式となった。青地に白文字で国道番号を表示した「国道番号」の案内標識や、車両進入禁止・駐車禁止・最高速度、一時停止、横断歩道などの道路標識はこの時に様式が変更されている。また高速道路に関するものでは、ICなどの出口やサービスエリア、パーキングエリアを示す案内標識や、合流あり・車線減少などの規制標識も誕生した。

1968年(昭和43)には、世界道路交通会議で成立した「国際標識及び信号に関する条約」を締結したことにより、視認性の向上や色彩の統一などの改正が行われた。以降、時代の変化に応じて、新しい道路標識の追加や様式変更などでアップデートを図っている。

© Masaharu Shirosuna – stock.adobe.com

上の平成に登場した道路標識の意味を知っている?

正解は下の「この記事の写真」にあり