前の東京オリンピックの頃、横断歩道はチェッカーだった!横断歩道の歴史

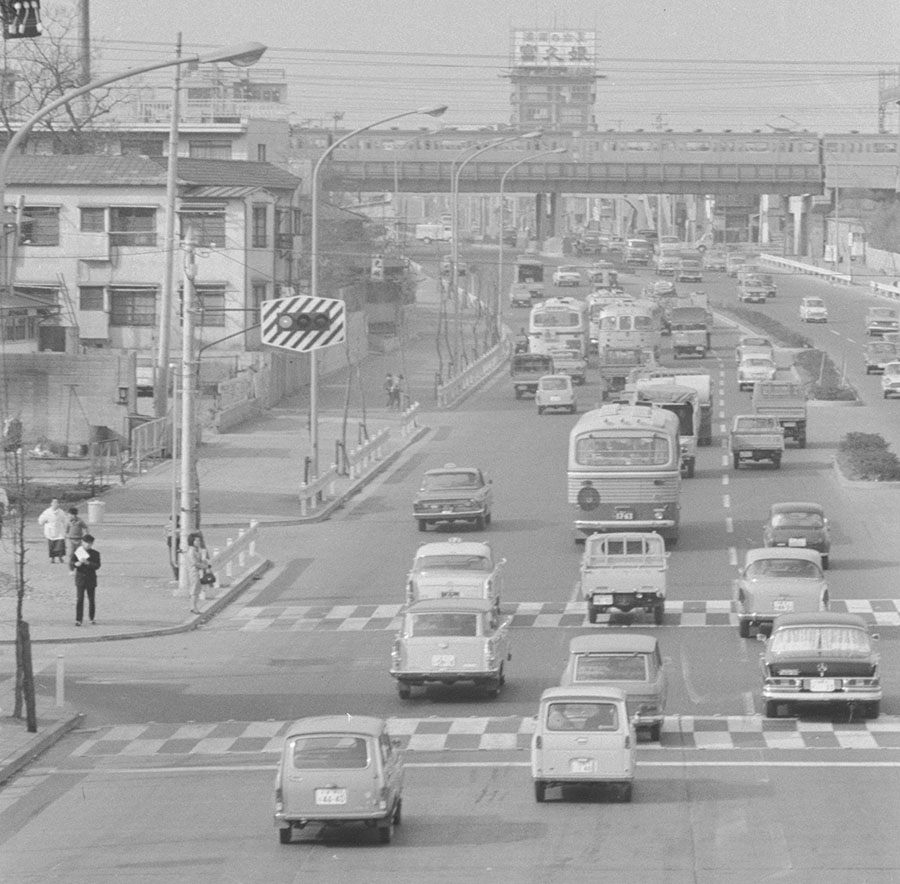

今では横棒のシマシマ模様でおなじみの断歩道。しかし、そのデザインは数度の変遷を経ている。前の東京オリンピックが開催された頃は、まだチェッカー模様の横断歩道も残っていたはず。写真を交えながら横断歩道デザインの歴史を紹介しよう。

この記事をシェア

横断歩道が法制化される前のデザインは?

1962、3年ころの第二阪神国道(国道43号)の兵庫県西宮市社家町付近にあったチェッカー型の横断歩道 写真=にしのみやオープンデータサイト/にしのみやデジタル・アーカイブ (https://archives.nishi.or.jp/04_entry.php?mkey=12686)

横断歩道の歴史を辿ると、1920年(大正9)の東京まで遡ることになる。大正時代に設置された横断歩道の始祖とも呼べる存在は「電車路線横断線」という名称だった。当時、道路を走る主役は自動車ではなく路面電車だったため、線路上を歩行者が横切る場所として設けられていた。そのデザインは側線のみのシンプルなものだった。電車路線横断線は、路面電車が走っていた1960年代まで残っていた地域もある。

現在のような自動車が走る車道を、歩行者が横断するための横断歩道が登場し始めたのは、1950~1960年代(昭和30~40)から。同年代は、日本の自動車保有台数が飛躍的に増加し、モータリゼーションが急伸した時代だった。しかし、同時に小学生を含む歩行者が犠牲となる交通事故が続出。

そこで1959年(昭和34)から小学生たちの通学路に、学童擁護員制(愛称/緑のおばさん)が始まった。同時に一部の地域では、小学生たちが道路を横断するための場所が設けられたが、その名称やデザインは全国で統一されたものではなかった。

1959年、兵庫県西宮市の浜脇小学校近くの道路を渡る小学生たち。側線に挟まれた「わたるみち」と表示されたところを横断している 写真=にしのみやオープンデータサイト/にしのみやデジタル・アーカイブ (https://archives.nishi.or.jp/04_entry.php?mkey=1996)

1960年に法制化された横断歩道

1965年、東京都杉並区高円寺南の環状7号線にある横断歩道。デザインはチェッカー型 写真=東京都

緑のおばさんが始まった翌年の1960年(昭和35)に横断歩道に関する法律が定められ、デザインも定められた。そのデザインはハシゴ型の中央をずらしたようなチェッカー型だった。現在のゼブラ型やはしご型よりも派手に見える。交通戦争の激化から、ドライバーに視認させることを優先させたデザインだったのではないだろうか。

1954年、東京都中央区の数寄屋橋交差点の電車線路横断線など

昔の交差点の写真を見るなら下の「この記事の写真」をクリック

1965年、増設のためデザインを単純化

1986年、東京都中央区の数寄屋橋のスクランブル交差点。はしご型の横断歩道 写真=東京都

1960年に横断報道が法制化されたものの、交通事故死者数の増加は続いた。そこで横断歩道も1965年(昭和40)にデザインの単純化を図り、設置の手間を軽減することで、さらなる増設を行った。この時のデザイン変更で、チェッカー型からシンプルなはしご型へと変更した。

このデザイン変更と同時に、横断歩道では手を挙げて渡るという交通マナーの普及、ガードレール・信号機の設置、そして1963年(昭和38)に横断歩道があることをドライバーに知らせる道路標識(指示標識)が制定されるなどが行われたりもした。しかし、第一次交通戦争と呼ばれた交通事故死傷者数の増加は1970年(昭和45)まで続いた。

1992年、現在の国際的なデザインへ変更

2019年、東京都渋谷区の渋谷スクランブルスクエア交差点。ゼブラ型の横断歩道 写真=東京都

はしご型の横断歩道は、1985年(昭和60)に国際化を目的としたデザインの見直しが始まる。その結果、1992年(平成4)に、ドライバーからの視認性向上も加味したゼブラ型(国際的横断歩道)に変更。側線を省いたゼブラ型は、横断歩道内に雨水がたまりにくくなり、雨天走行時の泥はねの軽減と歩行しやすさに寄与することとなったなどの不安解消につながった。また、はしご型からデザインが簡略化されたことで、さらに設置の手間も軽減されることになった。

横断歩道のデザインは1960年の法制化から始まり、チェッカー型、ハシゴ型、ゼブラ型へと移り変わり、60年以上の歴史を刻んできた。歩行者を交通事故から守るためにデザインが改良され続けてきたと言える。そして横断歩道のデザイン改良とともに、日本のモータリゼーションも熟成し、交通事故による死傷者数が爆発的に増加を続ける交通戦争といわれる時代は終焉に向かった。

昭和時代の横断歩道のある交差点、

横断歩道を知らせる道路標識・道路標示の

写真を見るなら下の「この記事の写真」をクリック