ヘッドライトの使い方。菰田潔

道路を走るクルマ同士で意思の疎通を図るのは実はなかなか難しい。さまざまな合図をたくさん出せば良いというものでもない。誤解を招かないようにするための注意も必要だからだ。ここではCar to Carコミュニケーションという観点から、合図の出し方について考えてみたい。

この記事をシェア

昭和の時代から平成になり、また2019年には新たな日本の年号が生まれる。20世紀から21世紀になり、自動車技術の発達に伴って運転の仕方も合図の出し方も変えなくてはいけない部分もあるから、むかし流の運転から進化するためのヒントにもして欲しい。

まずはヘッドライトの正しい使い方を振り返ってみよう。

ヘッドライトを点けよう

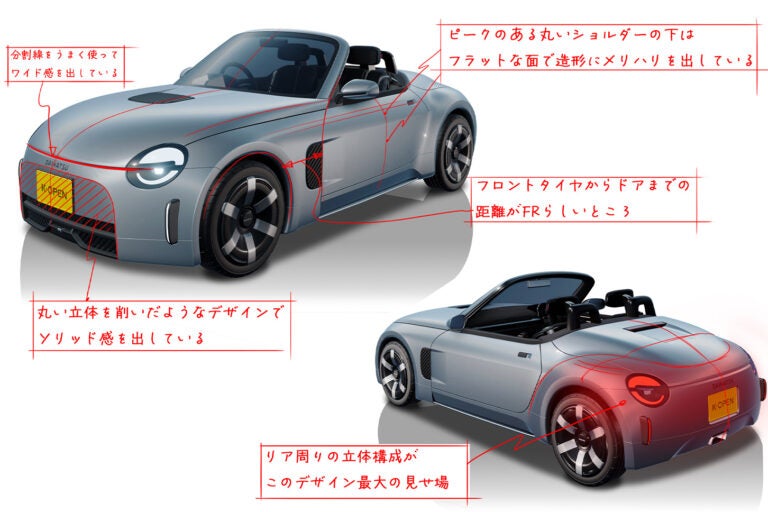

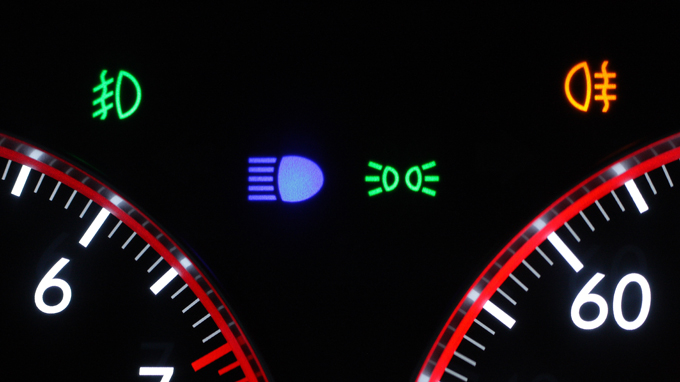

表示灯の意味:左からフロントフォグランプ点灯、ハイビーム点灯、前後ライト点灯、リアフォグランプ点灯の意味

夜間、100メートル前方を見るためにはハイビームがあり、自分の存在を周囲に知らせるためにはロービームが適している。下の写真のようにハイビームは遠くまで見えるが、周囲を眩惑する恐れがあるときは使えない。ロービームで走行するときは必然的に速度を落とす必要がある。

見え方の違い:左がハイビーム、右がロービームの見え方

夕方暗くなってきてもなかなかヘッドライトを点けず、見えにくくなってからようやくスモールライト、だいぶ暗くなるとフォグライト、真っ暗になってやっとヘッドライトという点け方は昭和のやり方だ。こういう人は、やっとヘッドライトを点けたかと思ったら、信号待ちでは消している。発電機が弱く、バッテリーの性能も低かった時代の運転のクセがまだ残っているのだ。

ヘッドライトはいつ点けたらいいか?

薄暮の時間帯は事故が多い。背景の中にクルマが溶け込んで、存在が気づかれにくいだけでなく、距離感も掴みにくいからだ。だから暗くなる前からヘッドライト(ロービーム)を点灯することで、周囲に存在を知らせれば安全につながる。

昔は計器盤のスピードメーターが見にくくなることで周囲が暗くなったことがわかったが、いまは自分で光る(自発光式)メーターになっているから日が落ちていることに気づきにくい。

自ら光る「自発光式」メーターは見やすい反面、周囲が暗くなったことに気付きにくい

自分の存在を示すには、スモールライトではなく、ヘッドライトのロービームが適している。スモールライトは車種によりその位置、大きさ、明るさがさまざまだから認識されにくい。そもそも走行中はスモールライトだけで走るものではない。

明るくてもヘッドライトを点けたい場面

周囲が充分に明るい場合でも、ヘッドライトを点灯した方がいいケースがある。その一例として夕日や朝日を背中に受けて走るときがあげられる。対向車にとっては逆光になり、こちらの存在を確認しにくくなるケースでも、ヘッドライトを点けることで存在を示すことができる。これは先行車がバックミラーで後方確認する際にも同様だ。

ヘッドライト点灯の有無による”見られ方”の違い。日が落ちていなくても雨天だと被視認性が著しく落ちるので、ヘッドライトを点灯して走行することで安全を確保する

もう一つは雨の日だ。窓ガラスが曇るとか、水滴が付いていると外が見にくい。バックミラーも同様に見えにくくなっている。後ろからだけでなく横から来るクルマを発見しやすくするためにも、ヘッドライトを点けることが効果的だ。雨の高速道路なら周囲が明るくても目立つためにロービームを点灯する方が良い。

確実に照らすためにライトの表面は常にきれいにしておく。視認性を良くするためにもすべてのガラスとミラーもきれいに。作業は走り出す前に明るいところで行おう

2018年3月1日(モータージャーナリスト 菰田潔)

菰田潔(こもだきよし):モータージャーナリスト。1950年生まれ。 自動車レース、タイヤテストドライバーを経て、1984年から現職。日本自動車ジャーナリスト協会会長 / 日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員 / 一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)交通安全・環境委員会 委員 / 警察庁 運転免許課懇談会委員 / 国土交通省 道路局環境安全課 検討会 委員 / 一般社団法人 全国道路標識・表示業協会 理事 / BMW Driving Experienceチーフインストラクター / 運送会社など企業向けの実践的なエコドライブ講習、安全運転講習、教習所の教官の教育なども行う。