車や自転車の義務・努力義務は何が違う?自転車のヘルメット努力義務化を前に考えた

2023年の4月から自転車で走行する際のヘルメット着用が、全年齢で努力義務化されることになり波紋を呼んでいる。あなたは義務と努力義務の違いを理解しているだろうか。この機会に、車、バイク、自転車での義務と努力義務について、ヘルメットを中心に確認してみた。

この記事をシェア

着用の義務と努力義務を再確認しよう!

2023年4月1日から自転車を利用する際にヘルメット着用の努力義務が、全年齢が対象となることで、関心が高まっている。道路交通法において「~するよう努めなければならない」といった表現は、努力義務として規定されているが「~を必ずおこなわなければならない」などの「義務」とは異なり、できる限り守るという決まりであるため、罰則などの強制力は働かない。しかし、罰則の有無では大きく印象は変わってくるが、義務と努力義務の認識が曖昧な人もいるのではないだろうか。そこで、馴染み深い車やバイク、自転車における「着用」の義務と努力義務において、再確認してみようと思う。

シートベルト着用の義務

(c)metamorworks – stock.adobe.com

自動車を運転する際の着用義務といえば座席ベルト(シートベルト)だ。シートベルト着用は交通事故に遭った際に被害を大幅に軽減させたり、正しい運転姿勢を維持させる役割として、2008年の6月からは全席でシートベルトを着用させることをドライバーに義務付けた。未だに後部座席では高速道路じゃなければ違反にならないと誤解している人がいるが、一般道においても違反となる事は絶対に覚えておこう。(道路交通法第71条の3)

ただし、病気などの止むを得ない理由や、車をバックさせる際には、運転手であればシートベルトを外しても違反にはならない。他にも、業務として配達などで頻繁に車を乗り降りする区間などの限定条件下では、シートベルトの着用が免除される場合もある。

(c)Valerii – stock.adobe.com

次に、チャイルドシートの着用については、2000年から義務とされている。道路交通法第71条の3によると、幼児(6歳未満の子ども)を乗車させる際に、チャイルドシートの使用を義務付けている。チャイルドシートは乳児用、幼児用などがあるので、適切なものを使うようにしたい。また、6歳以上でも身長140cmに満たない場合は、義務はないものの、安全のためにはジュニアシートを利用したい。

(c)KQ Ferris – stock.adobe.com

その他に、愛犬用のシートベルト着用についても確認してみよう。結論から述べると、犬用に着用義務や努力義務は定められていない。しかし、運転席は論外として、助手席や後部座席でも何ら安全装置を着用させずに自由に同乗させることはとても危険だ。 今では後部座席に犬用シートベルトを着用させたり、ケージを固定させることが常識となっている。

標識の貼付には義務と努力義務がある!

(c)mokichang – stock.adobe.com

人が着用するものではないが、車の標識には貼付の義務と努力義務があるので紹介しよう。

唐突だが以下の5つの標識のうち、貼付の義務・努力義務を区別してみて欲しい。

①初心運転者標識(若葉マーク、または初心者マーク)

②高齢運転者標識(高齢者マーク)

③高齢運転者標識(もみじマーク・シルバーマーク)

④聴覚障がい者標識

⑤身体障がい者標識(四つ葉マーク・クローバーマーク)

・

・

・

・

・

・

正解は、①④が義務、②③⑤が努力義務となる。

①の初心者マークは運転免許を取得して通算1年は貼付する義務があり、違反すると罰則が生じる。④の聴覚障がい者標識は聴覚不自由な人が条件付きで免許を取った場合、掲示するように義務付けられている。

②と③は70歳以上の運転者が使用する高齢者マークだ。③が旧デザインで②が2011年から採用されたデザインとなり、貼付はどちらを選んでも良い。⑤の身体障がい者標識は、肢体不自由を理由に、免許に条件付けされている人が貼付するものだ。

これらの標識は、車に貼付することで、周囲の車に対して「保護義務」を課す力を持っている。これにより、周囲の車はその車に配慮した運転をするようになり、無理な割込みや幅寄せ行為への抑止力となってくれる。これは、ここで紹介した①~⑤の標識すべてに言えることで、自身を助けてくれる規定なので、標識貼付の義務も努力義務も関係なく必ず守るべきだろう。

次のページでは、

バイクの着用義務について解説!

バイクはヘルメット着用が義務。その他は?

(c)Alex Chebak – stock.adobe.com

一部区間などを除き、基本的には車と同じ道路を走行するバイクは、身体が剥き出しの状態になっているため、事故が起きた際のリスクは車よりも高い。そのため、事故の際に致死リスクが高い頭部を守るヘルメットには着用義務が課せられているが、その他の着用についてはどのような決まりがあるのだろうか?

以下の項目で着用の義務、努力義務に該当するものを選択してみて欲しい。

①グローブ

②ブーツ

③長袖

④長ズボン

⑤プロテクター(緩衝材)

・

・

・

・

・

・

意地悪な質問だったが、正解はこれらすべてに着用の義務も努力義務も定められていない。ヘルメットでさえ最初は限定的に着用の努力義務から始まり、原付を含めたすべてのバイクで着用が義務付けられたのは1986年からだ。それでも①~⑤の着用は良識あるライダーにとっては当然の装備だろう。ちなみにこれらの装備は教習所で自動二輪免許を取得する際に、ほぼ必須の項目なので、今後、着用が義務付けられる可能性も十分にある。

教習所ではプロテクターは後付けタイプが多い。市販のバイク用ウェアであれば、プロテクターを内蔵したモデルも多数存在している。(c)dreamnikon – stock.adobe.com

余談だが、2023年9月以降の新型バイクには、ポジションランプ(車幅灯)とサイドリフレクター(側方反射器)の装着が義務付けられる予定となっている。車両本体への装着義務化は少しずつ前進している印象だ。

自転車はこれまでが自由過ぎた?

(c)zheng qiang – stock.adobe.com

2023年4月から自転車に乗る際は、全年齢でヘルメット着用が努力義務となる。SNSなど一部のネット上では、「出勤時にヘルメットの携帯は無理」、「格好悪い」、「その前に逆走や歩道走行の罰則が先」などといった懸念の声も上がっているが、その気持ちは分かる。しかし、携帯性やデザインについては、不満を解消するような商品はこれから登場することだろう。

2022年4月の道路交通法改正(まだ施行されていない)で、条件を満たせば電動キックボードに無免許で乗れるようになるが、こちらのヘルメットも努力義務だ。従来の電動キックボードは、一部を除き、ヘルメットの着用義務があったので、そこからは後退となる。ヘルメットなしで乗れる電動キックボードは時速20km以下という制限があるものの、転倒時の危険性を考えると義務化が必要ではないかとの声も多い。

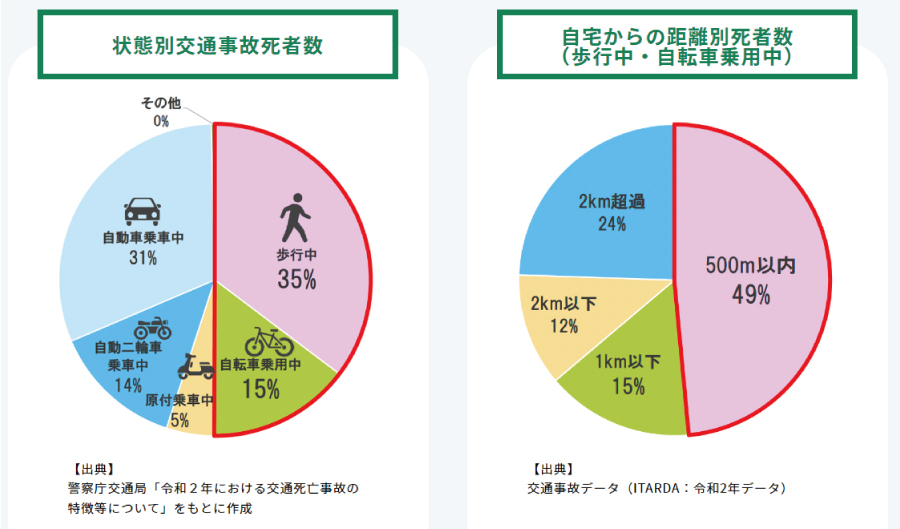

次に、ヘルメット着用の必要性について確認しよう。自転車での交通事故は、スポーツ系の自転車の過度なスピードを連想する人もいると思うが、それだけではない。2021年の「自宅からの距離別死者数」を確認してみると、歩行中と自転車乗用中では500m以内が49%、500m~1km以下が15%、1km~2km以下が12%、2km超過が24%という結果となっている。歩行者との合計値とはいえ、1km以下で64%に達しているということは、通い慣れた道や、近所だから大丈夫という認識が危険であるということを示している。

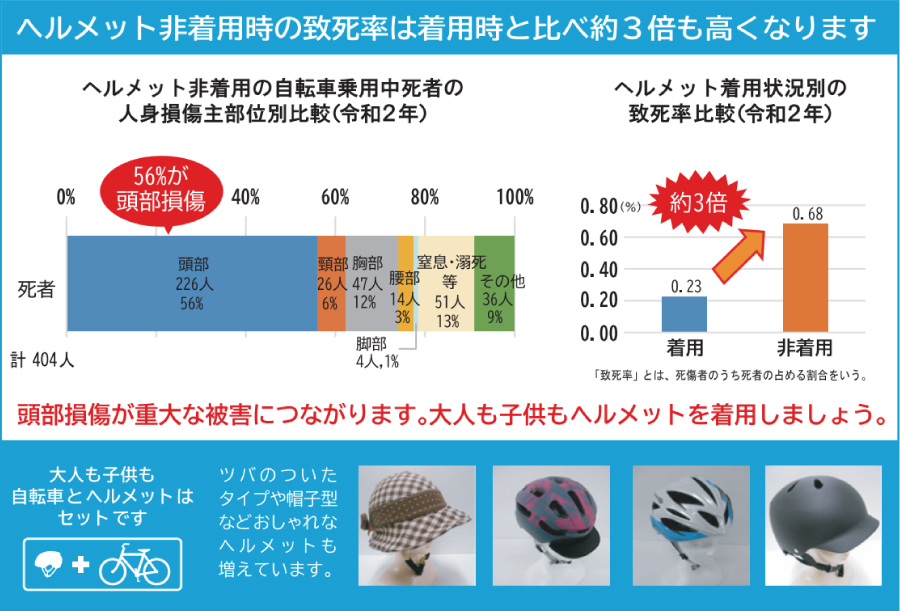

また、自転車乗用中死者の損傷部位の統計データを確認すると、頭部損傷が56%と圧倒的に高く、ヘルメットの着用時と非着用時の致死率は3倍もの差が生じている。

資料=国土交通省

資料=警察庁

義務も努力義務も守るもの

(c)xiaosan – stock.adobe.com

自転車での事故死者数は、ヘルメット着用努力義務の対象となっている13歳から上の、13~18歳が最も多くの割合を占めている。この事実を知れば、親は我が子にヘルメット着用を強く勧めるだろう。同じように自身のことも大切にして、ヘルメットを着用してほしい。

新しい決まり事は、不満も出るものだ。しかし、義務も努力義務も、目的が自身や大切な人を事故の危険から守るためである以上、優先して守るほうがよいのは間違いない。