勝手に治るコンクリート!? 「バジリスク」が日本のインフラを救う!

「Basilisk HA」は、コンクリートに発生したひび割れをバクテリアの働きによって自己治癒させ、半永久的な構造物を作れるという夢のような技術だ。いったい、どのようなメカニズムなのか、伝説上の生物「バジリスク」の名を冠するバイオコンクリートの正体を追ってみよう。

この記事をシェア

従来のコンクリートが抱える問題

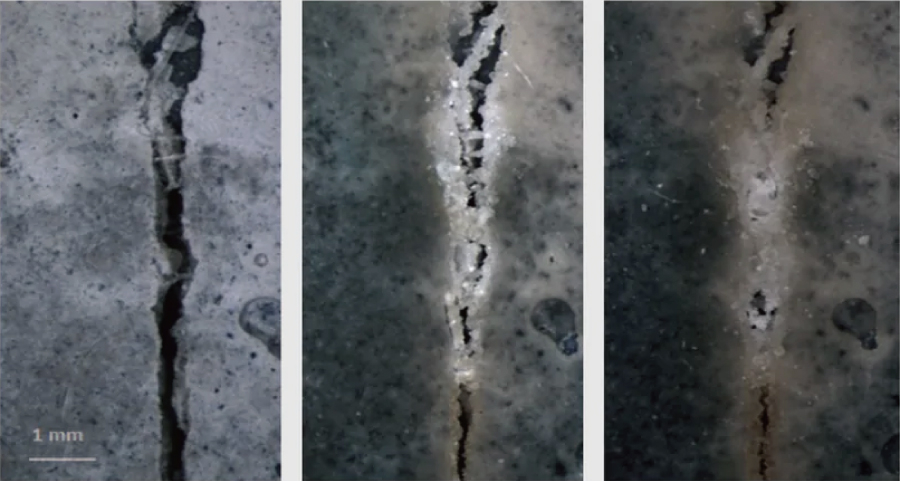

クラックが入ったコンクリートが、バクテリアによって自己治癒している様子。1mm以下の亀裂は最短、約2週間で隙間が埋まる。

コンクリートは、その高い耐久性と大量生産に向いた性質から、現代の建築物やインフラ設備には欠かせぬ土木建築用材だ。だが、通常のコンクリートは60~65年の周期でメンテナンスが必要になるほど劣化するため、近年では経年変化による道路や建物などの損壊リスクが高まっている。そして、すべて再建・新設するだけの予算も人手も足りておらず、早期発見のための調査や、事後の補修工事に追われているのが現状だ。

また、ただ新設するだけでは、また短い周期で補修・解体・再建などの作業工程が生じてしまうだけで、この先さらに厳しくなる維持管理や、脱炭素などの環境への配慮にも繋がらない。コンクリート建造物はこれまでと同じやり方では、未来の負担を増やしてしまう事態に直面している。

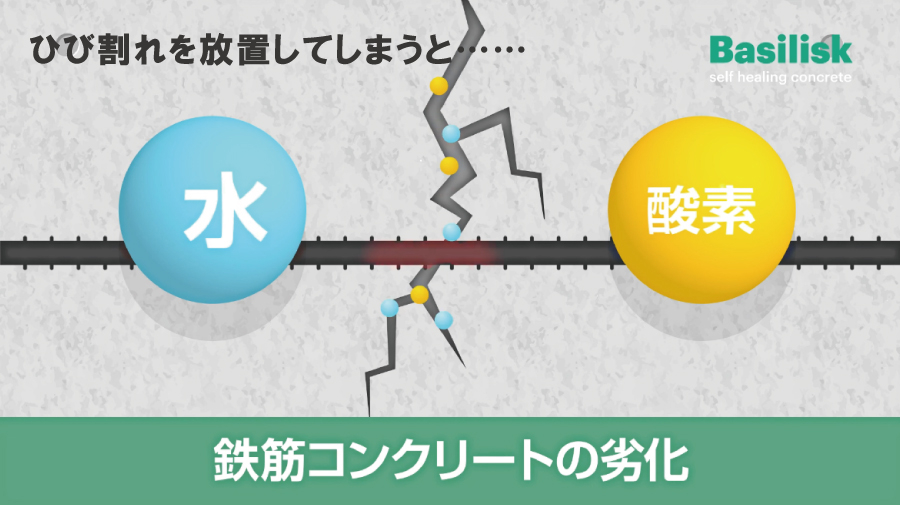

もちろん、劣化したコンクリートをそのまま放置するわけにはいかない。例えば、クラック(ひび割れ)を放置した場合、そこから酸素や水が浸入し、鉄筋を錆つかせてしまう。錆ついた鉄筋は膨張し、さらに亀裂が走り、やがて鉄筋の断裂による建造物の崩壊につながる可能性がある。解体コストが捻出できなければ、老朽化した建造物は倒壊リスクを抱えたまま、地域の景観や印象も損ねてしまう。

それでも、いまある建造物については慎重に維持・補修・解体の選択を続けるしかない。問題は、これからの新設や再建時にどう対策していくかである。

あらゆる問題に立ち向かう、革新的コンクリート

ここで、バイオコンクリートのBasilisk HAが登場する。

Basilisk HA(バジリスク ヒーリングエージェント)とは、北海道の苫小牧市にある會澤(あいざわ)高圧コンクリートと、オランダのデルフト工科大学とが共同開発した技術で、生コンクリート製造時に、バクテリアと養分の元を混ぜることで、ひび割れがコンクリートに生じても、それを自動的に治癒してしまうという最先端のバイオテクノロジーである。

この、Basilisk HAコンクリートには以下のような特長がある。

|

・補修時に人の手を介さず、水と酸素で自己治癒する。 |

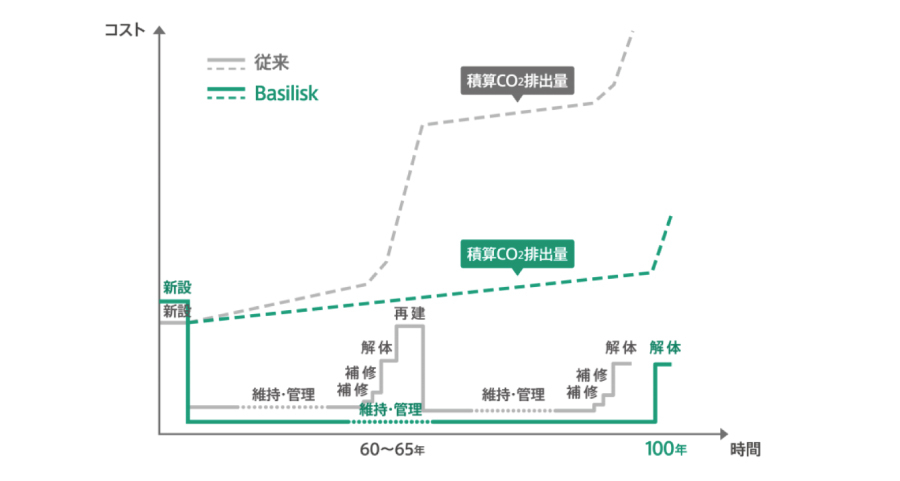

バジリスクと従来のコンクリートとの、時間経過における維持コストとCO2排出量の対比図。

メンテンスフリーのバジリスクなら、新設後は100年近くも管理コストが発生しにくくなる。また、コンクリートが長寿命化することで、セメント製造時や補修、解体時に発生する二酸化炭素の排出量も大幅に削減できることから、コンクリート産業全体の脱炭素化に大きく貢献できる。

そして、幅広い用途に用いられるバジリスクが特に威力を発揮するのが、従来のコンクリートでは修復が困難な、貯水タンクや水利構造物などの常に水にさらされている建造物だ。

コンクリートは生コンクリートが硬化する際にひび割れが発生することがあるが、乾燥後のひび割れについて予測することは困難だ。貯水するような建造物の場合、後から漏れが発生してしまうと、補修には大掛かりな作業を要してしまう。今でもひび割れには樹脂を注入して補修する工法が主流だが、当然、水中で乾燥させることは不可能。水が入った状態でも自己治癒するバジリスクは、このように後から修復が困難な建造物でこそ、本領を発揮する。

バジリスクの導入事例として、大和ハウス工業の日本最大級の陸上養殖施設の水槽や、北海道ガスの基地ガス配管基礎に、札幌市水道局の池状構造物などの大規模施設で採用されていることからも、バジリスクへの期待を窺い知ることができる。

次のページでは

自己治癒のメカニズムを紹介!

自己治癒のメカニズムを解説

イラストデザイン=宮腰 美希

■アルカリ耐性を持つバクテリア

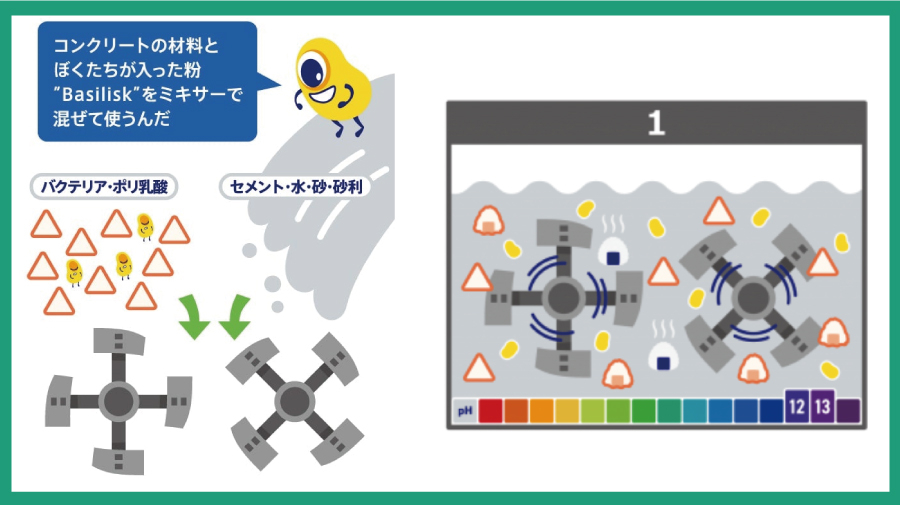

多くの微生物にとって、pH値は7~8(中性・弱アルカリ性)が最適値で、その数値を超える環境では増殖が難しくなるが、特殊培養によってコーティングされたバジリスクは、pH12~13(強アルカリ性)という環境でも生存できる。

1.Basiliskを生コンクリートと混ぜる

ポリ乳酸は生コンクリートと一緒に撹拌される際、水やアルカリ成分により少しずつ分解され、バクテリアの栄養となる「乳酸カルシウム」に変化。

2.硬化後のコンクリートにひび割れが発生

コンクリートは経年劣化や衝撃などにより、コンクリートにひび割れが発生すると、亀裂から酸素や雨水が浸入する。

3.バクテリアが目覚めるきっかけ

水と酸素が亀裂から侵入することでコンクリートのpH値が8~10に低下すると、バクテリアが活発化。

4.ひび割れの表面でバクテリアが増殖

バクテリアは乳酸カルシウムを食べながら、次々と分裂して増殖していく。ひび割れ位置から遠く、pH値が12~13のコンクリート内にいるバクテリアは、眠ったままの状態。

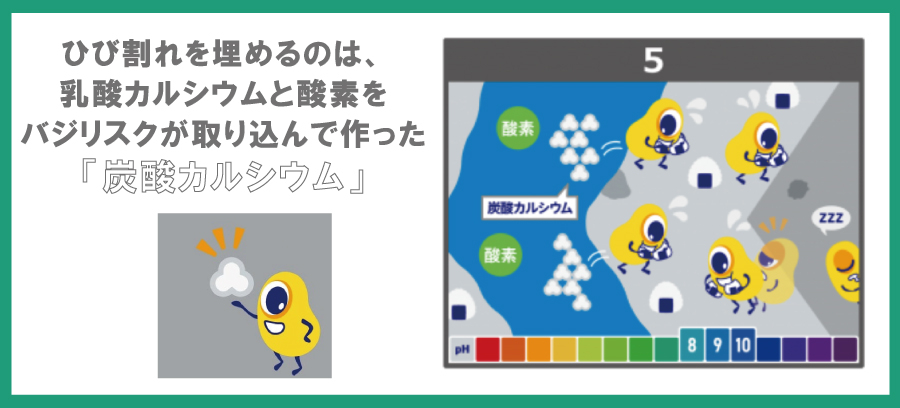

5.バクテリアの代謝活動による治癒

乳酸カルシウムと酸素を摂取したバクテリアは、炭酸カルシウムと炭酸ガス(二酸化炭素)を同時に排出。排出した炭酸ガスと、コンクリートから溶け出した水酸化カルシウムがくっつくことで、こちらも炭酸カルシウムとなり、つぎつぎと隙間を埋めていく。

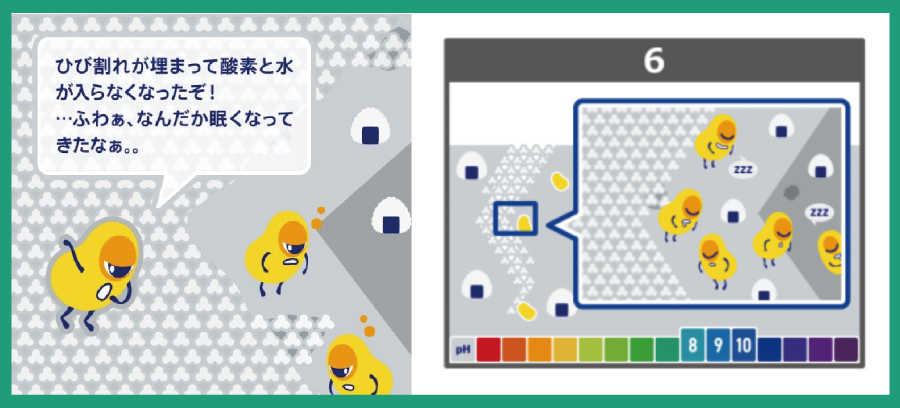

6.再び眠り、次に備えるバクテリア

隙間が完全に埋まると酸素と水が遮断されるため、バクテリアは再び休眠状態に。眠りについたバクテリアは約200年間も生存し続ける。

まとめ

日本国内でのアスファルト舗装路や鉄筋コンクリート建造物は、およそ1900年ころから普及が始まり、高速自動車道は1963年から開通している。冒頭で触れた通り、従来のコンクリートの寿命が60~65年とすると、2022年の現在がどういう時期にあたるのか、多くの人が認識しておくべきだろう。メンテナンスフリーを実現したバイオコンクリートがこの時代に誕生したのは、おそらく必然だ。

このBasilisk HAは、コンクリート建設における脱炭素化の切り札として、今年の7月に国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS(ネティス)」に登録されている。NETISとは、国土交通省が新技術の促進のために、インターネット上で一般公開しているデータベースで、国や地方自治体が公共工事全般で利用することが可能なシステムだ。

石化を象徴する恐ろしいトカゲの怪物「バジリスク」の名が、日本や世界から親しみを込めて呼ばれる日は、そう遠くはなさそうだ。