鉄道と道路の両方を走行できる乗り物が世界初の商用化。「DMV」ってなんだ?

阿佐海岸鉄道(本社:徳島県海陽町)は、阿波海南駅(徳島県海陽町)と甲浦駅(かんのうらえき:高知県東洋町)を結ぶ阿佐東線において、鉄道と道路の両方を走行する「デュアル・モード・ビークル」(Dual Mode Vehicle=DMV)の、世界初となる営業運行を12月25日から開始する。このDMVとは一体どんな乗り物なのだろうか。

この記事をシェア

一般道路と鉄道路線をシームレスで走行できるDMV

阿佐東線で導入されるDMV3台。「鉄道モード」で走行するためのフロントのガイド輪を出した状態(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

DMVは、線路を走行するための車輪と道路を走行するためのタイヤの両方を備えた車両のこと。「鉄道モード」と「バスモード」の2つのモードを持つことからこの名がついた。最初に開発を始めたのは赤字路線を数多く抱えるJR北海道で、2002年から開発をスタート。一般的なマイクロバスをベースに鉄道を走れるよう車輪を加えた車両に改造し、一般道路と鉄道路線をシームレスで走行できるようにした。従来の鉄道路線を活用でき、新たに路線を作ることなく走行エリアを拡大できることから、過疎地での新たな公共交通として大きな注目を浴びた。

しかし、DMVを運行させるには、車両に合わせてホームを低くしなければならないことや、車体の軽さが鉄道信号機の作動にも不都合を発生させるなど、さまざまな課題も発覚。加えて2013年頃にJR北海道に発生した不祥事が重なり、結果としてJR北海道はこの計画から手を引かざるを得なくなった。それに伴い、各地で進行していたDMV計画も相次いで頓挫することになる。そして、この開発計画は国土交通省の活用検討会に引き継がれ、阿佐海岸鉄道でようやく運行の実現にこぎつけたというわけだ。

ではDMV計画が各地で頓挫する中で、どうして阿佐海岸鉄道はDMV導入に踏み切れたのか。それは阿佐東線の営業距離の短さにあった。その営業距離は今回の事業で新たに編入したJR牟岐線の阿波海南駅~海部駅間を含めてもわずか10kmしかなく、鉄道駅は全部で4か所しかない。そのため、DMVに合わせた駅の改修や信号機などの保安システムの改修にも少ない投資で済んだのだ。また、DMVのもうひとつの課題である定員の少なさも、平均乗車人数が数人程度でしかない阿佐東線では障壁とはならず、むしろDMV導入による話題性による観光需要に期待しての運行になったとも言える。

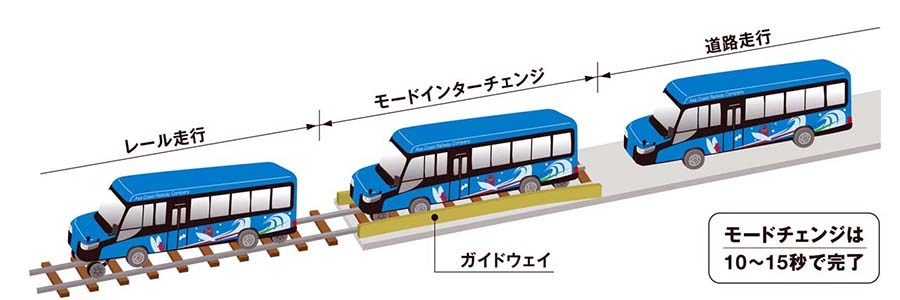

「バスモード」から「鉄道モード」に切り替わる流れを表したイラスト。ガイドウェイを通過することで可能となる(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

一般道からは「バスモード」での前輪を、ガイドウェイのレール外側に入れて所定位置に停止。ここでモードを切り替えるとガイド輪がレールの上に下りてくる(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

ガイドウェイ上で「鉄道モード」に切り替わったDMV。この時、フロントのガイド輪はレール上にあり、フロントのタイヤは浮いている(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

ガイドウェイ上で「鉄道モード」に切り替わったDMV。この時、フロントのガイド輪はレール上にあり、フロントのタイヤは浮いている(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

「バスモード」と「鉄道モード」の切り替えはわずか15秒!

DMVのベースとなっている車両はトヨタのマイクロバス「コースター」だ。ここに軌道走行用ガイド綸を取り付けることで道路と鉄道の双方を走行可能としている。「バスモード」ではタイヤで走行するが、鉄道走行時は最前部と最後部で軌道走行用ガイド綸を出して「鉄道モード」として対応する。このガイド綸によって鉄道路線を走行する時はマイクロバスの前輪が操舵に影響を及ばさないようフロントを持ち上げ、ハンドルを固定して線路上を走行できるようにした。

駆動輪は後輪の内側2本を線路上で活用し、後ろのガイド輪がこの駆動輪をレールに圧着させる役割も担う。アクセルやブレーキの運転操作は鉄道とは違いペダル操作となるが、ブレーキについては一般道路ではマイクロバスの4輪で制御し、鉄道路では前がガイド輪で、後ろが駆動輪で行う。今回の運行計画ではこのDMVが計3台導入される。

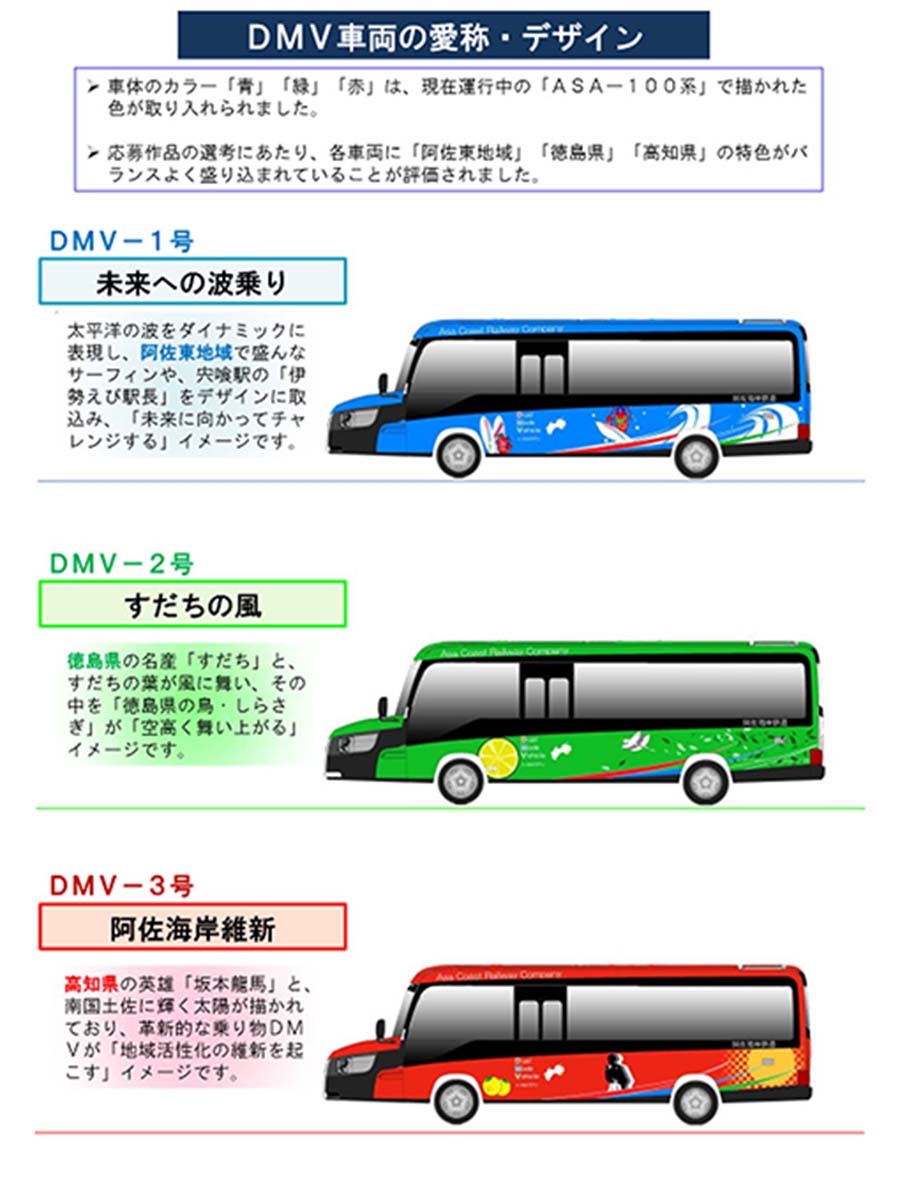

阿佐東線に導入される3台のDMVには、それぞれオリジナルのカラーリングが施された(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

阿佐東線に導入される3台のDMVには、それぞれオリジナルのカラーリングが施された(写真:阿佐海岸鉄道HPより)

モード切り替えをする「ガイドウェイ」を設置した阿佐東線・甲浦駅の図面。路線は高架であるため、スロープを使って一般道へ下りる(第7回 阿佐東線DMV導入協議会資料)

モード切り替えをする「ガイドウェイ」を設置した阿佐東線・甲浦駅の図面。路線は高架であるため、スロープを使って一般道へ下りる(第7回 阿佐東線DMV導入協議会資料)

「バスモード」と「鉄道モード」の切り替えには、鉄道と一般道がつながる場所に「モードインターチェンジ」が用意された。設置場所は阿波海南駅と甲浦駅の2か所。その時の切り替えに要する時間はわずか15秒程度しかかからず、これは乗客を載せたままでも問題なく行える。車内仕様は当然ながらマイクロバスそのまま。座席数は乗客用として18席を用意し、立ち席を入れると最大22人までが乗車できる。

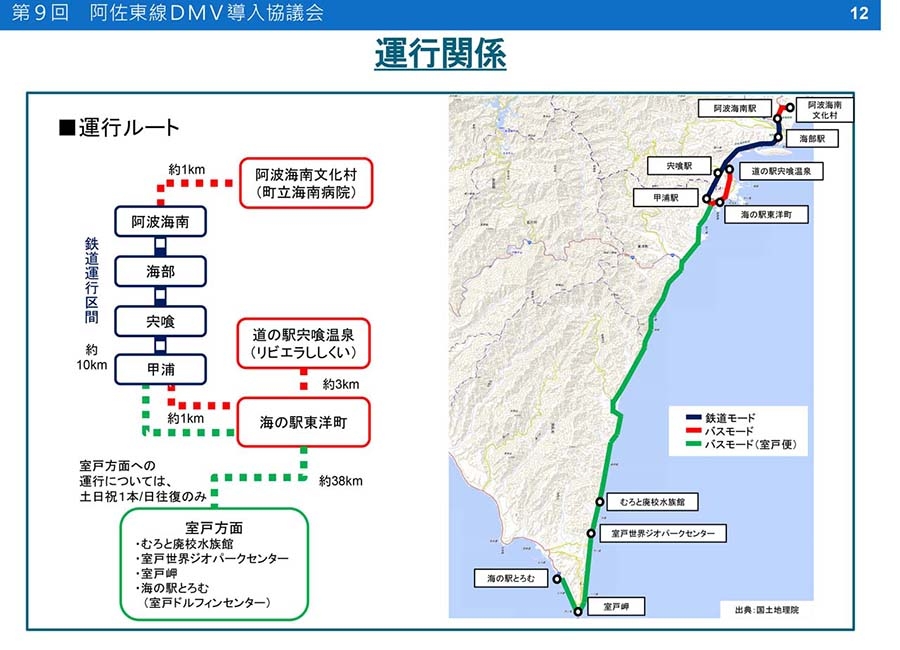

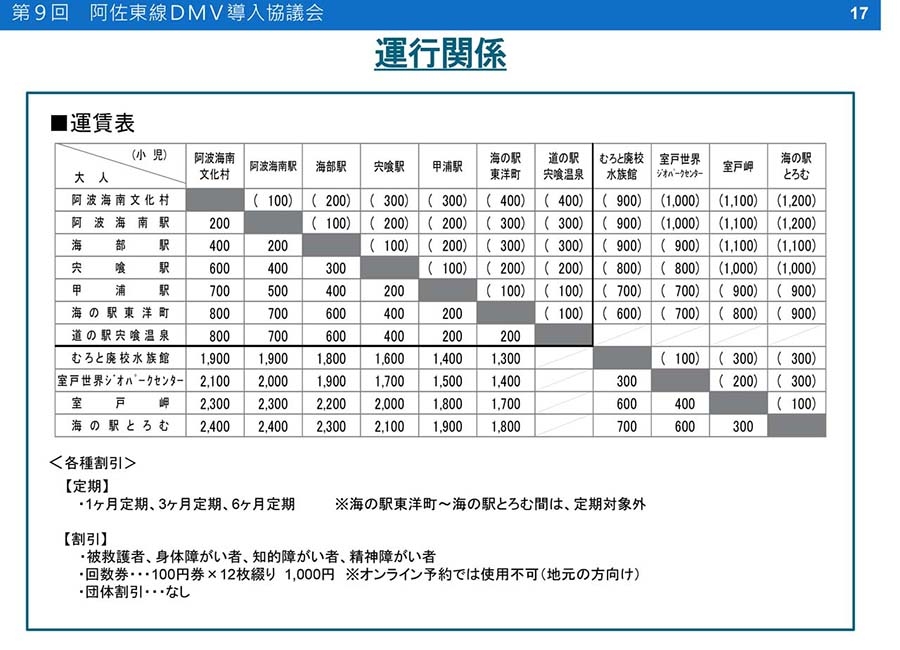

運行ルートは、バスモードで阿佐海南文化村(町立海難病院)から阿波海南駅まで一般道を1km走行し、その後で鉄道モードに切り替えて阿佐東線の路線を甲浦駅まで10kmを走行。甲浦駅からは再びバスモードで一般道を走行して「海の駅東洋町」~「道の駅宍喰温泉(リビエラししくい)」までの計4kmを走行する。平日はこれを往復13本予定する。また、土日・祝日は往復12本となるが、そのうち1本は「海の駅東洋町」から高知県室戸岬近くにある「海の駅とろむ」までの一般道約38kmをバスモードで走行することになっている。

DMVが阿佐東線を正式に走るまで残すところ1か月と少し。予約サイト「発車オーライ」にて12月2日正午より予約受付を開始することになっている。DMVが室戸岬を含む四国東海岸を巡る観光の新たな乗り物として定着していくことを期待したい。