首都高・横浜北西線⇔東名高速の連続利用料金について徹底解説

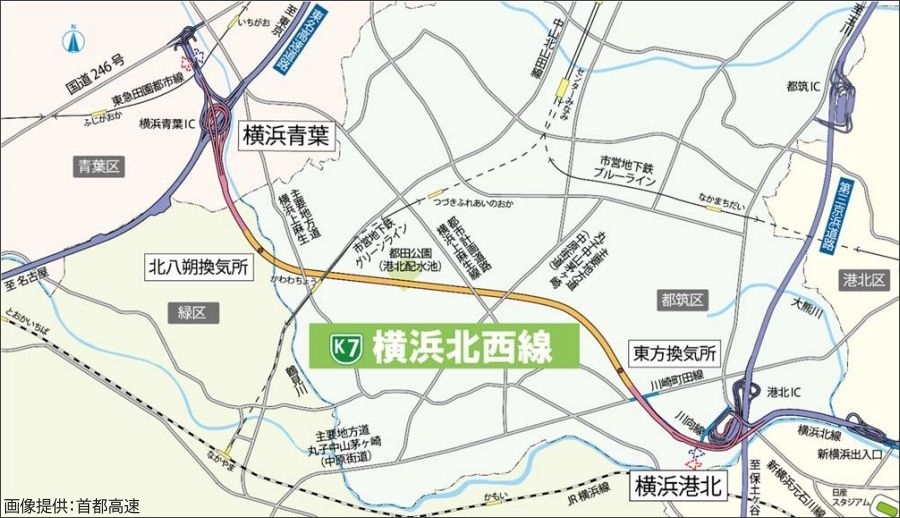

首都高・神奈川7号横浜北西線の開通が、3月22日16時に決定した。これにより、E1東名高速と首都高は2か所で接点を持つことになる。ただし、現行の首都高の料金制度だと横浜北西線経由の方が大幅に安くなるため、交通量が大きく偏ってしまう可能性が懸念されていた。そこで、どちらのルートでも同水準の料金になるよう、連続利用時に限った首都高の料金制度が正式に決定した。

この記事をシェア

画像1。首都高・神奈川7号横浜北西線の横浜青葉JCTのドローンによる空撮画像(2019年11月撮影)。左端中央から右斜め上に向かっているのが東名高速。

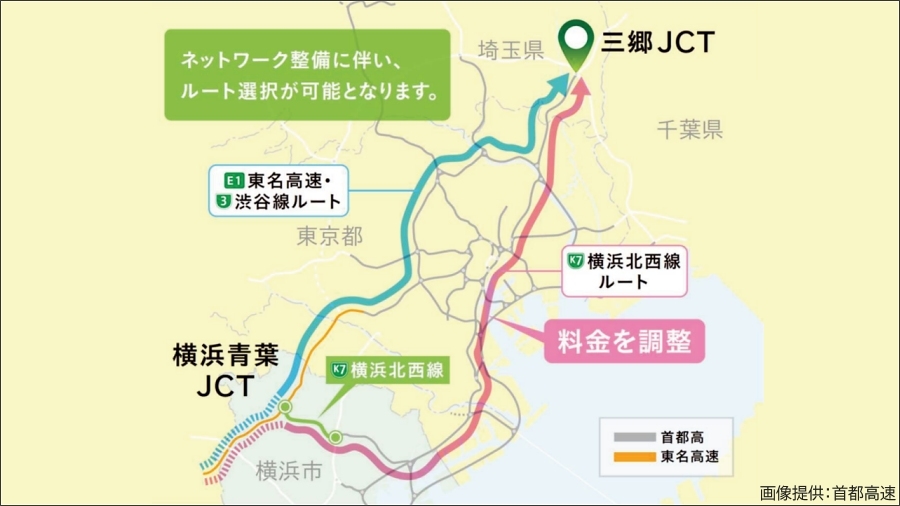

これまで首都高で東名高速と接続しているのは、3号渋谷線のみだった。3月22日からは、首都高・神奈川7号横浜北西線(K7北西線)も横浜青葉JCTで接続することになる(画像1)。K7北西線の開通は、横浜の高速道路ネットワークを大幅に強化するだけにとどまらない。横浜青葉IC・JCTから首都高を利用して東京へ向かう新たなルートとして大いに期待されているのだ(画像2)。

画像2。首都高・神奈川7号横浜北西線の開通で、東名高速と首都高は2か所で接点ができ、コース選択ができるようになる。

便利になったが故に課題も

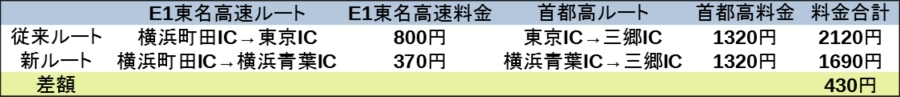

K7北西線の開通で、横浜青葉ICから東京を目ざすルートは2通りになる。しかしこのふたつのルートは、現行の首都高の料金制度に上限があるため、大きく料金に差がついてしまうことが課題とされていた。例えば、東名高速の横浜町田ICから首都高6号三郷線の三郷ICまで普通車で向かうとしよう。従来ルート(東名高速+3号渋谷線)と、新ルート(東名高速+K7北西線)ルートでは画像3のような料金差が生じる。

画像3。首都高の上限が従来通りの場合のルートによる料金の差(普通車の場合)。

このように新ルートの方が430円も安価になるため、交通量が新ルートに大きく偏ってしまうことが懸念されたのだ。K7北西線を通行するクルマのうち、東京方面へ向かう割合が極端に増えてしまうと、横浜市内の交通に影響をきたす可能性が出てくる。また、K7北西線の沿線環境が悪化する恐れなどもある。このようなマイナス要素が考えられたため、料金制度を改めることでその解決が図られた次第だ。

K7北西線⇔東名高速の連続利用に限り、首都高のETC料金に新たな上限が設定されることに

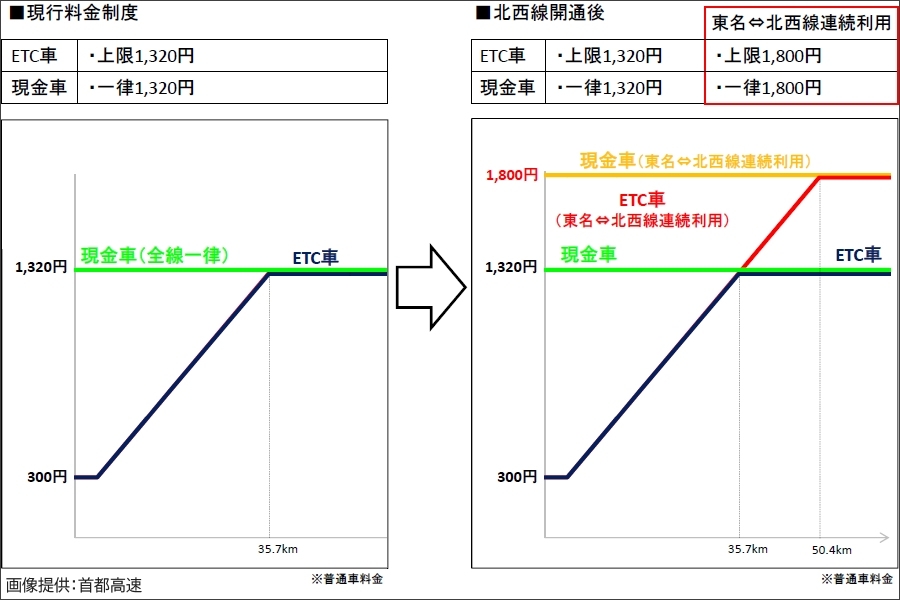

交通量の偏りを防ぐため、K7北西線⇔東名高速の連続利用に限り、ETC料金に新たな上限が設定されることとなった。首都高の料金制度は35.7kmで通常は頭打ちとなるが、連続利用をした場合に限って50.4kmまで上限が上がることになる。普通車を例に取ると、これまでの上限料金は1320円だったが、連続利用すると1800円となる(画像4・右のグラフ)。ただし首都高のみの利用なら、例えば横浜青葉IC⇔三郷IC(64.3km)のように35.7km以上だったとしても、これまで通りの上限料金である(画像4・左のグラフ)。

画像4。右が、K7北西線開通後の、K7北西線⇔東名高速の連続利用時の料金制度。上限が50.4kmとなり、普通車の場合は頭打ちになるのが1800円となる。

画像5が、車種区分ごとのK7北西線⇔東名高速の連続利用料金だ。これにより、従来ルートと新ルートどちらを通っても料金差がほぼなくなり、同水準となる。

画像5。車種区分別の連続利用料金一覧。左から連続利用時の料金、連続利用しない通常のETC料金、連続利用時の上限から通常料金の上限を引いた差額。

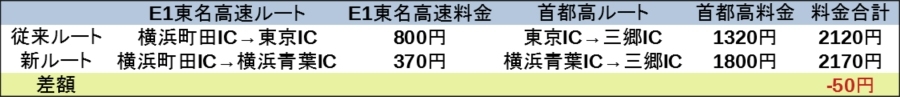

この新しい上限料金を加味した、東名高速・横浜町田IC→6号三郷線・三郷ICまでを例に、普通車で走行した場合の料金比較が画像6だ。首都高と東名高速(NEXCO中日本)で料金体系が異なるため、完全な同額とはならないが、従来ルートの方が50円安くなり、新ルートに大きく偏ってしまいかねない要因は取り除かれたのである。

画像6。首都高の上限が上げられた新しい料金制度でのルートによる料金の差(普通車の場合)。

ちなみに、横浜青葉JCTから連続利用で東京方面へ向かう場合、従来の上限料金を超える(35.7kmを超える)ICは以下の通りだ。これらのICから先は、横浜青葉ICからの距離が35.7km以上となり、従来の上限から超えていく(0.1kmごとに10円アップ)。ちなみにB湾岸線の空港中央ICまでは従来の上限料金内となる。

●神奈川1号横羽線(K1横羽線)→1号羽田線:芝浦ICから先

●B湾岸線:大井南ICから先

注意したいのは、東名高速→K7北西線だけが連続利用の対象となるのではなく、首都高で初乗りしてK7北西線→東名高速でも連続利用料金が適用される点だ。よって既述した2か所のICよりも遠方のICで首都高に乗り、K7北西線を利用して東名高速を連続利用した場合は、連続利用料金が適用される。

その一方で、35.7km以上でも連続利用対象外となる特例もある。B湾岸線のE16横浜横須賀道路との接続部(並木IC)と、終点の幸浦ICは本来35.7km以上になるが、横浜市内であることから連続利用料金は適用されない。

現金利用の場合の料金と支払時の注意点

また現金払いの場合、K7北西線⇔東名高速を連続利用する際の料金は画像7の通りとなる。ETCの連続利用料金の上限額と等しい。

画像7。現金払いで連続利用する際の首都高の車種区分別料金一覧。左からK7北西線⇔東名高速を連続利用した際の料金、連続利用しない通常の料金、そしてその差額。

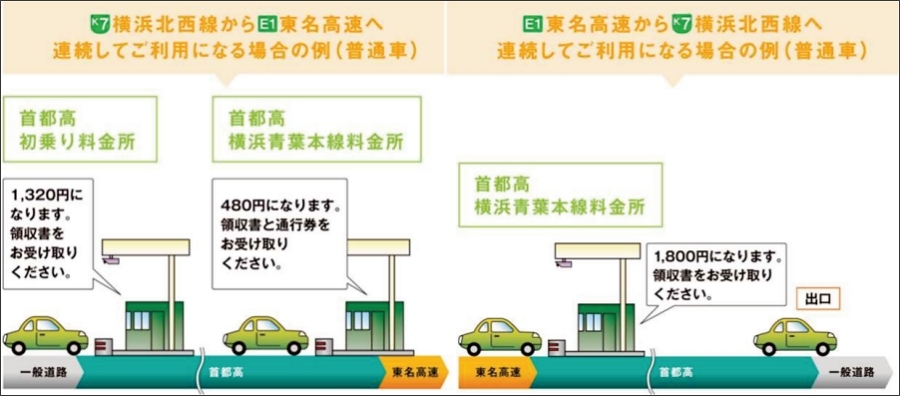

料金を払うタイミングは上下線で異なる。東名高速→K7北西線(上り)の連続利用の場合は、両高速が接続する横浜青葉本線料金所で東名高速の料金と首都高の連続利用料金を支払う(画像8・右)。

K7北西線(下り)→東名高速の連続利用の場合は2回に分けて払う。まず首都高に初乗りした際の料金所で通常料金を支払い、横浜青葉本線料金所で差額分を追加で払うのだ(画像8・左)。普通車での例を挙げると、まず初乗り時に1320円支払い、横浜青葉本線料金所で480円の追加料金を支払うことになる。ただし、首都高・神奈川7号横浜北線(下り)(K7北線)の岸谷生麦IC入口および新横浜IC入口、K7北西線(下り)の横浜港北IC入口から乗った場合は、横浜青葉本線料金所で利用入口証明書を提示すれば、連続利用料金の適用外となる。

画像8。現金払いの場合、K7北西線の上りか下りかで料金の払い方が異なる(左が下りで、右が上り)。

→ 次ページ:

K7北西線⇔東名高速の連続利用のポイント

K7北西線⇔東名高速の連続利用を回避するには?

K7北西線の開通は便利になるとはいえ、連続利用時の料金調整は従来ルートにそろえる形で首都高側が上方修正する形となった。経済的な負担が軽減される道路ができたのではなく、東名高速や3号渋谷線、周辺の一般国道の容量負荷を解消するものであると捉える必要があるだろう。

ただし、この連続利用時の料金調整を逃れる方法がないわけでもない。ここからはその方法を検証しよう。連続利用を避けるためには、ふたつの方法が考えられる。ひとつは、いったん高速道路を降りる作戦。もうひとつは、横浜青葉ICを起点に、高速道路の1区間だけ(隣のICまで)一般道を走る作戦だ。

横浜青葉ICで一度降りたときは20分以上の時間が必要

まずは、いったん高速道路を降りる作戦を検証しよう。横浜青葉IC(画像9)で一度高速を降りる作戦の注意すべき点はひとつ。一度降りてもK7北西線⇔東名高速を20分以内に続けて利用してしまうと連続利用と見なされてしまう点だ。「節約術」どころか単に時間と燃料を無駄にするだけなので注意したい。

また現金払いであったとしても(ETCを装備していなくても)、20分以内かどうかが確認できる体制が準備されており、不正利用を防ぐという。よって、ETCであれ現金払いであれ、横浜青葉IC近辺のファミレスなどで食事をするなどして、きっちり20分以上の時間を取ってから乗り継ぐのが正解だ(つまり、休憩を取るのなら横浜青葉ICということになる)。

なお20分以上の時間調整をする際は、決して違法駐車をしないこと。交通の妨げになり、渋滞を引き起こしたり交通事故の原因になったりしかねないからだ。また、ファミレスなどの無料駐車場に止めて待つだけで、食事をしないといったマナー違反もしないこと。

画像9。横浜青葉ICのドローンによる空撮画像。2019年11月の撮影。真っ白な連絡路がK7北西線。同高速用のICは工事の真っ最中。

ちなみに20分までとしたのは、横浜青葉IC・JCT周辺地域の住民や事業者などが、連続利用ではなく個別の目的でどちらの高速も利用するケースなどが考えられるからだという。あまり長い時間を設定してしまうと利便性が悪くなるため、それを避けたそうだ。

高速道路で20分あるとどれだけ進める?

20分の時間調整とはいうものの、高速道路ならその20分でという時間があれば、どれだけ進むことができるかも見ておこう。実は、渋滞時ならともかく、スムーズに流れているときの高速道路は思った以上に進むことが可能だ。

横浜市内の高速道路の昼間12時間の平均旅行速度(※2)は、2015年度に国土交通省が発表した道路交通センサスによれば、高速自動車国道(東名高速)が時速80.1kmで、都市高速(首都高など)が時速65.8km。20分でそれぞれ約26.7km、約21.9km進める計算だ。混雑時(7、8、17、18時台)であっても、東名高速が時速76.0km、都市高速が時速46.4kmとなる。20分だと約25.3kmおよび約15.5km進める計算だ。

※2 旅行速度:出発地から到着地までの移動距離を、渋滞などによる停車時間も含めた全所要時間で割ったもののこと。

東名高速に当てはめた場合、東京方面(上り)に向かうと、横浜青葉IC・JCTからだとその半分の13km強で3号渋谷線と接続する東京ICに到着する。逆方向(下り)の静岡・名古屋方面に向かう場合は、厚木ICよりもさらに先まで行くことが可能だ。

画像10。K7号北西線のルート概要。東名高速および厚木街道(国道246号)とE83第三京浜およびK7北線を結ぶ高速道路だ。

一方のK7北西線に21.9kmを当てはめると、同高速は延長が7.1kmしかないため(画像10)、横浜港北JCTで接続するK7北線に入ることになる。しかもそのK7北線も延長が8.2kmなので、K1横羽線、首都高・神奈川5号大黒線(K5大黒線)と接続する生麦JCTを超えてその先に進めることになる(画像11)。

画像11。K7号北線のルート概要。内陸側ではK7北西線と直通し、第三京浜とも接続。そして港湾部ではK1横羽線とK5大黒線と接続する。

このように20分でも、高速道路では思った以上に移動することが可能だ。高速料金の節約のため、一度降りて20分以上の時間調整をすることは交通費の節約にはなるが、同時に連続利用で先に進めば、これだけ進める可能性があるということも頭に入れておきたい。

1区間だけ高速道路ではなく一般道を走る作戦

続いては、横浜青葉ICを起点に高速道路の1区間だけ一般道で走ることで、連続利用を回避するという作戦だ。ルートとしては、2通りある。ひとつは東名高速の横浜町田IC~横浜青葉IC間を一般道で走るというもの。東名高速・横浜町田IC以西とK7北西線・横浜青葉ICから先の首都高は高速道路を利用するが、連続利用とはならない。この区間は厚木街道(国道246号)が並走しているので比較的走りやすい点もポイントだ(画像12)。

画像12。東名高速・横浜町田IC~K7北西線・横浜青葉IC間は、厚木街道(国道246号)が並走。しかし、平日の日中は渋滞に巻き込まれる可能性も。

ただし、横浜町田ICと厚木街道の間は通る道路を選ぶ必要がある。というのも、横浜町田ICは東京環状道路(国道16号)と接しているが、この東京環状道路が平日の日中は交通量が多くて渋滞の発生しやすい幹線道路だからだ。平日の日中は、東京環状道路以外の道路を利用するのがいいだろう(画像12では東京環状道路を選んである)。

ちなみに東名高速をそのまま走った場合、通常なら横浜町田IC~横浜青葉IC間は5分前後だが、一般道を通ると交通の流れがスムーズでも15分強を要する。さらに平日の日中は東京環状道路を回避したとしても、厚木街道などでどうしても混雑する区間が出てくるため、20分はかかってしまうようだ。交通量の少ない夜間や休日などでの利用に向いた作戦といえるだろう。

K7北西線と並走する一般道は片側1車線の区間が多い

そしてもうひとつの1区間だけ一般道を走る作戦は、せっかく開通するK7北西線ではあるが、それを利用しないという方法だ。東名高速・横浜青葉IC以西と、横浜港北ICから首都高(K7北線)を利用するのである(K7北西線のICは内陸側の横浜青葉ICと港湾部側の横浜港北ICのふたつしかない)。

ただし、これは横浜町田IC~横浜青葉ICと違ってあまりお薦めできない。というのも、横浜町田IC~横浜青葉IC間とは異なり、横浜青葉IC~横浜港北IC間をつなぐ横浜上麻生道路(県道12号)などの一般道は生活道路のために片側1車線の区間も長く、信号も多い(※3)。しかも交通量も多いため、渋滞が発生しやすいルートなのだ(画像13)。

※3 信号の数:横浜町田IC~横浜青葉IC間を厚木街道と東京環状線で通行した場合、約10kmの行程で12か所に信号が設置されているのに対し、横浜青葉IC~横浜港北IC間の県道12号・横浜上麻生道路などは約7kmの行程で2倍近い23か所に信号がある。

K7北西線は延長7.1kmであり、2015年度道路交通センサスによる横浜市の都市高速の平均旅行速度である時速46.4kmを当てはめれば通過にかかる時間は10分ほど。設計速度の時速60kmで走れれば、7分強だ。一方、県道12号・横浜上麻生道路などは渋滞の状況にもよるが日中は20分ほどかかる模様。K7北西線を利用するのに比べ、時間的損失が大きい。よって、K7北西線を利用しない作戦はあまり有効とはいえないだろう。

画像13。横浜市内の高速道路網。K7北西線と並走する一般道は生活道路のため、あまり交通容量は大きくない。右下は保土ヶ谷バイパスの渋滞の様子。

今回挙げた中では、横浜青葉ICで一度降りてどこかで食事などをしつつ20分の時間調整をするという作戦が、連続利用を回避する最も理に理に適っているのではないだろうか。その一方で、20分といえども高速道路ではかなりの距離を進めることも理解してもらえたことと思う。その時々の状況に合わせ、交通費節約のために一度降りて時間調整をするか、連続利用で少しでも早く帰るのかを選択するのがいいのではないだろうか。

今回、東名高速との連続利用時の新しい料金制度が正式決定し、いよいよ開通を待つのみとなった首都高・神奈川7号横浜北西線。今後は開通を記念した一般向けイベントが用意されており、2月29日(土)は開通前のK7北西線を含む約16kmのファンランイベントが開催される(ランナーの募集はすでに締め切り)。

そして3月8日(日)には、募集人数1万人程度の一般公開イベントが予定されている。横浜青葉IC・JCTに近い北八朔換気所付近から地下のK7北西線に降りてトンネル内を歩くことが可能だ。そのほか、パネル展示、トンネル防災施設の体験、はたらくクルマの展示、防災・技術の展示なども行われる。詳細は決まり次第、K7北西線公式サイトで掲載されることとなっているので要チェックだ。