尾道~広島を直結する「福山本郷道路」はどこまでできた? 未開通区間「三原~本郷」の進捗と全線開通の見込み【いま気になる道路計画】

尾道~広島をつなぐ「福山本郷道路」は、山陽自動車道や国道2号と並ぶ広島県の重要幹線道路として整備が進められています。一部区間はすでに開通しているものの、「三原~本郷」には未開通区間が残されています。全線開通はいつになるのでしょうか。

この記事をシェア

福山本郷道路はどこまで完成した?

福山本郷道路の概要。

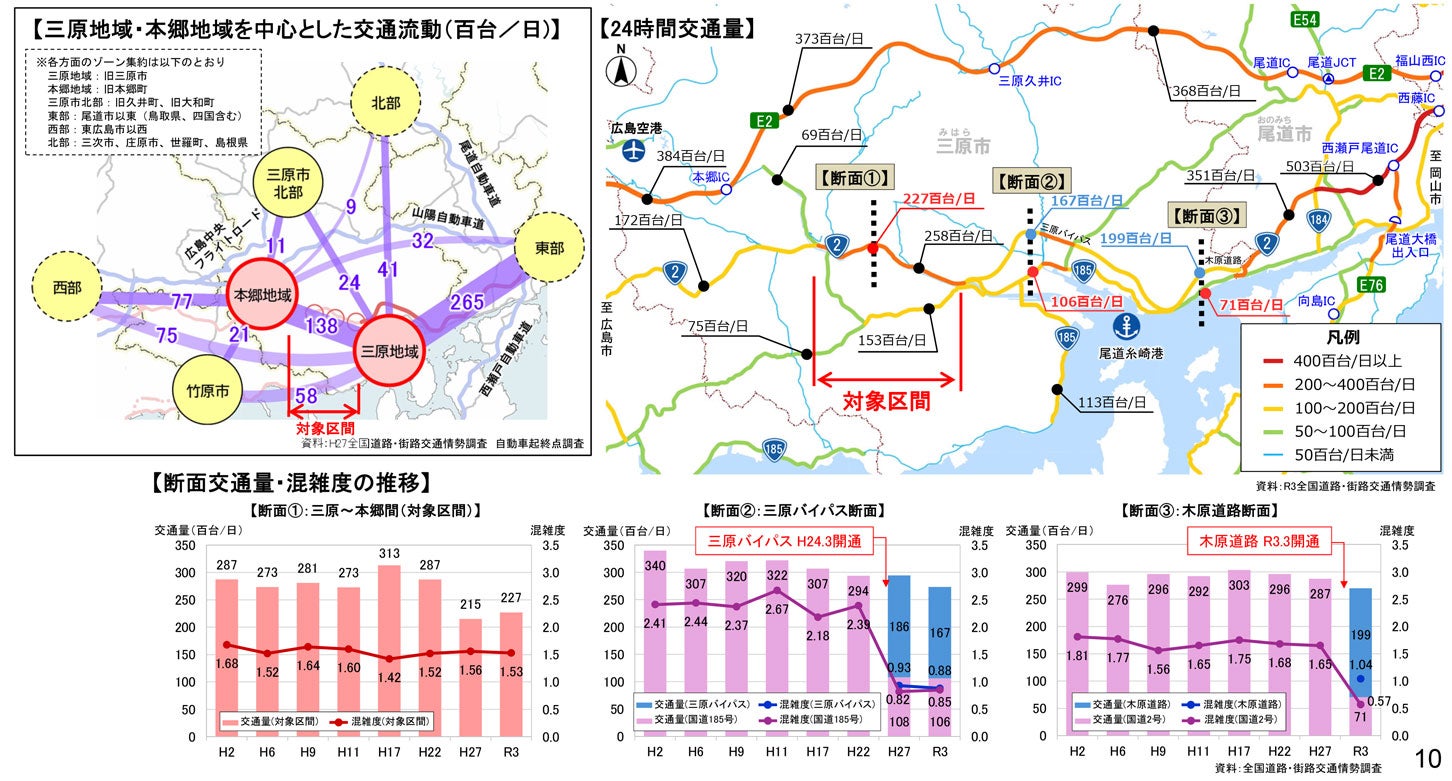

「福山本郷道路」は、広島県東部の尾道市から三原市(本郷地域)にかけて整備が進められている延長約30kmの高規格道路です。そのうち、西瀬戸尾道IC~新倉町ランプまでの延長約21kmの区間は、「尾道バイパス」「木原道路」「三原バイパス」として開通済み。残る「三原~本郷」約9kmが未開通となっており、整備計画が進められています。

福山本郷道路は、国道2号のバイパス機能を担い、慢性的な交通混雑を解消するとともに、山陽自動車道の代替路や災害時の迂回路としての役割が期待されています。

広島県の沿岸部を東西に走る国道2号は、物流や通勤の重要な動脈である一方、交通量が非常に多く、渋滞や交通事故が長年の課題です。実際、三原バイパスおよび木原道路の開通後、両区間ならびに国道2号、185号の混雑度(※)は1.0を下回りました。しかし、未開通部の三原~本郷では、依然として混雑度1.5前後で推移しているため、ボトルネックとなっています。

また、広島県東部には広島空港や尾道糸崎港、産業団地や工場が集積しており、国道2号および山陽道は物流の大動脈として重要な路線です。福山本郷道路が全線開通すれば、交通流が3路線に分散し、混雑の解消、所要時間短縮、定時性向上につながる見込みです。

さらに、広島県は地形的に災害リスクが高い地域が多く、広域避難や救援物資の輸送ルートの多重性確保も喫緊の課題とされています。洪水や積雪などが発生した際にも、代替路や迂回路が確保されることは、地域の安全・安心にとっても大きなメリットになるのです。

※混雑度:道路の混雑状況を表す指標で、交通容量(道路を円滑に通過できる交通量の最大値)に対する、実際の交通量の割合。1.0~1.25 ⇒1~2時間程度の混雑が発生。1.25以上⇒ピーク時間を中心に混雑時間帯が増加。

今後の見通しと地域への期待

開通区間では、混雑度が1.0を下回っている。

福山本郷道路(三原~本郷)の整備はどれくらい進んでいるのでしょうか。

国土交通省中国地方整備局の資料によると、現在は「概略ルート」および「構造」の検討段階にあります。つまり、具体的な工事はまだ始まっておらず、ルート選定や計画策定を中心に進めている状況です。

工事着手までには、さらに「環境影響評価」「用地取得」「地域住民への事業説明」など、時間を要するプロセスが控えています。そのため、いつ工事に着手するか、そして全線開通がいつになるのかは明確には示されていません。

直近では、2025年3月に三原市内の4会場において、地域住民に対して、写真やイラスト等を展示して検討内容を説明する「オープンハウス」が実施。同時に地域の交通課題や求める道路の役割・機能を聞く、第1回アンケート調査も実施されました。

今後は、その結果を踏まえながら、地域住民のニーズや懸念点を計画検討に反映し、複数のルート帯案を検討していく見込みです。

福山本郷道路の全線開通は、交通利便性の向上だけでなく、地域経済や暮らしにも大きなメリットをもたらすと期待されています。現時点では、全線開通時期は未定ですが、引き続き進捗に注目していきたいです。

記事の画像ギャラリーを見る