茨城~福島県に「第3の東北道」が誕生? 延長約120kmの「つくば・八溝縦貫・白河道路」計画はどこまで進んでいる?【いま気になる道路計画】

首都圏から福島までつながる新たな高規格道路「つくば・八溝縦貫・白河道路」が計画中だ。第3の東北自動車道ともいえる延長約120kmもの道路は、どこにできて、計画はどこまで進んでいるのだろうか。

この記事をシェア

茨城・栃木・福島にまたがる「幹線道路空白地帯」

「つくば・八溝縦貫・白河道路」の概要

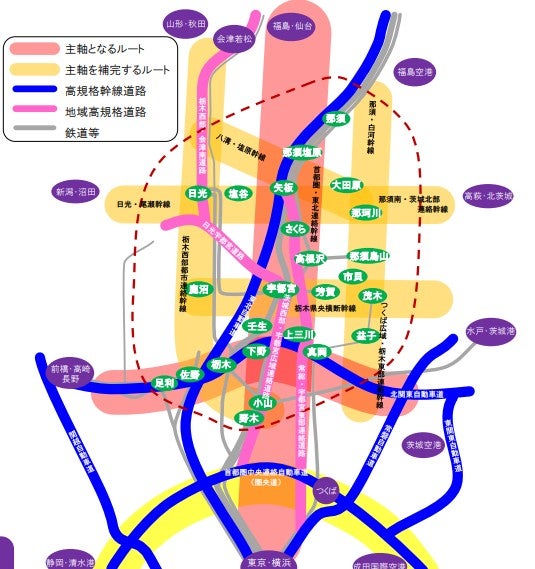

新たな高規格道路「つくば・八溝(やみぞ)縦貫・白河道路(仮称)」は、常磐自動車道の茨城県土浦市・つくば市付近から北へ分岐して、国道4号の東側およそ20~30kmを並行して、最終的に福島県白河市で東北道へ接続するというもの。総延長は約120kmにのぼり、北関東方面への南北軸となる路線だ。

具体的に見ると、茨城県のつくば市から旧八郷町(やさとまち)を経て、栃木県茂木町を通過。そこから栃木県の那珂川(なかがわ)沿いに那須烏山市、那珂川町、旧黒羽町、伊王野、芦野を経て、福島県の白河市へ至る。

「八溝縦貫」という名称は、筑波山から断続的に北へ伸びる「八溝山地」の西側に沿った南北軸であることに由来する。山地東側ではJR水郡線が水戸駅と郡山駅をつないでいる。代表的な「八溝山」は標高約1022mで、茨城県民にとっては筑波山と並ぶ象徴的な山だ。

那須烏山市から北側は、国道294号を高規格化する位置づけになっている。しかし、土浦から那須烏山市までは、国道すら無いルートへ新たに高規格道路を通す計画だ。

「つくば・八溝縦貫・白河道路」の概要

「つくば・八溝縦貫・白河道路」の計画されているエリアは、鉄道もなく、高速道路のいずれを利用するにも数十kmの移動を強いられる「道路空白地帯」だ。かつて繁栄したものの、市町村合併によって市街地の存在そのものが地図で分かりにくくなったエリアも多い。

茂木や那須烏山は、いずれも「真岡鐡道」「JR烏山線」が西側からつないでいる。しかし、黒羽地区・那珂川町は1968年の「東野鉄道」廃止以降、公共交通はバスのみで、自動車移動にしても長距離にわたり生活道路を走行するしかない状況だ。

そもそも東北道は、栃木県内で群馬県側(西側)にカーブするルートとなっており、茨城県北東部からの東北道へのアクセスはかなり不便だ。もし東北道に乗りたい場合、常磐道と磐越自動車道を経由するか、北関東自動車道を経由して宇都宮方面まで行く必要がある。

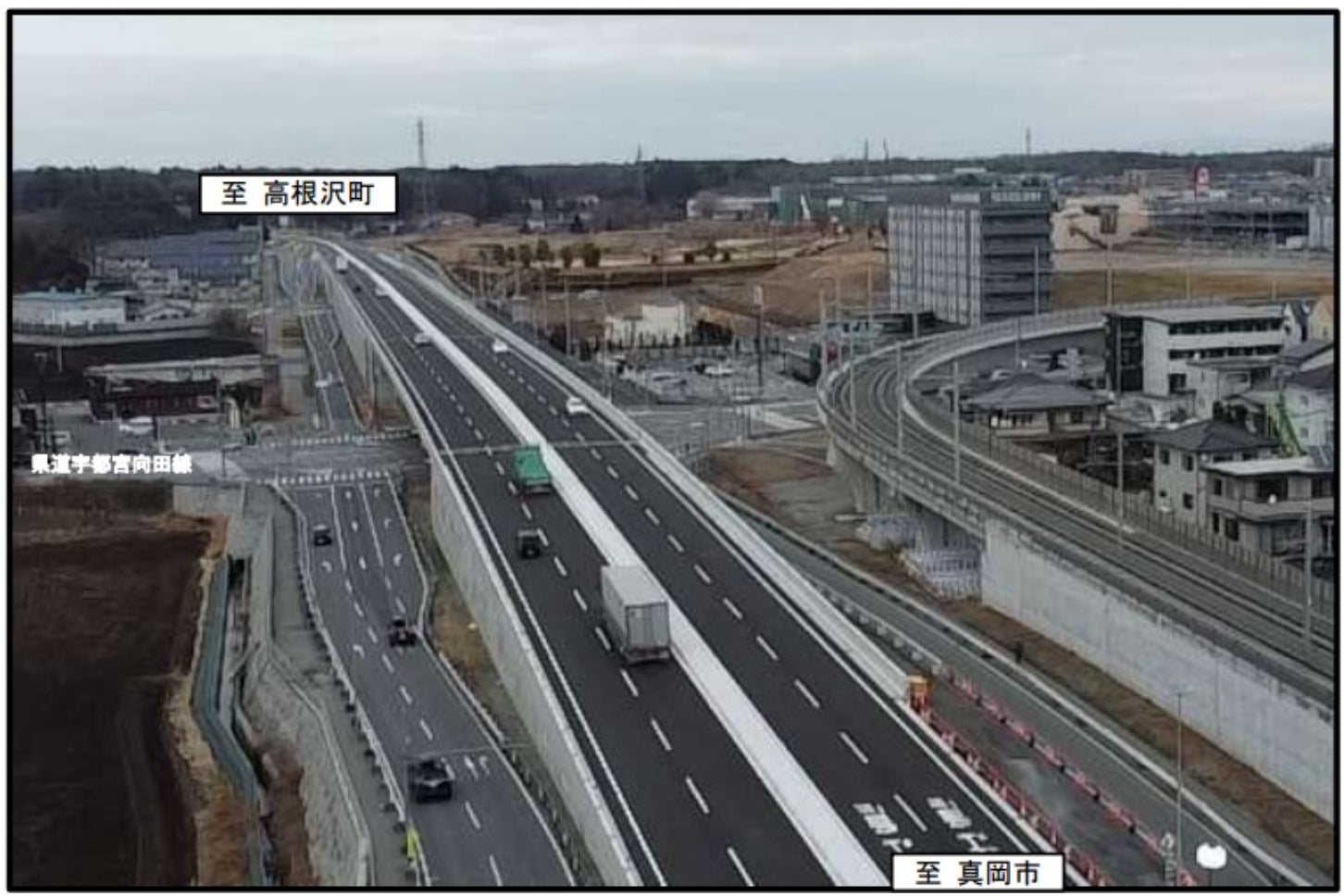

そんな「道路空白地帯」を解消する「新たな南北軸」として近年整備されてきたのが、茨城県守谷市と栃木県宇都宮市方面をつなぐ国道294号の高規格化計画「常総・宇都宮東部連絡道路」だ。すでに大部分で4車線が完成しており、主要交差点を立体交差することで信号待ちも解消されつつある。

しかし、その「常総・宇都宮東部連絡道路」をもってしても、依然として道路空白地帯がつづくエリアを補完する新たな道路構想こそ、今回の「つくば・八溝縦貫・白河道路」なのだ。

全長約120kmの壮大な構想、実現への道のりは

「つくば・八溝縦貫・白河道路」の概要

つくば・八溝縦貫・白河道路の構想は、2021年に国が策定した「新広域道路交通計画」に「構想路線」としてリストアップされ、今後具体化をめざす候補となっている。

「具体化」をもう少し詳細に見ると、まず「計画段階評価」で概略ルート・構造を決定し、それを基に都市計画決定・環境アセスメントの手続きを完了させ、最終的に「事業化」を迎えることになる。

つくば・八溝縦貫・白河道路の構想を進展させるには、「計画段階評価を進める方針」が固まり、「計画段階評価のための事前調査」がスタートする必要がある。

そして、国に「次の新事業候補」として選んでもらうためには、地元の機運がしっかり高まることが欠かせない。そのために、2017年に沿線8市町による「八溝道路推進首長連合」が設立され、国への要望活動が継続的に行われている。

また、福島・栃木・茨城の3県で勉強会が開かれ、まずは道路空白度の高い「北関東道以北」を視野に入れて検討が進められている。

栃木県では順調に進行中

完成した宇都宮高根沢バイパスの野高谷立体。「常総・宇都宮東部連絡道路」の一部を形成している。

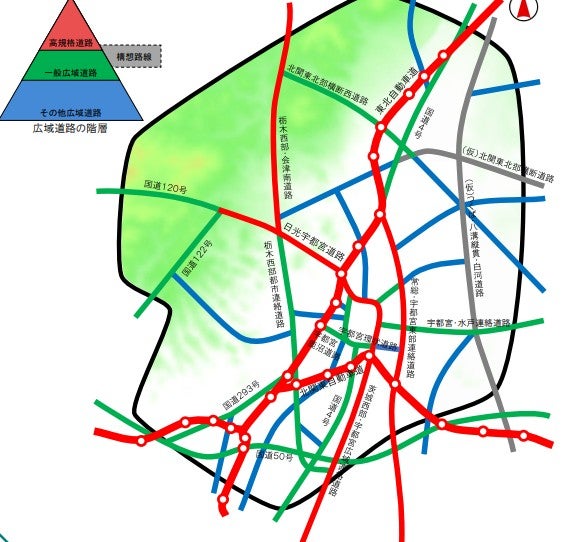

もうひとつ重要なのが、国に対して地元から「ここに道路が必要だ」「便益が十分高い」と整備効果をアピールすることだ。栃木県ではその「整備効果の整理」に向けて準備が進められている。

整備効果の整理をするには、まず最低限「このあたりを通る」という想定ルート帯を決めておかないと、予測値を算出できない。栃木県では、今まさに、この「ルート帯検討」がおこなわれている真っ最中なのだ。

ルート帯検討は、栃木県内だけでもかなりの区間があるため、エリアごとに分けて数年かけて続けられている。大規模なゴルフ場を避けたり、工事が困難ではない場所を選ぶなど、各条件を考慮したうえで選定される。

県交通政策課によると、2025年度で一段落する見込みだという。さらに「今後は、専門家のご助言などをふまえて、これまでの調査結果を詰めていきたいです。ただ、専門家の方々にお見せするにも、背景のデータや事情が必要となってきますので、まだまだ準備は必要です」と話した。

この「専門家を交えた検討の場」として、栃木県は「栃木県道路施策検討有識者懇談会」を設置している。これまでの5回の会議で、有料道路の今後や、災害時の輸送路確保などが議論されてきた。「公共交通および道路ネットワークが脆弱な区間だ」「栃木県内において、埋もれた地域資源がある」「整備するにあたり、地質的に複雑なことが想定される」といった意見が出ており、まもなく上がってくる検討結果に基づいた、さらなる議論活発化に期待がかかる。

国も県も、まずは大詰めを迎えている先述の「常総・宇都宮東部連絡道路」の完成に注力しているのが現状で、同課も「まだまだ先は長いですね」と話す。さらに、国の計画における構想路線のまま、動きがないものが全国にも多数あるなか「つくば・八溝縦貫・白河道路が、実を結ぶ事例のひとつとなればいい」と進展に期待を滲ませた。

つくば・八溝縦貫・白河道路は、まだ構想段階にとどまる道路計画だが、もし完成すれば交通ネットワークへの影響は大きい。今後もこの計画の進捗に、引き続き注目していきたい。

記事の画像ギャラリーを見る