彦根に新トンネルも!「国道8号米原バイパス」がついに全線開通。事業化から60年【道路のニュース】

国道8号は新潟県から滋賀県を通り、京都府に至る交通量の多い幹線道路だ。特に滋賀県で渋滞が目立っており、その対策として整備が進められていた「米原(まいばら)バイパス」が2025年9月23日に全線開通を迎えた。同バイパスの概要、メリット、開通後の4車線化計画について紹介する。

この記事をシェア

「米原バイパス」とは? どこが開通?

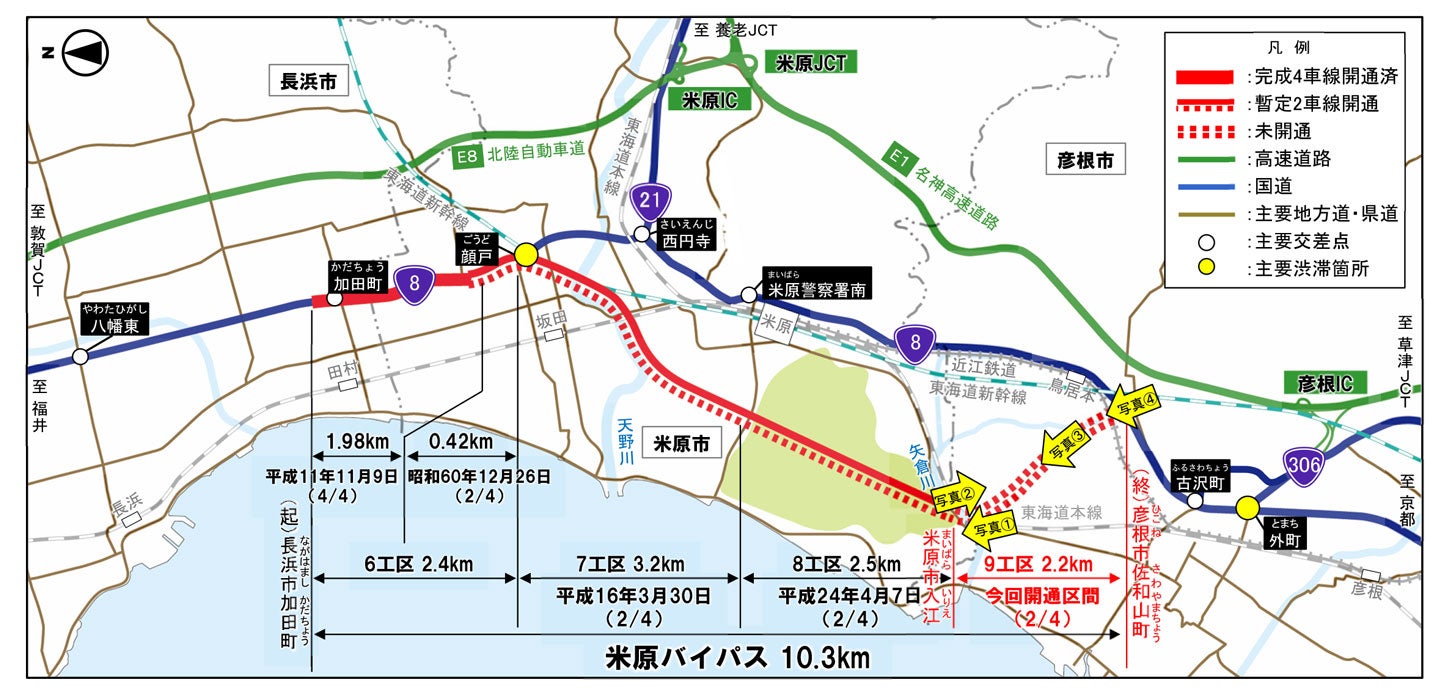

国道8号 米原バイパスの平面図。

国道8号は新潟県新潟市から滋賀県栗東市を経由し、京都府京都市に至る全長約600kmの一般国道。全線を通して交通量が多い幹線国道だが、特に滋賀県内では、4車線区間が一部しかないため複数の区間で渋滞が発生している。そのうち、滋賀県長浜市から彦根市にかけての渋滞を解消するために建設されている道路が「米原バイパス」だ。

「米原バイパス」は、長浜市加田町から彦根市佐和山町をつなぐ全長10.3km、設計速度80km/h、車線数4車線(暫定2車線で開通)という大きな道路。1966年度に事業着手し、2012年までに北側から8.1kmが、4車線や暫定2車線で順次開通した。

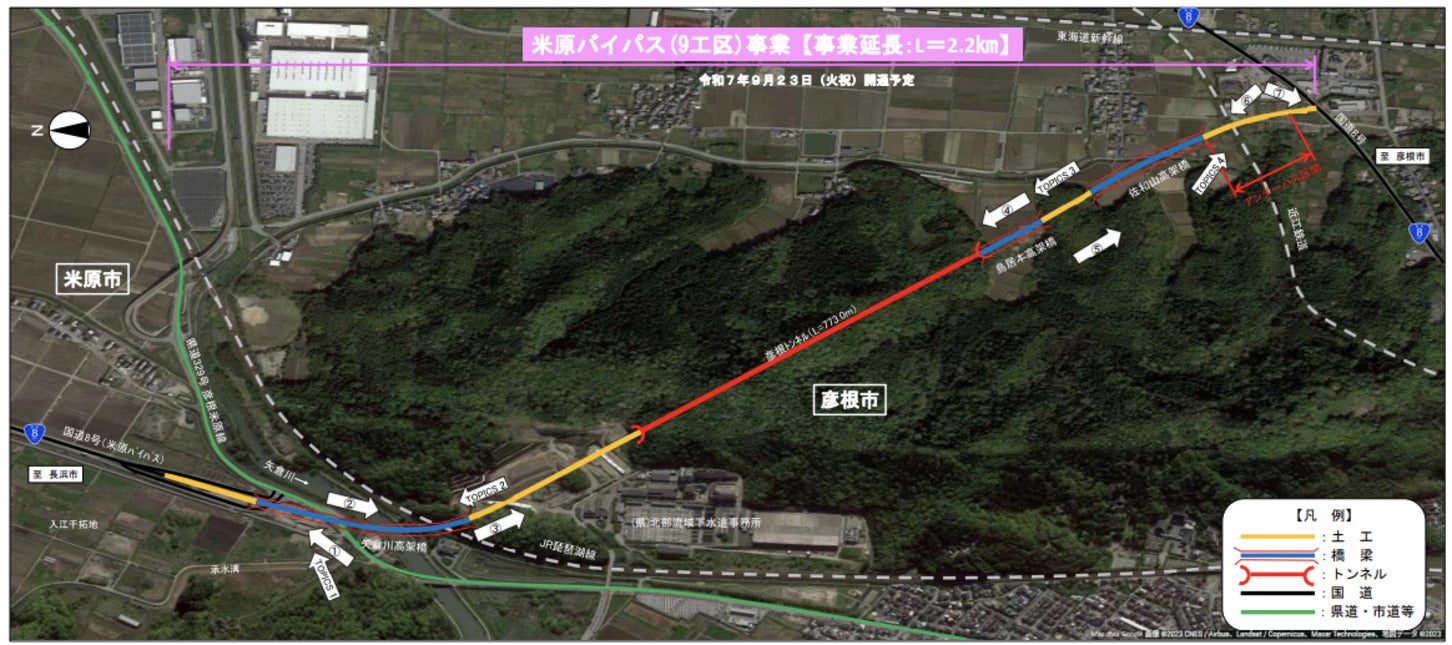

そして、最後の未開通区間であった「米原市入江から彦根市佐和山町まで」の延長2.2kmが2025年9月23日に開通した。この区間には新しいトンネル「彦根トンネル」延長773mが含まれている。

高架部に「大変位吸収システム」という、大きな湾曲などが起きたときにそれを吸収・緩和する新技術が採用されていることが特徴。大規模地震が起きたときも、その変位に対応できるよう、伸縮装置やスライドプレートが敷設されている。

【開通区間の概要】

開通区間 : 国道8号 米原バイパス 延長2.2km

滋賀県米原市入江~彦根市佐和山町

開通日時 : 2025年9月23日(火・祝)16時

米原バイパスがもたらすメリット

彦根トンネルの様子。

米原バイパスに期待される効果は、国道8号現道における渋滞緩和と交通事故や災害、積雪時における交通の確保だ。

国道8号現道の滋賀県エリアでは、西園寺交差点や米原駅前などで慢性的な渋滞が発生している。これは2車線区間であることに加え、想定以上の人口増加によって交通量が増大していることが主な原因である。米原バイパスが開通することで、交通量の分散や走行環境の改善が進み、渋滞の緩和が強く期待される。

例えば、米原バイパスの顔戸(ごうど)交差点から米原市役所までの3km強の所要時間は、現状の約11分が約6分に短縮されると試算されており、通勤や物流など日常生活・経済活動への効果も大きいとみられる。

さらに、緊急時の交通の確保という観点でも米原バイパスは重要な役割を担っている。交通事故や災害、積雪の発生時に、並行する名神高速道路 米原JCT~彦根ICが閉鎖された場合、国道8号現道がその代替路として機能する。しかし、国道8号現道は前述の通り慢性的に混雑しており、名神高速からの交通が流れ込めば、激しい渋滞が予想され、代替路としての役割を十分に果たせない。米原バイパスの開通により交通流が分散することで、名神高速の閉鎖時でも円滑な交通を実現することが期待されている。

今後の整備計画と4車線化の行方

米原市から彦根トンネルを走り、彦根市に至る

米原バイパスの全長10.3kmのうち、4車線で開通している区間は福井県側の1.98kmのみで、残り約8kmは暫定2車線で開通している。気になる全線4車線化の時期だが、公式の発表では触れられておらず不透明である。

参考までに、米原バイパスは1985年に0.42km区間が最初に暫定2車線で開通したものの、40年経過した2025年現在でも4車線化はされていない。2車線でも十分にバイパスとしての機能を担えると判断されているのかは分からないが、4車線化の計画は進んでいないように見える。

とはいえ、暫定2車線であっても全線が開通する意義は非常に大きい。未開通区間が解消されることで、国道8号現道の慢性的な渋滞緩和や、名神高速道路の通行止め時における代替路としての機能など、地域の交通に多大な好影響をもたらすことが期待される。今後は4車線化の動向や開通後の交通状況の変化にも注目していきたい。

記事の画像ギャラリーを見る