渋滞だらけ! 京葉道路「貝塚トンネル」付近の拡幅はどうなった? 宮野木JCT東側でいつもノロノロ……新バイパスやICで対策か【いま気になる道路計画】

京葉道路で慢性的に渋滞が発生しているポイントに、千葉市稲毛区~若葉区にまたがる「穴川IC~貝塚IC~千葉東JCT」の区間がある。ここでは渋滞対策として片側3車線化の工事が行われているが「貝塚トンネル付近」では、思うように工事が進まない難しい背景があるようだ。

この記事をシェア

京葉道路「貝塚IC」周辺は渋滞だらけ

京葉道路の概要。

東京~千葉をむすぶ「京葉道路」は、都心から首都高小松川線を経て、市川・船橋・幕張を経由。その先で千葉市街を迂回しつつ南下し、千葉東金道路・館山自動車道へとつなぐ延長約37kmの一般有料道路だ。

1960年に最初の区間「一之江IC~船橋IC」が開通したのを皮切りに、1980年に全線開通。それから40年以上が経過し、今や年間1億台の交通量を誇る大動脈となっている。

いっぽう、その重要性を反映してか、朝夕のラッシュを中心に各地で深刻な渋滞が発生している。その中でも特にひどいのが、千葉市若葉区の「貝塚IC」周辺を先頭とする渋滞だ。

今年のお盆休みでも、下りの館山方面では8月13日 11時台に渋滞が発生。交通事故の影響もあって「19.5km」というすさまじい延長を記録していた。

なぜ京葉道路では渋滞が深刻になるのだろう。そして、渋滞対策はどうなっているのだろうか。

京葉道の「深刻な渋滞」はなぜ起こる?

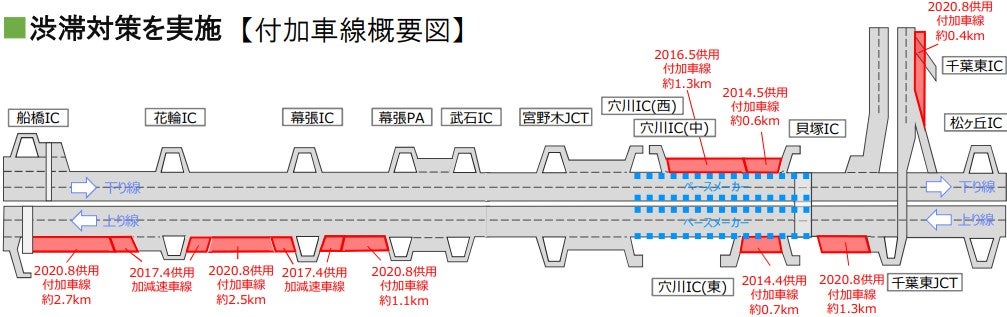

渋滞対策として片側3車線化が進んだ京葉道路。

京葉道路における渋滞の要因は以下の複合的なものだといわれている。

●交通集中

館山道・千葉東金道路や千葉市内からの流入があり交通量が増加し続ける。東関東道と分散されるまでの最後の区間である宮野木JCT付近では、交通量が1日あたり10万台に達し、県内でも有数の過密度を誇る。

●分岐・合流・カーブの連続

上りの東京方面は、貝塚IC・千葉東JCT・松ヶ丘ICなどにおいて分岐と合流が連続し、特に千葉東金道路からの交通流とのあいだで錯綜が発生。互いに速度低下して後続が詰まっていくことで、渋滞が成長する。また急カーブが左右に連続する線形も、速度低下を招いている。

●緩やかな勾配変化(サグ)

速度低下の大きな原因となるのが、「下り坂のはずが、気づかないうちに上り坂になっていた」という「サグ」構造だ。ドライバーがサグに気づかず運転している場合、いつの間にか速度が低下し、後続車がどんどん詰まっていく。

京葉道路では幕張IC~武石ICの「3%勾配」をはじめ各地に勾配変化が見られるが、穴川~貝塚はそのなかで特に強烈だ。

わずか3kmほどの区間に、「ダウン・アップが4回連続」というすさまじい勾配変化が密集している。例えば東京方面には「3.24%の下り坂を駆け下りた先に、1.34%の上り坂が待つ」という地点がある。上り坂に差し掛かった瞬間にうまくアクセルを踏まなければ、後ろが詰まるのは必至だ。

穴川IC~貝塚ICは片側3車線になった。

以上の要因と合わせて、決定的なのが「絶対的な交通容量不足」と言えるだろう。京葉道路は船橋以西をのぞいて、基本的に片側2車線となっているのだ。

しかし、渋滞対策のため、少しずつではあるが「片側3車線化」が進んでいる。

2014年に「穴川IC西側」の上り700m、下り600mが最初に片側3車線化。それから、下り館山方面では2016年に「穴川IC~貝塚IC(1.9km)」が、上りの東京方面では2020年に「船橋IC~幕張PA(9km)」と「千葉東JCTの先(1.3km)」で整備が完了した。

片側3車線化の完了後は、渋滞が船橋IC~幕張PA(上り)で8割減少、千葉東JCT付近(千葉東金道路)で7割減少しており、抜本的な渋滞緩和に成果が出ていることがわかる。なお、いずれも交通量が減ったせいではなく、交通流が良くなった結果である。

「貝塚IC手前」で3車線化が進まない理由とは?

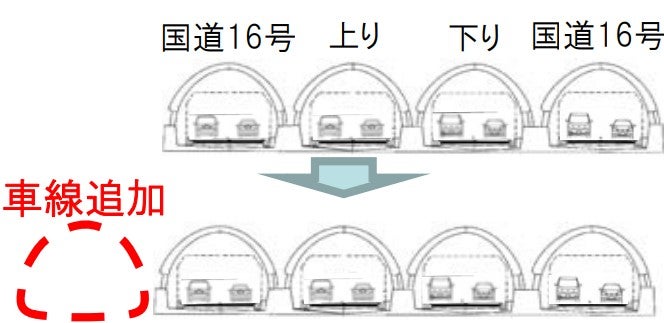

貝塚トンネルでは、車線増設のために新トンネルを建設する必要がある。

片側3車線化によって渋滞緩和の成果が出たのにも関わらず、「貝塚IC手前」ではいつまで経っても整備が進まない。そのため車線減少による交通集中が起こり、有数の渋滞ポイントになっている。「貝塚IC手前」では、なぜ片側3車線化の工事が進んでいないのだろうか。

その背景には、長さ190mの「貝塚トンネル」の存在がある。貝塚トンネルは、計4本のトンネルが並列する構造で、京葉道路の上下線と、その両側に一般道(国道16号)が走っている。いずれも2車線で路肩スペースが最小限に抑えられており、「ラインの引き直し」などで片側3車線分の幅を捻出することができないのだ。

そのため、結局「新しくトンネルを掘る」ことでしか車線増加ができない状況となっている。さらにトンネル増設を行うにしても、国道16号を高速道路規格に作り替えるなど、複雑な工事が連続することとなる。

NEXCO東日本は2014年に「京葉道路の渋滞対策(案)について」を策定。ここで「武石IC~船橋IC(上り)」「宮野木JCT~穴川IC(下り)」「蘇我IC~穴川IC(上り):貝塚トンネル増設」の3工区で対策を進めるとしており、概算事業費は「約1000億円」となり、そのうち「2~3割程度の利用者による追加負担が必要」と明記されている。

おそらくその約1000億円のうち大部分が、未着手の貝塚トンネル増設にかかってくるのではないだろうか。実現には、国と県のサポートが欠かせないものとなるが、道路事業が他路線でも目白押しの千葉県では、いずれも難しいのが現状だろう。

また、国と自治体、関係機関により定期的に開かれる「千葉県湾岸地域渋滞ボトルネック検討ワーキンググループ」の2023年6月「第12回会議」の資料を見ると、京葉道路については「渋滞対策の実施効果」のレビューがあるだけで、今後の計画、つまり貝塚トンネル増設には一切触れられていない。

なお、千葉県は今年も国あてに、2026年度予算に際しての要望書を提出。「貝塚トンネルについては、円滑な交通確保に向け、車線追加などの抜本的な対策について、調査・設計を進め、早期に工事に着手する必要がある」として予算確保を求めている。

渋滞対策は「次の段階」に突入?

東関東道で新たに「検見川・真砂スマートIC(仮)」が設置予定。

もっとも、現在では貝塚トンネルの増設だけにこだわらず、さまざまな渋滞緩和の取り組みが進められている。

まず、貝塚トンネルを含む穴川IC~貝塚ICでは、路肩や中央分離帯に「ペースメーカー」が配置されている。これは等間隔に設置された青いライトが、進行方向に流れるように一定の速度で順次点滅していくもので、ドライバーに速度低下を意識させる仕組みだ。

次に、穴川ICからの交通流入を抑えるために、宮野木JCTに接続している東関東道で「検見川・真砂スマートIC(仮)」を新設するという計画だ(2022年事業化)。これは臨海部の人口密集地でありながら「IC空白地帯」だった同エリアの交通を、京葉道路から東関東道へゴッソリ移動させることによって分散を図るという算段だ。

さらに抜本的な解決策として、市原・蘇我方面からの交通流をまるごと臨海部に迂回させ、高谷JCTで合流する新バイパス「新湾岸道路」の計画も進行中だ(概略ルート検討中)。

このように、京葉道路の渋滞緩和は「より長期間の目線」の大計画に移行しつつあると言えるだろう。各計画の進捗、特に近い未来に開通する「検見川・真砂スマートIC(仮)」の完成を心待ちにしたい。

記事の画像ギャラリーを見る