将来は羽田空港に直結?「新湾岸道路」の東京側ルートはどこを通る? 湾岸線の渋滞ポイントもバイパス 【いま気になる道路計画】

都心と千葉を結ぶ新バイパスとなる「新湾岸道路」の概略ルートが検討中だ。2025年5月には、外環道「高谷JCT」よりも千葉側において3つのルート案が示された。しかし実は、浦安・大井・羽田方面の「東京側ルート」も構想されている。一体どういった道路になるのだろうか。

この記事をシェア

東京~千葉で「新湾岸道路」千葉側が計画進行中!

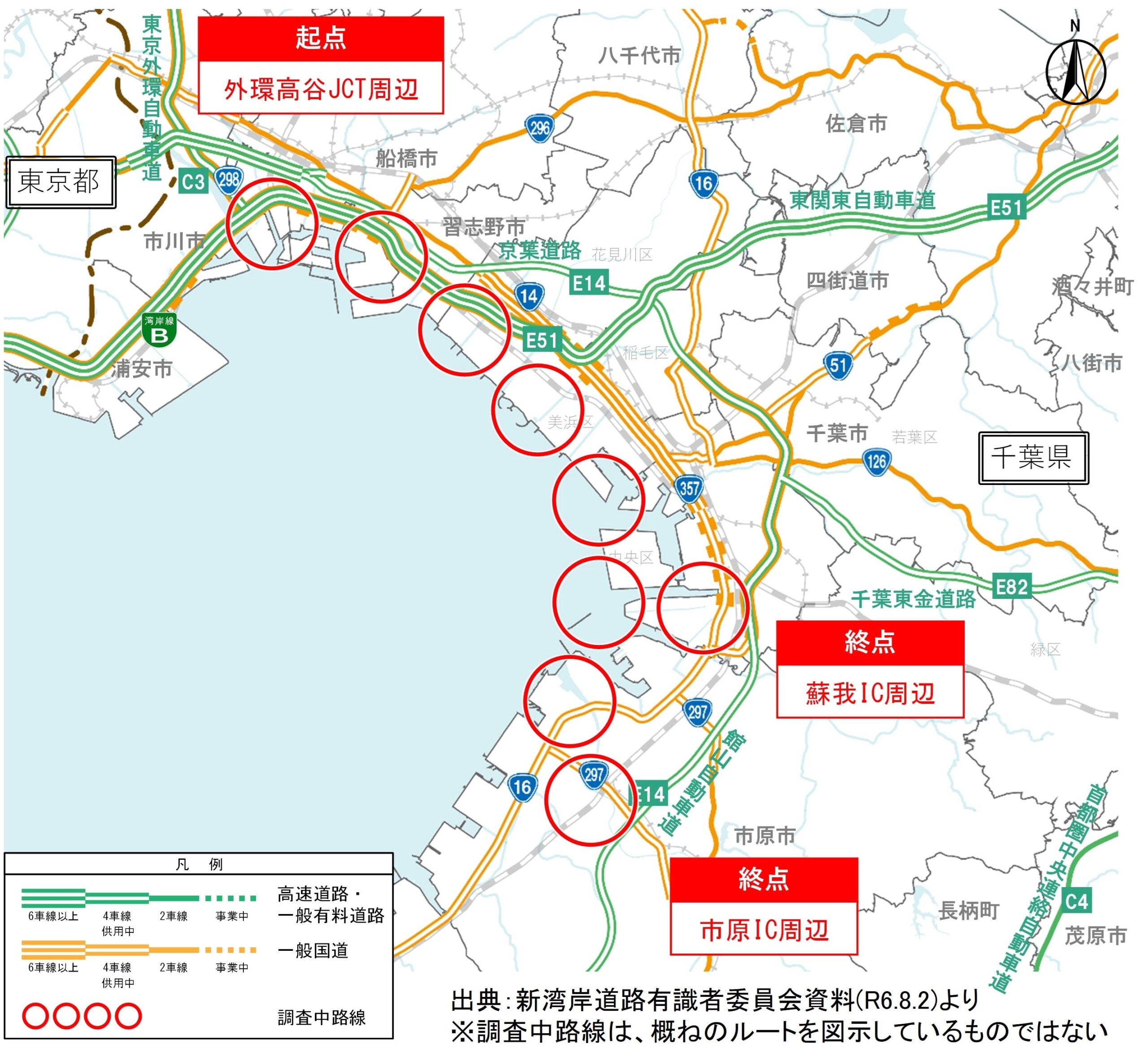

新湾岸道路の検討区間概要。外環道 高谷JCT付近を起点としたルートが想定されている。

東京~千葉をつなぐ新たな高規格道路「新湾岸道路」が事業化に向けて、都市計画決定と環境アセスメントの手続きの真っ最中だ。

事業化予定なのは、首都高湾岸線・東関東自動車道と東京外かく環状道路(外環道)「高谷JCT」(千葉県市川市)を起点とし、千葉市中心部を経由して、館山自動車道「蘇我IC」および「市原IC」までの約25kmの区間。

この区間が開通すれば、交通事故規制や通行止めなどで毎日のように渋滞する東関東道の船橋周辺をはじめ、同じく渋滞が日常茶飯事である側道「国道357号」や北側の「京葉道路」にとっても、新ルートへの交通分散による混雑緩和が期待される。

いっぽう、東京~千葉を移動するドライバーであれば、渋滞が激しいのは「高谷JCTより千葉側」だけではないと感じるだろう。「高谷JCTより都心側」、つまり首都高湾岸線でも浦安周辺は朝夕のラッシュを中心に渋滞が発生している。

特にひどいのが、お台場を越えて品川区に入った先の「大井JCT」周辺だろう。ここでは、新宿・渋谷方面から「首都高中央環状線」が合流。都心・中央自動車道・埼玉方面からの交通流が一気に湾岸線へ注ぎ込むことで、著しい速度低下とボトルネック状態が発生し、渋滞ポイントとして悪名高い存在として知られている。

実は「新湾岸道路」の全体構想には、この品川方面のバイパス建設も含まれている。

東京側でも構想のある「新湾岸道路」

東京側は「第二東京湾岸道路」という名称で構想されている。千葉側では「新湾岸道路」として計画進行中。

2021年策定の「新広域道路交通計画」の図面を見てみよう。

ここではおおまかなルート想定として、湾岸線のさらに海側を浦安から舞浜へと抜けていき、一気に海を越えて埋立地の中央防波堤・令和島を通過。そして既存の「東京港臨海道路」に沿ったあと城南島・京浜島へ降り立ち、そのまま羽田空港へ向かうというものになっている。

また、首都高中央環状線を葛西JCTの先をさらに海側へ延ばして、新湾岸道路へ直結させるルート。同様に首都高晴海線 東雲JCTから先を延ばして直結するルートの構想も挙げられている。

もしこれが実現すれば、東京湾アクアライン開通後も大きな恩恵を受けられなかった「千葉市~都心・横浜方面」が大きく強化されることとなる。

さらに将来的には、外環道も世田谷区から延伸して羽田空港・アクアライン方面へ直結する構想となっている。外環道は現在、関越道(大泉JCT)~中央道~東名高速が建設中だが、その先も水面下で検討中なのだ。

外環道の全通と新湾岸道路の東京側ルートにより、中央道・東名高速から千葉方面へ抜ける際に、首都高を全く経由せずに直行することも可能となるかもしれない。現在はいったん首都高新宿線・渋谷線から中央環状線や都心環状線へ出て、大渋滞の箱崎JCT・大井JCTを経由する必要がある。この都心での交通集中が一気に解消されることになるだろう。

平成初期から、東京湾のさらなる埋め立て計画にあわせて存在するこの構想。当時から暫定的に都市計画道路の用地が確保されている場所が、浦安市の「明海鉄鋼通り」にある。

新浦安の埋立地を東西につらぬくように、JR京葉線から2区画約600mほど海側へ並行して広い道路用地が確保されている。現在、道路として活用されているのは全体幅の半分程度で、浦安市の都市計画マスタープランでも土地活用について「千葉県湾岸地域における規格の高い道路計画の検討の動向を注視」と明記され続けている状況だ。

道路の管理区分は浦安市ではなく千葉県で、「千葉県道276号 西浦安停車場線」の並行バイパスという扱いになっている。ちなみに西浦安とは現在の舞浜駅のことだ。

東京側の検討が進まない背景とは?

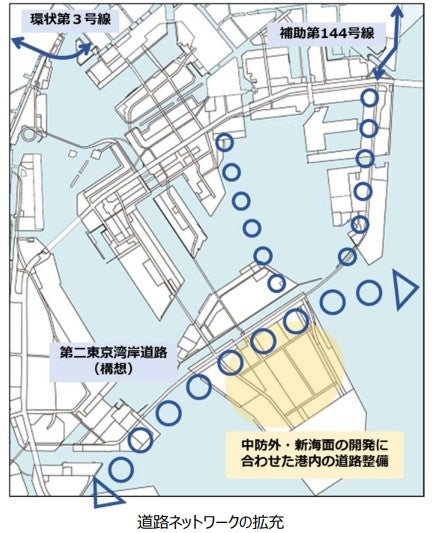

東京都の長期構想に明記された第二東京湾岸道路と取り付け道路の計画。

気になる進捗だが、2019年に検討が始まった当初から、あくまで千葉県内の先行整備が前提になっており、高谷JCT~羽田空港方面は現時点でいかなる協議会も開かれていない。国会でも特段の質疑は行われず、長い時間が経過している。

千葉県では、2018年から国へ具体化の要望を開始し、念願の協議会開始にこぎつけた。いっぽう東京都では、遅れること3年の2021年にようやく国への要望に「第二東京湾岸道路」としてこの構想を記載した。

東京側の背景事情としては、まだ外環道という大プロジェクトが一段落していないうえに、首都高晴海線の都心側延伸と臨海地下鉄の整備、国道357号の立体化や「多摩川トンネル」整備など、中長期的な整備計画が山積みとなっている事がある。

東京都は2030年代を見据えた「東京港第9次改訂港湾計画」策定に際し、2022年に「長期構想」を発表。ここでは2040年代を見据えて「取扱貨物量の増加に対応するため、第二東京湾岸道路や補助第144号線などの広域的な道路、開発に合わせた港内の道路整備等により、新たな道路ネットワークを構築し、東京港と背後圏とのアクセスを更に拡充すべきである」と明記している。

しかし、ふたを開けてみると、2023年に正式策定された「港湾計画」には、この道路整備について何の記述も無かった。つまり、道路の計画具体化は2030年代中にはほとんど進まないだろうという視点が見え隠れしているのだ。

同様に、浦安市の内田市長は2023年に「新湾岸道路整備の方向性」という談話を発表し、先述の道路候補予定地について「道路として供用していない部分については、市民の憩いの場となるよう緑地として順次整備を進めていきます」としている。あくまで将来の道路整備の可能性を残したうえでの暫定措置と思われるが、数世代にわたる構想になりつつある以上、いつまでも土地を放置できない事情もあるのだろう。

果たして「第二の湾岸線」が実現するのはいつになるのか。参考までに、概略ルート検討中の千葉県側は2019年の「千葉県湾岸地区道路検討会」の設立が最初の大きなステップとなった。東京側でも「検討会」が設立されれば、ついに明確な進展があったと言えるだろう。引き続き国や都県の動きを注視していきたい。

記事の画像ギャラリーを見る