高速道路はいつになったら無料になるんですか? 清水草一の「道路Q&A」第2回

道路に関する様々な謎や素朴な疑問を、首都高研究家の清水草一が解説する新連載がスタート。第2回目は「高速道路の無料化」について調査しました。

この記事をシェア

かつて約40兆円あった借金、いまどうなっている?

「高速道路は無料になるって約束だったはず。いつになったらタダになるの?」

そのようにお考えの方は多いと思います。しかし、結論から申し上げると、「現状、日本では、高速道路が存在する限り、無料になる可能性は極めて低い」ということになります。

確かに高速道路ができた当初(名神高速道路の最初の開通は1963年)は、「各路線ごとの建設費の借入金が、それぞれの路線の収益により返済された後は、無料開放される」と法律で定められていました。その法律が今でも生きていれば、名神や東名などの開通時期の早い路線は、とっくに無料開放されていたはずです。

しかしこれだと、先に開通した路線の沿道は、先に利便性が向上する上に先に無料開放されることになり、建設の順番が遅くなった路線と重大な不公平が生じます。

そのため、1972年に法律が改正され、日本道路公団が建設する高速道路は、ひとまとめの路線とみなし、すべての路線の建設が終わり、すべての建設費(借金)の返済が終了した後に無料開放されることになりました。これを全国プール制と呼びます。こうすれば、前述のような不公平は生じません。

しかしこの制度は、コスト意識の欠如を招きました。日本道路公団をはじめとする道路4公団の借金は年々膨らみ、21世紀初頭には、合計で約40兆円に達しました。もう無料開放どころか、金利負担で借金は増える一方、という状態でした。

そこで、道路公団民営化議論が沸き起こり、再び高速道路の償還(建設費の借金返済)の枠組みが見直されました。新たな借金の返済期間は、民営化後45年以内。つまり2050年までとされた上で、道路4公団は民営化され、最も大きかった日本道路公団は3分割されました。

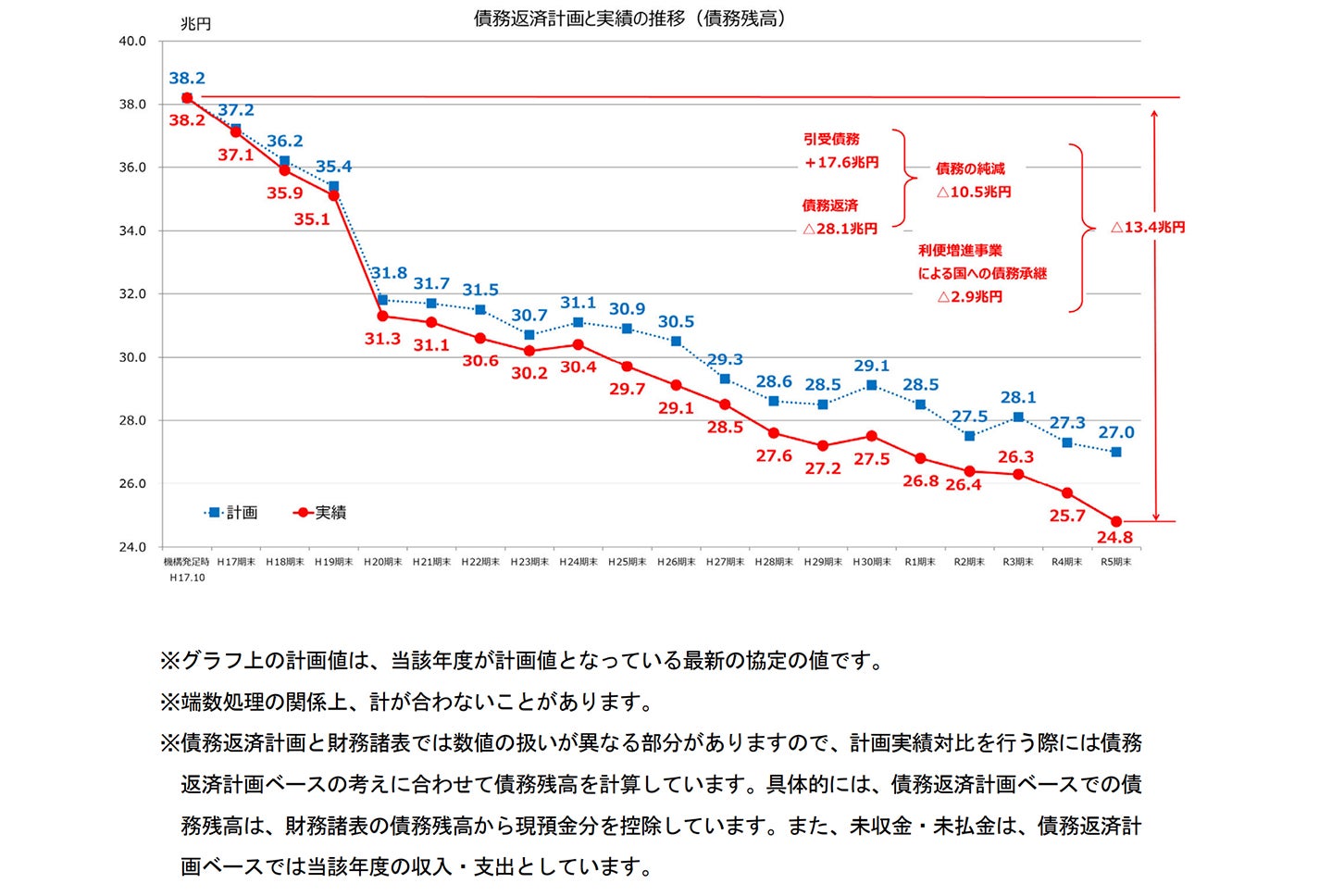

当初は効果が疑問視された民営化ですが、コストは確実に削減され、低金利という時代の追い風もあり、かつて約40兆円あった借金は、現在、25兆円にまで減っています。その意味で、民営化は大成功でした。

高速道路の債務残高は2005年度(平成17年度)に約40兆円あったが、20年ほどで25兆円にまで減った。資料提供:独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構「債務返済計画と実績の対比」

2065年までに無料開放されるはず!?

このまま行けば、2050年までに借金を完済し、高速道路は無料開放される……はずでしたが、今度は老朽化という難題が現れました。

鉄筋コンクリート構造のビルの寿命は、通常、60年程度が限界と言われています。しかし、名神高速道路が開通してから、すでに60年以上が経ちました。道路はビルとは構造が異なりますが、老朽化することに変わりはありません。年月の経過とともに、造り直さなければならない部分が出はじめたのです。

そこで2014年、もう一度法律が改正され、老朽化対策として、料金徴収期間が15年間延長され、2065年までとなりました。

しかし、老朽化は絶えず追っかけてきます。今のところは、2065年までに無料開放されるはずですが、高速道路が存在する限り、絶え間なく老朽化は進みます。

いえ、タダになる可能性はゼロではありません。たとえば2065年の時点で、「今後の老朽化対策は、すべて税金で行う」という法律ができれば、無料開放は可能です。

ただ、現在の日本の財政状況を考えると、「もっと他に税金の使い道があるだろう!」という話になる可能性が極めて高いと思われます。そもそも、2065年なんて40年後。あまりにも遠い未来すぎて、いまから考えてもムダですね。

なぜ日本の高速道路料金は高いのか?

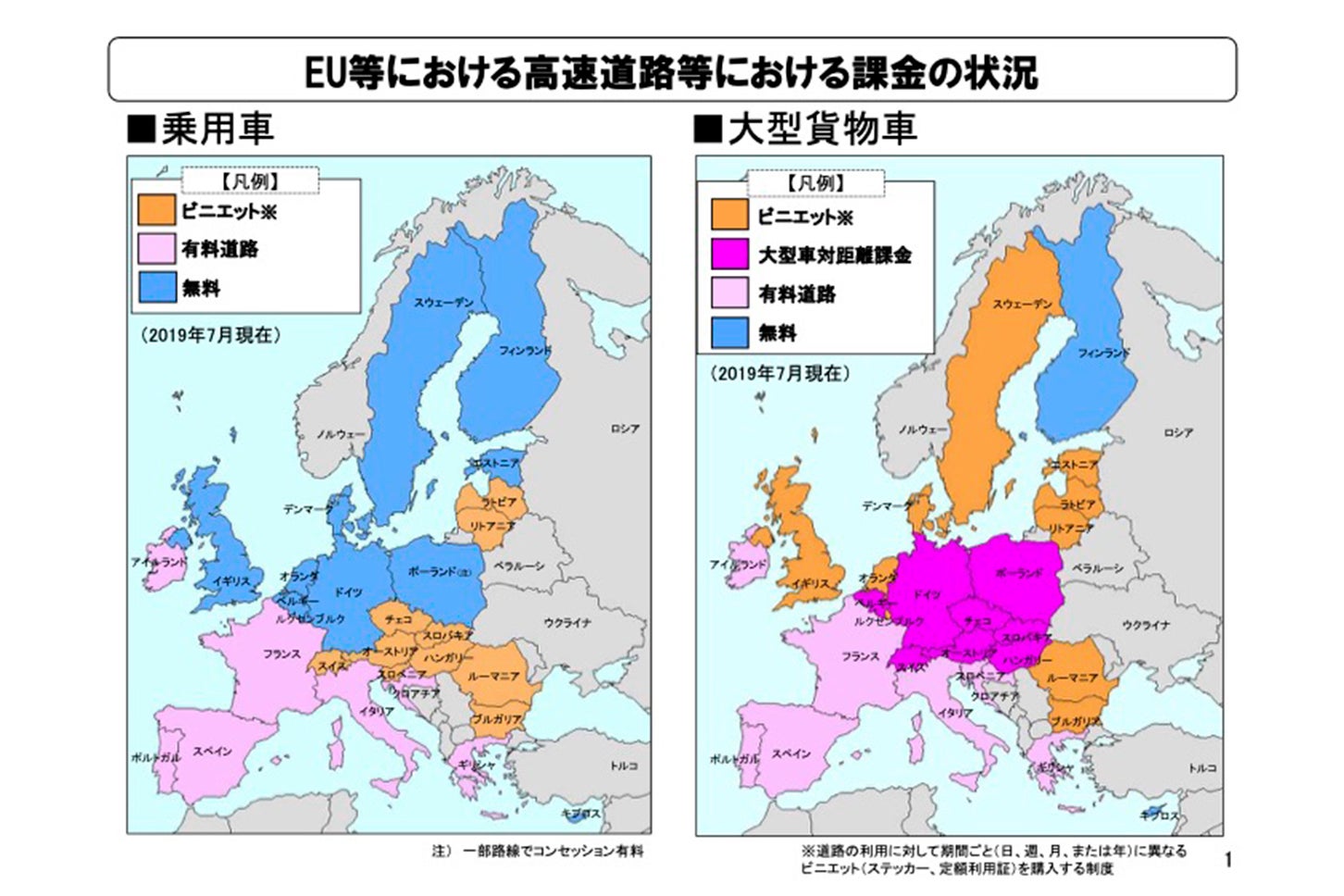

EU圏においては、国ごとに高速道路の料金システムが異なる。ビニエット(vignette)とは、ヨーロッパの一部の国で高速道路や有料道路を利用する際に必要な通行証のこと。ドライバーは事前に利用料として法律で定められたビニエットを購入し、フロントガラスに貼付することが義務付けられている。最近は電子式もある。資料提供:国土交通省

高速道路がタダになる日は、おそらく永遠に来ないと思いますが、「それにしても、日本の高速道路料金はなぜこんなに高いの?」という疑問を抱くのは、至極当然のことだと思います。

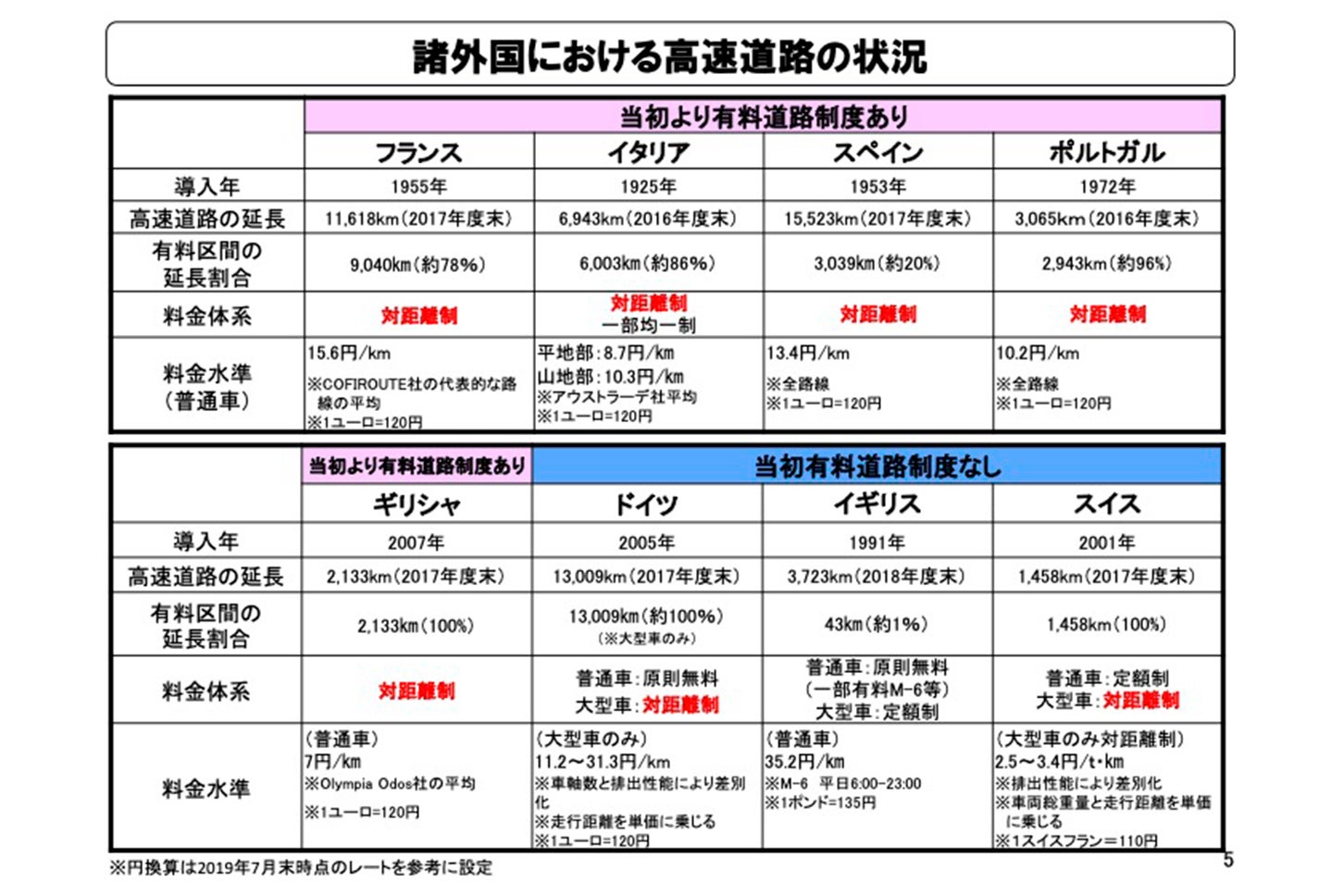

日本同様、高速道路が有料の先進国はいくつかありますが、それらの国々と比べても、日本の高速道路料金は最も高くなっています。為替ルートの影響もあり、どれくらい高いかは時代によって異なりますが、現在、日本に次いで料金が高いフランスと比べても、約1.5倍です。「それはおかしいだろう!」と思うのが当たり前ですね。

しかしこちらも、理由がないわけではありません。

2019年に国土交通省が発表した諸外国における高速道路の状況。ちなみに日本の高速道路における1kmあたりの料金は、普通車については24.6円で、東京・大阪の大都市近郊区間については普通車29.52円、恵那山トンネル・飛騨トンネルといった長大トンネル区間については普通車39.36円の特別料金が設定されている。ただしETC車については、長大トンネル区間で割引が実施され普通車1kmあたりの料金は24.6円となっている。資料提供:国土交通省

理由その1)日本は地形が険しい

日本と比較すべき経済状況が長く続く先進国は、欧米に限られますが、欧米の地形と比べると、日本の地形はものすごく険しいです。

たとえば速度無制限で有名なドイツのアウトバーン。私はアウトバーンで、トンネルを見た記憶がほとんどありません。フランスの地形も、ドイツに毛が生えたようなものです。

日本の高速道路は、新しい路線ほど橋梁とトンネルだらけ。その最たるものは新東名・新名神です。橋梁やトンネルの建設単価は、通常の盛り土構造に比べると、1ケタ近く違ってきます。その割合が欧米の数倍多い日本の高速道路は、その分建設費が高くなります。

静岡市の藁科川を跨ぐように建設された新東名。日本の高速道路は橋梁とトンネルが諸外国と比べ非常に多いのが特徴だ。©photopic - stock.adobe.com

ドイツやフランスは、地形を活かして建設された高速道路が多い。©PRILL Mediendesign - stock.adobe.com

理由その2)どこに行っても家がある

欧米をドライブすると実感しますが、田舎には本当に家がありません。家は村や町の中心部に固まっているので、そこを一歩出ると見渡す限りの田園風景が続き、高速道路は地表面に直接建設されています。

一方日本の高速道路は、平野部でも高架や盛り土などで、地表より高いところを通るのが当たり前。それは、どこに行っても家があり、その行き来を確保する必要があるからです。降水量が多いので小さな水路も多く、それらをすべて通過させるためには、結局道路構造全体を持ち上げるしかないのです。

地盤も違います。欧米は日本より表土が薄く、少し掘ればすぐに固い地盤に突き当たりますが、日本は、地形が穏やかな平野部ほど厚い堆積層に覆われていて、地盤が圧倒的に軟弱です。その対策にも費用がかかります。

理由その3)世界一地震が多い

国土技術研究センターによると、日本付近では、マグニチュード6以上の地震が、全世界の20%発生しています。そのため、日本の耐震基準は世界一厳しくなっています。

理由その4)地価が高い

日本は平均地価もかなり高いです。建設費の約4分の1は用地費なので、これも料金を押し上げる要因です。

理由その5)道路公団時代のコスト意識の欠如

これはあくまで私の推定ですが、いわゆる「親方日の丸」が原因で、建設費が2~3割増加したのではないかと思います。

これらを合計すると、どれくらい建設コストが上がるのでしょう。

データが古くて恐縮ですが、平成7年の国交省のデータによると、アメリカとの比較で用地費が5倍、地形による差が2.2倍、耐震で7%増。合計で平均建設単価が2.6倍となっていました。

日本の高速道路料金は世界一高く、しかも永遠に無料にならないでしょう。それでも私は、都市部や幹線に限っては、高速道路の利用価値は十分高いと思います。それだけ払っても、多くのドライバーが高速道路を使っているのがその証拠です。

逆に、利用が低迷している過疎路線は、料金を大幅に下げて利用を促す必要がありますね。

記事の画像ギャラリーを見る