またも発生した「対面通行の高速道路」の衝突事故……なぜ「中央分離帯」が作られないのか? 全国で増加中の「解決策」とは。

「暫定2車線」として開通された対面通行の高速道路において、反対車線へはみ出したトラックが対向車のバスに衝突する死傷事故が7月に発生した。ネット上などでは、4車線道路の整備や中央分離帯の設置を求める声も上がっているが、なぜ実現していないのだろうか。一方で近年は、はみ出し事故を防ぐ対策も一部の道路で導入が進められている。「暫定2車線」開通をとりまく背景や課題を見ていこう。

この記事をシェア

目次

またも発生した「対面通行」の事故

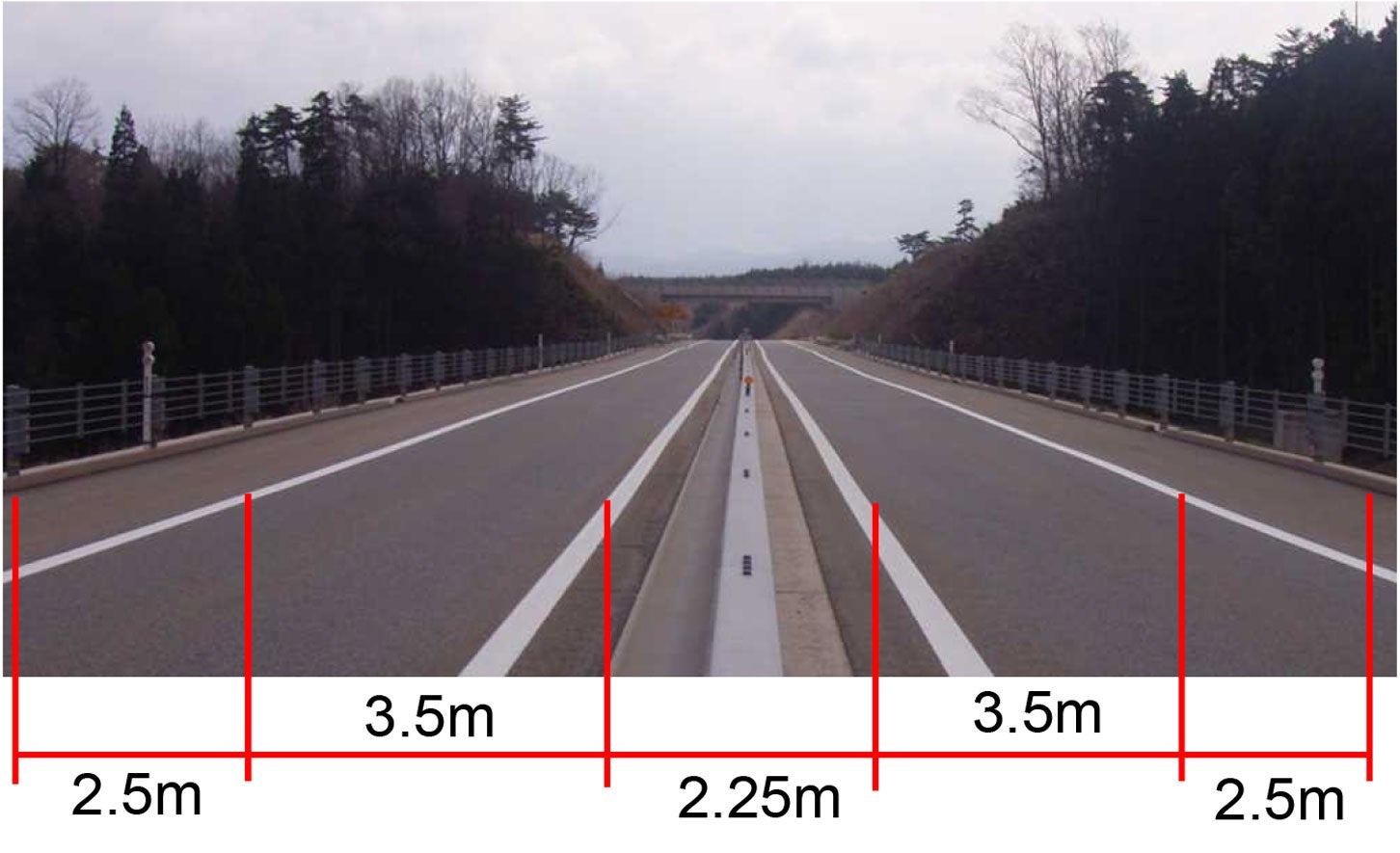

対面通行で運用されている暫定2車線の高速道路。

7月14日昼、徳島県内の徳島自動車道 土成IC~脇町ICにおいて、トラックと高速バスの正面衝突事故が発生した。

詳しい事故の原因は警察の調査中だが、トラックの車体が対向車線へはみ出している状況が確認されている。トラックの運転手とバス乗客のあわせて2名が死亡、そのほか12名が重軽傷を負う大事故となった。

現場は片側1車線のいわゆる「暫定2車線」で開通した高架区間。上下車線を仕切るものとして、等間隔に立てられたラバーコーンと、その間に高さ8cm程度のコンクリートブロックが設置されている。

ネット上では、「高速道路では、いい加減に対面通行をやめろ」「対面通行とか危なすぎて走りたくない」「中央分離帯をなぜ設置しないのか」といった“提言”があふれている。

では実際、今回の事故のような「はみだし正面衝突事故」を防ぐための「中央分離帯」はなぜ設置されないのだろうか。

「最初から4車線で作ればいいだろう」とはいかない理由

高架橋の4車線道路は一般的に、暫定2車線として開通した道路の隣に、もう1本新たな高架橋を建設する形となる。

そもそも「暫定2車線」という名前のとおり、片側1車線で対面通行という形の開通はあくまで最終形ではない。

道路設計の根幹となる「道路構造令」によれば、2車線道路になるか、4車線道路になるかは、計画交通量によって決まるとされている。そして、たいていの高規格道路の場合は4車線で進められる。

なぜならば、2車線で収まるような計画交通量の道路計画は、そもそもコストに対する便益が計画実行性に乗らないため、計画段階でGOサインが出ないのだ。

では、なぜ4車線で計画されているのに最初から4車線で作らないのか。それは予算に限りがある中で「早急な対応が求められている」からだ。

新たなバイパス計画の事業化にあたっては、よくこの「早急な対応が求められている」といった文言が現れる。具体的には「交通事故死傷者が県平均の3倍」「渋滞の激しさが県平均の5倍」「付近に工業団地や物流施設が開業し、大型車流入が急増」といった、差し迫った状況があり、それらを早急に解消する必要があるからだ。

暫定2車線と完成4車線では、開通までに必要な時間は大きく変わる。もちろん工事に要する時間も長くなるうえ、用地買収面積が単純に2倍になれば、交渉が難航する確率も高まり、事業は十数年単位になるだろう。

その間、先に出たような「早急な対応が求められる」交通課題を放置することはできないため、暫定2車線でまずは新ルートを通し、交通流を少しでも変革して、いま地域で起きている緊急課題の緩和を優先するのだ。

ちなみに道路構造令では、いわゆる高速道路である「高速自動車国道及び自動車専用道路」は「往復の方向別に分離するものとする」と明記されている(同第5条第1・2項)。しかし、これはあくまで「最終完成形」に適用される規定のため、暫定2車線には適用されない。

「暫定2車線でも中央分離帯を作ればいいだろう」とはならないワケ

4車線化する際に正式な中央分離帯が誕生する。

「暫定2車線でも中央分離帯を作ればいいだろう」という意見もある。車線数はともかく、1車線+立派な中央分離帯+1車線で設計すればいいだけの話。これはなぜ実現しないのだろうか。

一番の理由となるのが、「高架橋をオーバースペックで作ってしまう」という点だ。

山を切り開いた区間や盛土などの場合は、初期コストや手戻りが少ないため、かなり余裕を持たせて暫定2車線を作り、上下線のあいだに広いスペースを設けている場合が多い。

しかしコンクリート構造物である高架橋を暫定2車線で開通させる場合、「最初の2車線の高架」と「4車線化時の新しい2車線分の高架」は別々に建設することとなる。たまに橋脚だけ4車線化を見越して半分が出っ張っているケースもあるが、橋げたの場合は橋脚のように「あとで拡幅する前提の半完成形」で作ることは難しいのだ。

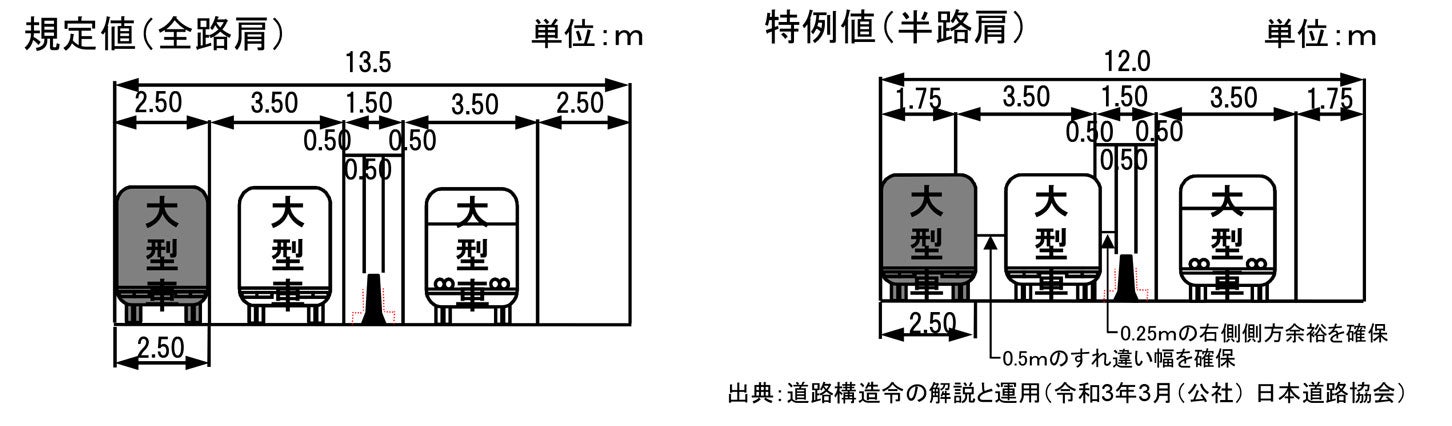

そうなると、暫定2車線の高架は、4車線化して「片側2車線」運用になった時を見越して設計することになる。すると「1車線+立派な中央分離帯+1車線」は設計基準を逸脱してしまうのだ。当然「税金の無駄遣い」と言われることになる。

そもそも、4車線化後の完成形は、道路構造令に適用しなければならない。構造令の基準に対し、低スペックでも高スペックでも駄目なのだ。

その背景を如実に表すのが、国土交通省の地方整備局や地方自治体で作成される「設計便覧」(土木工事設計マニュアル)だ。道路構造令などでカバーできていない細かなルールを定めている。

行政組織ごとにほぼ違いは無いが、いずれも「暫定供用」の際の設計方針があり「4車線完成の時期を考慮し、初期コスト削減の検討を行う」として、4車線化が近い場合は「手戻りが生じないようにする」とし、4車線化がかなり先の場合でもある程度の手戻りを許容しつつ、全線にわたる大がかりな作り直しをはっきりと認めていない。

それゆえ、「4車線化したので、道路構造令に合わせるために、いままで暫定2車線で使っていた中央分離帯を撤去します」ということも難しいのだ。

こうした事情から、暫定2車線の車線分離対策は、簡便なラバーコーン設置くらいにとどまっているのが実情だ。

5年間で死亡事故ゼロ! 国が進める「正面衝突事故」の対応策とは

暫定2車線区間で設置が進むワイヤーロープ。

とはいえ、国土交通省は何も考えていないわけではない。相次ぐ正面衝突事故を受け、より強固な車線分離をする策を打ち出している。その筆頭が「ワイヤーロープ」だ。

最大のメリットが「断面幅を占有しないので、設計基準に抵触しない」という点。上下線の車同士の近さは対面通行のままだが、大型車が突っ込んでもしっかり対向車を守るというわけだ。

ワイヤーロープは2000年代から開発が本格化し、2006年の北海道管内導入を皮切りに、2018年の「ワイヤロープ式防護柵整備ガイドライン(案)」策定をもって、全国で導入が本格化している。

その効果は歴然だ。「高速道路の正面衝突事故防止対策に関する技術検討委員会」の資料によると、有料道路の土工部・中小橋梁の計850kmのうち、ワイヤロープ設置可能な776kmは、2023年8月までに設置完了。

その結果、ワイヤーロープ設置区間では、設置が始まった2017年から2023年3月末までで、事故総計3,716件のうち、対向車線へ飛び出した事故はわずか「10件」(死亡事故なし)にとどまっているのだ。

延長約5000kmに達する全国の暫定2車線の高規格道路のなかで、776kmというのはまだまだ道半ばと言わざるを得ないが、これまでワイヤーロープによって防ぐことのできた、「潜在的な事故」も多数あったであろうことを考えれば、安全性の向上は確かだといえる。

暫定2車線でも中央分離帯がある場所も!? 異例の事例とは

能越道(穴水道路)の暫定2車線区間における中央分離帯設置例。

一方、暫定2車線の高架であっても「中央分離帯」を設置している事例もある。石川県穴水町を抜ける高規格道路「穴水道路」だ。

穴水道路は、北陸自動車道から分岐して能登半島先端の輪島市までつなぐ「能越自動車道」の一部で、2006年に6.2kmが全線開通した。この道路では2.15mの中央帯スペースを確保し、コンクリート構造物が延々とつづく分離帯を設置している。

建設当時、道路構造令の改正準備が進められており、「暫定2車線の場合も中央分離帯を設置すること」という新ルールが導入される手はずがあった。北陸地方整備局ではこれを「先取り」して「暫定の設計運用」を作成するというウルトラCで実現した。

ところが蓋を開けてみれば、新しい道路構造令で「暫定2車線における中央分離帯の設置」に触れられることはなかった。こうした背景から、穴水道路の中央分離帯設置は、かなり異例と言えるだろう。しかし実際に中央分離帯のおかげで事故は少なく抑えられ、国の事後評価でも「今後の同種事業においても中央分離帯の導入を検討する必要がある」とお墨付きが与えられたほどだ。

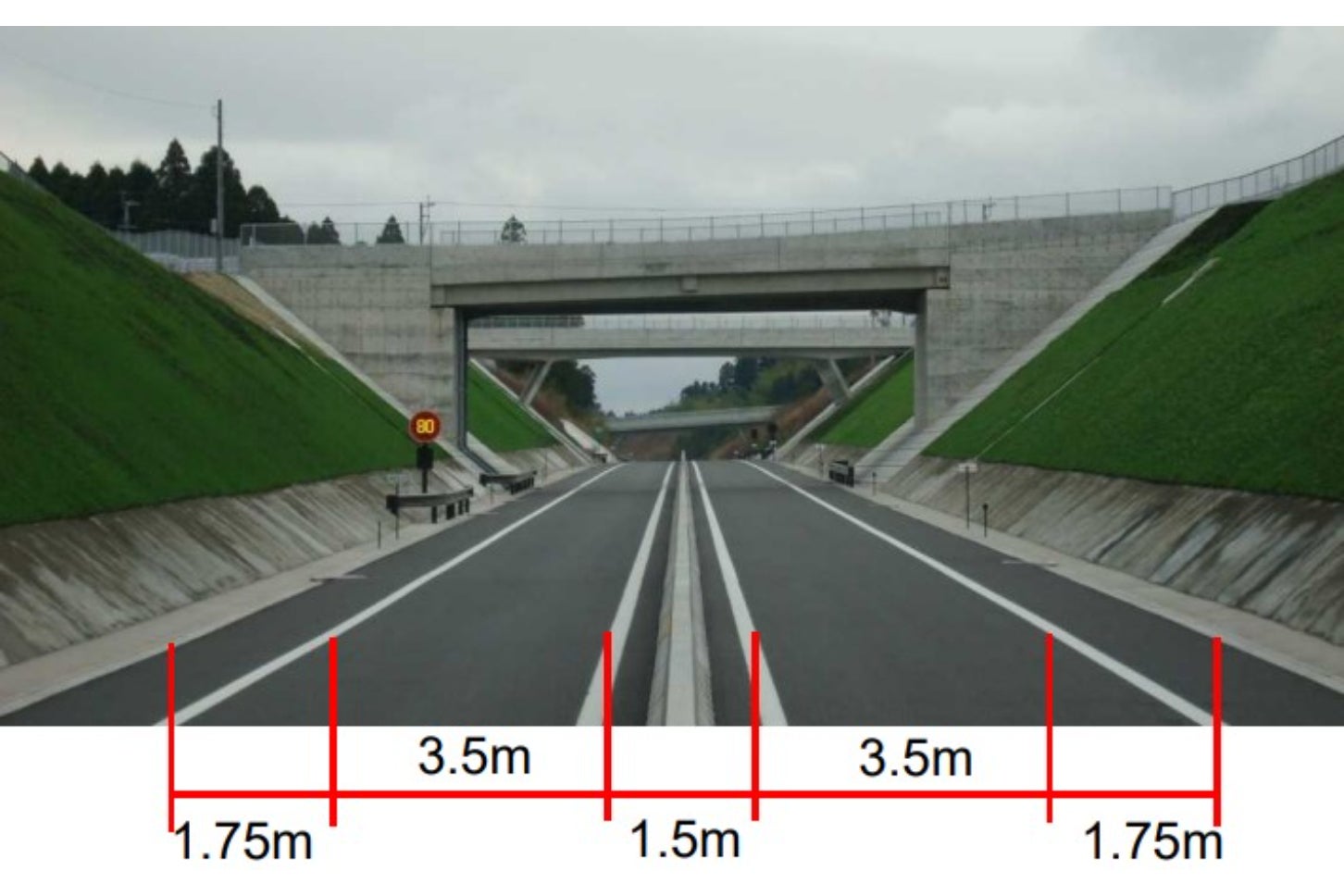

東九州道の暫定2車線区間における中央分離帯設置例。

東九州では、分離片側1車線の路肩についての規定を参照して、中央分離帯が設置された。

一方、東九州自動車道でも、2014年12月に末吉財部IC~鹿屋串良JCT、2015年3月に佐伯IC~北川ICで相次いで「暫定2車線の中央分離帯」が導入された。

こちらは、分離片側1車線の路肩についての規定を参照して中央分離帯のスペースを捻出している。具体的には、路肩幅を規定値の2.5mから特例値の1.75mに絞り、さらに「中央帯1.5mのうち実際のコンクリート構造物は0.5mだから、残りの左右0.5mずつが右側側方の余裕幅に使える」と解釈。緊急時などに大型車同士がすれ違えるだけの路肩を確保しながら、中央分離帯を設置することを実現した。

この取り組みは、国税の番人である会計検査院からも高く評価され、国に対して「「暫定2車線道路について、(中略)効果的な追越車線の設置等に加えて、分離式の道路構造の採用も含めた安全性及び機能性の向上のための対策に取り組むこと」と指示。その実例として東九州道の2件を挙げている。

今後、このような特例運用が無くても、暫定2車線において中央分離帯を作りやすくする基準緩和や新基準の作成(道路構造令あるいは設計マニュアルなどで)をもっと進める余地はあるかもしれない。行政の手腕に期待する。

一方、開通済みの道路への「後付け対策」を行うのは一筋縄ではいかない。ワイヤーロープを全国に設置するためには第一に「予算を付ける」ことが必要だが、土木予算を拡大するのは簡単ではない。それは、路肩の外側線を引き直して暫定の中央分離帯を置く場合でも同じだ。

今回の事故は、そんな悩ましい状況のなか起きてしまった悲劇だと言えるだろう。しかしその状況に対して、大胆な決断を行うのか、苦渋のままある程度の“割り切り”を続けるしかないのか、政府の舵取りが迫られている。

記事の画像ギャラリーを見る