東京~神奈川で「新たな無料トンネル」が工事中! 羽田空港と川崎をつなぐ「東京湾岸道路 多摩川トンネル」の進捗は?【いま気になる道路計画】

羽田空港と東京アクアラインを直結する新たな無料の一般道路「東京湾岸道路 多摩川トンネル」の工事が進められている。開通によるメリットや、現在の進捗状況について解説していこう。

この記事をシェア

首都高湾岸線の「側道」が海底を越えて川崎市へ

多摩川トンネル一般部の広域図。

千葉市から東京都内を経由し、神奈川県横須賀市までをつなぐ国道357号は、東関東道や首都高湾岸線の側道(無料一般部)であり通称「東京湾岸道路」と呼ばれている。同道は、沿線の工業地帯や物流拠点のアクセスを担うほか、中心市街地を避けた中長距離移動ネットワークとしての役割も期待されている。

そんな国道357号「東京湾岸道路」だが、途中に未開通区間がいくつか存在し、いわばブツ切れ状態となっている。そのひとつが、東京都と神奈川県を隔てる多摩川河口部だ。

首都高湾岸線は羽田空港から南下して「多摩川トンネル」を経て川崎浮島JCTへ直結し、東京湾アクアラインへ接続。そのままベイブリッジを経て横浜市・横須賀市方面へ伸びている。一方、無料一般部である国道357号は、羽田空港ターミナル南側で「環八通り」と接続し、そこで途切れている。

そのため、千葉やお台場方面から国道357号を使って南下してきたクルマは、神奈川県内へ入るために、いったん内陸部の「産業道路」へ出て「大師橋」を渡る。あるいはさらに上流の国道15号で「六郷橋」を渡るなど、大きな迂回を強いられることとなる。2022年に空港第3ターミナル付近に「多摩川スカイブリッジ」が開通したが、あくまで地域の生活道路の域を出ず、ネットワーク性は大きくない。

このような事情からボトルネックになる道路での混雑は深刻で、交通量は国道1号・国道15号・産業道路の3本で1日あたり10万台以上となっている。特に国道15号は混雑度1.31、産業道路でも混雑度1.10(※)と慢性的な渋滞が見られている。

※混雑度:交通容量を1.0とした場合の実交通量の割合

多摩川トンネル一般部の位置図。

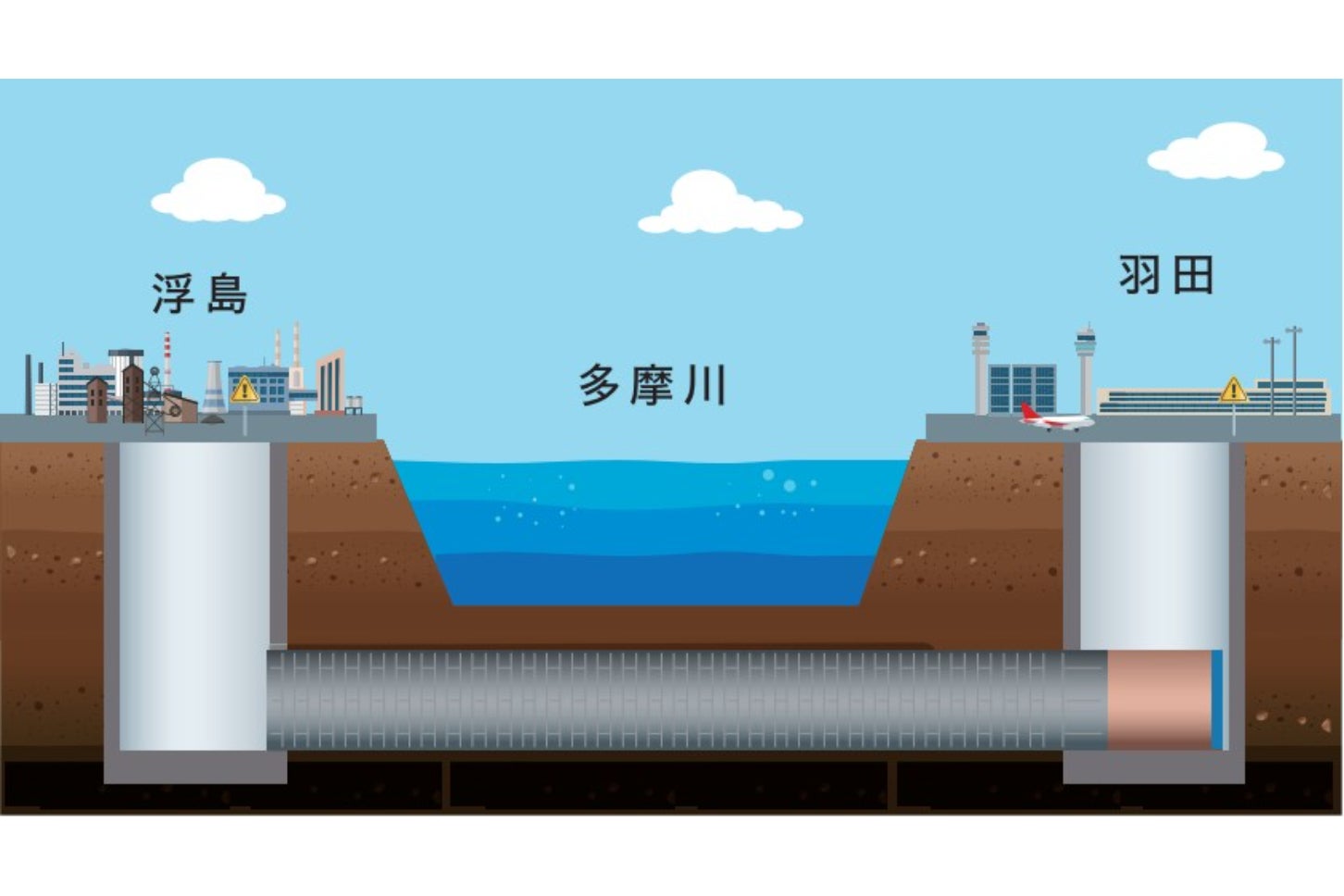

そのため国道357号の川崎市内への直結は急務とされてきた。それが首都高湾岸線と並行して、羽田空港~川崎浮島JCTを海底トンネルでつなぐ無料一般国道「多摩川トンネル一般部」計画だ。首都高湾岸線のトンネルのすぐ上流側に並行する形で設けられ、片側1車線の道路となる。延長は3.4km、そのうちシールドトンネルが2.7km(トンネル外径約16m)となる予定だ。

トンネルが開通すれば、千葉方面からアクアラインや川崎市街まで、無料で臨海部を走行できるルートが誕生することとなるため、首都圏臨海部の交通流に大きな変化がもたらされる。国土交通省によると、浮島~羽田経由の所要時間は、従来の産業道路経由の23分から、わずか8分へと短縮される見込みだ。

国道357号の海底トンネル建設は、2021年に上下線が完成した「東京港トンネル」(お台場~大井ふ頭)以来となる。東京港トンネルの完成と前後して、多摩川トンネルもついに工事が本格化した格好だ。

気になる「多摩川トンネル一般部」計画の進捗は?

多摩川トンネル一般部のシールドトンネル工事の概要。

シールドトンネルを地下深くに建設するには、まず地下の採掘出発地点へシールドマシンや資材を設置する必要がある。そのため、出発地点まで地上からまっすぐ垂直な穴を開けるのが「立坑」と呼ばれる仮施設だ。多摩川トンネル一般部の工事では、この立坑も深さ40mを越える大規模なものとなる。

この立坑建設は、2020年に準備工事が着手され、現在は「ケーソン」と呼ばれる箱状コンクリートの構築を始める段階になっている。しかし、想定外のコンクリート殻が地中に埋まっていることが判明し、追加の除去作業や設計変更を行うなど遅延が発生。予定されていた5年間の工期には間に合わず、2025年春に新たな工事契約がなされて、現在も完成をめざして着実に進行している。決して順風満帆にはいかないのが土木工事の宿命かもしれない。

また同時に、羽田や浮島のランプ部や、周辺の道路構造などの設計も始まっている。ひとまず2025年は立坑など準備工事と、調査設計が続いていく予定だ。立坑が完成し、シールドマシンがいよいよ海底に向けて掘削開始となれば、次なる大きな進展といえるだろう。

さて、国道357号のブツ切れ区間と言えば、その先の横浜方面も、まだまだ全通には遠い状況と言わざるを得ない。川崎浮島JCT~大黒ふ頭(ベイブリッジ北側)の11.4kmのうち、開通しているのは東扇島地区内で完結する3.0kmのみ。東京都内~川崎市~横浜市の臨海部を抜けていくには、「鶴見つばさ橋」を含め、まだまだ有料の首都高湾岸線を走るしか手段が無いのが実情だ。

この横浜方面の未開通部については、「計画段階評価」で概略ルートや構造を決定するプロセスも始まっておらず、具体化の一歩を踏み出せていない。しかしながら、川崎市が2023年に策定した土地利用方針では、2050年頃までに東扇島~扇島の架橋を実現したい意向が明確にされるなど、水面下の動きが続けられている。こちらの計画が動き出すのは、多摩川トンネル一般部がある程度進捗してからになりそうだが、引き続き動向に注目していきたい。

記事の画像ギャラリーを見る