『イタリア発 大矢アキオ ロレンツォの今日もクルマでアンディアーモ!』第58回【Movie】━━ミラノ・デザインウィークで出会った次世代の才能

未来のカーデザインのヒントはここにある! イタリア・シエナ在住のコラムニスト、大矢アキオ ロレンツォの連載コラム第58回は、世界屈指のデザインの祭典「ミラノ・デザインウィーク」の模様をお届けします。

この記事をシェア

世界屈指のデザインの祭典「ミラノ・デザインウィーク」が2025年4月7日から13日までイタリア・ミラノで開催された。同イベントは、メッセ会場を舞台とした国際家具見本市(Salone)と、市内を舞台にしたフォーリサローネ(Fuorisalone展示会の外)で構成されている。後者の出展数は1066におよんだ。自動車や関連ブランドも果敢に参加。先に本欄で記したレクサスをはじめ、筆者が確認しただけでも20以上を数えた。今回は、市内随一のクリエイター街区、トルトーナで、明日の業界を担う世代が参画した展示や作品を紹介しよう。

「代々受け継がれるクルマ」を目指す

ミラノには多くの企業が普段からデザイン拠点を構えている。GAC(広州汽車集団)もそのひとつだ。中国ではトヨタ、ホンダそして日野と合弁生産を展開している、日本と縁が深い企業である。そのGACはデザインの先行開発拠点R&Dセンター・ヨーロッパを2022年にトルトーナにオープン。ルノーから移籍してセンター長を務めるステファン・ジャナン氏を含め、17名のデザイナー、モデラーなどが開発に従事している。

彼らはセンター開設以来、デザインウィークに「カーカルチャー・シリーズ」と称するコンセプトカーを1/1や1/3モデルで発表してきた。欧州の長い自動車文化に範をとりながら、新たな解釈を試みるものだ。欧州向け車両開発の糧とすることも視野に入れている。

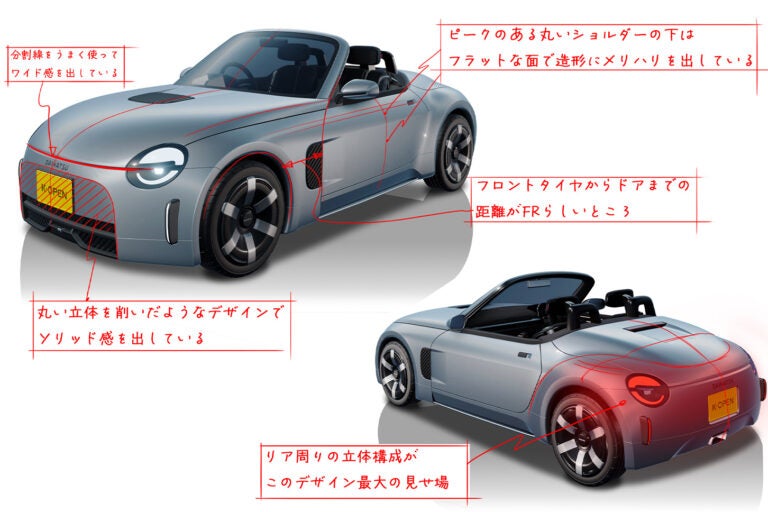

今回2025年に彼らが公開した「カーカルチャー・シリーズ#4(以下#4)」は、ハイパー・ラグジュアリーカーのスケールモデルである。デザイナーの一人として参画したエドアール・シュゾーさんは、DSオートモビルズなどでインターンを経験したあと、2022年からGACに勤務している。

GACのカーカルチャー・シリーズ#4 ハイパーラクジュアリー。

大胆なロングノーズ・ショートデッキのフォルムをもつ。(photo : GAC)

#4のデザイン開発にあたり、スタッフが確認した目標は「ノーAI」だった。人工知能(AI)全盛の今日、敢えてそれに背を向けたのである。シュゾーさんは振り返る。手作業によるものは、テクノロジーに依存したものよりも、人間の相互作用が生まれやすいという考えからだった。

そのため、「すべてが手作業で造られていることを、人々に伝えられるクルマ」を目指したという。

フォルムの着想源として選んだひとつは1930年代の超高級車ブガッティ・タイプ57クーペ・アトランティークだった。ミラノに生まれ、フランス・アルザス地方でブガッティ社を興したエットレ・ブガッティの傑作である。彼は続ける。「私たちスタッフは皆、古いものや、時の試練に耐えて今日でも意味を保つデザインに感謝の念を抱いています」

スケールモデルは、普段スタジオとして使われている施設の一室で公開された。デザイナーのイマジネーションを広げるきっかけとなった、さまざまなアイテムも並べられた。

ガルウィング式のドアを開け、EVシステムを始動させるのはスマートリング。機械と人の“つながり”が託されている。

絵画や宝石のように50〜60 年間ひとつの家族によって大切にされることを、#4に託したとシュゾーさんと語る。「1台のクルマを何世代にもわたって受け継ぐことができれば、地球環境保護にとっても良いことだということを、今こそ考えるべき時なのかもしれません」。続いてこう締めくくった。「そうすることで、人間と機械は、より切っても切れない関係を築くことができるでしょう。私たちは絶対的な形で贅沢さを示したかったのです」

1台のスケールモデルに託された思いは、筆者の予想をはるかに超えるものだった。

シート形状は、20世紀を代表する建築家ル・コルビュジエの有名な椅子「LC4シェーズロング」から着想を得た。

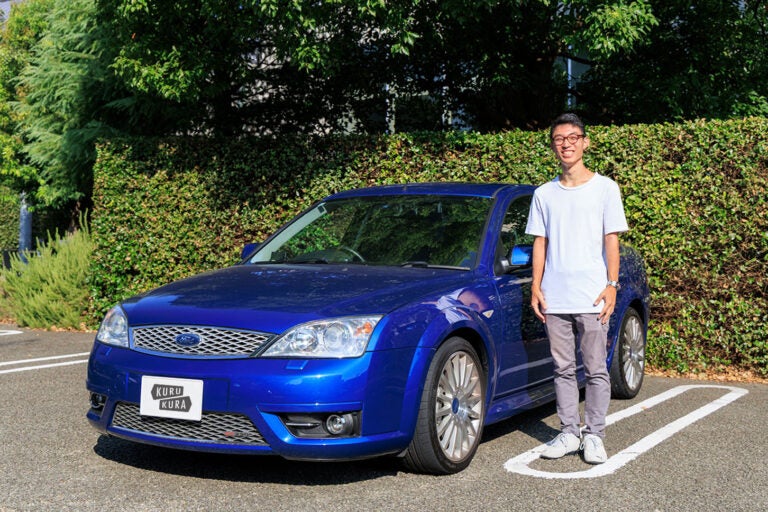

筆者に説明してくれるエドワール・シュゾーさん。フランス人と中国人の両親をもつ。

明日のシートを座布団でさぐる

トルトーナ地区では日本の自動車サプライヤー、トヨタ紡織も毎年出展している。自動車用のみならず航空機用内装製品の製造販売を手がける同社にとって、ミラノとの関係は意外に深い。2011年にデザインスタジオを開設。以来デザインウィークに継続出展してきた。開発力を発信するとともに、展示で得られた知見を将来の車室空間に活かしていくのが目的だ。

同社のショールームで案内してくれたのは、2011年に入社、2023年ミラノに赴任した朝井 佑さんである。彼らの展示は前回2024年もユニークだった。日本の職人が製作した「おりん」を来場者が叩いてもらうことで、音を可視化する試みを実現。同時に、実際に菅笠(すげがさ)職人を日本から招き、緻密な織り込みによる数値化できない心地よさを表現した。

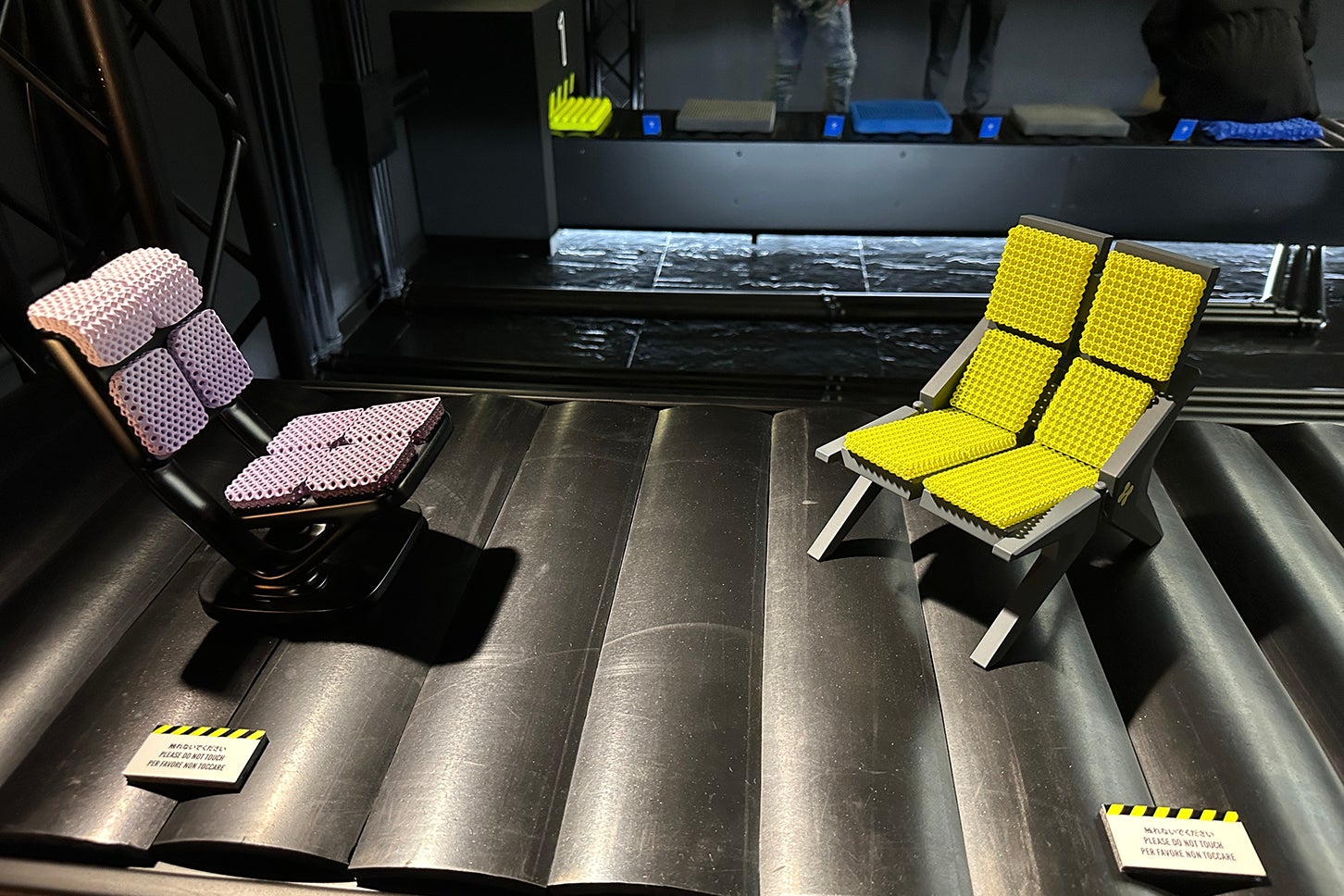

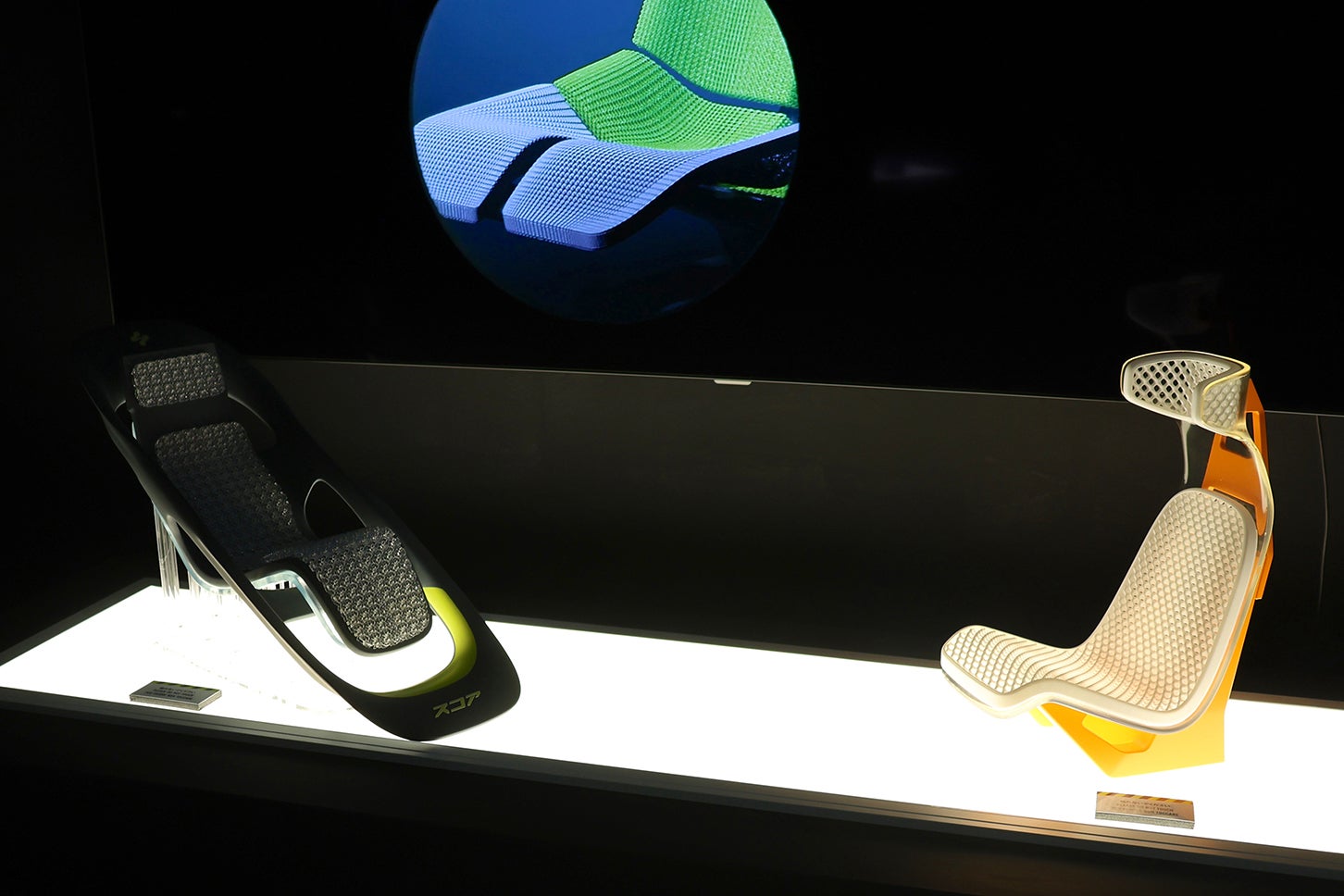

トヨタ紡織の「S-CORE(スコア)」。一番手前の青い座布団は寝具メーカーが作ったもの。内部に形状が異なるコイルスプリングが多数並べられており、体圧を巧みに受け止める。

こちらはウールを積極的に使用。環境性能に優れる。

いっぽう2025年のテーマは「S-CORE(スコア)」だ。Sitting(座る)、Seat(シート)、Soft(やわらかさ)、Spring(弾力)などの頭文字「S」と、それらを支える「Core(核・本質)」を加えた造語という。日本の座布団に着想を得て、同じシルエットでありながら、構成する素材や構造によって異なる特性をもつことを示した。彼らいわく「スーパー座布団」である。

会場には工場のベルトコンベア状のセットが設けられていた。そこに数種のクッションが載せられ、実際に座り心地が試せるようになっている。朝井さんは説明する。「欧州企業4社との共創によるものです」。具体的には3Dプリンティング、コイルスプリング、エコ素材、繊維のエクスパートたちと協業した。

作品は素材や構造が異なるため「スポーティー」「快適さ」「サステイナブル」そして軽量性」という評価軸からすると、それぞれに特性をもつ。来場者に実際に座ってもらい、どのシートが気に入ったかを選んでもらっていた。

展示した技術の一部を用いた家庭用ファニチャーのスケールモデル。

自動車用シートのコンセプトモデル。

朝井さんは、今回の企画のさらなる目的についても語ってくれた。「自動車シートというのはポリウレタンでできています。実はリサイクル性が非常に悪いので環境負荷が高い素材です。 そこで今回は、独自技術を持つ欧州のコラボレーターと協力し、 新たな一歩を踏み出そうというのが狙いなのです」

コンベアは、家庭用チェアの模型、そして自動車用シートのコンセプトと続いていた。見上げれば映画「007」シリーズの冒頭のごとく、暗闇に動く円形スポットライトで、未来の自動車シートを“ちら見せ”する遊びも盛り込まれていた。

私たちが次に手に入れるクルマのシートにも、今回の座布団で試みられたテクノロジーが応用されているかもしれない。

トヨタ紡織ミラノ・デザインブランチに勤務する朝井 佑さん。

未来の自動車シートのイメージが、覗いているかのごとく円の中に見え隠れする。

お手本は「あの時代の日本製クーペ」

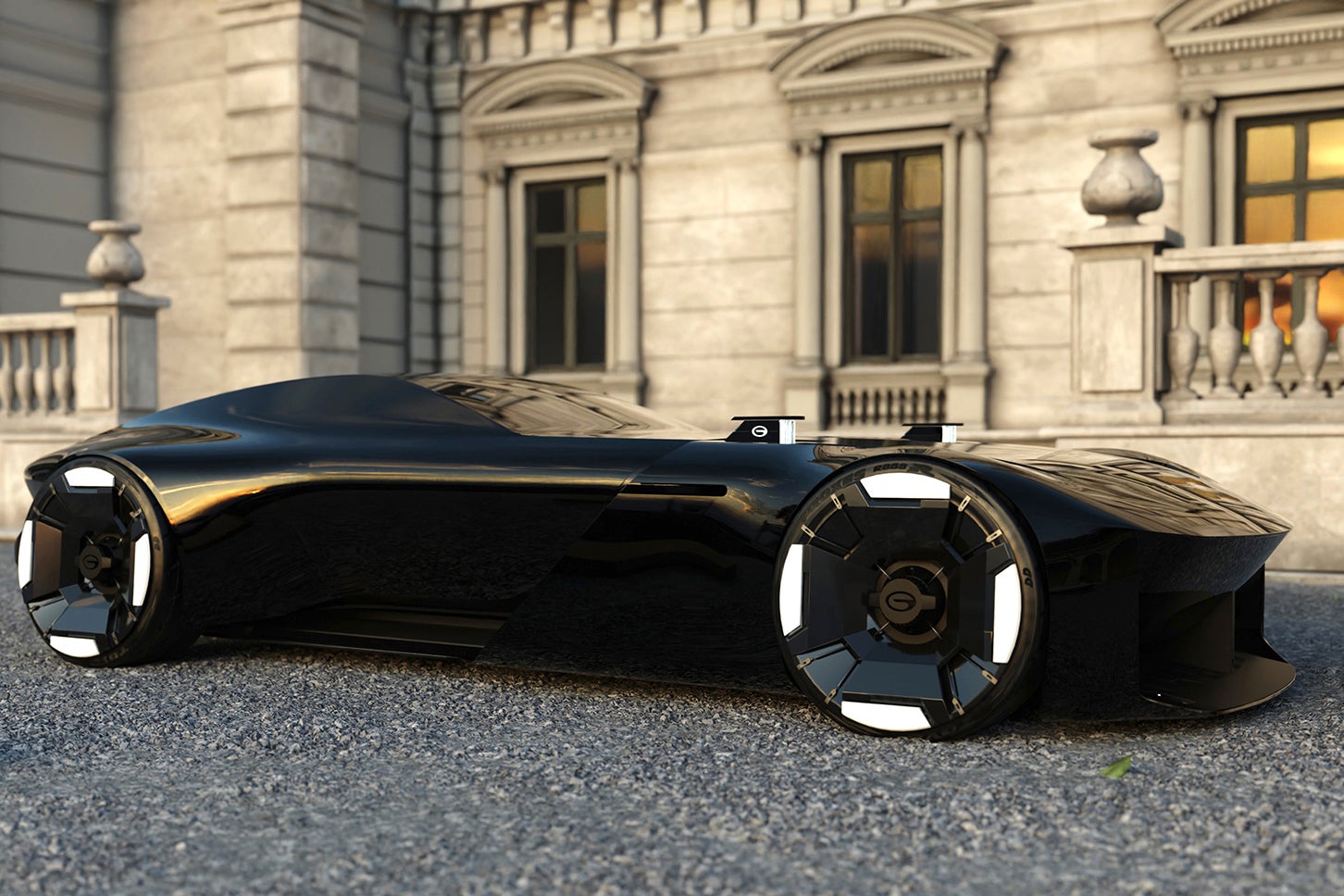

最後は、イタリアを代表するカーデザイン会社として知られる「イタルデザイン」だ。1/1モックアップ「ラピダ」はデザイン教育機関で、日本の専門職大学に相当する「IEDトリノ」との共創である。

イタルデザインは指導・監修だけでなく、製作現場も提供。IEDトランスポーティーション・デザイン科マスターコースの学生たちは修了制作として6か月間、市場分析やスケッチから実物大モデルの製作までを手掛けた。

Rapidaとはイタリア語で高速を意味する。コンセプトは「Z世代(筆者注:1990年代半ばから2010年序盤生まれ。定義には諸説ある)に向けた、デザイン性、汎用性、アクセシビリティを兼ね備えた2+2スポーツカー」である。内燃機関・ハイブリッド・電動いずれにも対応可能な構造をもちながら1990年代の小型スポーツカーの楽しさと手頃さを現代に蘇らせ、若者にもスポーツドライビングの魅力を伝えることを目指した。

冒頭写真で紹介したIED-イタルデザイン・ラピダの後部。各種スポーツ・ギアを搭載できる形状が模索された。

IEDでは、以前から修了作品を自動車メーカーと製作してきた。ただし、同校のトランスポーテーション科でコーディネーターを務めるミケーレ・アルベラさんにとって、今回の協業には特別な思いがあったようだ。彼は語る。「私はイタルデザインを大変尊敬していました。なぜならフォルクスワーゲンをビートルからゴルフに切り替えた立役者でした。クルマを今日の姿に変えたのは、彼らだったのです」

実はラピダ製作にあたり、重要なもうひとつのキーワードがあった。「JDM」だ。Japanese domestic marketの略で、日本国内を主眼に開発された車両を指す。彼らにとっては、日産スカイラインGT-R、トヨタ・スープラ、ホンダ・インテグラ・タイプR、マツダRX-7といったクルマたちだ。アルベラさんは証言する。「2000年代生まれの世代は、そうした80-90年代の日本車に情熱を抱いています」。ただし、ラピダのデザインについて、こう続ける。「私たちは懐かしさをもって過去を振り返るのではなく、新しいことを学び、創造する車をつくりました」。一例が後部だ。自転車やサーフボード、スキーなどを積載できるようにし、運転以外の体験もサポートするようにした。

IEDトリノのトランスポーテーション科マスターコースでコーディネーターを務めるミケーレ・アルベラさん。

参加学生のひとり、ジョージ・ローさんによるスケッチ。ジャパニーズ・コミック感覚がひしひしと感じられる。(photo : IED)

教員のひとりを務めたイタルデザインのアンドレア・ポルタさんは、筆者の長年の知人である。若き日に日本に留学し、大黒PAのオフ会に集まるクルマを見たいばかりにタクシーで向かったという武勇伝の持ち主だ。日産GT-R50 by イタルデザインではプロジェクトマネジャーを務め、プライベートではマツダ初代MX-5と3代目RX-7を所有する。まさに今回の計画に適任であった。彼はリリースでラピダへの思いをこう語っている。「コミック、ビデオゲーム、映画、テレビは、今日の若者が自分自身を発見するだけでなく、他者や異なる世代間をつなぐ役目も果たしています。ラピダも親と子をクルマに対する共通の情熱で結びつけることができるクルマです」

ラピダに携わった学生の多くは修了後、自動車の世界に携わってゆく。彼らのなかで、いきなりラピダのようなモデルに携われる幸運な若者は少ないだろう。しかし、それを創造すべく情熱を傾けた半年を忘れないでいてほしいと筆者は願う。

ミラノにおける春の祭典は、華やかなインスタレーションだけでない。クルマの未来を地道に模索する若き人々に出会うことができる場なのである。

イタルデザインから指導教員のひとりとして参加したアンドレア・ポルタさん。

ラピダ計画に参加したIEDトリノ・トランスポーテーション科マスターコースの学生一同。(photo : IED)