被災した国道169号を「新トンネル」で復旧!? 奈良県で工事開始。相次ぐ土砂崩れに「抜本的な対策」が全国で進む理由とは?【道路のニュース】

大規模な土砂崩れによって被災した国道を、そのまま復旧するのではなく、新たなトンネル建設によってより安全な道路にするという工事が、奈良県内で始まろうとしている。一体なぜそのような工事になったのだろうか。実は、このような事例は日本各地に見られるという。

この記事をシェア

国道169号の土砂崩れ区間。復旧は「新トンネル」で

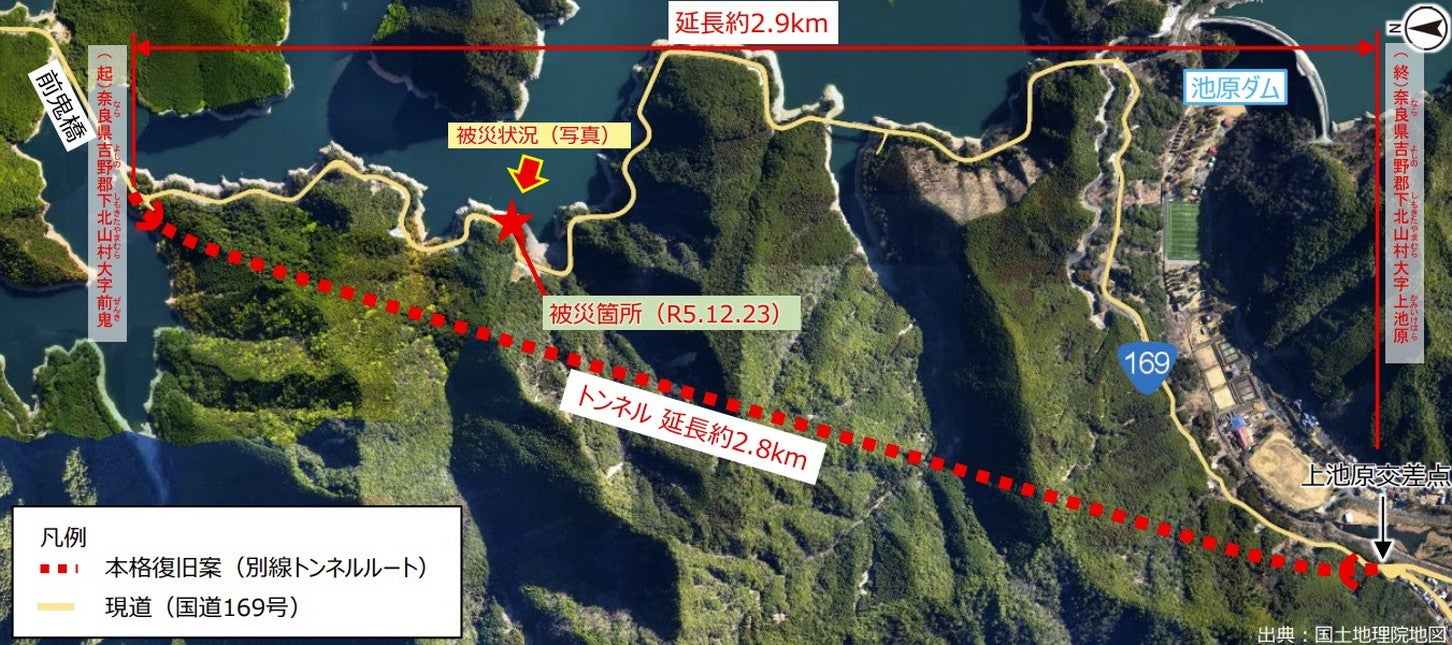

土砂崩れで被災した国道169号(前鬼~上池原)の位置図。

国土交通省 奈良国道事務所は、土砂崩れで被災した奈良県下北山村の国道169号(前鬼~上池原)について、トンネルを整備予定の新ルートによる本格復旧工事を2025年6月15日(日)に起工すると発表した。

土砂崩れは2023年12月23日に発生。長さ約40m、幅約20mにわたる大規模なもので、自動車2台が巻き込まれ2名が死傷するという惨事になった。

被災した国道169号は、橿原市方面から吉野町、川上村などを経て、和歌山県新宮市方面へ抜けるルート。そのうち下北山村の被災箇所周辺は、約半年にわたって一般車両の通行止め措置が続いた。2024年6月に、被災箇所を仮桟橋で迂回する形で、暫定的に通行再開となっている。

なお、国道169号の管理主体は奈良県だが、復旧には高度な技術を要するとして、2024年3月に道路法第13条第3項に基づく「国の権限代行による災害復旧事業」によって行うことが決定した。

現地で地質調査が行われた結果、周辺に深層崩壊の危険がある緩み地形が点在することが判明。同年4月から計3回にわたる「防災対策検討委員会」が開かれ、現地の本格的な復旧方法が検討された。

その結論として、既存の道路をそのまま活用して本復旧の工事を行えば、再び土砂崩れが起きて寸断される可能性があるほか、工事がさらなる崩壊を誘発するおそれもあるとして、当エリアを避けてトンネルで一気にショートカットする「抜本的で恒久的な」復旧方法が採用されたのだ。

国道169号(前鬼~上池原)の本格復旧として建設される、新トンネルの概要。

トンネルの長さは約2.8km。池原ダム湖北側の前鬼橋から、直線で一気にダム下流の上池原地区まで到達する。2車線と路肩が整備され、標準幅員は7.5m。トンネルのルートは判明した地すべり面から十分離れていて、安全が確保されている。

そして今月、いよいよ工事開始を迎えることとなった。起工式は6月15日(日)16時から、下北山村役場横体育館で執り行われる。

完成までは約4~5年かかると見られ、2029年頃の開通が予想されている。トンネル整備によりクネクネと狭い山岳区間だった当区間がより通行しやすくなり、所要時間の短縮にも効果が見込まれる。

被災箇所を「新トンネルでショートカット」事例は他にも

能登半島地震で被災した、国道249号(輪島市門前町~珠洲市)における本復旧の概要。

同様のケースは近年、さまざまな自治体で採用されている。

2024年1月の能登半島地震で被災した石川県の国道249号では、国道249号において5か所で土砂崩れなどにより寸断が発生。復旧方法が検討された結果、4か所で「新ルート整備による復旧」と結論付けられた。このうち、輪島市内では中屋トンネル北側に約800mの新トンネル、珠洲市内でも約1.7kmの新トンネルがそれぞれ建設され、崩壊箇所をショートカットする計画となっている。

また、長野県天龍村の国道418号でも、2020年に大規模な土砂崩れで道路が寸断されたが、翌年6月に被災区間を避けてショートカットする「福島トンネル」(長さ762m)が掘削開始。2年後の2023年4月に開通を迎えている。

さらに北海道南西部の乙部町に位置する国道229号でも、2021年に岩盤崩壊で海沿いの道路が寸断。山を一気に抜ける約2kmの新トンネルが事業化され、2024年5月にトンネル本体工事が着工している。事業期間は約7~10年の見込みだ。

このように、土砂崩れで被災した道路をそのまま修復するのではなく、より安全が確保されるルートを新たに「作り直す」選択を行う事例が各地で採用されている。事業費や事業期間は通常より大きいものとなるが、中長期的に見れば、頻繁に発生する被災と復旧のリスクとを比較して有利な条件と判定されるのだ。近年ますます異常気象が増加するなか、迫られる対応も少しずつ変化しつつあるといえそうだ。

記事の画像ギャラリーを見る