なぜ路面を舗装するのか? 道路に隠された舗装のひみつ。【川辺謙一の「道路の科学」Vol.8】

交通技術ライター川辺謙一が語る「道路の科学」。第7回は、舗装に迫る。

この記事をシェア

かつては少なかった舗装道路

現在、日本では多くの道路の路面が舗装されています。今ではそれが当たり前になっているので、路面を舗装する理由を考えたことがない方が多いかもしれません。

ただ、このような状況になったのは、比較的最近のことです。かつては、路面を舗装していない未舗装道路が多数存在していました。国土交通省の資料[1]によると、道路における簡易舗装をふくむ舗装道路の割合(舗装率)は、2020年に約82.5%(一般国道は99.5%)であったのに対して、1970年には約15.0%(一般国道78.6%)でした。つまり、半世紀以上前は、一般国道を除けば、未舗装道路がめずらしくなかったのです。

それでは、なぜ道路を舗装する必要があるのでしょうか。なぜ日本では、半世紀で道路の舗装率が急に上がったのでしょうか。今回はそれらの謎に迫ってみましょう。

円滑な車両交通を実現する

まず、舗装の目的に迫ってみましょう。『広辞苑第七版』は、「舗装」を「道路面の耐久性を増すため、煉瓦・木塊・土石・コンクリート・アスファルトなどで路面を築造すること」と説明しています。

なぜ路面の耐久性を増す必要があるのでしょうか。それは、大きな力が働いたときに変形しにくくするためです。

未舗装道路を車両が通行すると、路面に「轍(わだち)」と呼ばれる車輪の跡が残る。筆者作図

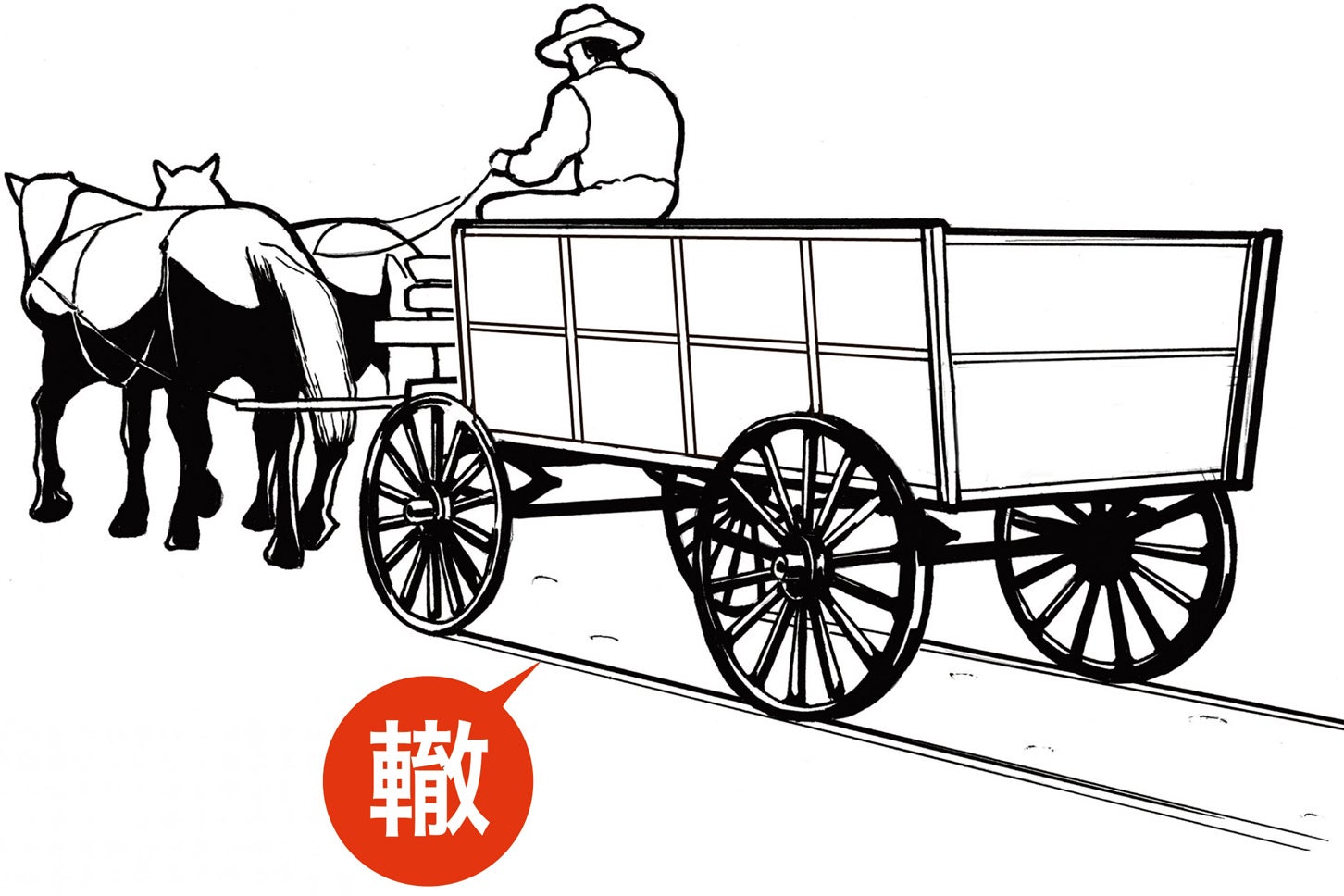

たとえば、舗装していない未舗装道路を馬車や自動車のような車両が通行すると、車輪にかかる重さが路面の狭い面積にかかり、路面が変形して「轍(わだち)」と呼ばれる車輪の跡(凹み)ができます。

また、車両が繰り返し通行すると、多くの「轍」が路面に刻まれ、車両が通行しにくくなります。雨が降って路面がやわらかくなれば、「轍」がより深く刻まれ、路面の凹凸が大きくなるだけなく、車輪が動かなくなることもあります。

海岸の砂浜に刻まれた自動車の「轍」。数が増えると、凹凸が増えて自動車が走りにくくなる。筆者撮影

そこで人類は、「轍」ができにくいように、路面を固くすることを考えました。その歴史は古いです。たとえば紀元前には、ローマ帝国が石畳の道路を整備しました。石畳とは、路面に石を敷き詰めたもので、舗装のルーツの一つです。

ヨーロッパでは、こうした石畳の道路が早期に整備されたため、車両交通が発達しました。自動車が発達してからは、アスファルトやコンクリートで舗装した車道が整備されました。ただし、一部では石畳の道路が存在します。

アスファルト舗装の車道(左)と、石畳の歩道。中央の赤く塗られた部分は自転車道。ドイツ・ベルリンにて筆者撮影

道路整備が遅れた日本

いっぽう日本では、江戸時代末期まで幕府が防衛上の理由で街道での車両の通行を禁じたため、車両交通が長らく発達しませんでした。明治時代になってからは、政府が鉄道の整備を優先したため、道路の整備が長らくないがしろにされました。

第二次世界大戦後には、国内で自動車保有台数が急増しました。ところが、多くの道路が未舗装のまま放置されており、自動車交通を発達させる環境が整っていませんでした。当時は国内交通の主役が鉄道であり、産業の発展のために道路整備が必要であることが、十分に認識されていませんでした。

![1950年代に日本で撮影された道路の写真。未舗装道路で動けなくなった自動車を複数の人が押している。出典:資料[2]](https://kurukura.jp/assets/uploads/2025/06/20250602-hosou-05.jpg)

1950年代に日本で撮影された道路の写真。未舗装道路で動けなくなった自動車を複数の人が押している。出典:資料[2]

上の写真は、1954年に米国の調査団が日本の建設省(現・国土交通省)に提出した報告書に掲載されたものです。傘をさしている人がおり、路面の凹みに水がたまっていることから、雨の日に撮影されたことがわかります。また、多くの人が自動車を押していることから、路面が雨でやわらかくなり、動けなくなった自動車を救出している場面であることがわかります。なお、先述した報告書の復刻版(資料[3])のp324には、これが国道1号(東京・名古屋・大阪を結ぶ一般国道)の写真だったことが記されています。

道路に舗装が必要であることは、この写真で一目瞭然です。実際に未舗装道路では、大雨が降ると通行止めになることがありました。

日本は、1950年代中頃になって本格的に道路整備を進め、自動車交通を発達させました。その結果、未舗装だった道路の多くが舗装され、現在のようになりました。つまり、日本は、ヨーロッパとくらべると道路整備の必要性に目覚める時期が遅かったので、1970年でも未舗装道路が多数存在し、短期間で道路の舗装する必要に迫られたのです。

<参考資料>

[1] 日本の舗装道路の歴史を教えてください,国土交通省

https://www.mlit.go.jp/road/soudan/soudan_10a_02.html

[2] ワトキンス調査団著・建設省道路局訳『日本国政府建設省に対する名古屋・神戸高速道路調査報告書』1956年8月8日/通称「ワトキンス・レポート」

[3] ワトキンス・レポート45周年記念委員会編『ワトキンス調査団 名古屋・神戸高速道路調査報告書』勁草書房,2001年11月