知っておきたい自動運転の基礎知識。「運転自動化レベル」とは何?

2020年は、いよいよ自動運転の時代に突入するとされている。「レベル3」のクルマの市販や、「レベル4」の自動運転バスによる移動サービスも始まりそうだ。この機会に、そのレベル3や4といった自動運転の区分けをおさらいし、自動運転化技術の開発状況を紹介しよう。

この記事をシェア

画像1。トヨタが東京モーターショー2019で出展した自動運転バス「e-Pallet」。

内閣官房の高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略室)・官民データ活用推進戦略会議は、2015年から毎年「官民ITS構想・ロードマップ」を発表している。それによれば、2020年にはレベル3のオーナーカーが市販され、画像1のトヨタ「e-Pallet」のような無人自動運転バスなどによる、レベル4の公共交通のサービスがスタートするとされている。このロードマップが実現すれば、2020年は、まさに自動運転元年になりそうだ。

自動運転が普及すれば、世の中を大きく変えることは間違いない。まず、交通事故や渋滞の減少が期待できるし、日本ではバスやトラックなど商用車のドライバー不足や、地方の公共交通不足の解決策にもなりそうで、大いに期待されているのである。

運転自動化レベルの定義は米国SAE Internationalの日本語訳を採用

新聞やテレビ、ネットなどでは、自動運転のレベルを「レベル3」とか「レベル4」と示すことが増えてきた。これを単純に自動運転レベルと理解している人は多いと思うが、これらは「運転自動化レベル」といわれる、技術の面から自動運転のレベルを捉えたもので、そのままクルマの自動運転のレベルには該当しないので注意が必要だ。

たとえば、レベル1とレベル2は、技術的には自動運転にも使われる技術を採用しているが、それらのクルマが自動運転車かといえば、そうではない。レベル2までの技術のクルマは、あくまでも「運転支援車」であり、すべての運転操作をドライバーが責任をもって行う必要があり、自動運転車とはいえないのである。

この技術面からのレベル定義は、日本では「自動車用運転自動化システムのレベル分類及び定義」(公益社団法人 自動車技術会が2018年2月に発表)として、定められたものだ。そのベースは、米国の非営利団体SAE International(※1)が2016年9月に発表した「J3016」で、それを日本語訳したものである。運転自動化レベルの定義は、世界的にこのSAE Internationalの「J3016」が基準として使われることが多い。

※1 SAE International:モビリティ関連の研究者やエンジニアらが所属する米国の非営利団体

自動運転レベルではなく運転自動化レベルと呼ぶ理由

前述したように、運転自動化レベルは、自動運転関連の技術を採用しているかどうかがポイントであるため、それを使っているからといって、自動運転車ではない。このため、レベル分けの対象には、自動運転車のみではなく、たとえば衝突被害軽減ブレーキを搭載した既存のクルマも含まれる。

ここが勘違いされやすく、ユーザーの誤解による事故にもつながりかねないため、しっかりと社会的な理解を進めていく必要があるところだ。ちなみに、レベル3以上で、条件があったときにのみ自動運転車といえる範疇となるが、レベル3以上のクルマをユーザーに対してどのように呼ぶかはまだ検討中だ。

運転自動化レベルは0~5までの6段階

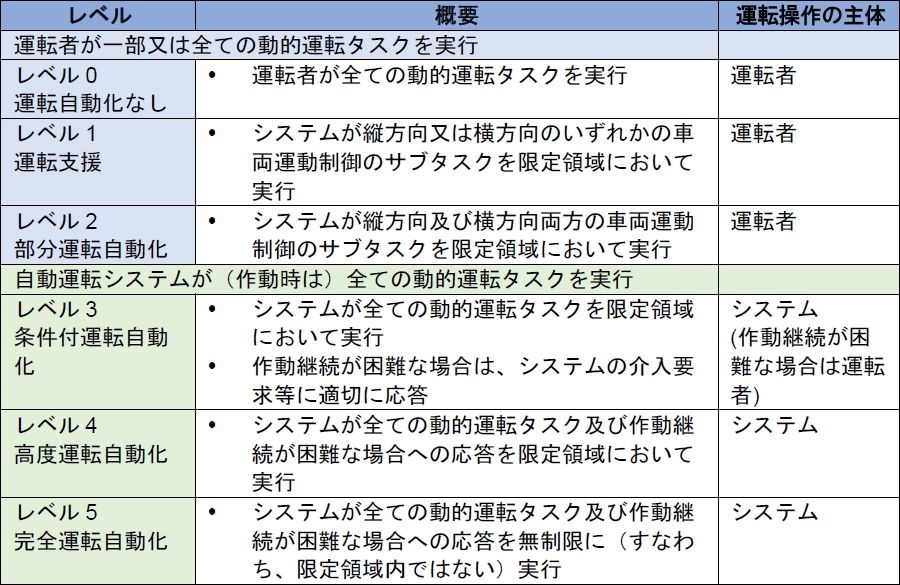

運転自動化レベルの定義は画像2の通りで、6段階ある。前述のとおり、レベル3以上から初めて自動運転車といえることになる。

画像2。運転自動化レベルの定義の概要。項目の「操縦の主体」をわかりやすくするため、「運転操作の主体」に変更した。「官民ITS構想・ロードマップ 2019」より。

※「操縦の主体」とは、認知、予測、判断および操作という運転に必要な行為をなす主体のことで、「動的運転タスク」、「運転操作」なども、同じ意味を指す。

ドライバーの運転支援技術としてのレベル1と2

現在、多くの新車に衝突被害軽減ブレーキ(画像3)が搭載されている。そのほか、誤発進抑制やACC(※3)、LKA(※4)などのASV技術が備わる。これらは事故の回避や、運転の負担を減らすためにドライバーを支援するための技術で、運転自動化レベル1のクルマとは、これらの技術を一つ搭載したクルマのことを指す。

※3 ACC:Adaptive Cruise Controlの略。車間距離維持支援システム

※4 LKA:Lane Keeping Assistの略。車線維持支援システム

画像3。JNCAPでの夜間の対歩行者・衝突被害軽減ブレーキのデモの様子。

そしてレベル2は、レベル1の技術を複数組み合わせたものだ。たとえば、ACCとLKAを組み合わせることで、同一車線内で条件がよいときには自動運転風に走ることもできるようになる。ただし、もちろん自動運転車ではないので、クルマに任せることはできない。もし事故になったら、すべての責任はドライバーにある。

レベル2の車両は市販化を開始

レベル2の車両としては、日産の高度運転支援システム「プロパイロット2.0」(画像4)を搭載した13代目「スカイライン」などがある。「プロパイロット2.0」を使用して、条件を満たせばハンズフリーも可能だ。ただし、あくまでもドライバーの運転を補助しているだけで、クルマ側は運転に対して保証もしていないし、責任ももたない。感覚的に自動運転と思ってしまうかもしれないが、注意が必要である。

画像4。日産の運転支援技術「プロパイロット2.0」のイメージ。条件を満たせば、ハンズフリー運転が可能だ。

→ 次ページ:

続いてはレベル3以上について!

運転自動化レベル3:システムが運転を行うが、ドライバーに戻されることも

画像2を再掲載。運転自動化レベルの定義の概要。「官民ITS構想・ロードマップ 2019」より。

レベル3からが自動運転車の範疇となる。ただしレベル3の運転自動化技術では、システムがクルマの運転操作(操縦)を担当するものの、そのシステムが運転操作をし続けることが困難になったときは、ドライバーにその役目が移譲される。そのためドライバーは、常に、直ちに運転を引き受けられるよう、周囲の交通に気を配っておく必要がある。

それでも、システムが正常に作動中の場合は、運転を直ちに引き継げる状態なら、運転操作以外のことをしても許容される。現状では、具体的にどの行為が問題なく、どの行為がダメかは示されていないが、スマホを操作する、食事をするなどは、許容されそうだといわれている。

道交法と運送車両法の改正で、2020年にレベル3のオーナーカーが市販可能に

2019年現在、レベル3の自動運転車はまだ法的に市販できないが、現在、関連する法規の改正が進められているところだ。このため、2020年にはレベル3の技術を搭載したオーナーカーの発売が可能となりそうだ。

運転自動化レベル4:システムが運転のすべてを受け持つ本格的な自動運転

レベル4になって初めて、システム(クルマ)が設定した自動運転の条件内であれば、運転操作の主体が完全にシステムとなる。つまり、レベル3のように、システムが交代をドライバーに求めることはなくなる(予め設定された自動運転ができる条件内に限るが)。

レベル4のオーナーカーの市販は若干先で、2025年を目処に「高速道路での完全自動運転化」技術の実現が目指されている。

レベル4の公共向け移動サービスが間もなく始まる

一方、公共交通機関などではレベル4の実用化が先行する。無人自動運転バスやファースト/ラストマイルモビリティなどによる、公共向け移動サービスを2020年から開始するため、各地で実証実験が行われている最中だ。2018年以降に実施中、もしくは実施された実証実験は、国家プロジェクトおよび自治体・民間主導合わせて全国で30以上になる(2017年以前も複数の実験が行われてきた)。

車両のサイズはさまざまで、ゴルフカートをベースにした最大6人程度が乗車できる小型タイプ(ファースト/ラストマイルモビリティ用途)、10人程度のマイクロバスタイプ、30人ほどが乗れる中型バスタイプなど、複数のサイズの車両で実証実験が行われている。サイズが複数あるのは、走行する地域の道路事情や、地方やニュータウン(大型団地)向けの公共交通、観光、通勤などの用途に合わせているからだ。

またこれらとは別に、2022年以降の予定で、高速道路におけるバスの運転自動化(レベル2以上)も開発が進む。

画像5。仏NAVYASAS社製「NAVYA ARMA」。SBドライブが実証実験に使用している車両で、運転手を含めて11人が乗車可能。

流通向け物流サービスはまず隊列走行技術から

商用車の流通向け物流サービス(トラック)については、公共向け移動サービスとはまた異なる技術が国家プロジェクトとして開発されている。

現在、実証実験が進められているのが、高速道路における電子連結したトラックによる隊列走行技術だ。物流業界もトラックドライバー不足が深刻化しており、それを補うのが狙いである。

電子連結による隊列走行は、CACC(※5)とLKAを組み合わせることで可能となるレベル2の技術だが、隊列の2台目以降のトラックには、結局、レベル4以上の技術が必要ともいわれている。

※5 CACC:Cooperative Adaptive Cruise Controlの略。車車間通信を用いた協調型車間距離維持支援システム

まず2021年までの市販化が目標となっているのが、後続車にもドライバーが乗る「後続車有人隊列走行システム」(画像6)。先頭のドライバーが隊列を牽引し、後続のドライバーは運転操作をしないで済むため長距離運転の負担が軽減する。

画像6。2018年1月に行われた、トラックの電子連結による隊列走行実験の様子。このときの後続車は有人だ。

そして2022年以降として開発が進められているのが、後続車が無人となる「後続車無人隊列走行システム」だ。こちらは、ひとりでより多くの物資を輸送できるようにするのが狙いである。後続車は完全にシステムが運転操作を行うため、ときにはレベル4の技術が必要になるといわれている。

無人自動運転のレベル4トラックによる物資の運搬実験も

トラック向けのレベル4の開発目標は、2025年以降となっている。そうした中、長距離輸送ではないが、工場の敷地内などの限定領域でレベル4の無人自動運転による物資の運搬実験を行っているUDトラックスのような企業もある。UDトラックスは国内初となるレベル4の自動運転実験トラック「風神」(画像7)を開発し、2019年8月に日本通運、ホクレン農業協同組合連合会と共同で実証実験を実施。北海道のホクレン中斜里製糖工場において、無人自動運転で一般道を含むルートを通って砂糖の原料となるてん菜を運搬した。

画像7。東京モーターショー2019でUDトラックスが出展した、レベル4自動運転実証実験車「風神」。

運転自動化レベル5:どんな道路でも自動運転が可能

レベル5は、一般道も含めてクルマが通行可能なすべての道路において利用できる「完全運転自動化」のことだ。レベル4は、自動運転ができる条件が予め設定されるが、レベル5はSF映画などに出てくるような条件のない完全な自動運転車になるといわれている。

レベル5は開発の難易度が高いため、実用化の目標時期などは今のところ設定されていない。

レベル5に到達しなくても運転自動化技術は一般道に対応の予定

レベル5に到達しないと運転自動化技術が一般道に対応できないのかというと、そうではない。実は、複数の自動車メーカーが一般道にも対応した運転自動化技術の開発を進めており、2020年以降に登場してくる模様だ。例えば日産は、東京モーターショー2019において、市販化も想定した軽自動車規格のコンセプトEV「IMK」(画像8)を発表。同車を市販化する際は、一般道の主要幹線路にまで利用範囲を拡大した次世代版「プロパイロット2.0」を搭載するとしている。

画像8。日産が東京モーターショー2019で発表した、軽自動車規格のコンセプトEV「IMK」。

自動運転は夢の技術といわれていた時代はもうすぐ終わり、本格的な自動運転の時代がいよいよ到来する。間もなく、ドライバーのいないバスが乗客を運び、ドライバーがハンドルを握らないクルマが走る光景は、当たり前となりそうだ。