ノーベル賞受賞を機に、改めて知るリチウムイオン電池の技術的なすごさ

旭化成の吉野彰(よしの・あきら)博士ら3名の研究者が、「リチウムイオン電池の開発」により2019年ノーベル化学賞を受賞した。日本科学未来館の科学コミュニケーター・トーク「2019年ノーベル賞 15分でわかる!自然科学3賞」を通じて、吉野博士らのノーベル賞受賞理由などと共に、改めてリチウムイオン電池とはどのような電池なのかを解説する。

この記事をシェア

「リーフe+」に搭載されている、総電力容量62kWhのリチウムイオン・バッテリーパック。正極の電極材料を変更してリチウムイオンを高密度で蓄えられる層状構造とし、モジュール構造も従来の4セル単位8セル単位での構成にするなど、スペースの効率化を行い、エネルギー密度は初期のものと比べて2倍になったという。人とくるまのテクノロジー展2019日産ブースにて撮影。

日本科学未来館では、毎年ノーベル賞の予想を科学コミュニケーターが発表している。今年はこれまでとはスタイルを変え、50名の科学コミュニケーターが賞ごとに「今年こそ受賞してほしい研究テーマランキング」として、1人複数票で投票した。その結果、化学賞部門で40票を獲得して1位となっていたのが、「リチウムイオン電池の開発」だったのである。しかも、受賞研究者3人のうち2人を的中させており、その中に吉野博士も入っていた。

日本科学未来館の科学コミュニケーターの投票による「今年こそ受賞してほしい研究テーマランキング」。「リチウムイオン電池の開発」は、2位の「酸化チタンの光触媒作用の開発」(藤嶋昭(ふじしま・あきら)博士)とは僅差だった。「酸化チタンの光触媒作用の開発」も数年以内に受賞する可能性が高いといえそう。

科学コミュニケーター・トークを担当した竹越麻由さん(日本科学未来館)によれば、世の中の暮らしを大きく変えたことが今回の受賞理由のひとつだろうとする。今日、少なくとも日本では、スマホやタブレット、携帯電話、ノートPC、デジカメ、携帯ゲーム機など、さまざまなモバイル機器にリチウムイオン電池が採用されている。つまり、リチウムイオン電池の恩恵にまったく授かっていない人はほぼ皆無だ。また自動車関連でも、リチウムイオン電池が登場していなければ、「リーフ」や「テスラ」など、都市間を移動できる航続距離を持ったEVの市販化は難しかったはずだ。このように、今の世の中からなくなったら人々の生活が支障を来すほど普及し、活用されているのが、リチウムイオン電池なのだ。

またノーベル賞のプレスリリースでは、受賞理由に「化石燃料からの脱却」という点も強調されていた。これは、必ずしもリチウムイオン電池だけの話ではないが、太陽光発電や風力発電などの再生可能エネルギーによって発電した電力を貯蔵できる2次電池を代表して、現時点で最も高性能なリチウムイオン電池が評価されたということのようである。

そもそも電池とは? その仕組みは?

電池というと、多くの人にとっては電気を溜めておくものというイメージだろうか。利用者からみればおそらくそれで正しい。

一方、技術的な仕組みから説明すると、物質の化学反応または物理反応によって放出されるエネルギーを電気エネルギーに変換する装置、ということになる。さらに電気エネルギーは直流に限るという説明も見かけたりする。というと、発電機と何が違うの?となりそうだが、発電機は電磁誘導を利用して運動エネルギーを電気エネルギーに変えるものを指すようで、範囲は電池よりも狭くなりそうだ。ただ、発電機には交流発電機もあるので、電池の一部に発電機が含まれるというわけでもなさそうだ。

そういった、定義の複雑な話はともかく、電池を少し詳しく説明していこう。

電池には電気を発生させる仕組みとして化学、物理(※1)、生物(※2)などの種類がある。そして乾電池やボタン電池、クルマのバッテリーとして使われている鉛電池などとして、広く一般に普及している化学電池にフォーカスすると、その中には使い切りの1次電池、充電して再利用が可能な2次電池、外部から化学物質を入れて動かす燃料電池等の3種類がある。リチウムイオン電池を定義するなら、化学反応を用いて電気を発生させる仕組みを持ち、そして充電しての再利用が可能な2次電池である。

※1 物理電池:化学反応を行わずに、光や熱などのエネルギーを電気エネルギーに変換する装置。太陽電池や原子力電池などがこれにあたる。

※2 生物電池:生体触媒(酸素やクロロフィルなど)や微生物を使った生物化学的な変化を利用して電気エネルギーを発生させる電池のこと。まだ実用化には至っておらず、生物太陽電池や生物燃料電池などが研究されている。

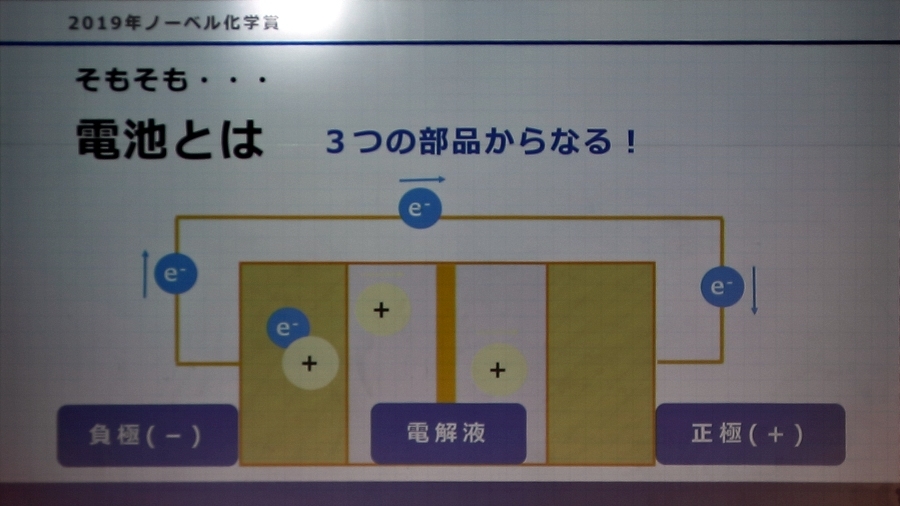

電池を構成する3つの部品。負極の物質から電子(e-)が飛び出し、それが正極側に移動することで、電気が生じる。日本科学未来館の科学コミュニケーター・トーク「2019年ノーベル賞 15分でわかる!自然科学3賞」プレゼン画面より。

電池は、大まかに負極(-)、正極(+)、そして両極を橋渡しする電解液の3種類の部品で構成されており、リチウムイオン電池もその例に漏れない。両極がどのような素材か、電解液がどのような化学物質かで、その性能や、充電の可否が決まってくる。これらを用途や要求性能などに合わせて変えることで、現在日本に存在する電池は約4000種類にも及ぶ。

また、充電可能な2次電池には、リチウムイオン電池以外にもマンガン電池やニッケル水素電池、鉛電池などが市販化されている。しかし、それらの中でも「軽い」ことと「パワフル」であるという点で優れているのがリチウムイオン電池で、それにより広く普及することとなった。

リチウムイオン電池の特徴は?

リチウムイオン電池は、電極にリチウムが使われていることがその名の由来だ。リチウムとは元素周期表で3番目に位置し、1立方cmあたり0.53gと金属の中では最も軽い。同時に、最も電子を放出しやすいという特徴も持つ。この特徴により、電池にとても使いやすいと考えられたのだ(ただし、宇宙規模で非常に希少な原子である)。

リチウムを電極に使った電池を作りたいと考えた研究者は50年以上前からいて、1970年に世界で初めてリチウムイオン電池の開発に成功したのがウィッティンガム博士だ。この時は、負極に金属リチウムを、正極に二硫化チタンを使い、2Vの電圧だった。そして1980年に今度はリチウムを正極側に使用し、コバルト酸リチウムを利用して、4Vでのリチウムイオン電池を作ったのがグッドイナフ博士である。

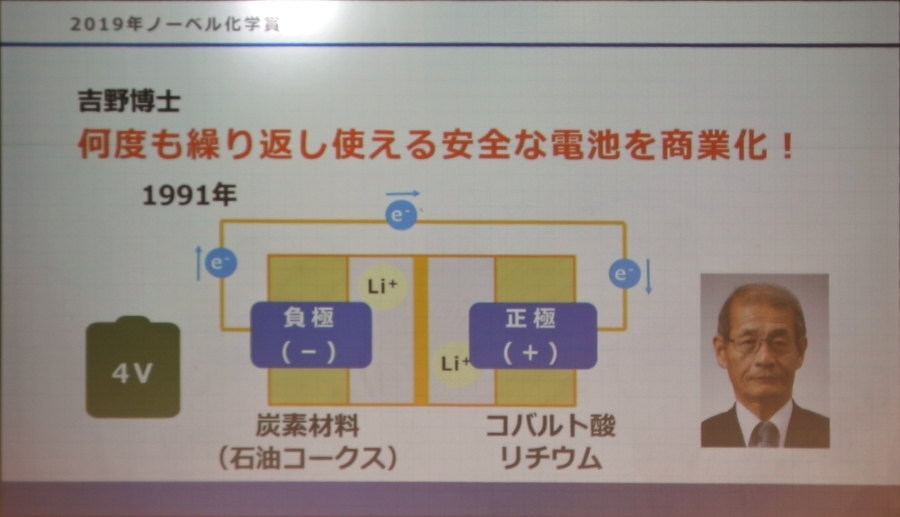

吉野博士が1991年に開発した、安全なリチウムイオン電池の市販品の基本構成。日本科学未来館の科学コミュニケーター・トーク「2019年ノーベル賞 15分でわかる!自然科学3賞」プレゼン画面より。吉野博士の顔写真は、名城大学から日本科学未来館に提供されたもの。

しかし、リチウムは水に触れると爆発するほか、人体に取り込まれると有害であるなど取り扱いが難しく、市販化までにはさらに長い時間を必要とした。多くの研究者の貢献があり、その集大成として1991年に何度も繰り返し充電して使用できる安全な2次電池として市販化したのが、今回の受賞者のひとりである吉野博士だったのである。この時は負極に炭素材料(石油コークス)、正極にコバルト酸リチウムを用いて、4Vの電圧だった。現在のリチウムイオン電池の電極はこれがさらに発展したものとなっている。

こうした吉野博士らの功績により、リチウムイオン電池が市販化されたことで、スマートフォンなどがより便利に使えるようになった。自動車関連においても、実用的なEVの登場はリチウムイオン電池なしには考えにくく、現在もさまざまな改良がなされており、安全性を向上しながら、同じ重量でも航続距離が伸び続けている。

二輪車用としてホンダが提案する 「モバイルパワーパック」と充電ステーション。充電に時間がかかるというリチウムイオン電池の弱点を克服するための仕組みで、空になったバッテリーを充電ステーションに戻し、代わりにフル充電されたモバイルパワーパックを受け取るという仕組み。モバイルパワーパックはすでにリース用EVスクーター「PCX エレクトリック」に採用されている。人とくるまのテクノロジー展2019ホンダブースにて撮影。

しかしそんなリチウムイオン電池も、「充電に時間を要する」、「適切に管理しないと発火の可能性がある」、「液漏れを起こす可能性がある」といった弱点が存在する。リチウムイオン電池の次の電池としては、全固体電池が期待されているが、大容量のものが市販されるのは早くても2020年代半ばといわれている(微細な容量の電池はすでに実用化されている)。今後も当面の間は、リチウムイオン電池が改良されながら、人々の生活を支えていくことだろう。現代社会の縁の下の力持ちに、ノーベル委員会が改めて光を当てたのだ。