渋滞を解消する「渋滞吸収走行」とは

この記事をシェア

長期休暇の時期にはつきものの渋滞。どんなメカニズムで起こるのだろうか。

なぜ道路渋滞は、いつも同じ場所で発生するのか

高速道路の渋滞と言えばかつては料金所で発生していたが、ETCもすっかり普及して、現在は料金所での渋滞はほぼ解消されている。しかし、それ以外の渋滞が起こりやすい場所では、いまも変わらず発生している。ラジオなどで聞く道路交通情報では、首都圏なら「小仏トンネル」や「綾瀬バス停付近」、関西圏なら「宝塚トンネル」や「亀山ジャンクション」など、同じ地名をよく耳にする。それらの地点では、なぜ渋滞が発生しやすいのだろうか。

渋滞の原因はどこ?

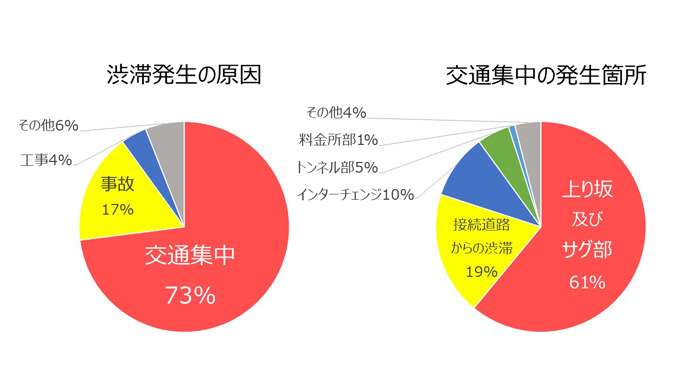

NEXCO東日本調べ。渋滞発生の原因と発生箇所。

NEXCO東日本のデータによると、2017年に関東支社管内で発生した渋滞のうち73%が交通集中によるもので、事故や工事などが原因の渋滞は意外と少ない。そして、交通集中による渋滞の発生箇所は、上り坂及びサグ部が61%となっている。なぜ上り坂やサグ部では渋滞が起こりやすいのだろうか?

サグ部における渋滞のメカニズム

サグ渋滞のメカニズム。坂道で速度が低下した車の後続車が、連鎖的にブレーキを踏み渋滞が起こる。

「サグ部」とは、下り坂から上り坂にさしかかる凹部のこと。上り坂やサグ部に差しかかると、クルマは自然と減速してしまう。そうすると前の車との車間距離が詰まるため、後続車が思わずブレーキを踏み、またさらに後続車もブレーキを踏む、それがどんどん連鎖して、結果的に渋滞を引き起こすのだ。

そんな渋滞発生のメカニズムを研究している、東京大学先端科学技術研究センターの西成活裕教授の研究室とJAF、警察庁は、2009年に「渋滞吸収隊」なるチームを結成し、共同で実証実験を実施した。

→ 次ページ:

「車間距離」をとって渋滞解消?実証実験の結果はこちら!

渋滞吸収実験!!

2009年6月、「渋滞吸収隊」は中央道に降り立った。「渋滞吸収隊」とは速度に応じた適切な車間距離をとりながら、渋滞地点に向かって走行するクルマ8台によるチーム。4台ずつ2車線に分かれて走行する。実験場所は渋滞の名所で知られる、中央自動車道の「小仏トンネル」。夕方の上りで交通集中が始まったまさにその時であった。

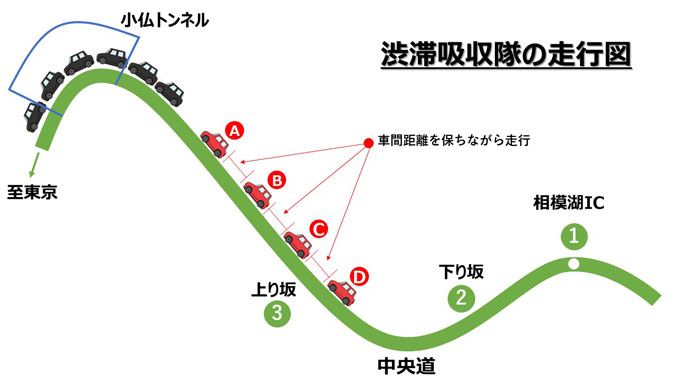

渋滞吸収隊の走行図。黒色の車列で交通集中による渋滞が始まっている。実際の傾斜はここまで急勾配ではない。

- 渋滞情報を確認

渋滞が発生したとの報せを受け、相模湖ICの手前から走行を実施。 - 下り坂区間

相模湖ICを過ぎると下り坂で速度が上がりやすいが、渋滞吸収隊は車間距離を広めにとり、速度を時速70kmに抑えて坂を下る。 - 上り坂区間

上り坂区間で渋滞の最後尾が見え始めるが、十分にとった車間距離を生かして、渋滞最後尾に追いつかないように、車間距離に応じて速度が落ち過ぎないように意識して走行。

このときの走行速度は時速30~50km。

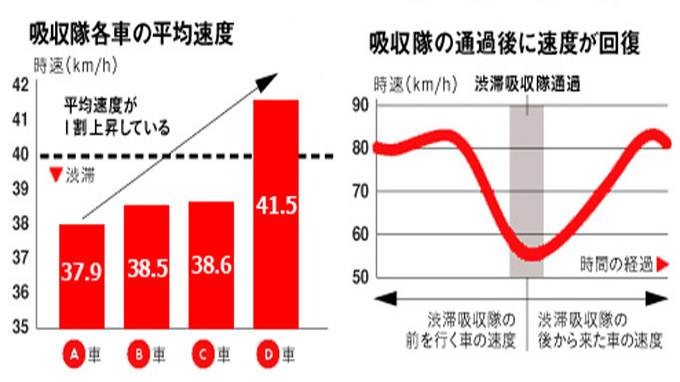

吸収隊各車の平均速度と吸収隊通過後の速度。

吸収隊各車の平均速度のグラフ(左図)では、一番後ろを走っていたD車の平均速度が1割上昇している。これは、車列の後方ほど、渋滞による影響を受けていなかったことを意味する。また、3の地点での平均速度のグラフ(右図)を見ると、吸収隊の前方を走っていた車の速度は、どんどん落ちている様子が分かる。吸収隊が通過した後に走ってきた車の速度は渋滞が起こる前の時速80kmまで回復していたことが分かる。

→ 次ページ:

渋滞吸収走行とは何?

渋滞吸収走行とは?

渋滞を停止した車列、と考えてみる。その車列の後方に車が1台加われば、車列は長くなる。先頭から1台発進すれば、逆に短くなる。言われてみれば当然の話だが、渋滞が長くなったり短くなったりするのは、このように後方に加わる車の数と、先頭から発進する車の数が異なるために変動する。

「渋滞吸収走行は」、渋滞に加わる車の数を減らすための走り方。あらかじめ十分に車間距離をとって走行し、交通量が増えてきた時点で速度を抑え、車間を詰めすぎないように走ることである。この車間距離がクッションの役割をはたし、前の車が大きく減速しても、速度を保って走行できる。実証実験の結果から、渋滞吸収走行をする車が複数いると、後方の車ほど、減速をせずに済むことが分かる。

つまり渋滞地点にたどりつく前から、こうした走行をすることで、ドライバー1人1人の運転方法によって渋滞を短くできるのだ。

日本物理学会誌(*1)に掲載された西成教授の論文によると、高速道路での交通量と車の密度を分析すると、およそ1kmあたり車が25台以上に増えた状態が渋滞であり、車間距離にすると約40mで渋滞であるという。

大渋滞に遭遇する前から、車間距離を40m以上とる走行を、ドライバーみんなが心掛けることで渋滞を減らすことができる。先に行きたい気持ちを抑え、勇気を出して渋滞吸収走行を心掛けよう。

2018年8月11日(JAFメディアワークス IT Media部 大槻 祐士)

参考文献