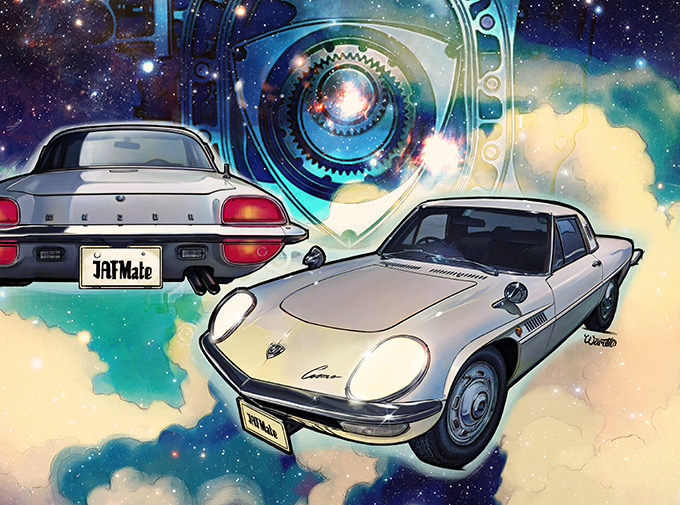

マツダ・コスモスポーツ

自動車ライター下野康史の、懐かしの名車談。生産台数1,176台。今も昔も希少なロータリースポーツ「マツダ・コスモスポーツ」。

この記事をシェア

イラスト=waruta

先日、ある旧車イベントで4台のコスモ・スポーツを見た。2017年はこのクルマが生まれてから50周年だが、まだみんなかくしゃくとしている。1967年から72年まで1176台つくられて、現存しているのは200~300台といわれる。そんな稀少種をマツダがいまでもサポートしてくれる。その点では同世代の旧車のなかでも恵まれている。オーナーのひとりはそう言っていた。

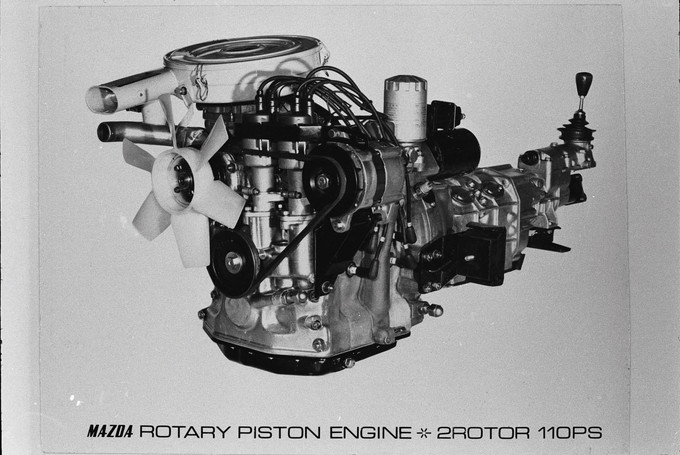

マツダのロータリーエンジン第一号が、コスモ・スポーツである。低いボンネットに収まるパワーユニットは、110馬力の10A型(後期型は128馬力)。このあと初代ファミリアから初代サバンナ(RX-3)の初期型まで使われたマツダの最小ロータリー(491cc×2)エンジンである。

90年代の初め、ユーノス・ロードスターが現役だったころ、当時、日本一程度がいいと言われるワンオーナーの最終型コスモ・スポーツに乗せてもらったことがある。90年代初頭といえば、2代目RX-7には13Bロータリーターボが載り、バブリーなユーノスコスモには3ローターの20B型が採用されていた。だが、ふた昔前のコスモ・スポーツに乗ってみると、その”小さなロータリー”がすばらしかった。

4000rpmまでのトルクはかぼそいが、それを越えるともうひとつのエンジンが目覚めたみたいに俄然、パンチを増す。トルクバンドが明瞭で、そのため、スポーツカーのパワーユニットとしてはとてもおもしろい。

レッドゾーンは7000rpmから。高回転まで変わらないなめらかさはさすがロータリーで、ビィーンという独特の音を立てながら、天井知らずに吹き上がる。過回転の警報ブザーも強制的なレブリミッターも付いていないため、全力加速中はタコメーターを注視している必要があった。60~70年代に、4000rpmからが美味しいこんな高回転エンジンがほかにあっただろうか。

960kgの車重を支えるシャシーもスポーツカーらしさに溢れていた。ロック・トゥ・ロック2.75回転のステアリングは遊びもなく、適度にクイックで、剛性感も申し分ない。もちろんノンパワーだが、据え切りでも重くないし、旋回中に保舵力がグーッと増すこともない。おかげで、身のこなしがとても軽快に感じられる。オーナーズクラブでつくったというカーボンディスクパッドのブレーキもよく効いた。あまり調子に乗って飛ばすと、ド・ディオンアクスルをコイルで吊ったリアがヨロッと腰砕けするように滑ってヒヤッとするが、そこまでやらなくても速い。このままユーノス・ロードスターと併売しても十分イケるんじゃないかと思った。

ロータリーの欠点は、燃費である。旧車イベントで会った現役オーナーに聞くと、リッター5~6kmだという。半世紀前のクルマとはいえ、128馬力の1tをきるライトウェイトスポーツカーとしては、大食いに違いない。現代のレシプロガソリン車でいえば、6リッターV12のスーパースポーツ並みだ。でも、コスモ・スポーツはたぶんいま乗ったって、アストンマーティンやベントレーより間違いなく”楽しい”と思う。

4000rpmから本領を発揮する、潔いまでに高回転型の10A型ロータリーエンジン。

1967年の登場から約1年間製造された前期型。バンパー下にあるグリルが、左右に4本ずつあるのが正面から見た特徴。

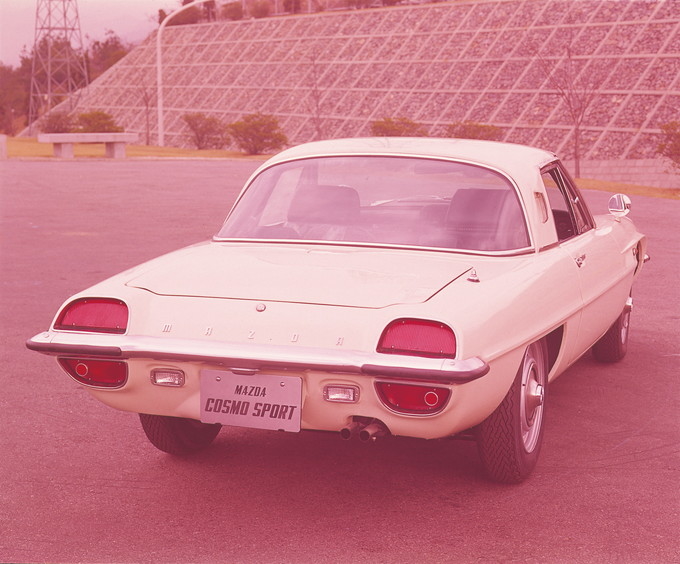

後期型では、グリルが大きくなり、左右ウインカー下にブレーキの冷却口が設けられた。バンパーの左右端には、黒いラバーが付くのも特徴だ。「帰ってきたウルトラマン」の劇用車にも使われた。

洗練されたインパネに、ナルディ型のウッドステアリングが付く。前期型のシートベルトは2点式だった。

テールには、バンパーを境に、上下に分割した特徴的なランプが付く。

文=下野康史 1955年生まれ。東京都出身。日本一難読苗字(?)の自動車ライター。自動車雑誌の編集者を経て88年からフリー。雑誌、単行本、WEBなどさまざまなメディアで執筆中。近著に『ポルシェより、フェラーリより、ロードバイクが好き』(講談社文庫)