JAXA×トヨタの月面探査車「ルナ・クルーザー」。なぜ燃料電池が必要なのか?

JAXAとトヨタが共同で開発中の、月面探査車「有人与圧ローバ」の愛称が「LUNA CRUISER(ルナ・クルーザー)」と決定したことが8月27日、発表された。「ルナ・クルーザー」がどのような車両であり、なぜ動力源として燃料電池を採用するのかに迫る。

この記事をシェア

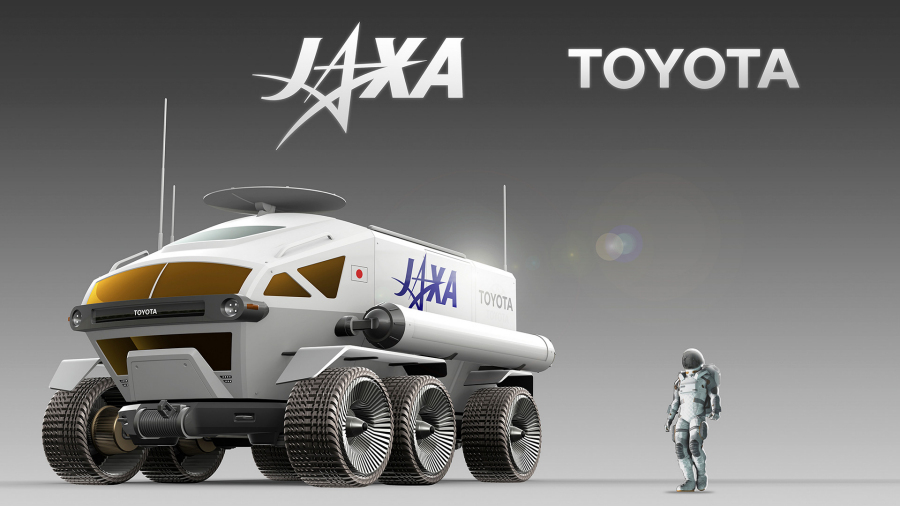

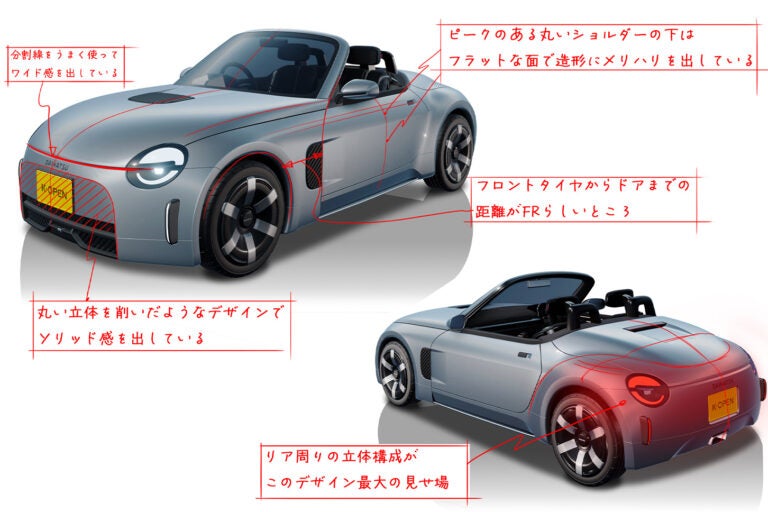

JAXA×トヨタで開発中の月面探査車「ルナ・クルーザー」のイメージ(正面)。

2020年代は、米中露欧に加えて宇宙開発の新興国インドなど、世界中の複数の国や地域が月を目指す計画を発表している。しかし、50年前のアポロ計画ですでに人類は月に到達しており、今さらなぜと疑問に思うかもしれない。「次は火星では?」と。

アポロ計画は、宇宙飛行士を月に送り込むことが大きな目的であった。結果として、科学的にも大きな成果があったが、米ソの覇権争いの中、大国同士が多額の国家予算と大量の人員を動員し、威厳をかけて有人月着陸を競い合ったのだ。

それに対して2020年代以降の計画は、月の具体的な”利活用”が目的となる点が大きな違いだ。どの国や地域にとっても、もはや月は行けるかどうかではなく、月の資源をいかに活用するかがポイントになっている。また米国や日本などは、国際協力による火星への有人探査を推し進めるため、その前線基地とすることも目的としている。

日本は、米国を中心とした国際協力による月面開発計画に参加することを表明した。その一環として、JAXA(宇宙航空研究開発機構)は、月の資源を利用できる可能性を調査するための「月極域探査ミッション」を、米国とともに、2029年から2034年までの間に5回にわたって実施するという構想を練っている。このミッションにおいて中核をなすのが、月面に降り立った宇宙飛行士の移動手段となる有人与圧ローバ「ルナ・クルーザー」である。

「ルナ・クルーザー」の前方からのイメージ。右は同スケールで描かれた宇宙飛行士。

「月極域探査ミッション」ではどのような活動が行われるのか

「月極域探査ミッション」では、宇宙飛行士が「ルナ・クルーザー」で移動し、極域の探査を行う。岩石サンプルの採取や現場での分析なども行われると予想されるが、”水の探索”も行われるはずだ。というのも、月の極域のクレーター内には、角度的に太陽光が当たらない”永久影”と呼ばれる極寒のエリアがある。NASAの月探査衛星などにより、そうした永久影に彗星が運んできたと思われる水が氷の形で存在しているようなのだ。

そこで、日本だけでなく月探査を計画する各国が極域を調査する計画を立てており、実際に氷があるのか、それがメタンなどではなく水の氷なのか、またどれくらいの量があるのかを調べようとしているのだ。水があれば、月面に恒久基地を建設したとき、宇宙飛行士の飲料水や生活用水、機器の冷却水などに使える可能性や、電気分解することで燃料電池の燃料となる水素を作れる。

「ルナ・ローバー」は車内が与圧されており、宇宙飛行士2名が宇宙服を脱いで搭乗することが可能だ。万が一の故障を考慮し、2台に2人ずつ乗り込んでペアを組んで移動。もし1台が故障した場合は、緊急事態として残りの1台に4人が乗って有人着陸機のある探査拠点まで引き返すという、宇宙飛行士の安全を最優先してミッションは行われる。それに加え、探査エリアも拠点からあまり離れずに100km以内とする予定だ。

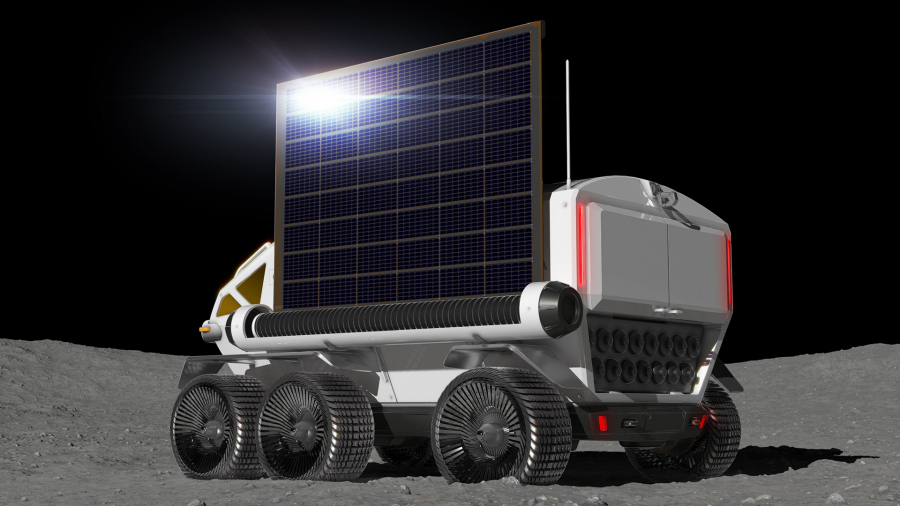

「ルナ・クルーザー」の側面からのイメージ。左側面にだけにある長い筒状のパーツの中に、太陽光電池パネルを収納している。

探査エリアは5か所の予定で、2029年から2034年まで毎年1回行われる。1回のミッションに要する日数は42地球日。もしも、月の自転1回転を1月日とするなら、約1月日半である(月は約27日で1回転)。ちなみに、宇宙飛行士が帰還して無人となったあとは、自動運転で「ルナ・クルーザー」は次の探査エリアへと向かうことになる。

“必ず生きて帰ってくる”というスピリットを引き継いだその名

JAXAがその困難な開発を達成できるとして協力を要請したのが、トヨタだ。同社はそれに応えて2018年5月より概念検討をスタートさせた。そして2019年7月に2019~2021年度の共同研究協定が両者間で締結され、本格的な開発がスタートしたのである。

“クルーザー”とつくことから、トヨタの4WDクロスカントリー車「ランドクルーザー」を思い浮かべる人も多いことだろう。実際、同車にちなんで命名されている。そこには、”必ず生きて帰ってくる”という同車に与えられたスピリットや、その品質、耐久性、信頼性を、月面という過酷な環境で使用する「ルナ・クルーザー」にも引き継いでいきたいという想いが込められているという。

トヨタ「ランドクルーザー」(200系)。世界屈指の高い不整地踏破能力を有する。

→ 次ページ:

月は過酷すぎる環境

「ルナ・クルーザー」を待つ打ち上げ時と月の極限環境

「ルナ・クルーザー」は打ち上げの際も、そして月に到着してからも実に過酷な環境が待つ。まず打ち上げ時だが、大型ロケットが上昇する際の重量加速度や強大なパワーがもたらす激しい振動が襲う。縦方向に最大4G(重量が4倍になる)がかかり、横方向への振動は最大2Gがかかると想定されている。縦にも横にも重量が何倍にもなるような激しいシェイクを受け続け、それに耐えて初めて、宇宙へと飛び立てるのだ。月に着陸するどころか、宇宙へ飛び出す前に震動で分解しかねない。

「ルナ・クルーザー」は地球上とは大きく異なる環境の月面において、故障なしで5年間1万2000kmを走ることになる。

そして活動の場となる月面は、さらに過酷で、もはや想像を絶する世界だ。月面は1兆分の1から1000兆分の1気圧というわずかな大気があるものの、ほぼ真空状態。そのため、直射日光下では120℃前後にまで熱せられる一方で、夜間やクレーターの影などでは-170℃前後にまで下がり、寒暖差は約250~300℃にも及ぶ。同様に太陽や宇宙からの放射線や紫外線なども、地球上とは比較にならないレベルで降り注ぐ。これらから精密な機器を守るのはもちろん、搭乗宇宙飛行士を守れる防護性能が求められるのだ。

そして、月面は当然整地などされていない。大小さまざまなクレーターやクレバス、断崖絶壁、激しい起伏、急斜面、岩石などが無数に存在する。重力が地球の6分の1しかないこととや、風雨による風化作用がないために地形がなだらかになりにくく、岩石も削られないため荒々しいままで、車両が走行するには困難極まる荒野だ。しかも、その表面を覆うのは、機器のすき間に入ると故障の原因となる可能性があるトゲ状の表層土「レゴリス」であり、その対策も必要である。

このように、地球上の常識が通用しない過酷極まりない環境において、「ルナ・クルーザー」はインホイールモーター式の6輪駆動で走行。そしてトータルで5年間活動し、合計で1万2000kmを走れるだけの耐久性を実現するための研究開発が進められている。

宇宙で燃料電池技術が優れている点とは?

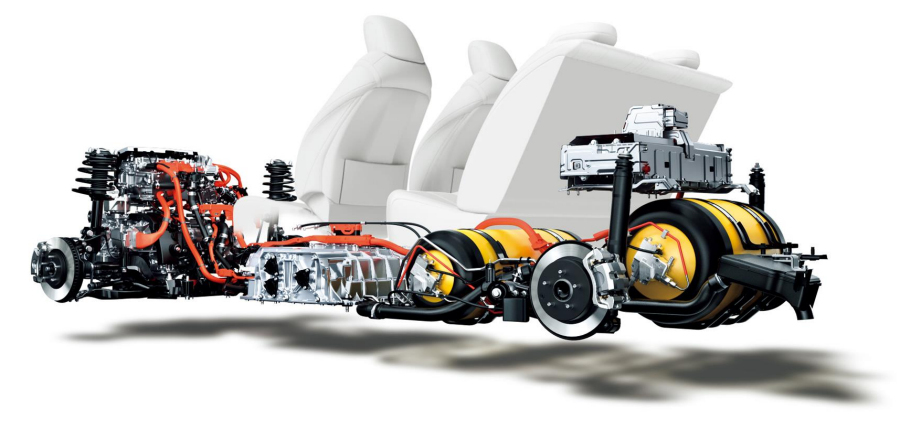

トヨタのFCV「MIRAI」の内部機構。シート下にあるのが、水素から酸素から発電するFCスタックで、後部にある黄色いふたつの部品が高圧水素タンク。

JAXAが、「ルナ・クルーザー」の開発パートナーとしてトヨタに協力を要請した理由には、自動車メーカーの中でも燃料電池(FC)技術を持っていることも大きな理由だ。宇宙での発電といえば、人工衛星がパネルを展開して発電しているように、太陽光発電のイメージがある。もちろん、「ルナ・クルーザー」にも収納式の太陽電池パネルが備え付けられる予定だが、車両を動かすだけのエネルギーを得ようとした場合、太陽光発電だけだと不足してしまう。

「ルナ・クルーザー」の左側面にある筒状のパーツは、太陽光電波ネルを展開・収納するためのもの。停車中に展開して発電を行う。

このため、車両を動かすためのエネルギーを搭載する必要があるが、ガソリンなどの液体燃料は補給の問題もあるため使えず、実現性を考慮するとリチウムイオン電池かFCのほぼ二択の状態だ。そして、エネルギー密度の高さ(重量あたりの蓄えられるエネルギーの量)から考えると、現状ではFCが有利と考えられる。

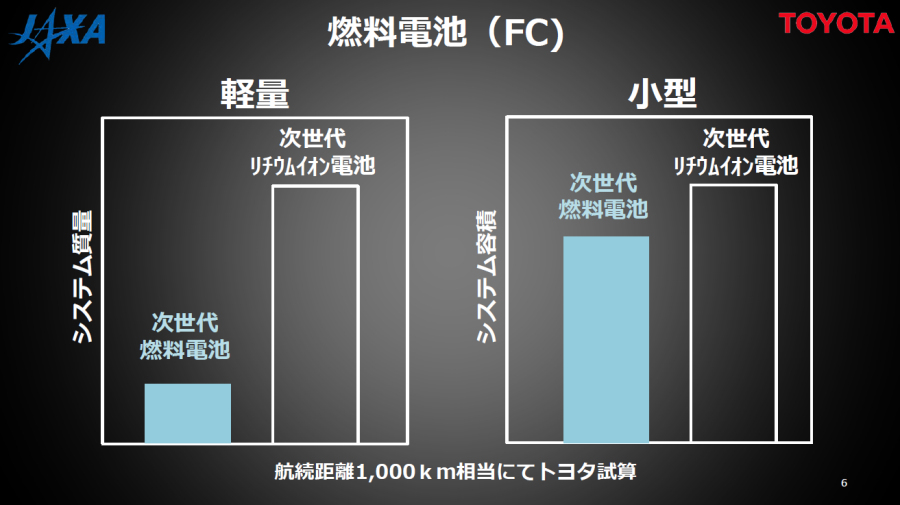

航続距離1000kmという条件でトヨタが試算したところ、動力源のシステム全体の質量(重量)では、次世代型FCは次世代型リチウムイオン電池の5分の1程度で済ませることができるという。宇宙に物体を打ち上げるには、安全性は確保しつつも、極力軽いことが求められる。軽量であることは、それだけで大きなメリットだ。

またシステム全体の容積も、次世代型FCは次世代型リチウムイオン電池の8割程度で済むという。打ち上げロケットのペイロードの関係で「ルナ・クルーザー」の最大サイズは決まっている。よって、居住スペースを確保するためには、搭載機器類をできるだけコンパクトにする必要がある。その点からもFCは優れているのだ。

燃料電池はリチウムイオン電池と比較して、エネルギー密度が高く、軽量小型化をしやすいという。トヨタ「国際宇宙探査への貢献」より。

そして、ムダが少ないことも大きな理由。FCは水素と酸素を化学反応させることで電力を得るが、その際に排出されるのが水。その水も宇宙飛行士の飲料水や各種機器の冷却水などに再利用できるメリットもある。

なお、FCの燃料になる水素と酸素はカートリッジ式で、後部から交換する。有人ミッション1回の42地球日の活動で、水素と酸素は1トン必要だという。

水素と酸素の燃料タンクはカートリッジ式にして、後部から交換できる仕組みとする模様。

→ 次ページ:

「ルナ・クルーザー」の開発計画

2020年現在の開発状況と今後の計画

2019年度から始まった本格的な「ルナ・クルーザー」の研究開発。2019年度は、実際の月面走行に向けて開発が必要な技術要素の識別、試作車の仕様定義などが行われた。

そして2年目となる2020年度は、シミュレーションによる走行中の動力や放熱の性能確認、タイヤの試作・走行評価、VR(仮想現実)や原寸大の模型を活用した有人与圧ローバ内部の機器配置の検討など、各技術要素の部品の試作、試作車の製作に必要な細部の検討が行われている最中だ。

ブリヂストンの協力を得て製作された、原寸大の「ルナ・クルーザー」用の試作タイヤ。直径は1.5m。東京モーターショー2019にて撮影。

共同研究協定最後の1年となる2021年度は、試作・製作した部品や試作車を用いた実験・評価を行う予定だ。もちろんここでJAXAとトヨタの関係は終わりではない。この後も2029年の打ち上げを目指して研究開発が進められるため、協定の延長や、何らかの新たな協定などが結ばれることだろう。2022年度以降は、以下のスケジュールが計画されている。

●2022年~:1/1スケール試作車の製作・評価、月極域での走行系に関するデータ取得・実証

●2024年~:エンジニアリングモデルの設計・製作・評価、フライトモデル(実機)の設計

●2027年~:フライトモデルの製作・性能品質検証

2020年現在の「ルナ・クルーザー」のスペック

「ルナ・クルーザー」の計画中のスペックは、以下の通りとなる。まだ仕様がフィックスしていないため、最終的なスペックは変わる部分もある。今回は2020年2月7日に発表されたJAXAの資料「有人与圧ローバの検討状況~一次検討結果と今後の課題~」を参考とした。

●全長×全幅×全高:6.0×4.4×3.8m(マイクロバス2台分より少し大きい程度)

●ホイールベース:4.6m

●トレッド:3.6m

●タイヤサイズ:1.5m(6輪)

●質量(打ち上げ時):~7.0t(マージン込み)

●質量(月面走行時):~11.5t(マージン込み)

●居住スペース:13立方m(4畳半のワンルームほど)

●与圧スペース:22立方m

●クルー搭乗数:2名(宇宙服を脱いで搭乗可能)※ 緊急時は4名乗車が可能

●クルー滞在日数:42地球日

●駆動方式:インホイールモーター式の6輪駆動

●走行時1時間当たりの消費電力量:600kWh

●太陽光発電の発電量:3.0kW

●バッテリー容量:32kWh

●1充填航続距離(水素と酸素満充填):約1000km

●5年間のトータルの総走行距離:安全係数を考慮して1万2000km

●1有人ミッション時の必要な燃料容量(酸素・水素高圧ガスタンクカートリッジ):約1t

●廃熱要求:7.6kW

●自動運転用センサー:カメラ、3D LIDAR

●ボディ:CFRPまたはケブラー製

●耐久性能(トータル走行距離):約1万2000km

【電源トレーラー】

●質量:~10.0t

●バッテリー容量:670kWh

電源トレーラーとは、自動運転で次の探査エリアへ移動する際に「ルナ・クルーザー」に電力を供給する支援車両のことだ。自動運転中は搭載したFCは使用せず、電源トレーラーから供給される電気で走行する計画だ。また有人ミッション期間中の、13日半に及ぶ月の夜間時は「ルナ・クルーザー」での移動や調査は行わず、探査拠点に戻って、宇宙飛行士は採取したサンプルや集めたデータの分析や報告、広報活動などを行う。その際の電力も電源トレーラーから供給される予定だ。

「ルナ・クルーザー」は、これまでトヨタが開発してきたどのクルマよりもタフさを必要とするクルマなのは間違いないだろう。その開発においては、これまでにない技術を開発する必要があるはずで、同時に新たな知見も得られるはずだ。そうして新たに開発されたり得られた知見は、2030年代以降の市販車に何らかの形でフィードバックされることだろう。

なお、2019年3月に実施されたJAXAのシンポジウムにおいて登壇したトヨタ副社長の寺師茂樹氏は、個人的な意見として「ルナ・クルーザー」のデザインについての言及を行っている。冗談めかして「トヨタのクルマはよくダサいっていわれるんですけど(笑)、(『ルナ・クルーザー』は)僕としては結構カッコいいと思っていまして。ぜひ次の『ランドクルーザー』には、この辺のデザインを使いたいと思っています」とした。

すでにデザイン面では市販車へのフィードバックも見据えているかのような発言だ。さすがにそのままということはないにしても、部分的に「ルナ・クルーザー」を彷彿とさせるようなデザインが採用されるのかもしれない。