RA272やMP4/4など、ホンダの第1~4期のF1マシンを紹介

10月11日(金)から13日(日)まで、F1日本GPが開催された。ホンダがこれまでに開発したF1マシンのうち、1960年代の第1期、1980~90年代前半の第2期、2000年代の第3期、そして現在進行形の第4期から合計18台を集めてみた。マシンを通して、約60年におよぶホンダのF1活動を見てみる。

この記事をシェア

16戦15勝という、第2期で最高の成績を残したマクラーレン・ホンダ「MP4/4」。アイルトン・セナが乗った12号車。モータースポーツジャパン2007にて撮影。

ホンダは第1期として1964年から1968年まで、第2期として1983年から1992年まで、第3期として2000年から2008年までF1に参戦。会社の経営状況や目的を達成したことなどを理由に各期それぞれ活動を休止したが、2015年からは第4期として活動を再開。現在も参戦中だ。

このうち、第1期と第3期の後半はフルワークス体制で自らがマシン(シャシー)とエンジンの両方を製作。そして第2期と第3期の前半は、サプライヤーとしてエンジンをコンストラクターに供給した。現在進行形の第4期は、エンジンに回生システムを搭載したパワーユニットのサプライヤーとして参戦している。

ホンダが開発したすべてのF1マシンおよびエンジン/パワーユニットには必ず頭に「RA」のアルファベット2文字がつけられているが、これは「Racing Automobile」の略である。ホンダはバイクからスタートしたため、F1に初参戦したときに区別するためにつけることにしたのだという。それに続く3桁数字は、車両やエンジン、または参戦時期により異なるため、後ほど説明する。今回は数多くのマシンの中から、第1期から3台、第2期から4台、第3期から6台、そして第4期からは4台+1台の合計18台を紹介する。

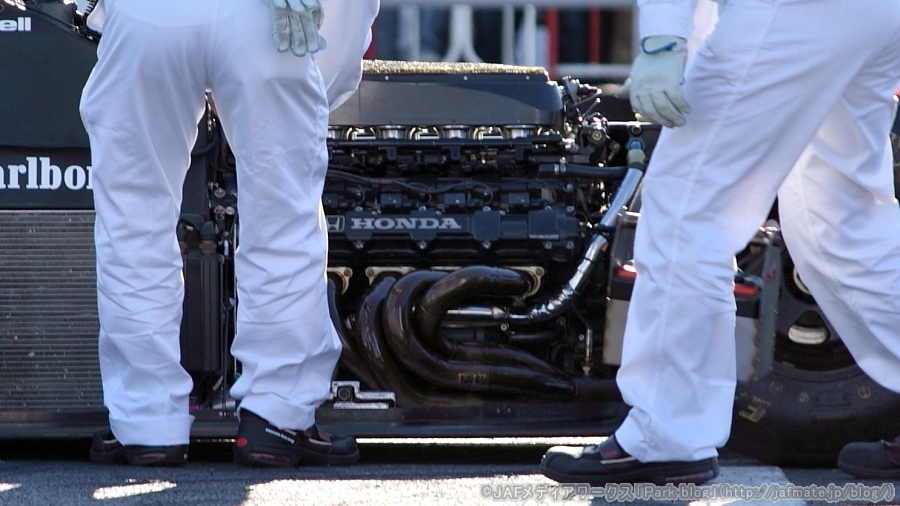

ホンダのメカニックの合間から見えるのは、1989年のマクラーレン・ホンダ「MP4/5」に搭載されたホンダのNA(自然吸気)V10エンジン「RA109E」。エンジンには必ず型番の末尾に「E」がつけられた。V10エンジンは片側5気筒ずつのエキゾースト・マニホールドをひとまとめにする必要があり、取り回しが難しいとされていた。モータースポーツジャパン2009にて撮影。

ホンダのF1初優勝を飾った「RA272」(1965年)

ホンダ「RA272」(11号車ドライバー:リッチー・ギンサー)・モータースポーツジャパン2019にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:2300mm、トレッド:前1350/後1370mm。車重:498kg。モノコックおよびボディ:サブフレーム付きアルミ製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン。燃料タンク容量:180L。

「RA272E」エンジン

排気量:1495cc、種類:水冷4ストローク横置き60度V型12気筒DOHC4バルブ(ギア駆動)、最高出力:230ps以上/1万2000rpm、重量:215kg(ホンダ製6速ミッション含む)。

ホンダは1960年にF1を目指すことにし、1962年にプロトタイプのRA270を完成させる。RAの後に続く3桁数字は、目標とする270馬力を意味していた。そして1964年の第4戦西ドイツGPに日の丸カラーを背負ってRA271でF1にデビューを果たしたのだった。苦戦が続くも、翌65年の最終戦メキシコGPで「RA272」により初優勝を達成。RA271での経験を活かし、徹底的な軽量化を行った結果だった。

上画像は初優勝を遂げた「RA272」の展示用モデルだ。この時代のF1マシンは前後のウイングもなく、フロント部分がエアインテークになっており、リアサスペンションもむき出し、ボディの形状もハマキ型で、現代とは大きく異なるスタイルだった。「RA272」の特徴は、スペースフレーム全盛の時代にいち早くアルミ製のモノコックを採用したこと。また、V12エンジンを横置きするというほかにはない特徴も備えていた。この時代ですでに最高速度は時速300kmを超えていたという。

最高速は時速350kmを超えた「RA273」(1966年)

ホンダ「RA273」(18号車ドライバー:リッチー・ギンサー)・ホンダウェルカムプラザ青山にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:2510mm、トレッド:前1550/後1485mm。車重:650kg。モノコックおよびボディ:アルミ製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン。燃料タンク容量:240L。

「RA273E」エンジン

排気量:2993cc、種類:水冷縦置き4ストローク90度V型12気筒DOHC4バルブ(ギア駆動)、最高出力:420ps以上/1万1500rpm、重量:200kg(ホンダ製5速ミッション含む)。

1966年はエンジンの排気量が1500ccから3000ccに大きく変更され、どのチームも混乱する1年となった。ホンダは1965年は「RA272」の開発に全力を注いだため、上画像の「RA273」の開発は1966年に入ってからとなってしまった。そのために参戦に出遅れてしまい、F1に参戦できたのは全9戦のうちの第7戦イタリアGPになってからだった。

「RA273」の基本構造はプロトタイプRA270から踏襲されており、外見も当時の一般的なハマキ型だ。前年のRA272と比較するとホイールベース2300⇒2510mm、トレッド前1350/後1370mm⇒前1550/後1485mmと大型化し、重量もその分増えている。新開発の「RA273E」エンジンはバンク角90度を持ち、マシンへのマウントは横置きから縦置きに変更された。400馬力以上のパワフルなエンジンにより、「RA273」の最高速度は時速350km以上となった。

第1期最高傑作といわれる「RA301」(1968年)

ホンダ「RA301」(5号車ドライバー:ジョン・サーティース)・モータースポーツジャパン2007にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:2410mm、トレッド:前1440/後1400mm。車重:530kg。モノコック:マグネシウム製、ボディ:アルミ製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン。燃料タンク容量:200L。

「RA301E」エンジン

排気量:2993cc、種類:水冷縦置き4ストローク90度V型12気筒DOHC4バルブ、最高出力:440ps以上/1万1500rpm、重量:未公表。

ホンダのF1活動最終年となった1968年のマシンが上画像の「RA301」だ。”RA275″でない理由は、前年1967年にマシン開発の体制が大きく変わったことに理由がある。シャシーの軽量化で苦戦したホンダが、シャシー・コンストラクターのローラ・カーズに協力を要請。ホンダ純正でなくなったことから、当時の中村良夫チーム監督が”RA274″ではなくRA300と命名したのだ。そしてRA300は、1967年の第9戦イタリアGPでデビューウィンを奪取。2位とのタイム差は、当時の記録となる0.2秒という僅差だった。

それを引き継いだ1968年のマシン「RA301」は、突貫で開発されたRA300ではできなかったことを盛り込んでおり、第1期のマシンの中では群を抜く完成度といわれる。モノコックには軽量化のためにマグネシウムを採用し、フロントノーズのフィンやハイマウントのリアウイングなど、空力デバイスも装備。「RA301E」エンジンは440馬力を絞り出し、「RA301」はジョン・サーティースのドライブにより、ホンダ初の予選ポールポジションを獲得。しかし、決勝では惜しくも2位が最高位だった。このシーズンでホンダは翌年のRA302も同時に開発を進めていたが、撤退を決定。第1期は通算2勝、5年をもって終了した。

第2期の快進撃の第一歩となったウィリアムズ・ホンダ「FW09」(1984年)

ウィリアムズ・ホンダ「FW09」(6号車ドライバー:ケケ・ロズベルグ)・モータースポーツジャパン2019にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:2667mm、トレッド:前1803/後1626mm。車重:540kg。モノコックおよびボディ:アルミハニカム製。サスペンション:前ダブルウィッシュボーン/後ロッカーアーム+ウィッシュボーン。燃料タンク容量:220L。

「RA164E」エンジン

排気量:1496cc、種類:水冷80度V型6気筒DOHC4バルブ+ツインターボ、最高出力:660ps以上/1万1000rpm、重量:未公表。

1980年代、F1にエンジンサプライヤーとして復帰する道を選択したホンダは、既存のコンストラクター(チーム)とタッグを組む前に、ノウハウの収集を試みる。そこで自ら出資し、1982年に創設したのがスピリットというコンストラクターだ。同年はF2に参戦し、1983年にスピリット・ホンダとしてF1に復帰した。

そしてホンダは1984年になると、ウィリアムズとコンビを結成し、上画像のウィリアムズ・ホンダ「FW09」が誕生(第1戦ブラジルGP出場車)。ボディにアルミハニカム・モノコック構造を採用することで、車重540kgという軽量化を達成していることなどが特徴だ。ただし「FW09」は、前年のFW08を踏襲したことなどもあり、当時としてもやや旧式のコンセプトのマシンだった。そして搭載するエンジンは「RA164E」。3桁数字は、1がF1を、6が気筒数を、4は1984年を表していた。「FW09」は、第9戦アメリカGPにてケケ・ロズベルグの手により第2期初優勝を達成。ホンダが最強のエンジンサプライヤーとしてF1を席巻する第一歩となった。

セナが世界王座を初戴冠したマクラーレン・ホンダ「MP4/4」(1988年)

マクラーレン・ホンダ「MP4/4」(12号車ドライバー:アイルトン・セナ)・モータースポーツジャパン2007にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:2875mm、トレッド:前1824/後1670mm。車重:540kg。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前ダブルウィッシュボーン+プルロッド/後ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド。燃料タンク容量:未公表。

「RA168E」エンジン

排気量:1496cc、種類:水冷80度V型6気筒DOHC4バルブ+ツインターボ、最高出力:685ps(回転数未公表)、最高回転数:1万2300rpm、重量:未公表。

1.5Lターボエンジン最後のシーズンである1988年、ホンダは新たにマクラーレンとコンビを結成し、上画像の「MP4/4」が誕生した。同車は、公称685馬力という「RA168E」エンジンのパワーを受け止められる性能を有し、そしてアイルトン・セナとアラン・プロストという希代の名手を得た結果、16戦15勝を達成。そして火花散るチームメイト対決を制し、セナが上画像の12号車によって自身初の世界王座を獲得した。

ホンダのターボエンジンが無敵といわれた理由は、実はF1からのターボの締め出しによって逆に助けられたところがある。1986年時点で、無制限のブースト圧(実質7バール)により1500ccのターボエンジンでほぼ1500馬力という驚異的なパワーを引き出していたターボエンジンは、F1を統轄するFIAに危険と判断され、ターボは1988年までとなる。しかも1988年はブースト圧を2.5バールに制限され、燃料も従来より45Lも減らされた150Lという厳しい燃費条件も課せられた。しかし結局のところこれに対応できたのは、低燃費ターボ技術を開発していたホンダだけで、ほかのターボエンジンはまったく対抗できなかったのである。

NA元年・V10エンジンを搭載したマクラーレン・ホンダ「MP4/5」(1989年)

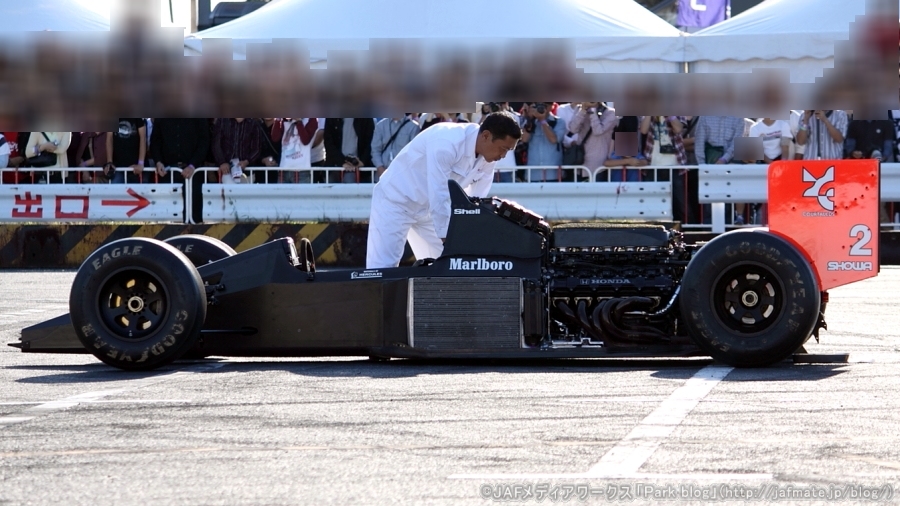

マクラーレン・ホンダ「MP4/5」(2号車ドライバー:アラン・プロスト)・モータースポーツジャパン2009にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:2896mm、トレッド:前1820/後1670mm。車重:500kg。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前ダブルウィッシュボーン。燃料タンク容量:未公表。

「RA109E」エンジン

排気量:3490cc、種類:水冷72度V型10気筒DOHC4バルブ、最高出力:685ps/1万3000rpm、重量:未公表。

上画像は、冒頭で紹介した1989年のNA・V10エンジン「RA109E」を搭載した、コンビ結成2年目となるマクラーレン・ホンダの「MP4/5」(エンジン始動のため、カウルを外して調整しているところ)。ターボの終焉とともにそのアドバンテージを失うと目されもしたが、結局のところNAになってもホンダは最強で、「MP4/5」は”ホンダエンジンのパワーを活かす”というコンセプトで開発された。2年目のセナとプロストのコンビで「MP4/5」も16戦中10勝を挙げ、ドライバーズとコンストラクターズのダブルタイトルを2年連続で獲得した。しかし前年のMP4/4が16戦15勝だったことから、苦戦したと見なされてしまうことも多く、偉大な先代を持ったがための苦労を背負ったマシンでもあった。

「MP4/5」から始まったホンダのV10エンジンは、少し変わった道のりをF1界で歩むことになる。ホンダは最終的な開発目標をV12に設定しており、実際に1991年に「RA121E」デビューさせ、マクラーレン・ホンダMP4/6に搭載。しかし同時にV10の開発も継続し、中嶋悟が現役最後に乗ったティレル020にRA101Eが搭載されたのだ。同じエンジンを複数チームに供給するのは2019年現在も普通に行われているが、性能差があるどころか気筒数が異なるエンジンを1チームずつ供給というのはなかなかない。さらにV10エンジンは、ホンダの第2期最後となる1992年に無限によって新たな生を受ける。RA101Eをベースに、無限が独自にV10エンジンMF351Hを開発。そして1992年からホンダが第3期を開始する2000年までの間にリジェやジョーダンなど、複数のチームに搭載され、通算4勝を挙げる活躍を見せることとなった。

最強のV12エンジンを搭載したマクラーレン・ホンダ「MP4/7A」(1992年)

マクラーレン・ホンダ「MP4/7A」(1号車ドライバー:アイルトン・セナ)・「2009年 鈴鹿F1GP再開記念 鈴鹿F1GP写真展」(ツインリンクもてぎ・ホンダコレクションホール)にて撮影

全長×全幅×全高:4496×2120×990mm、ホイールベース:2974mm、トレッド:前1824/後1669mm。車重:506kg。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド。燃料タンク容量:未公表。

「RA122E/B」エンジン

排気量:3496cc、種類:水冷75度V型12気筒DOHC4バルブ、最高出力:774ps以上/1万4400rpm、重量154kg。

上画像の「MP4/7A」はマクラーレン史上初となるハイノーズ車で、平らなノーズの前年までのマシンと比較すると細く高く見える。また、モノコックの成形方法も大きな変更があり、それまで一貫して採用されてきたオス型からメス型に切り換えられた。システム面では、ホンダとマクラーレンで共同開発した電子制御スロットルシステム(フライ・バイ・ワイヤー・システム)をF1界で初めて搭載。シーケンシャルシフトが一般的だった当時のF1で、初めてボタンのワンプッシュで連続的なシフトダウンを可能としたのである。

ホンダは1991年からはV12エンジンを実戦投入。1992年は第4戦までRA122Eを使用した後、第5戦サンマリノGPからは改良型の「RA122E/B」にスイッチした。バンク角を60度から75度に変更し、全高も20mm下げたほか、いくつもの新技術を採用した「RA122E/B」は当時、最強のV12エンジンといわれた。しかし、時代はマシンのトータルパッケージの戦闘力に優れていて初めて勝てる時代に入っていた。リアクティブサスペンションを初めとするハイテク装備をまとったウィリアムズ・ルノーFW14Bとそれを駆るナイジェル・マンセルに大きく後れを取り、マクラーレン・ホンダはダブルタイトル5連覇を阻まれ、そしてセナも4度目の戴冠も逃すことに。そして、ホンダはこの年を限りにF1第2期の活動を終了。ホンダは第2期の10年間で69勝を挙げ、通算71勝とした。

→ 次ページ:

続いては第3期のマシンたち!

佐藤琢磨が3位表彰台を獲得したB・A・R ホンダ「006」(2004年)

B・A・R ホンダ「006」(10号車ドライバー:佐藤琢磨)「2009年 鈴鹿F1GP再開記念 鈴鹿F1GP写真展」(ツインリンクもてぎ・ホンダコレクションホール)にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:3150mm、トレッド:前1460/後1420mm。車重:600kg。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド+アクティブトーションスプリング&ロッカー、メカニカルアンチロールバー。燃料タンク容量:150L。

「RA004E」エンジン

排気量:2998cc、種類:水冷90度V型10気筒、最高出力900ps以上/1万8500rpm、重量:未公表。

ホンダの第3期は、2000年にB・A・Rと組んでエンジンサプライヤーとして復帰することでスタートした。上画像の「006」は第3期5年目となる2004年のマシン。ジェンソン・バトンと佐藤琢磨のコンビで戦い、コンストラクターズ2位を獲得する活躍を見せた。また佐藤琢磨が3位表彰台を獲得したほか、予選2位を獲得するなど、日本人の初優勝や初ポールポジションに最も迫ったマシンだった。

「RA004E」エンジンは1万8500回転という超高回転型で、排気量2998ccの自然吸気ながら900馬力以上を叩き出した。ほぼ同じ排気量だった1966年の「RA273E」エンジンの2倍以上のパワーである。第3期のエンジンの3桁数字は第2期とは異なり、上1桁の0は10気筒を表し、04が西暦を表している。

オールホンダ体制となって第3期で初優勝を遂げた「RA106」(2006年)

ホンダ「RA106」(10号車ドライバー:ジェンソン・バトン)・モータースポーツジャパン2019にて撮影

全長×全幅×全高:4675×1800×950mm、ホイールベース:3145mm、トレッド:前1460/後1420mm。車重:600kg。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド+トーションスプリング。燃料タンク容量:未公表。

「RA806E」エンジン

排気量:2400cc、種類:水冷4ストローク90度V型8気筒DOHC4バルブ、最高出力:700ps以上(回転数未公表)、最高回転数:1万9000回転以上、重量:未公表。

2006年はホンダにとって大変革の年だった。38年ぶりに、フルワークス体制の「ホンダ・レーシング・F1チーム」で参戦することとなったからだ。自動車メーカーが勝つためには、エンジンサプライヤーとしてではなく、コンストラクターを買収してフルワークス体制で参戦するという流れが増えていたことなどが、ホンダにB・A・Rを買収させる流れとなった。フルワークス体制となったことから、マシン名は「008」ではなく「RA106」に(上画像)。3桁数字は1がF1を、06が西暦を表している。また「RA106」は第3期の初優勝マシンでもあった。雨となり、難しいコンディションだった第13戦ハンガリーGPで戦略がはまり、運も味方につけたバトンの手により実現した。ホンダにとって1992年最終戦以来の通算72勝目である。

また2006年はエンジンのレギュレーションに大きな変更があった年でもあり、3000cc・V10から2400cc・V8へと排気量と気筒数が縮小された。それに伴い、ホンダはV8エンジン「RA806E」を新開発。エンジンの3桁数字は、8気筒、2006年を表している。

スーパーアグリのF1初参戦マシン「SA05」22号車(2006年)

スーパーアグリ・ホンダ「SA05」(22号車ドライバー:佐藤琢磨)・モータースポーツジャパン2007にて撮影

全長×全幅×全高:4666×1800×950mm、ホイールベース:3100mm、トレッド:前1472/後1422mm。車重:未公表。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド・トーションバー+ダンパー機械式アンチロールバー/後ダブルウィッシュボーン+コイルスプリング+ダンパー機械式アンチロールバー。燃料タンク容量:未公表。

「ホンダRA806E」エンジン

排気量:2400cc、種類:水冷4ストローク90度V型8気筒DOHC4バルブ、最高出力:700ps以上(回転数未公表)。最高回転数1万9000rpm以上、重量:未公表。

スーパーアグリF1チームは、日本人でふたり目のフルタイムF1ドライバーとして活躍し、1990年の日本GPで日本人初の3位表彰台を獲得したことで知られる鈴木亜久里が創設したチームだ。ホンダを初め、数多くの日本企業のバックアップを受け、ドライバーも佐藤琢磨と井出有治というオールジャパン体制での参戦となった。

しかしそれでも資金不足かつ準備不足での参戦であり、マシン開発が間に合わず、2006年はアクロバティックな方法でマシンを誕生させることとなった。英国のチームであるアロウズが2002年にF1から撤退したときのA23を入手し、ホンダ「RA806E」エンジンを搭載できるよう改造して「SA05」を誕生させたのだ。1レースごとに進歩しなければライバルにすぐに置いていかれるF1において、4年前のマシンは戦闘力が低いのは当然で、覚悟の上の作戦だった。苦戦が続いたが、佐藤琢磨らの奮闘もあり、スーパーアグリは何とか1シーズンを戦い抜いたのである。

スポンサーロゴをすべて外してアースカラーをまとった「RA107」(2007年)

ホンダ「RA107」(カーナンバー不明)・第40回東京モーターショー2007にて撮影

全長×全幅×全高:4700×1800×950mm、ホイールベース:2165mm、トレッド:前1460/後1420mm。車重:未公表。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド+トーションスプリング。燃料タンク容量:未公表。

「RA807E」エンジン

排気量:2400cc、種類:水冷4ストローク90度V型8気筒DOHC4バルブ、最高出力:700ps以上(回転数未公表)、最高回転数上限:1万9000rpm、重量:未公表。

2007年のマシン「RA107」最大の特徴は、スポンサーロゴがない「アースカラー」だろう。ホンダは「アースドリームプロジェクト」を立ち上げ、各スポンサーの協力を得て黒地に地球を描き、リアウイングに「myearthdream.com」とあるだけの環境問題を訴えたカラーリングを施したのだ。そして性能面での「RA107」は、空力デザインをこれまでの保守的な方向からチャレンジングな方向に切り換えたことが大きなポイントだった。しかし、ミシュランの撤退によりブリヂストンを装着したことでのタイヤのマッチングの問題が生じたこともあり、空力の方向性の変更は大きなブレーキとなってしまう。バトンと、最多出走回数を誇る鉄人ルーベンス・バリチェロを持ってしても、序盤はセカンドチームのスーパーアグリの方が速いという状況になってしまうほどの不振に陥ったのである。

エンジンについては前年型を踏襲した2400cc・V8の「RA807E」を搭載。この年は回転数制限が設けられ、1万9000回転がリミッターとなっていた。そのため、トルクを増強させると同時にフラットにし、ドライバビリティを重視した性能を持たせることを主眼にした開発が行われた。

序盤は本家よりも好成績だったスーパーアグリ・ホンダ「SA07」(2007年)

スーパーアグリ・ホンダ「SA07」(テスト車両)・ホンダウェルカムプラザ青山にて撮影

全長×全幅×全高:4680×1800×950mm、ホイールベース:3135mm、トレッド:前1460/後1420mm。車重:未公表。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前後共ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド・オペレーション・トーションバー+ダンパー。燃料タンク容量:未公表。

「ホンダRA807E」エンジン

排気量:2400cc、種類:水冷4ストローク90度V型8気筒DOHC4バルブ、最高出力:700ps以上(回転数未公表)。回転数上限:1万9000rpm、重量:未公表。

スーパーアグリの2年目のマシン「SA07」は、ホンダの前年マシンRA106のハンガリーGP優勝時点での情報提供を受けて開発が行われた(スーパーアグリは事実上、ホンダのジュニアチームだった)。特にフロントウイングの形状はRA106と共通部分が多い。ドライバーラインナップは引き続き佐藤琢磨と、前年本家ホンダでRA106のテストドライバーを担当したアンソニー・デビッドソン。RA106を知り尽くしたデビッドソンの加入も「SA07」の開発に大きく貢献したといわれている。

エンジンは型落ちではなく本家と同じ「RA807E」を与えられた結果、「SA07」はシーズン序盤に活躍。本家ホンダよりも好成績を挙げるというまさかを見せたのだ。最大のハイライトは、第6戦カナダGP。荒れた展開の中、佐藤琢磨は前年王者のフェルナンド・アロンソをオーバーテイクして見せ、なおかつチーム最高位となる6位入賞を果たしたのである。その後は資金不足によりマシン開発が進まなくなり失速してしまうが、最終的にコンストラクターズは10チーム中の9位を獲得した。そして3シーズン目に入るがそこで力尽き、スーパーアグリは2008年のシーズン半ばで撤退することとなった。

アースカラー2シーズン目の「RA108」(2008年)

ホンダ「RA108」(16号車ドライバー:ジェンソン・バトン、ただしステアリングを握っているのはテストドライバーのひとりであるルカ・フィリッピ)・モータースポーツジャパン2008にて撮影

全長×全幅×全高:4700×1800×950mm、ホイールベース:3210mm、トレッド:未公表。車重:未公表。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション:前後共にダブルウィッシュボーン+プッシュロッド・トーションスプリング。燃料タンク容量:未公表。

「RA808E」エンジン

排気量:2400cc、種類:水冷4ストローク90度V型8気筒DOHC4バルブ、最高出力:700ps以上(回転数未公表)、回転数上限:1万9000rpm、重量:未公表。

2008年も引き続き、ホンダはドリームアースプロジェクトを継続し、上画像の「RA108」もスポンサーロゴのない「アースカラー」となった。ただし白を基調としたカラーリングとなっている。2008年は、開発費用抑制のためにエンジン開発を凍結するというレギュレーションが採用され、ECUも全車共通となるなど、ますまずエンジンの比重が軽くなり、空力重視のシーズンとなった。「RA108」は、前年の空力面のチャレンジの失敗を引きずっていたため、バトンとバリチェロを持ってしても、この年も好成績を残すことは叶わなかった。

そうした中、ホンダは長期的に見て戦闘力のあるチームにするため、ベネトンやフェラーリでミハエル・シューマッハと共に黄金期を築いた名将ロス・ブラウンを招聘し、チームの立て直しを図る。ブラウンは空力を中心に技術レギュレーションが大きく変わる2009年に備え、RA109の開発へとリソースを割く作戦を展開。しかしそこでホンダを襲ったのが、2008年秋のリーマンショックと、それに伴う世界経済の悪化だった。これにより、ホンダは2008年でF1活動第3期を終了することを決定。残されたブラウンら英国現地スタッフが結成したブラウンGPはメルセデスのエンジンを得て2009年に参戦、なんとバトンが世界王者、チームもコンストラクターズ王座というダブルタイトルを獲得。もう1年やっていれば、この栄冠はホンダのものになっていたかもしれなかったのである。第3期は悔いの残るラストとなったのであった。

→ 次ページ:

続いては4期の5台を紹介!

23年ぶりにコンビが復活! マクラーレン・ホンダ「MP4-30」(2015年)

マクラーレン・ホンダ「MP4-30」(展示用)・ホンダウェルカムプラザ青山にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:未公表。車重:702kg(ドライバー、燃料含まず)。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション前ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド式トーションバー+ダンパー/後ダブルウィッシュボーン+プルロッド式トーションバー+ダンパー。

「RA615H」パワーユニット(ターボエンジン、MGU-K、MGU-H、バッテリー、コントロールユニットの組み合わせ)

エンジン

排気量:1600cc、種類:水冷4ストローク90度V型6気筒DOHC4バルブ、燃料噴射方式:直噴(1シリンダーあたり1噴射機、最大500バール)、最大回転数:1万5000rpm、最大燃料流量100kg/時(1万500rpm)、燃料搭載量:100kg、燃料:エクソンモービル製ハイパフォーマンス無鉛燃料(5.75%はバイオ燃料)。

MGU-K

最大回転数:5万rpm、最大出力120kW、最大回生量:2MJ(1周あたり)

MGU-H

最大回転数:12万5000rpm、最大出力・最大回生量・最大エネルギー放出量:無制限

リチウムイオンバッテリー

1周あたり最大4MJを充電

ホンダが3度目のF1復帰にあたり、パートナーとしてマクラーレンを選択し、マシンは「MP4-30」(「/」から「-」に変わった)。第2期最終シーズンがMP4/7Aだったことを考えると、マシン名からも長い時間が経ったことがわかる。2000年代の第3期の頃のマシンと比較しても、複雑な3次元曲面を多用したパーツが増えており、空力も依然として重要であることがわかる。

また第4期の大きな特徴として、回生エネルギーをさらに有効活用するための新技術レギュレーションが採用されたことが挙げられる(2014年から)。運動エネルギーと熱エネルギーを回収するため、モーター・ジェネレーター・ユニット(MGU)を使ったハイブリッド・エネルギー回生システムがエンジンに組み込まれるようになったのだ。そのため、エンジンではなくパワーユニットと呼ぶようになった。そして「RA165H」の3桁数字とHは、F1、6気筒、2015年、ハイブリッドを表している。

復活2年目も苦戦が続く、マクラーレン・ホンダ「MP4-31」(2016年)

マクラーレン・ホンダ「MP4-31」(展示用)・東京オートサロン2017・ホンダブースにて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:未公表。車重:702kg(ドライバー、燃料含まず)。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション前ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド式トーションバー+ダンパー/後ダブルウィッシュボーン+プルロッド式トーションバー+ダンパー。

「RA616H」パワーユニット(ターボエンジン、MGU-K、MGU-H、バッテリー、コントロールユニットの組み合わせ)

エンジン

排気量:1600cc、種類:水冷4ストローク90度V型6気筒DOHC4バルブ、燃料噴射方式:直噴(1シリンダーあたり1噴射機、最大500バール)、最大回転数:1万5000rpm、最大燃料流量100kg/時(1万500rpm)、燃料搭載量:100kg、燃料:エクソンモービル製ハイパフォーマンス無鉛燃料(5.75%はバイオ燃料)。重量145kg。

MGU-K

最大回転数:5万rpm、最大出力120kW、最大回生量:2MJ(1周あたり)

MGU-H

最大回転数:12万5000rpm、最大出力・最大回生量・最大エネルギー放出量:すべて無制限

リチウムイオンバッテリー

1周あたり最大4MJを充電

2016年を戦った「MP4-31」は、MP4-30と比較してフロントノーズの形状が大きく変更されている。常にFIAはドライバーの安全性を考慮し、マシンの速度低下を狙って空力性能を落とそうとするのだが、デザイナーは年々規則が厳しくなる中でも新たなデザインを考案し、性能要求に対応していくのである。

パワーユニット「RA616H」はRA615Hの発展型だが、残念ながら第4期はマシンとパワーユニットの詳細なスペックは発表されておらず、その進展の度合いは具体的には不明だ。ドライバビリティの改善や、回生エネルギーの技術的な改良などが施されたのは間違いないだろう。しかし思うように成績を上げられず、バトンとアロンソという王者経験者ふたりをもってしても下位に低迷してしまった。

心機一転、車名もカラーリングも変更した3年目のマクラーレン・ホンダ「MCL32」(2017年)

マクラーレン・ホンダ「MCL32」(展示用)・東京モーターショー2017・ホンダブースにて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:未公表。車重:728kg(ドライバー、燃料含まず)。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション前ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド式トーションバー+ダンパー/後ダブルウィッシュボーン+プルロッド式トーションバー+ダンパー。

「RA617H」パワーユニット(ターボエンジン、MGU-K、MGU-H、バッテリー、コントロールユニットの組み合わせ)

エンジン

排気量:1600cc、種類:V型6気筒DOHC4バルブ、燃料噴射方式:直噴(1シリンダーあたり1噴射機、最大500バール)、最大回転数:1万5000rpm、最大燃料流量100kg/時(1万500rpm)、燃料搭載量:105kg、燃料:BPカストロール製、重量:145kg。

MGU-K

最大回転数:5万rpm、最大出力120kW、最大回生量:2MJ(1周あたり)、最大放出量:4MJ(1周あたり)

MGU-H

最大回転数:12万5000rpm、最大出力・最大回生量・最大エネルギー放出量:すべて無制限

リチウムイオンバッテリー

1周あたり最大4MJを充電

マクラーレン・ホンダの3年目となる2017年シーズンに投入されたマシンは「MCL32」。前年までの「MP4-」で始まる車名をやめ、心機一転「MCL」とした。同年からの新レギュレーションに対応しており、ロー&ワイドなプロポーションが特徴である。ただし、フロントノーズの形状はMP4-31を踏襲しているイメージだ。またカラーリングも大きく変更。これまでは黒の面積が大部分を占め、オレンジの面積は狭かったが、比率的にイーブンに近い鮮やかなカラーリングとなった。

パワーユニットはコンセプトが大きく変更され、主要コンポーネントのすべてを刷新。低重心化と軽量化、エンジンのパワー向上が図られた。しかし、残念なことに3年目も結果は出ず、第2期の再現はならないまま、ホンダはマクラーレンとのパートナーシップを解消することとなった。

レッドブルのジュニアチームとタッグを結成! スクーデリア・トロロッソ・ホンダ「STR13(プロトタイプ)」(2018年)

スクーデリア・トロロッソ・ホンダ「STR13プロトタイプ」(展示用)・モータースポーツジャパン2018にて撮影

全長×全幅×全高:未公表、ホイールベース:未公表。車重:733kg。モノコックおよびボディ:カーボンファイバー・アルミハニカム・コンポジット製。サスペンション前ダブルウィッシュボーン+プッシュロッド式トーションバー+アンチロールバー/後ダブルウィッシュボーン+プルロッド式トーションバー+アンチロールバー。

「RA618H」パワーユニット(ターボエンジン、MGU-K、MGU-H、バッテリー、コントロールユニットの組み合わせ)

エンジン

排気量:1600cc、種類:V型6気筒ターボ

2018年にホンダがタッグを組んだのは、トップチームであるレッドブル・レーシングのジュニアチームであるスクーデリア・トロロッソ。上画像の車両は実際に2018年シーズンを戦ったマシンではなく、2017年の「STR12」にドライバー保護用のヘイローを装着し、カラーリングも2018年仕様とした「STR13プロトタイプ」だ。チームの違いにより空力コンセプトが異なるのもあるが、MCL32と比較すると、リアウイングのステーが傾いている点が大きく異なる。複雑極まる3次元曲面で構成されたフロントウイングの形状は近年のF1のトレンドであり、立体的な形状を把握するのが難しいほどである。「STR13」は2018年シーズン、ピエール・ガスリーとブレンドン・ハートレイのドライブにより、合計33点(ガスリー29点、ハートレイ4点)を稼ぎ、コントラクターズランキングは10チーム中9位だった。

パワーユニット「RA618H」に関しては、基本的に排気量1600ccのV6ターボエンジンを中心に、回生ユニットのMGU-KとMGU-H、それらが生み出した電力を蓄えるバッテリー、コントロールユニットの組み合わせで構成されているが、詳細は不明だ。

ホンダの2019年は、スクーデリア・トロロッソの兄貴分であるレッドブル・レーシングにもエンジンを供給し、2チーム4台体制で戦っている。そして、レッドブル・レーシング・ホンダのエースであるマックス・フェルスタッペンが、ホンダエンジン「RA619H」を搭載したF1マシン「RB15」を駆って、第9戦オーストリアGPで第4期初優勝を達成。さらにフェルスタッペンは、2戦後の第11戦ドイツGPでも優勝した。

スクーデリア・トロロッソ・ホンダ「STR13」(2018年型)の2019年仕様カラーリングが施されたマシン。実際の2019年型マシンは「STR14」で、搭載されているパワーユニットは「RA619H」。モータースポーツジャパン2019にて撮影。

第17戦日本GPが終了した時点で、ホンダ勢のドライバーズランキングは、レッドブル・レーシング・ホンダのフェルスタッペンが212点で20人中の4位だ。僚友のアレクサンダー・アルボンは64点で8位。また、スクーデリア・トロロッソ・ホンダは、ピエール・ガスリーが73点で7位、僚友のダニール・クビアトが33点で13位だ。そしてコンストラクターズランキングは、レッドブル・レーシング・ホンダが323点で10チーム中の3位、スクーデリア・トロロッソ・ホンダが59点で6位だ。

現在のF1で、第2期のマクラーレン・ホンダのように、シーズンを席巻するのは容易ではない。しかし、トップチームのレッドブル・レーシングとのコンビは2020年も継続されるので、来年はさらなる活躍が期待される。「常勝ホンダ再び!」というフレーズが日本中にあふれる日が帰ってくることを期待しよう。