ホンダ・フィット&レジェンドのカットモデル

埼玉自動車大学校の学生が製作したハーフカットモデルを紹介する第3弾はホンダ編だ。コンパクトカー「フィット ハイブリッド」と、フラッグシップ・セダン「レジェンド」のハイブリッドシステムを中心に、両車に搭載されたメカニズムに迫ってみた。

この記事をシェア

埼玉自動車大学校のカスタムボディ科の学生が2014年に製作した、ホンダ「フィット ハイブリッド」のハーフカットモデル。同校で開催されたクルマとバイクの祭典「オートジャンボリー2019」にて撮影した。

埼玉自動車大学校カスタムボディ科の学生は、1年に1台のペースで、現行車種(それもハイブリッドカーやEVなど)を題材にハーフカットモデルを製作している。特徴は、クルマの外装のカットに加え、エンジンやバッテリー、モーター、制御機構など、クルマの主要パーツもカットしていること。ボタンを押すとピストンが上下したりモーターが回ったり、電気の流れがライトの点灯したりして、現代のハイブリッドカーやEVの機構を学べるよう製作されている。

今回はホンダ編。JC08モードで37.2km/Lというクラス屈指の低燃費を誇るコンパクトカー・3代目「フィット ハイブリッド」(2014年製作)と、世界初の3モーター式4WDハイブリッドシステムを搭載したフラッグシップ・セダンの5代目「レジェンド」(2016年製作)のハーフカットモデルを紹介する。

地元・埼玉の寄居工場で生産されている3代目「フィット ハイブリッド」の技術に迫る

「フィット ハイブリッド」のハーフカットモデルを助手席側から。

同校の学生によるハーフカットモデルはその完成度の高さから、公益財団法人埼玉県産業振興公社 次世代自動車支援センターからの製作依頼を受けるようになり、この「フィット ハイブリッド」もその1台だ。

2013年に登場した3代目「フィット」は埼玉県と縁の深い車種で、県内の寄居完成車工場で生産されている(鈴鹿製作所でも生産)。そして、「フィット ハイブリッド」用の「1.5Lアトキンソンサイクルi-VTECエンジン」も生産工場は埼玉県内。比企郡小川町の小川エンジン工場で製造されており、まさに”埼玉県産”の車種だ。「フィット ハイブリッド」の注目すべき技術は、デュアルクラッチ制御ハイブリッドシステム、薄型高出力モーター、小型で高出力のリチウムイオンバッテリーなどである。

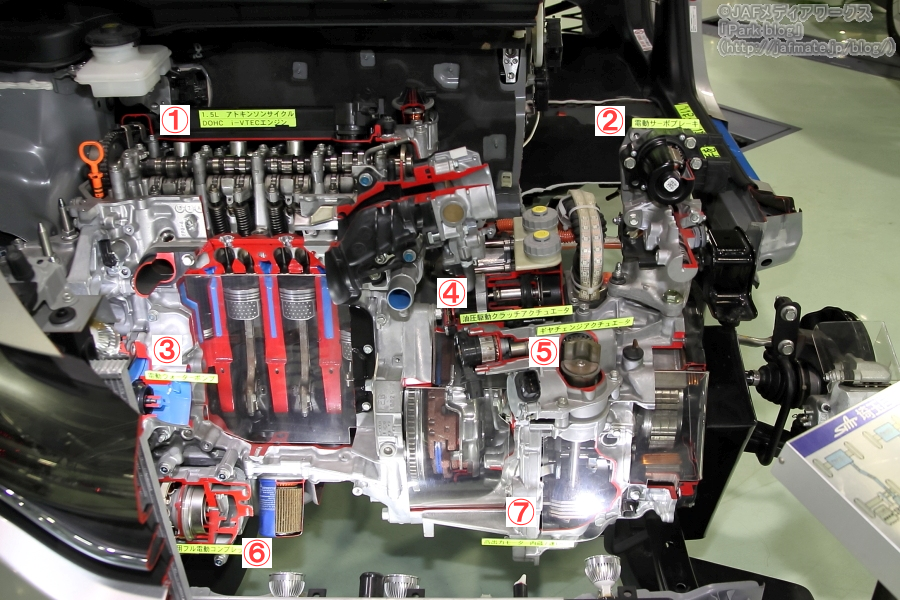

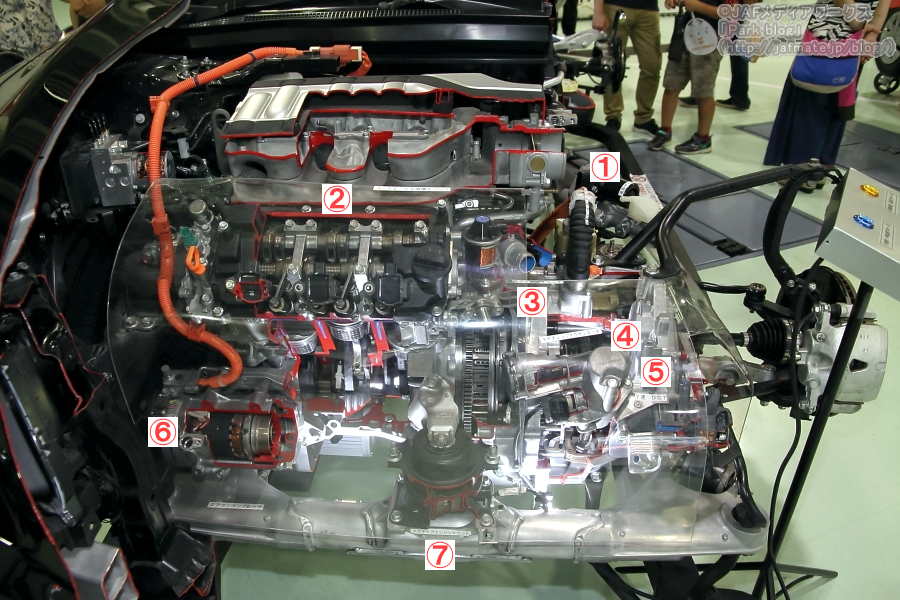

エンジンとハイブリッドシステム。エンジンとモーター「H1」によるシステム合計の最高出力は139.5馬力、最大トルクは294N・m。(1)i-VTECエンジン「LEB-H1」。排気量1496cc、アトキンソンサイクルを採用したDOHC直噴・直列4気筒エンジン。(2)ブレーキ用電動サーボ。(3)電動ウォーターポンプ。(4)油圧駆動クラッチアクチュエーター。(5)ギアチェンジ用アクチュエーター。(6)エアコン用フル電動コンプレッサー。(7)高出力モーター内蔵7速DCT(デュアル・クラッチ・トランスミッション)「SPORT HYBRID i-DCD」。DCTとは奇数段と偶数段それぞれにクラッチを備え、変速時間の短縮と伝達効率の向上を実現したトランスミッション。

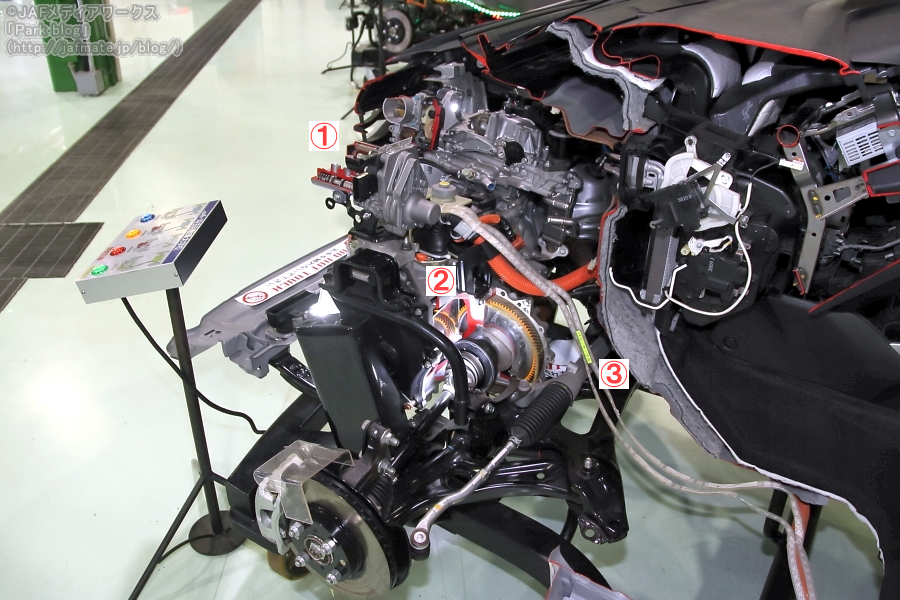

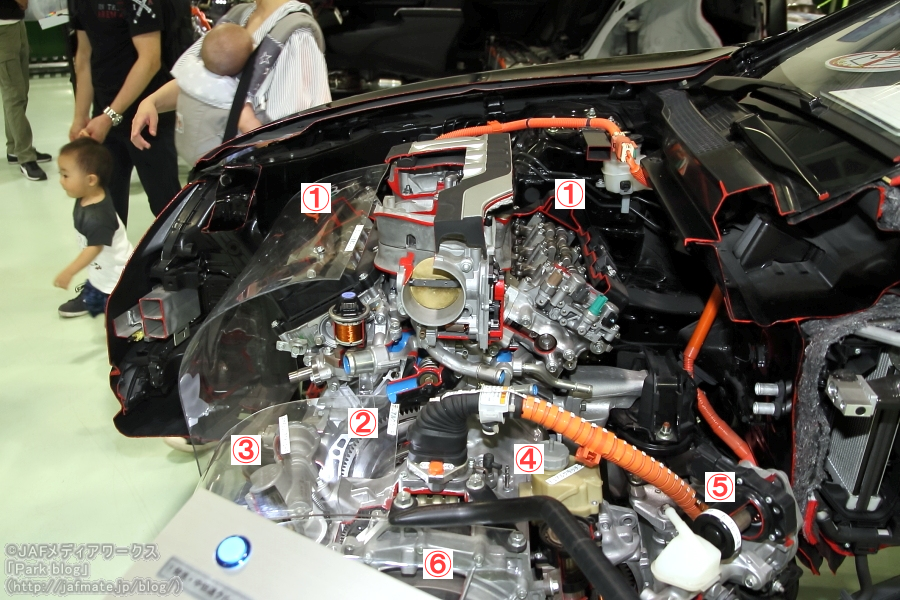

上の画像を左サイドから。(1)ブレーキ用電動サーボ。電動サーボブレーキとは、回生ブレーキを最大限に活用しつつ、ドライバーの感覚に沿ったフィーリングをもたらす摩擦ブレーキを組み合わせたシステム。(2)高出力モーター内蔵7速DCT。(3)パワーケーブル。「フィット ハイブリッド」のフロントの足回りは、サスペンションがマクファーソン式ストラット/トーション・バー、ブレーキはベンチレーテッドディスク。

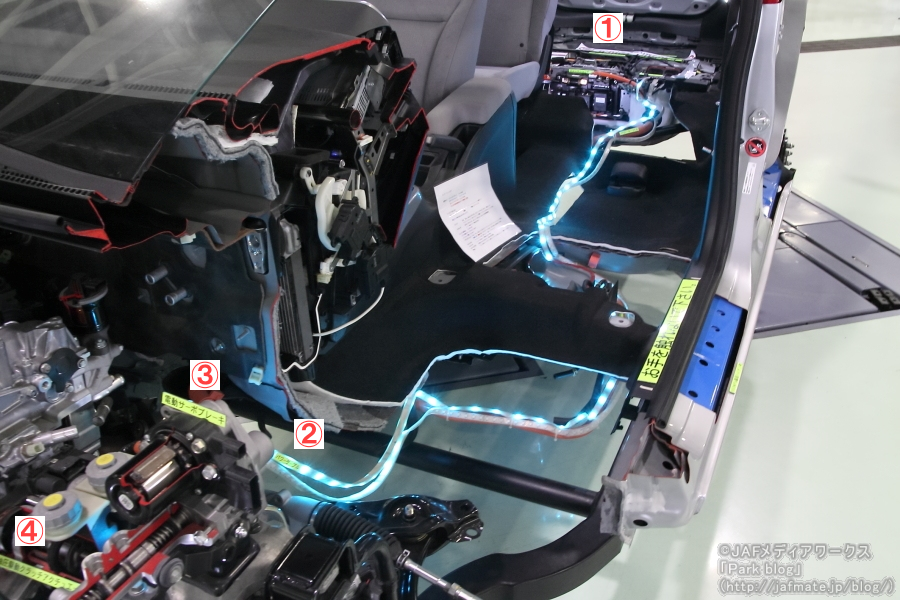

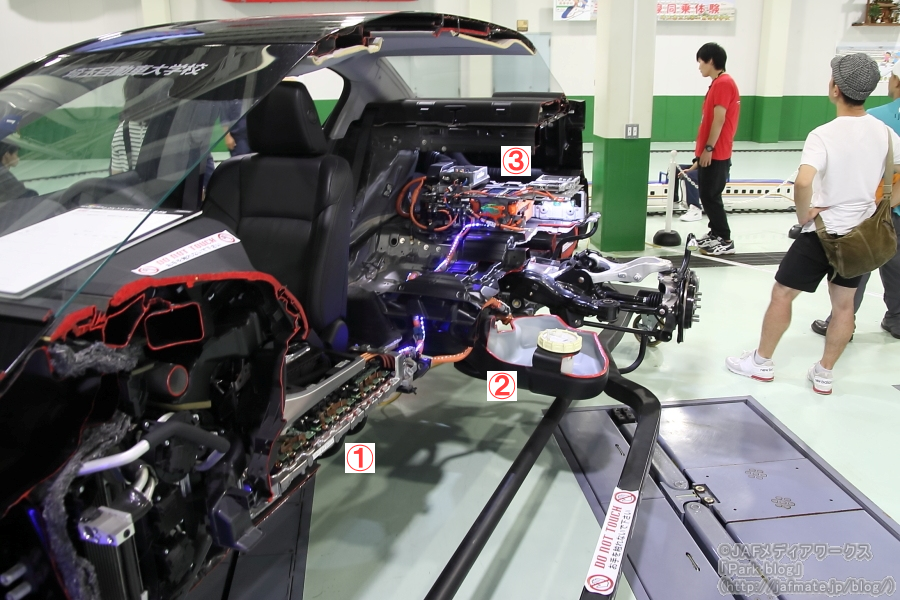

フロントからリアまで。(1)リチウムイオンバッテリー。装置のフタが外されており、制御システムが見えるようになっている。(2)パワーケーブル。(3)ブレーキ用電動サーボ。(4)油圧駆動クラッチアクチュエーター。

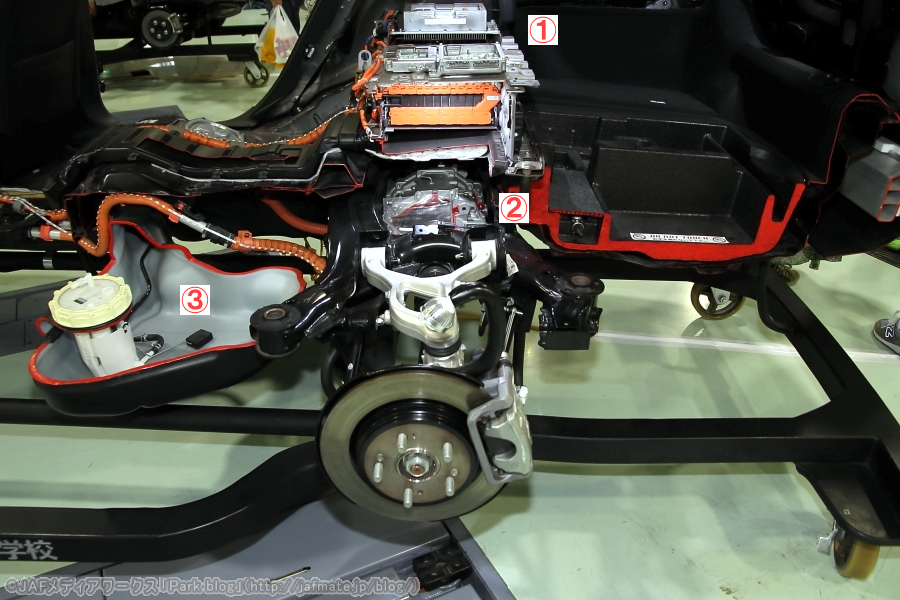

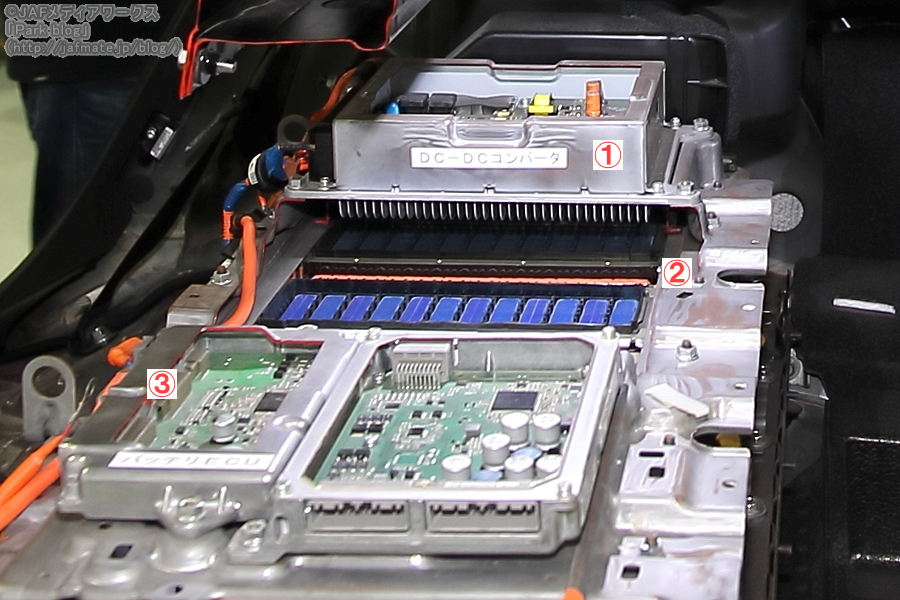

リチウムイオンバッテリーとその制御システム関連。画像左隅に置いてある青い機器が、取り外されたリチウムイオンバッテリー。(1)バッテリー冷却用ファン。(2)リチウムイオンバッテリー内蔵IPU(インテリジェント・パワー・ユニット)。(3)DC-DCコンバーター。(4)ジャンクションボード。

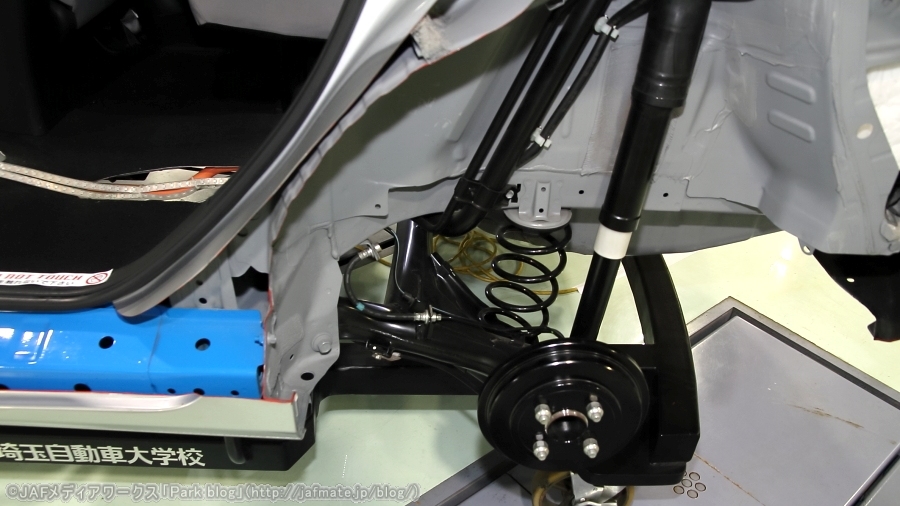

フィットのリアの足回り。サスペンションはFF車は車軸式で、4WD車がド・ディオン式/トーション・バー。ブレーキはリーディング・トレーリング。

→ 次ページ:

続いては、5代目「レジェンド」の内部に迫る!

5代目「レジェンド」に採用された世界初の3モーター式4WDハイブリッドシステムとは?

ホンダの5代目「レジェンド」のハーフカットモデル。同カットモデルも次世代自動車支援センター埼玉の依頼で製作された。

2015年に登場した5代目「レジェンド」も埼玉県産の車種で、生産工場は狭山工場。5代目「レジェンド」最大の技術的な特徴は、前部に1基、後部に2基のモーターを搭載した、世界初の3モーター式AWDハイブリッドシステム「SPORT HYBRID SH-AWD」を搭載していること。同システムは、走行モード(EV、ハイブリッド、エンジン)と駆動方式(前輪、後輪、全輪)をドライバーからの要求や走行状況に応じて、連続的にかつ自動的に切り替えるというものだ。インテリジェントなハイブリッドシステムなのである。

5代目「レジェンド」のエンジンとハイブリッドシステム。エンジン、前部モーター「H2」、後部モーター「H3」×2基によるシステム合計の最高出力は416馬力、最大トルクは665N・m。(1)ブレーキ用電動サーボ。電動サーボブレーキは、「レジェンド」用に調整済み。(2)排気量3471cc・V型6気筒直噴SOHC・i-VTECエンジン「JNB」。(3)湿式デュアルクラッチ。摩擦熱を短時間で冷却できる湿式が採用されている。(4)ギアチェンジ用アクチュエーター。(5)高出力モーター内蔵7速DCT。エンジンなどとのバランスを考慮し、トルク重視型の高出力モーターが内蔵されている。(6)エアコン用コンプレッサー。(7)アクティブ・コントロール・エンジンマウント。エンジンの振動を能動的に打ち消す仕組みを備えたエンジンマウント。エンジンの低振動性を大きく高めた。

フロント部分を左サイドから。(1)i-VTECエンジン「JNB」の左右それぞれのバンク。(2)湿式デュアルクラッチ。(3)ギアチェンジ用アクチュエーター。(4)デュアルクラッチ用ブースター。(5)ブレーキ用電動サーボ。(6)高出力モーター内蔵7速DCT。

「レジェンド」のフロントの足回りは、サスペンションがダブルジョイント式ダブルウィッシュボーン。ロアアームがダブルジョイント式となっており、一般的なA型ロアアームに対し、タイヤの転舵中心であるキングピン角(キングピン軸の傾き)を大きくでき、直進安定性、操舵応答性、そして乗り心地を向上できるのが特徴。ブレーキはベンチレーテッドディスク(回生ブレーキ・電動ブレーキサーボ装備)。

左フロントタイヤの辺りからリアを見たところ。(1)シート下に見えるのはパワードライブユニット。(2)ガソリンタンク。(3)リチウムイオンバッテリー及び制御機器。

「レジェンド」の後輪を駆動させるのが2基のモーターを組み込んだTMU(ツイン・モーター・ユニット)。TMUは走行モードがAWDのとき、エンジンの動力によりフロントモーターが発電した電力で駆動する。TMUは、コーナリング時に路面状況やコーナーの回転半径などに合わせ、内輪をマイナストルク(回生ブレーキをかけ、外輪よりも回転数を減らす)で駆動して、内向きのヨーモーメントを発生させる。同時に内輪の回生ブレーキで発電した電力を外輪のプラストルク駆動に利用する仕組みだ。(1)リチウムイオンバッテリーとDC-DCコンバーター、バッテリーECU。左リア用モーター。(3)ガソリンタンク。

TMU(ツインモーターユニット)の左側のモーターのアップ。後輪を左右それぞれ別のモーターで駆動する仕組みは、スーパースポーツの2代目「NSX」にも採用されている機構。

リチウムイオンバッテリーとその制御機構のアップ。(1)DC-DCコンバーター。(2)リチウムイオンバッテリー(青い機器)。(3)バッテリーECU。

「レジェンド」は右リアドアも外され、フレームが見られるようになっていた。色は、引っ張り強度の違いを表す。赤は引っ張り強度1500MPaの超高張力鋼板。青は590MPa、黄色は980MPa。近年、センターピラーなどは1000MPa以上の超高張力鋼板を採用し、薄く細くしながらも必要な強度を維持し、軽量化が進められている。ただし衝突安全性能上の観点から、全フレームを超高張力鋼板に置き換えればいいというものではない。壊れることで力を受け止める部分も必要なため、引っ張り強度が低いものも同時に使用されているのだ。

「レジェンド」をリア方向から。「レジェンド」のリアの足回りは、マルチリンク(ウィッシュボーン)式/トーションバー。A型アッパーアーム、2本のロアアーム、コントロールアームの計4本で構成されている。

こうして現在のクルマの内部を見てみると、驚嘆することしきりだ。スペースが限られている中で、より高性能にするため、新規のものと従来からのメカニズムをコンパクトにまとめ、無理なく収めている点には感心させられる。しかも、新しいメカニズムは搭載すればいいという話ではなく、メンテナンス性も重要だし、また生産性の問題もあるのだ。ハーフカットモデルを見ていると、単に内部のメカニズムだけでなく、クルマが誕生して百年以上の時間を使ってここまで進化するため、どれだけ多くの開発者の英知が結集されているのかということも見えてくるのである。今後もクルマの限られたスペースに新しい技術を搭載し続け、とどまることなく進化していくのだろう。埼玉自動車大学校の学生によるハーフカットモデルは、その歴史を記録していくのだ。