東海北陸道と伊勢湾岸道を直結! 新たな高速「一宮西港道路」はどうなった? 東海エリアの交通が大変化【いま気になる道路計画】

東海北陸自動車道と伊勢湾岸自動車道を直結させる新しい高速道路「一宮西港道路」の計画が進行中だ。完成によるメリットや、現在の進捗状況について解説していこう。

この記事をシェア

東海北陸道と伊勢湾岸道をつなぐ「一宮西港道路」計画が進行中

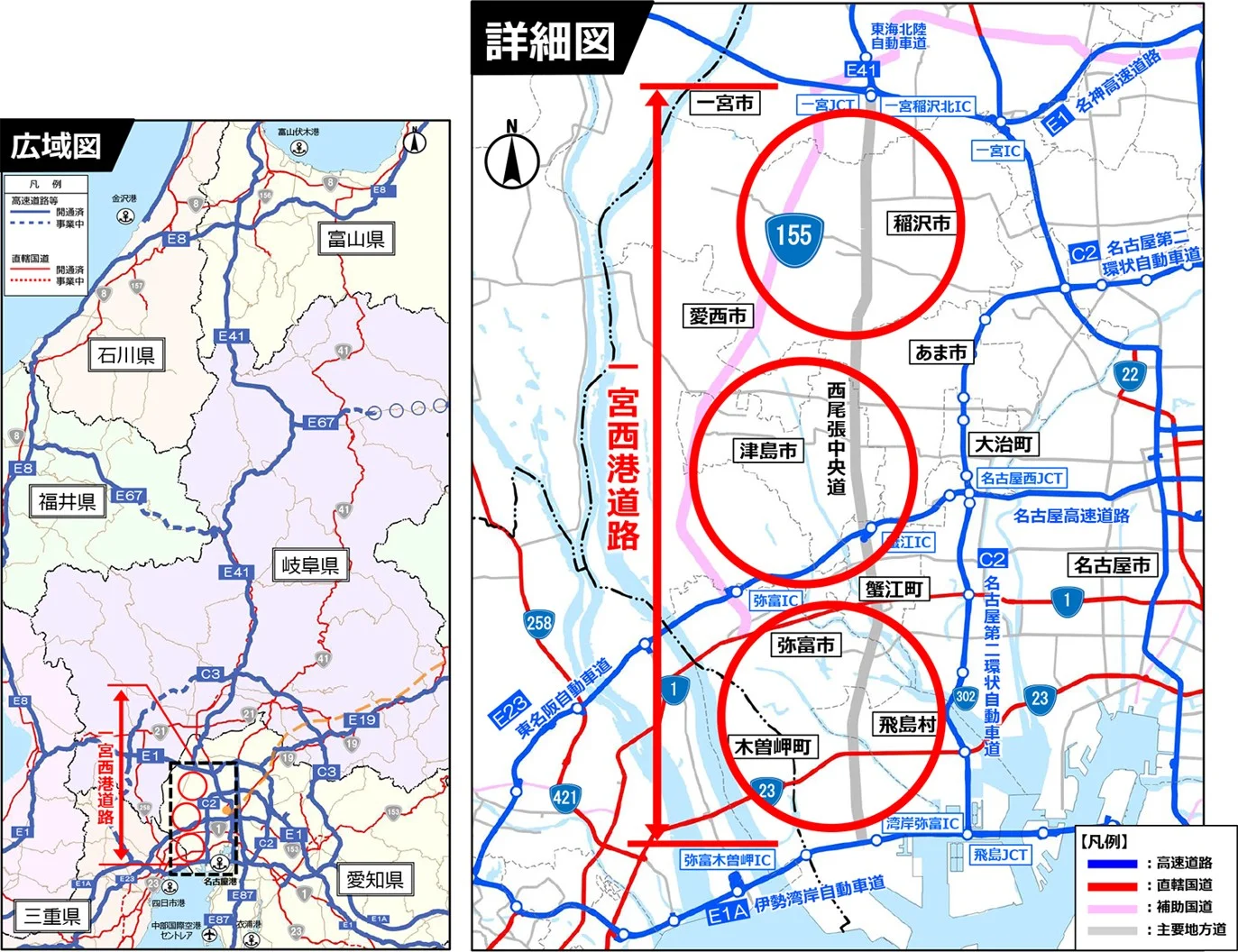

一宮西港道路の位置図。

富山県砺波市から岐阜県高山市を経由して中部地方をつなぐ高速道路「東海北陸自動車道」は、列島を南北に横断する大動脈として、人々の移動や物流を支える道路だ。

そんな東海北陸道の愛知県側の終点は、名神高速道路に接続する「一宮JCT」となっている。そのため、東海北陸道の交通流がそのまま名神高速へ流れ込み、一宮JCTは日本でも有数の大渋滞スポットとして、ドライバーを悩ませている。

2005年に東海環状自動車道の豊田東JCT~美濃関JCTが開通し、バイパスとして交通分散が図られたものの、依然として渋滞は発生している。

その問題を解決するため、東海北陸道を一宮JCTから南へ延伸し、伊勢湾岸自動車道へ直結させる「一宮西港道路」の計画が進行している。

完成すれば、東海北陸道の交通流が伊勢湾岸道へ分散し、名神高速の渋滞緩和に期待がかかる。それだけでなく、「東海北陸道~新名神高速・伊勢自動車道」の最短ルートが誕生し、今まで不便だったエリア間移動がスムーズになる。さらに名古屋市街、知多半島、中部国際空港(セントレア)方面への移動においても、名古屋高速を回避できる新ルートとして注目されるだろう。

どんなルート? ICはどこに設置されるのか

2025年3月に正式採用された「中央ルート」の概略ルート。

「一宮西港道路」計画の進捗は現在、概略ルートが決定したところだ。具体的には、2019年に「名古屋都市圏環状機能検討会」が設立され、構想具体化への機運が高まった。そして2021年に国の「新広域道路交通計画」へ検討路線としてリストアップ。2022年3月にはいよいよ「計画段階評価」を始めていくという方針が決定された。

計画段階評価とは、2~3回の地域アンケートを経て、概略ルートや構造を決定するものだ。2024年3月にルート案が3つ(西尾張中央道ルート、中央ルート、国道155号ルート)に絞り込まれ、2025年3月に「中央ルート」が正式決定されたばかりだ。

「中央ルート」は、同エリアにある2本の南北軸である「国道155号」と「西尾張中央道」のちょうど中間を抜けていくルート。延長は約28kmだ。

一宮JCTを起点として南下すると、津島市役所や東名阪自動車道「弥富IC」東側、海南こどもの国付近を経由。最終的に、伊勢湾岸道「弥富木曽岬IC~湾岸弥富IC」の範囲が終点となるルートとして計画されている。

途中のICは以下の5か所が想定されている。

・県道 名古屋祖父江線との交点(新幹線南側)

・県道 あま愛西線との交点(名鉄勝幡駅周辺)

・県道 津島蟹江線との交点(津島市民病院周辺)

・国道1号との交点(近鉄佐古木駅周辺)

・国道23号との交点(木曽岬IC周辺)

開通により、一宮JCT~伊勢湾岸道の所要時間は、現在の約65分から「約17分」という圧倒的な短縮となる見込みだ。また、名神高速~東名阪道・伊勢湾岸道のあいだの「高速空白地帯」にとっても、生活交通の渋滞を回避した広域移動が可能となり、緊急医療輸送や災害時の物資輸送にも効果を発揮することとなる。

異例の「中間ルート」となった理由

当初想定されていた「一宮西港道路」の3つのルート案。

単純に考えると、一宮JCTからまっすぐ南下する都市計画道路の通称「西尾張中央道」の上空に高架を整備する「西尾張中央道ルート」を採用すればいいと思うかもしれない。立派な4車線道路で、東名阪道 蟹江IC、伊勢湾岸道 湾岸弥富ICとそれぞれ接続し、国道1号とは立体交差となるなど、事実上の臨港アクセスの最速ルートを担っているからだ。

しかし、そうはならなかった。全くの新ルートを敷き、やや西側へズレた線形が正式に採用されたのだ。全国的な傾向から見れば異例の概略ルートになったのには、このエリア特有の理由がある。

まずは、濃尾平野に都市が散らばっている点だ。国道155号は沿線に愛知県の津島市、愛西市、弥富市、木曽岬町を抱え、西尾張中央道は稲沢市、あま市、蟹江市、飛島村を抱えている。どちらの沿線地域も「一宮西港道路」の便益を享受できるよう、ちょうど中間となるルートが選ばれたわけだ。

さらに既存道路の拡幅・高架化ではなく新規ルートとなったのも、「集落・市街地は極力回避し、人口集中地区の通過面積が最も小さい」という利点を重視している。特段の中心街へアクセスするわけではないが、その代わり用地取得や周辺環境など地域への影響回避が大きく考慮されているのだ。

もし西尾張中央道の上空に高架を整備する場合、重要な現道を何度も車線規制や通行止めしなければならず、建設中の交通影響は決して少なくない。新規ルートだと、その懸念も小さくなるというメリットがある。

もちろん重要景観や自然環境への影響も最小限となり、逆にアクセスが向上する事業所数は最も多く、西尾張~海部地域の利便性も大きく高まるのが、この中央ルートなのだ。

計画はどこまで進んでいるの?

物流が流入して混雑する西尾張中央道の様子。

ルート案が決定したあとは、都市計画決定と環境アセスメントの手続きが終われば、晴れて事業化を待つだけとなる。現在は、まさにその段階となっている。

環境アセスメントの進み具合をもう少し具体的に見てみよう。一般的には「配慮書→方法書→準備書→評価書」という順番でプロセスが進められていく。一宮西港道路については、8月18日に1ステップ目となる「配慮書」が公表されたばかりだ。方法書が「どのようにアセスしていくか」に対し、配慮書はその前段階で「環境保全のため何に配慮すべきか」を整理するものだ。

夢物語のような構想段階から、気がつけば事業化の一歩手前まで進行中の一宮西港道路。まずは環境アセスメントの各ステップの進展に注目しつつ、悲願の事業化の瞬間を待ちたい。

このエリアはほかにも、全通まであと1区間となった東海環状道や、名古屋高速一宮線を東海北陸道へ直結させる「名岐道路」をはじめ、新計画が目白押しだ。ますます便利になる中部地方の道路ネットワークに引き続き期待しよう。

記事の画像ギャラリーを見る