なぜ次世代バイオディーゼルは普及しない? 代替燃料「HVO」が電気や水素より厳しい理由とは【国沢光宏がクルマ業界にモノ申す!】第7回

いすゞ自動車、平野石油、ユーグレナ、マツダの4社は8月22日、東京都内にて「次世代バイオディーゼル体験会」を開催し、各社の取り組みについて発表した。使用済の食用油などを原料とした「HVO(水素化処理植物油)」は、軽油と同じように使用できる強みがあるが、普及の未来はあるのか? 自動車評論家の国沢光宏氏が日本のクルマ業界にモノ申す!

この記事をシェア

研究が進む次世代バイオディーゼル。代替燃料「HVO51」とは?

いすゞ自動車、平野石油、ユーグレナ、マツダら4社が「代替燃料を使った次世代バイオディーゼル体験会」を開催した。

結論から書くと電気自動車や水素燃料自動車と比べたら相当厳しいと思っていい。

マツダはこれまで「ピストンエンジンの方が電気自動車より二酸化炭素を出さない!」と言い張り、結果、欧州燃費規制をクリア出来ずトヨタに泣きつくことになった。今回の体験会でも「電気自動車より代替燃料HVO51の方が経済的」と言い切っている。どんな主張なのか?

まず大前提から。2050年のカーボンニュートラルを達成しようとすれば、化石燃料以外をエネルギー源にしなければならない。その前の段階でも「2030年度に2013年度比で二酸化炭素排出量を46%減らす」など、いくつかの削減目標をクリアしなければならない。当然ながらガソリン/ディーゼルエンジンだけだと厳しい。

解決手段は(1)再生可能エネルギーを使う電気自動車。(2)同、水素燃料車。(3)そして代替燃料車になる。

今回マツダが発表したのは(3)の代替燃料車。前述の「HVO51」の場合、ディーゼルの燃料となる軽油成分の半分を、植物から作ったCN燃料(CN=カーボンニュートラル)にしましょうというもの。植物は大気中の二酸化炭素を吸収して生長し種子を作る。そいつを使った燃料なら二酸化炭素のリサイクルになるため、カーボンニュートラルということ。実際、国際基準でも「二酸化炭素を排出しない燃料」として認められる。

HVO燃料でも軽油と同じように給油。普段と変わらないのは良い。

代替軽油、自動車用なら全く問題なし!

ここまではマツダの主張で全く問題なし。ちなみにひまわりの種などから作った軽油代替燃料はカーボンニュートラルかとなれば、けっこう微妙だったりする。ひまわりの種を作る畑を耕耘し、タネを撒き、雑草管理。収穫し、運送、油絞って精製する過程に使われるエネルギーの大半が化石燃料なのだった。そんなことから農作物から作る軽油代替燃料は安価に作れるもののダメ出しされており、今のところ厳しい。

現時点で「いいよ」とされているのは、廃棄される(ゴミ)食用油とミドリムシに代表される藻類から作られる代替燃料である。前者はすでに「SAF」と呼ばれ、航空機用ジェットエンジンに使われている。ANAが羽田~八丈島線で5ヶ月間試験運用した。

結果、技術的には全く問題なし。今回マツダが試乗会用に使った代替軽油も、飛行機で使えるほどの信頼性を持つ。何度か試乗しているが、自動車用なら全く問題なし!

いすゞのHVO燃料で走行するバス。2024年10月からいすゞ藤沢工場と栃木工場の通勤バスとして運用中。

だが問題点は山ほどある。そもそも我が国で使われている食用油って年間160万トンほど。唐揚げや天ぷら、フライドポテトなどに吸収されたり直接食べたりする消費量を20%と仮定したら、130万トン程度の食用油が廃棄される。これ全てSAFの原料とした場合、大ざっぱに考えて100万Lくらいになる。一方、消費している量といえば、軽油だけで42億L。航空燃料が100億L。需要の0.01%も確保出来ないということ。

考えて頂ければ解る通り、地上を走るクルマは電気自動車で何ら問題なし。航空機の場合、エネルギー密度の低い電気で飛ばすことなど考えられないため、SAFが乗用車用の燃料として回ってくる可能性など皆無に近いと思う。

藻類からも作るHVO51ならどうか? 現時点では解決すべき技術的な課題が多く、お話にならないくらいコスト高。もちろん2050年のカーボンニュートラルまで25年間あるので可能性は否定しない。

採算性でHVO51は電気に勝てるか?

代替軽油の問題は排気ガスのクリーン度。現状でも欧州だとディーゼルエンジンの排気ガスは次世代基準をクリア出来る見通し無し。HVO51であっても、燃焼という化学反応でパワーを出すため窒素酸化物やHC、PMは完全に取れない。100%カーボンニュートラル燃料が原価100円/Lになっても、走行100kmあたりのエネルギーコストは1000円だ。

電気自動車と言えば、太陽光発電なら1kWhあたり10円。走行100kmあたりのエネルギーコスト150円。マツダはHVO51について「運ぶことが容易」などとアピールするものの、過疎地域でガソリスタンドが減少している状況を見ると説得力無し。むしろ日本全国津々浦々までインフラのある電気(その気になれば太陽光パネルなど使った現地調達だって出来る)に勝てない。代替燃料の採算が取れる確率は低いと考える。

発表会場に展示された、平野石油の次世代バイオ燃料簡易給油機。

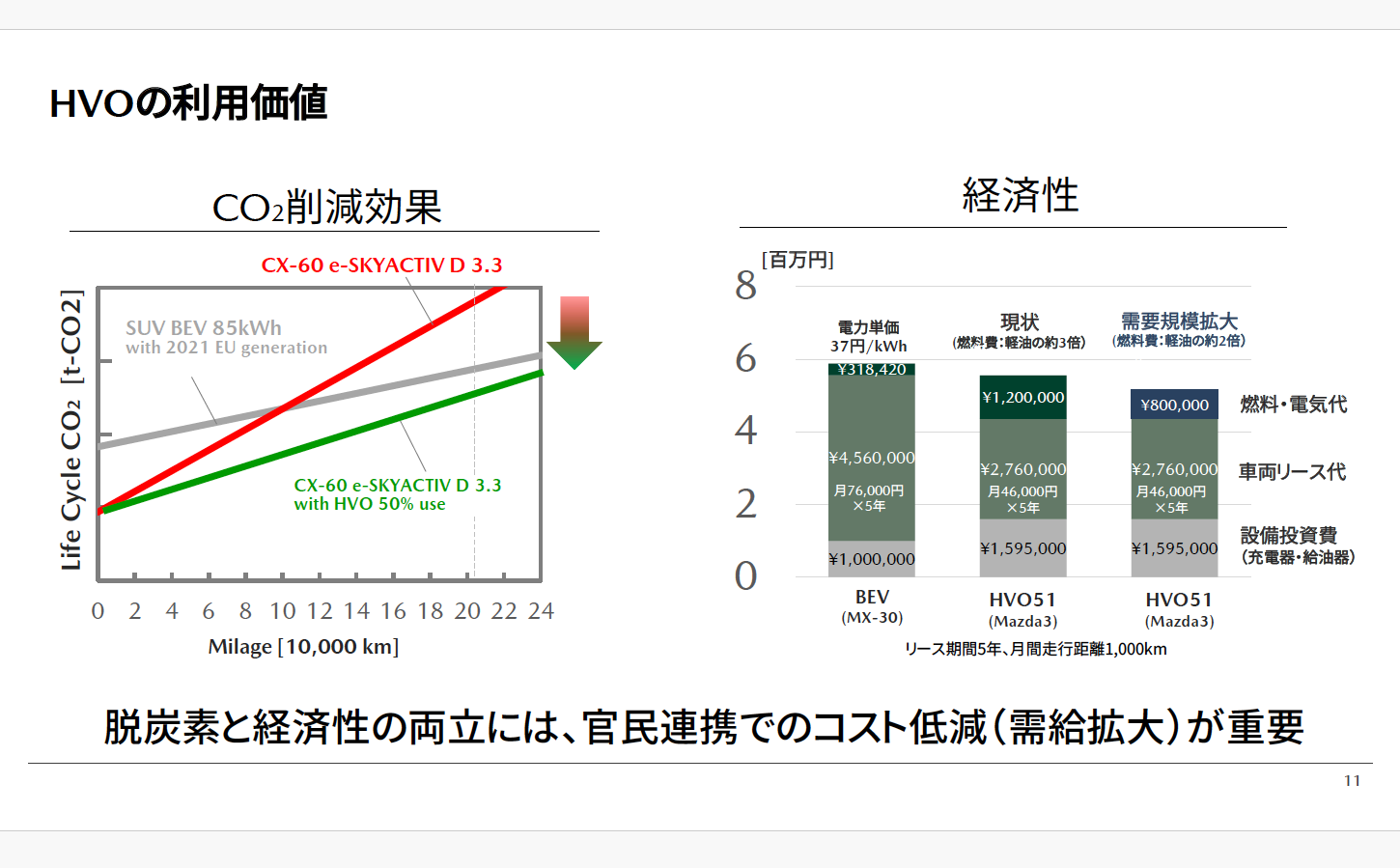

マツダの問題はコスト計算にある。登壇資料では「経済性」というグラフを作り、電気自動車とHVO51の総合費用を出している。電気自動車の代表を大失敗作の「MX-30」とし、5年間で約588万円掛かるという設定。HVO51といえば、約556万円。

だからHVO51優位とした。今やMX-30より安価な電気自動車が普通だし、6万円で付けられる200V普通充電器に100万円を計上しているのも意味不明。HVO51についちゃ全て理想値。

資料=次世代バイオディーゼル体験会「HVOの利用価値」

トヨタの水素エンジンのようにCN燃料を「数ある新エネルギー開発の1つ」と位置づけ、採算性を度外視するなら理解出来る。なのにマツダは電気自動車全否定しエンジンに注力した時と同じ姿勢。今のマツダにそんな余裕など無いハズ。

HVO51でクルマを走らせることは容易。今回の試乗会の記事を見ても大半のメディアが「凄い! 普通に走る」という内容だろうけれど、CN燃料の難しさは全く違う切り口でハッキリ見える。

記事の画像ギャラリーを見る