東関東道の「鹿島支線」になる? 新バイパス「鹿行南部道路」計画とは? サッカー渋滞の緩和にも期待【いま気になる道路計画】

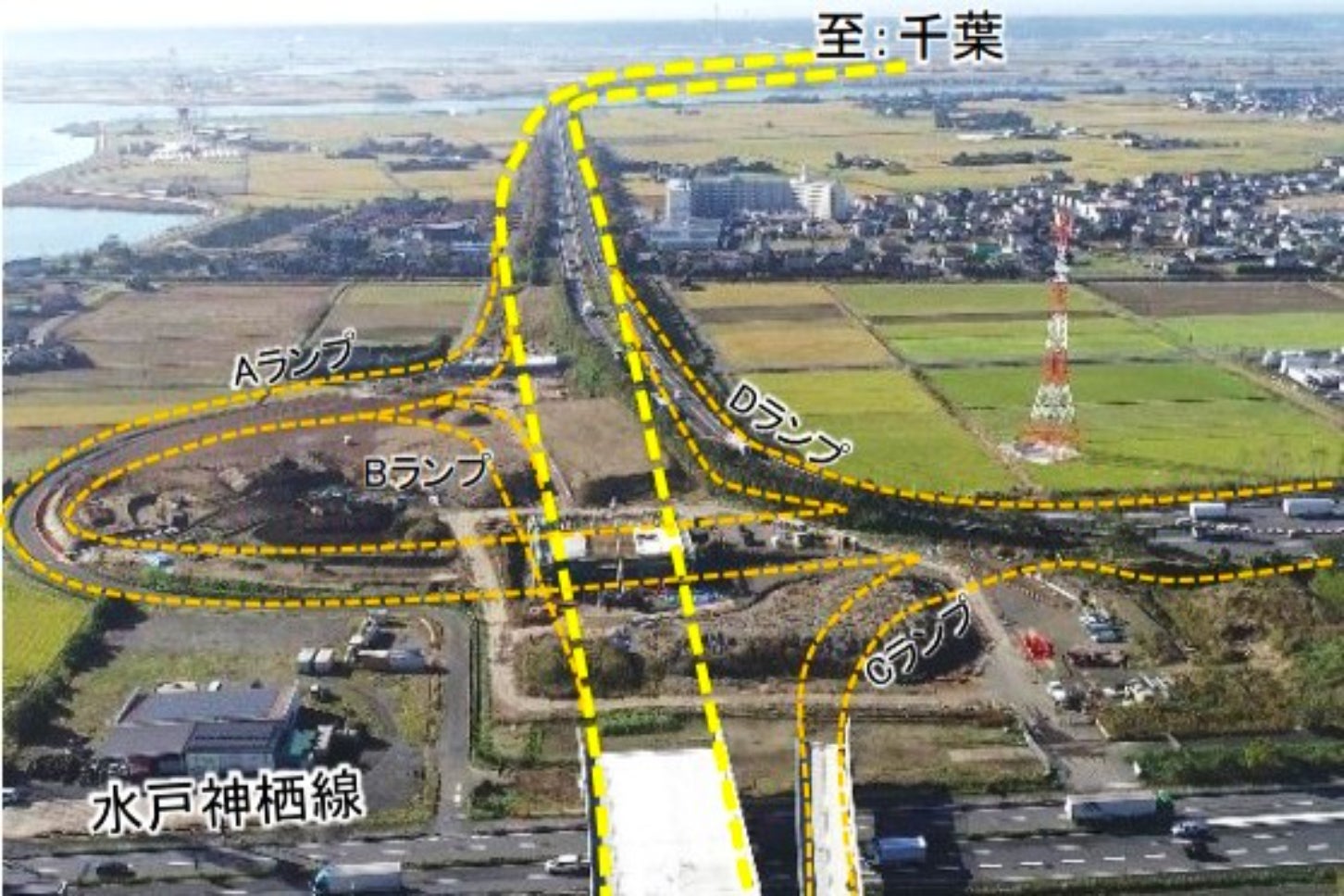

東関東自動車道では、千葉県から茨城県に入ってすぐに位置する「潮来(いたこ)IC」から先が工事中だ。いっぽう、その潮来ICから分岐して臨海部をつなぐ部分では、新バイパス「鹿行(ろっこう)南部道路」の計画が進行している。「鹿行南部道路」の完成によるメリットや、現在の進捗状況について解説していこう。

この記事をシェア

東関東道の末端から臨海部へつなぐ「鹿行南部道路」

鹿行南部道路の構想ルート。

東京方面から千葉県内をつなぐ大動脈「東関東自動車道」は、首都高湾岸線を引き継いで千葉県の臨海部を走ったあと、検見川(千葉市)で進路を内陸部へ変え、佐倉・成田・佐原を経由し、茨城県の「潮来(いたこ)IC」で途切れている。

東関東道は将来的に水戸方面へ直結予定。未開通なのは潮来~鉾田の約31kmのみで、悲願の全通予定は2026年度と、もう目の前に迫っている。

さて、そんな東関東道の工事のかたわらで、分岐して新たな「支線」のように伸びる高規格道路の計画が、具体化に向けて大きく進んでいる。

その高規格道路の名前は「鹿行(ろっこう)南部道路」。潮来ICから南東方向へ分岐し、鹿島港や神栖市内をつなぐ延長約10kmのバイパス道だ。

「鹿行」とはかつて存在した「鹿島郡」「行方郡」に由来し、鉾田市・行方市・鹿嶋市・潮来市をはじめとして、銚子方面へのびる地域を指す。鹿行地域は本州東端の突き出した部分が、さらに霞ヶ浦・利根川で縦に分断され、まるで巨大な半島のようになっているのが特徴だ。

そんな「陸の孤島」となっている鹿行地域のうち、北部エリアは東関東道が直結することで、都心方面へのアクセスが劇的に改善されることになる。いっぽうで神栖市のある南部エリアは取り残された格好となっている。

「鹿行南部道路」は、この南部エリアの交通流に大きな変革をもたらす道路として期待されている。

なお現時点で、整備方針や構想があるのは波崎工業団地まで。そのまま鹿行南部の先端まで行き、銚子市内へ直結する構想は存在しない。

代わりに、利根川向こうの千葉県内では、国道356号の「小見川東庄バイパス」「東庄銚子バイパス」「銚子バイパス」が順次整備されている。また銚子市内は別途「銚子連絡道路」が圏央道の松尾横芝ICから延伸(分岐)する形で整備中となっている。

首都高につながる貴重な「重要港湾地域」の交通アクセスを強化

全国有数の規模を持つ鹿島港。

鹿行南部道路が完成するとどのようなメリットがあるのだろうか。

まず、鹿島港周辺の臨海工業地帯のトラック輸送がエリア内の生活交通と切り離され、混在渋滞が緩和されるメリットがある。

鹿嶋市・神栖市にまたがる臨海部の巨大な「鹿島港」は、太平洋に面する地理的要件もあり、取扱貨物量が全国15位という有数の重要港湾。鋼材(輸出第3位)から穀物(とうもろこし輸入第1位)まで、さまざまな運輸においてクリティカルな役割を担っている。2011年には穀物類で「国際バルク戦略港湾」にも指定された。

さらに港湾地域は石油化学コンビナートが林立し、鉄鋼工業団地だけでなく配合飼料の生産拠点(生産量第2位)が広がるなど、日本国内の各産業にも欠かせない存在だ。また災害時の緊急輸送物資拠点としての機能を図るため、岸壁を耐震強化した「鹿島港外港地区国際物流ターミナル」が2013年に完成した。

南隣にも波崎工業団地があり、計100社規模の各業種が立地。土地の安さや定期コンテナ航路との近さが大きなメリットのひとつだ。

そんな鹿島臨海工業地帯の最大の課題は交通アクセスといえるだろう。潮来ICからは4車線の「県道 水戸神栖線」と「国道124号」がつないでいるが、各地で混雑が目立っている。特に朝夕のラッシュ時は交通集中により、所要時間が平常時の1.5倍となるなど、定時制に難がある状況だ。また国道124号は当地域の主要なネットワーク道路であり、昼間も慢性的な渋滞が発生している。

これらの混雑は、地域の生活交通と物流とが混在することによって引き起こされている。もし、鹿行南部道路が完成すれば、鹿島港から潮来ICまでが信号ゼロでつながり、生活交通と分離されるため、渋滞緩和に大きな効果があるとみられている。

さらに、近隣のカシマサッカースタジアムの観戦客にとっても朗報だ。現在、カシマサッカースタジアムにおける試合開催時には、観戦客による交通集中で大渋滞が発生している。データによると、スタジアムから潮来ICまでの約9kmでは、平常時の所要時間は13分だが、混雑時には58分(ピークの17時台)になる。前述した物流と生活交通にとっては、この混雑が拍車をかけて「機能停止」といえるほどの交通渋滞に追い込まれることになる。

鹿行南部道路が完成すれば、このカシマサッカースタジアムからの交通流が分散され、混雑緩和および潮来ICへの所要時間短縮が期待される。

「鹿行南部道路」計画はどこまで進んだ?

鹿島港周辺における道路渋滞の様子。

鹿行南部道路の計画はどこまで進んでいるのだろうか?

鹿行南部道路の計画具体化に向けて最初のステップが踏み出されたのは、2014年の「鹿行南部地域交通課題検討会」の設立だ。その後、国が2021年に策定した「新広域道路交通計画」にも、潮来IC~神栖市中心部までが「構想路線」として明記された。

それを機に、2022年には新たに「鹿行南部道路検討委員会」が立ち上がり、具体化開始に向けての動きが始まった。

そして2024年6月の第3回委員会で、ついに「基本方針(案)」が策定された。その中で、いよいよ「概略ルート・構造の検討を含め、計画の具体化に向けて検討を進める」と明記されたのだ。これはすなわち「計画段階評価」の開始を意味する。これから2~3回の地域アンケートなどを経て、概略ルート・構造が最終決定される。

ルートとしては、県道50号と国道124号の頭上に高架道路を作る、あるいは別ルートを新設するなどが考えられるが、この地域アンケートの段階でどのようなルートになるのかが固まるというわけだ。

そのあとは都市計画決定や環境アセスメントの手続きを経て、それらが完了すれば事業化を待つ段階に入る。

では「基本方針(案)」の策定から1年が経過して、実際に計画段階評価は始まったのか? その答えはNOだ。そもそも4月に関東地方整備局が発表した2025年の予算計画でも、鹿行南部道路は「概略ルート・構造の検討(計画段階評価を進めるための調査)」の欄にリストアップされておらず、「基本方針に基づき、計画の具体化に向けて関係機関と連携して進めます」と書かれているのみである。

これには、千葉北西連絡道路や核都市広域幹線道路、新湾岸道路などのいわゆる「大物案件」が動き始めたところであるため、年間予算に限りがあるなか、あれもこれも手を付けられないという事情があるのだろう。

とはいえ地域住民にとっては、基本方針(案)策定までこぎつけた悲願の道路計画だ。計画の進捗が停滞するのを懸念したのか、2025年6月20日に鹿嶋市・神栖市・潮来市による「鹿行南部道路建設促進期成同盟会」の総会が開催。7月25日には国土交通大臣を訪問して早期具体化の「直訴」をおこなった。

今後、具体化に向けての大きな進展となるのは、来年春の「2026年度予算計画」の「概略ルート・構造の検討」にリストアップされることだろう。それから「社会資本整備審議会 道路分科会 関東地方小委員会」が開かれ、地域アンケートの具体的準備を調整するという流れになる。

このように実際に事業化されるまでは、まだまだ時間がかかると見込まれる。ひとまず2025年度内は、水面下で基礎データを改めて整理し直す1年となりそうだ。

記事の画像ギャラリーを見る