危険予知の理想は“君子危うきに近寄らず”|長山先生の「危険予知」よもやま話 第36回

JAF Mate誌の「危険予知」を監修されていた大阪大学名誉教授の長山先生からお聞きした、本誌では紹介できなかった事故事例や脱線ネタを紹介するこのコーナー。今回は危険予知の本来の目的と自転車にもバックミラーが標準装備されたほうがいいという話、さらに事故を起こす要因には、年齢による過信度や扶養する人の有無が関係するという、興味深い話をしてくれました。

この記事をシェア

目次

危険予知の理想は“君子危うきに近寄らず”

編集部:今回は左前方を走っていた自転車が、駐車場からバックしてくる車を避けて車道にはみ出してくるというケースでした。このように前向きで車を止めていて隣にも車が止まっていると、バックで出る際の安全確認はかなり難しくなりますね。

住宅街を抜ける片側1車線の道で、路肩を走る自転車を追い抜こうとしています。

自転車が駐車場からバックしてきた車を避けて、こちらにはみ出してきました。

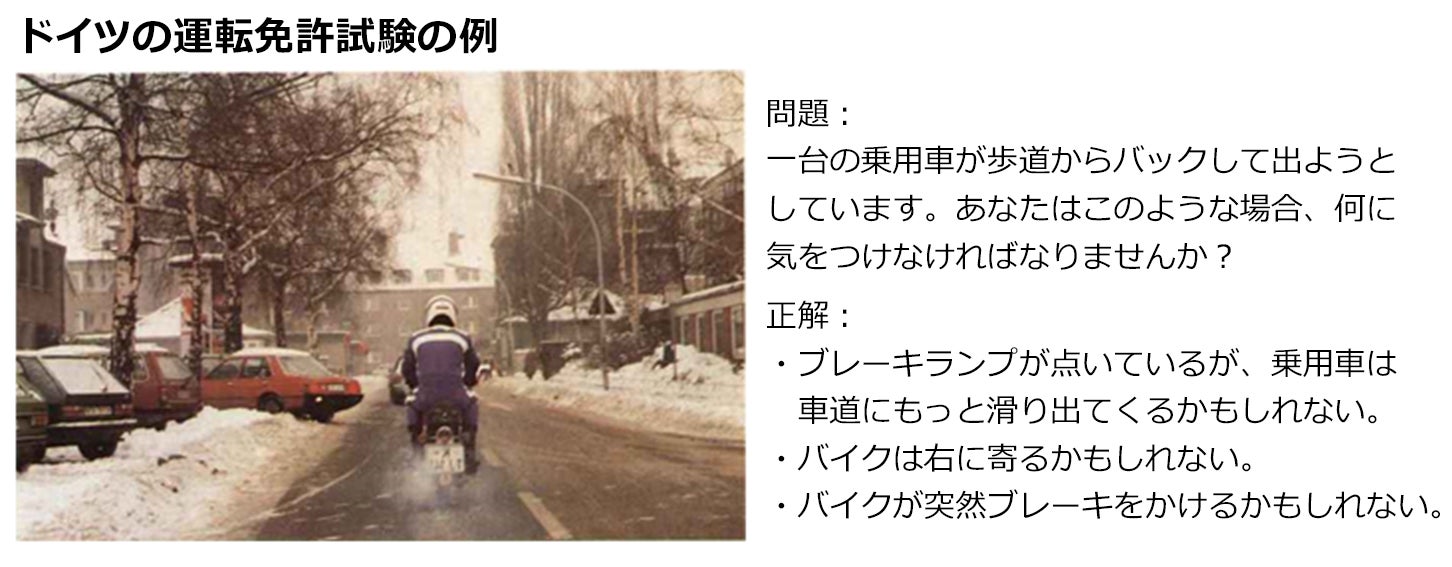

長山先生:そうですね。バック時は前進時より安全確認が難しいうえ死角も大きいので、左右後方から近づく車両の発見が遅れ、事故が起こりやすくなります。ドイツでも同じような試験問題がありました(下記参照)。

編集部:路肩に雪が残っていて、バイクで走ること自体が危険な状況ですね。本誌と違い、すでに車道に車が出てきている状況で、このあとの危険を予測させる問題ですね。

長山先生:そうです。危険予知の問題は、子供や自転車など1つの危険対象に気づくことができるかを問う問題が多いですが、これは「バイク(自転車)の行動の危険」、「駐車車両のバックの危険」という2種類の危険があり、それぞれをバラバラに認識するのではなく、2つの危険要因が絡み合って新たな危険を生み出すことを予知しておかなければならない問題です。

編集部:なるほど。これは複合的な問題と言えますね。ボケーっと見ていたのでは、バックしてくる車とバイクや自転車の動きを関連付けて危険を予測できませんね。

長山先生:そのとおりです。間違い探しのように1つの危険を探すだけでは危険を予測できないので、ある意味、高度な問題と言えるかもしれません。また、自動車学校などで行われている危険予測問題では、危険要因を発見することの課題と今一つ対処の方法を述べる課題が課せられます。対処方法としては、ブレーキで止まる、速度を落とす、ハンドルで避ける・逃げる、のいずれかになりますが、危険予知の本来の目的は「直前で危険に気づく」のではなく、「あらかじめ危険を予知する」ことなので、ブレーキやハンドルで対処する方法を教えるのではなく、「あらかじめ危険対象から距離を取ること」「危険対象にこちらを気づかせること」「相手に譲って相手に危険な行動をとらせないようにすること」など、いろいろ高度なレベルの対処方法があることを学ばせる必要もあるでしょう。

編集部:たしかに危険をより早く予測できれば、アクセルを緩めるだけで回避できることも多いので、ブレーキやハンドルの出番はありませんね。“君子危うきに近寄らず”ということわざがありますが、危険予知の目的というか理想はそこなのかもしれませんね。その点から考えると、問題場面の自転車に乗っている人は、まったく危険予知ができてなかったということですね。

標準装備されない、自転車のバックミラー

長山先生:危険予知という点で見ればそうかもしれませんが、自転車に乗る人は路面の凹凸や落下物など、前方の道路状況がもっとも気になるので、駐車場に止まっている車の中にバックランプが点灯している車がいることに気づくことはまずないでしょう。自動車がすでにバックし始めていれば話は別ですが。

編集部:たしかにそうですね。でも、車が動き出してから気づいたのでは、もう止まる余裕はなく、反射的に右側に避けてしまいますね。よく路肩に駐車している車を自転車が避けるケースもありますが、その場合も、しっかり後方を確認している自転車はほとんど見ませんね。そう言う私も、運転免許を取るまでは同じような危険な走り方を自転車でしていましたが。

長山先生:車を運転するまでは、自転車の危険な走り方はなかなか理解できないものです。とくに今回のような急な進路変更が後続車にとってどれほど危険な行為なのか、実際に危険な目にでも遭わない限り、はっきり認識することはできないでしょう。そもそも自転車のルールに関しては、『交通の教則』の第3章「自転車に乗る人の心得」第1節「自転車の正しい乗り方」第2節「安全な通行」において詳しく書かれていますが、側方通過時の後方確認に関する記述はありません。すなわち自転車の安全通行においてこの問題は欠落していますし、指導はされていないのでしょう。

編集部:たしかに習った覚えがありません。でも、実際の路上には駐車車両や停車車両は多いので、それを安全に避ける方法を教える必要はありますね。

長山先生:おっしゃるとおりです。ただ、自転車を運転中に後方を目視するには首をねじるだけでは不十分で、体をねじらなければならず、バランスを崩して危険が伴います。自動車の場合と同様に、自転車においても後写鏡(バックミラー)が必要かと思いますが、自動車では道路運送車両の保安基準第44条で「自動車には、後写鏡を備えなければならない。」と規定されていますが、自転車に関しては保安基準に何の記述もありません。

編集部:調べたところ、自転車等の軽車両についても道路運送車両法で「長さ」や「制動装置」「警音器」などの基準があるようですが、バックミラーに関する基準はないようですね。また、道路交通法にも「夜間のライト点灯義務」や「反射器材等の装備義務」があるようですが、灯火や反射器材の基準は都道府県公安委員会や内閣府が定めているようですね。

長山先生:おっしゃるとおり、道路交通法や道路交通法施行令、施行規則、条例などでブレーキや尾灯が点いていない場合の反射器材、警音器などが示されていますが、後写鏡の規定はありません。いくつかの自転車メーカーでは後写鏡をオプションとして発売していますが、標準装備にはなっていないようです。

編集部:先ほど長山先生がおっしゃったとおり、自転車に乗ったまま体をねじって後方を目視するのは難しく、とくに高齢者や子供には無理があるので、バックミラーは標準装備する必要があるのかもしれませんね。でも、安全確認という点で考えると、駐車場からバックで下がってくる車のほうはさらに確認が難しいですね。最近の車には、自分の車を俯瞰して見ることができたり、通常のバックカメラより左右が広く見える安全装備が付いている車もありますが、基本的には斜め後方から近づく自転車などは確認できないと思います。

車を止めるときはできるだけバックで!

長山先生:そうですね。今回のケースに限らず、自宅のガレージや商店の駐車場から出る場合など、駐車スペースからバックして車道に出るケースは結構ありますが、おっしゃるとおり、斜め後方の情報は確認できません。それにもかかわらず、路側帯や車道にいる歩行者や自転車が接近してくる可能性があるので、それを認識しなければなりません。一人で運転しているときには、それは不可能に近い状態です。今回のように車道にバックして出ようとする場合は、車道を走ってくる自動車にも注意しなければならず、本当にゆっくりゆっくりと進み、相手に気づいてもらうことを期待せざるを得ないでしょう。

編集部:以前、長山先生が知り合いの方が運転するステーションワゴンの助手席に乗ってバックする際、バックモニターに映らない左側から来る車や自転車を確認したという話がありましたけど、たった一人ではどうしようもないですね。

長山先生:そうです、もし同乗する人がいるならば、その人に車の後方に立って誘導してもらい、歩行者・自転車との折り合いをつけてもらうことが必要です。そのため、駐車場に駐車するときにはできる限り、バックして駐車することが望ましいでしょう。もちろん、まれなケースとして駐車場にいる人をはねる事故が起きたりしますが、駐車場にバックで入るケースより、バックして車道に出るケースのほうが事故の発生確率は高いでしょう。

編集部:基本的にそうでしょうね。ときどき道路で方向転換する車を見かけますが、対向車線にある路地に頭を突っ込んでから車道にバックして方向転換する車を見かけますが、私は左側に路地や駐車スペースがある所でまず路肩に車を止め、後続車が途切れてからそこにバックして方向転換するようにしています。駐車スペースからバックで車道に出るときと同じで、前進して出るほうが左右を確認しやすく、安全に出ることができますから。

長山先生:路地にもよりますが、基本車道のほうが交通量は多いので、車道には前進で出るようにするのがいいでしょうね。それも危険予知の1つで、まったくその危険性を考えていない人も多いですが、ちょっと危険かな?と思っても、とりあえず右側に路地があるので、そこに頭を突っ込んでからバックすればいいと安易に考える人もいます。

編集部:たしかにそうかもしれません。あまり後先を考えずに方向転換している人も少なくなさそうですね。その人の性格にもよるのでしょうか?

年をとるほど過信度が低下し、安全運転になる?

長山先生:おっしゃるとおり、危険を予知する感受性を持っていても、「少しくらいの危険ならやってみよう」とする人がいるのに対して、危険だと感じれば、それを止めようとする人もいるものです。前回も触れましたが、前者はリスクを取る人(Risk-taker)ですし、後者はリスクを取らない人(Risk-avoider)なのです。実際にリスクを取るか取らないかは、下記のような具体的な事例を挙げて調べる方法があります。

事例1:私は右折しようとしています。対向車が来ていますが、少し危ないかと思った場合でも行けると思って右折してしまいます。どの程度の危険だと判断すればやりますか?

事例2:カーブを走行中にこの速度では少し危ないかと思っても、速度を落とさないでカーブに入ってしまいます。どの程度の危険だと判断すればやりますか?

事例3:前の車の速度が遅いので対向車との関係が少し危ないかと思っても、追い越せると思って追い越しを実行します。どの程度の危険だと判断すればやりますか?

編集部:なるほど。よくありそうなリスクをともなう状況ですね。でも、どの程度の危険かは、どのように答えさせるのですか?

長山先生:下記のように危険の度合いをパーセントで分けて、そこから選んでもらいました。

1 90%程度の危険でもやってのける 2 70%程度の危険でもやってのける

3 50%程度の危険ならやってのける 4 30%程度の危険ならやってのける

5 10%程度の危険ならやってのける 6 少しでも危険だと思えばやることはない

編集部:危険をパーセントで考えたことがないので判断に迷いそうですが、その人がどの程度のリスクを取るのか大まかに分かりますね。

長山先生:そうです。ちなみに、危険なことを「自分だったらやってのけられる」と判断して実行する場合には、「危険の程度の過小評価(危険を低く判断する)」と「自分の能力の過大評価(自分を過信する)」の二面が関係していますが、危険を過小評価することよりも後者の自分を過大評価するほうが危険な行動をとる際の判断に関係が深いのではないでしょうか。リスクを取るか取らないかの背景には自己過信の心が潜んでいると思われ、 自己過信の度合いを測定するのに以下のような質問を多数行って得点化します。

質問例

・どんなスピードを出しても恐ろしいとは思わない

・スピードを出していても、とっさの場合にハンドルとブレーキで逃げる自信がある

編集部:危険度の過小評価と聞くと豪雨や降雪時を思い浮かべたのですが、これまでの経験値から「この程度の雨なら、このスピードでも大丈夫」と思って運転しているような気がします。これも「自分の経験と運転技術なら大丈夫」という自己過信なのですかね?

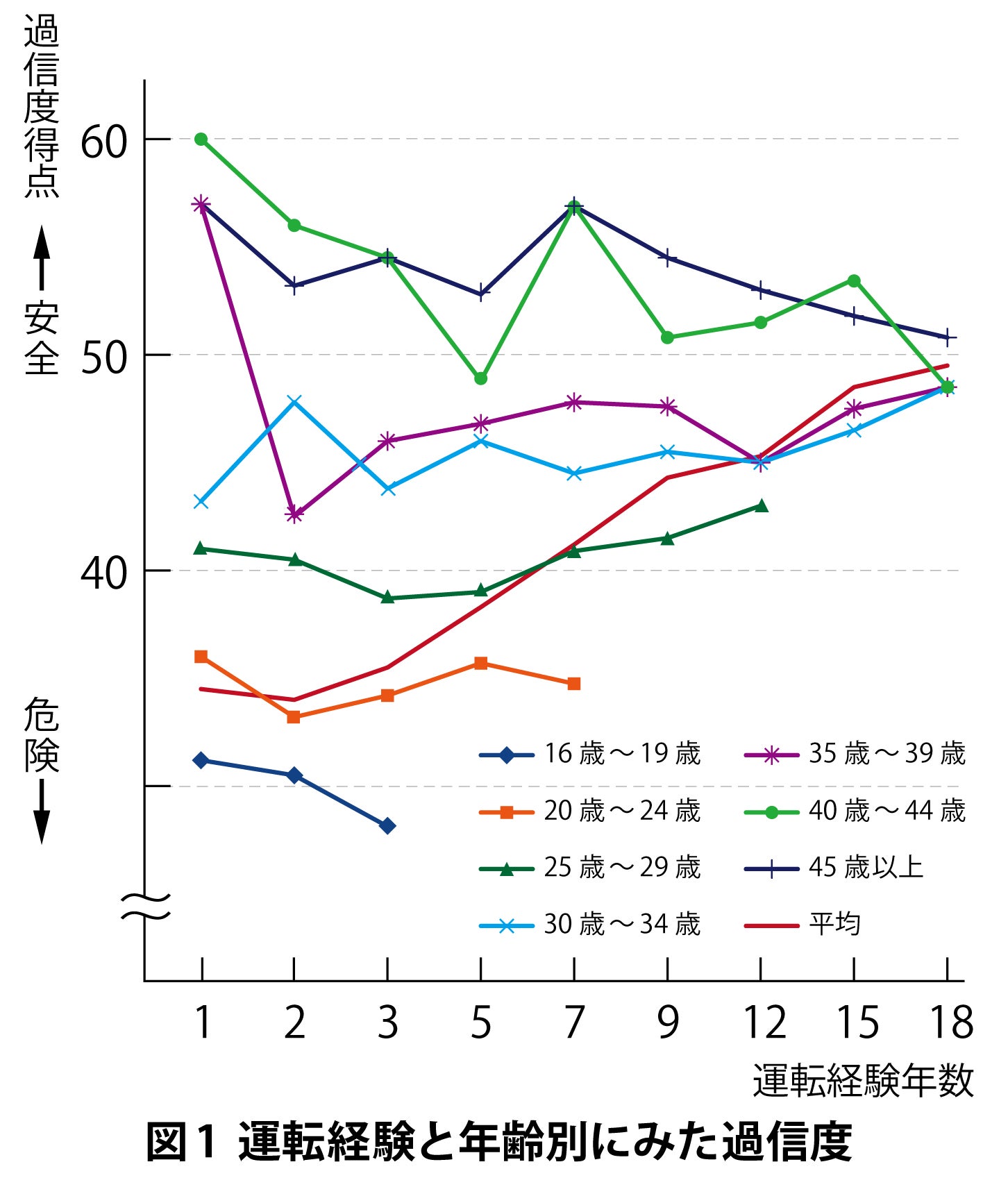

長山先生:そうだと思います。図1は年齢別・経験年数別過信度得点を示したものです。年齢別は各種波線で示していますが、16~19歳、20~24歳は安全度が低く、年齢とともに安全度は高くなり、40~44歳、45歳以上では経験年数に関わらず過信せず安全度の高い値を示しています。運転経験年数だけで平均点を見ますと、いかにも経験を積むと過信度が低くなって安心度が高くなるように見えますが、実は年齢の高い人の中に経験年数が高い人が多く含まれているからです。すなわち、表面的には経験年数が増えるにつれて過信度が低くなると見えるデータですが、実は過信度の面では年齢が深く安全と関わっていることを示すデータが得られたわけです。

結婚して子供ができると、安全度も高くなる!

編集部:たしかに、24歳までの若い世代では運転経験が長くなっても過信度は上がらず、いちばん若い16~19歳はかえって下がっていますね。若いうちはともかく、基本的に年齢が増すほど運転も落ち着くのでしょうか?

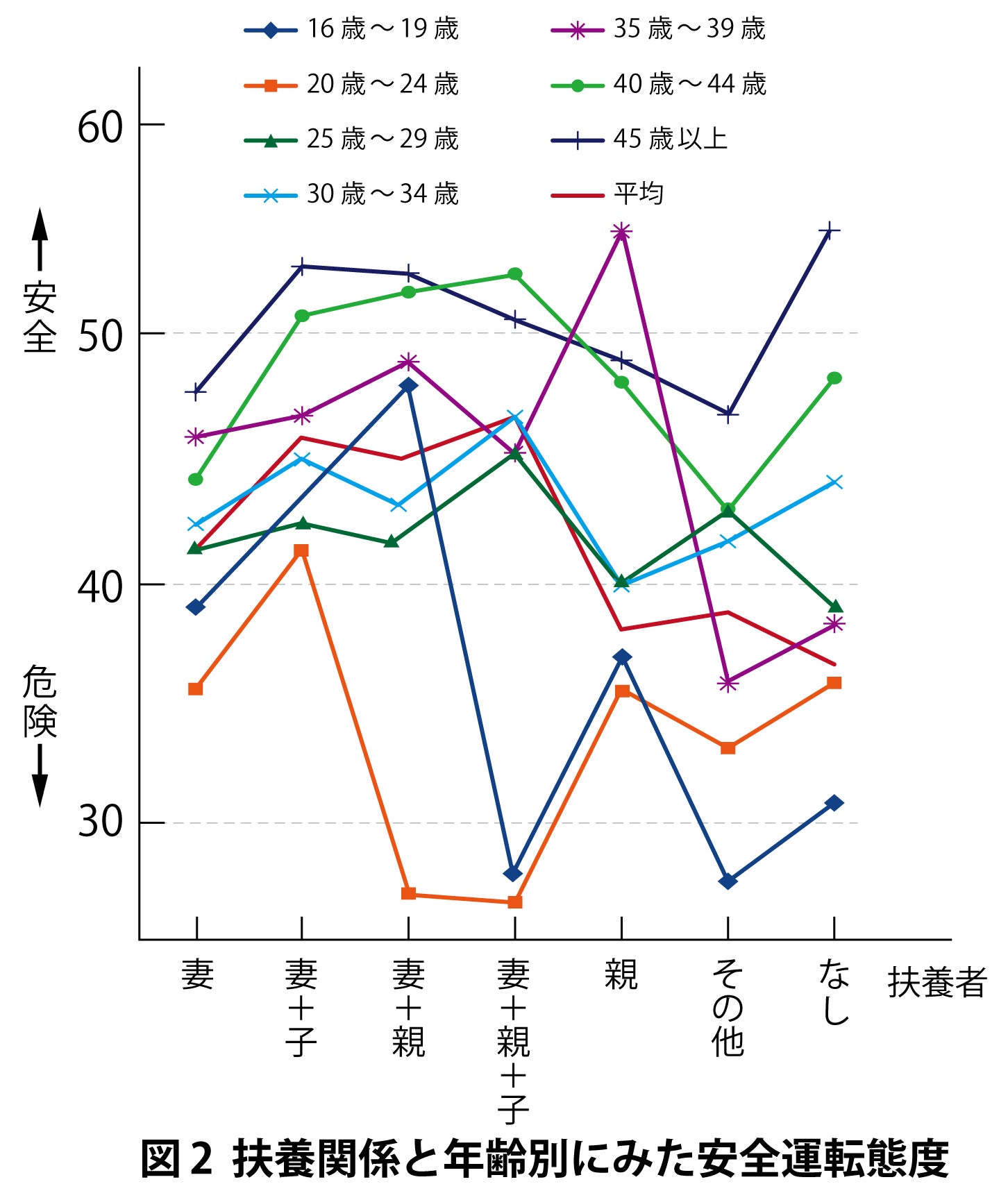

長山先生:そのようです。また、結婚したり子供や親の面倒をみるなど、扶養関係でも安全度に違いが生じます。図2は年齢別に扶養関係との過信度得点を作図したものです。妻や子供、親の扶養の有無で7パターンに分けて比較したところ、扶養者を持たない「独身者」が最も危険度が高く、次に「その他・親だけを扶養している人」の危険傾向が強くでます。妻を扶養している人は安全度が少し良くなりますが、妻と子供、そして妻と親の扶養者はいっそう安全になり、さらに妻と子供と親を扶養している人は最高の安全度を示します。この結果を見ると、結婚して子供ができると責任感が高くなり、自分を過信して馬鹿げた危険な行動をとらなくなるのは明らかです。すなわち、家族に対しての責任度、とくに子供に対しての責任度が「自分を過信して危険なことをしてはいけない」というと安全態度に結びつくということを示しているのです。事故を論じる場合、運転していて事故を起こす人の内面的な背景まで分析して見られることはほとんどありませんが、事故を起こすか起こさないかの背景には、ここに述べたような要因が隠されているのです。

『JAF Mate』誌 2018年4月号掲載の「危険予知」を基にした「よもやま話」です。

記事の画像ギャラリーを見る