ガソリン高騰でマイカー通勤の手当が足りない? 10円定額補助の影響と通勤手当の計算方法を解説。

ガソリン価格の高騰が続く中、マイカーで通勤している人にとって「通勤手当が燃料費に見合っていない」と感じることも増えています。政府は2025年5月22日から、新たに「燃料油価格定額引下げ措置」をスタート。ガソリン価格を最大10円引き下げることを目指していますが、影響はあるのでしょうか? マイカー通勤手当の仕組みやSNSでの声、そして新たな補助制度の内容について解説します。

この記事をシェア

マイカー通勤の手当、いまのガソリン代に合ってる?

レギュラーのガソリン価格が175円/Lだった頃のガソリンスタンド。

マイカーで通勤している人にとっては、毎日の通勤で必要となる燃料費はダイレクトに生活に影響しています。現在のガソリン全国平均価格は182円10銭/L(経済産業省 5月21日発表)。コロナ禍以降も高止まりが続き、燃料費の高騰が家計に大きな負担をかけています。

実際、マイカーで通勤する人たちからは、SNS上でこんな声が上がっています。

「ガソリン代が上がったのに、手当が据え置きでキツい」

「通勤手当が上がったけれど、非課税の上限額を超えないかが気になる」

「申請した距離で通勤手当が決まるので、ガソリン価格の上昇が反映されない」

「公共交通機関利用だと全額出るのに、マイカー通勤だと実質的負担額の半分しか出ない。不公平だと思う」

こうした不満の背景には、企業によってバラバラな手当支給基準と、ガソリン価格の高騰とのズレがあるようです。

通勤手当はどう決まる? 3つの計算方式

マイカー通勤手当は、大きく分けて以下の3つの方式で支給されています。

マイカーの通勤手当は、企業によって違った方法が導入されています。しかし、基準が過去の燃料単価に基づいて設定されている場合もあり、ガソリン価格が高騰した現在ではマイカー通勤者への負担になっているようです。

では、そもそもマイカー通勤手当はどのように計算されるのでしょうか。

一般的に、マイカー通勤手当は、大きく分けて以下の3つの方式で支給されています。

① ガソリン単価と燃費で計算

通勤手当=往復距離 × 勤務日数 × ガソリン単価 ÷ 燃費

例:14km(往復)× 20日 × 169円 ÷ 19.4km/L ≒ 2440円

実際のガソリン価格や車種の燃費性能によって手当が変動しますが、設定されているガソリン単価が過去の水準(160円台)のままだと、現状の価格には合わないケースも多いです。

② 距離単価方式

通勤手当=片道距離 × 単価 × 勤務日数 ×2

例:7km × 15円 × 20日 ×2 = 4200円

距離に応じた単価(一般的に10〜15円)をかけて算出。企業が独自に設定しています。

③ 一律支給方式

距離や燃費にかかわらず、定額で支給されます。

価格変動に影響されにくい反面、実費との差が生まれやすくなります。

「一律」の支給方式は、燃料価格の変動にかかわらず、あらかじめ決められた額が支給されるため、ガソリン価格の上昇による影響を受けにくいようです。一方で、走行距離や燃費に基づく支給方法の場合は、ガソリン単価が高騰すると、実質的な支給額に差が生じやすくなります。

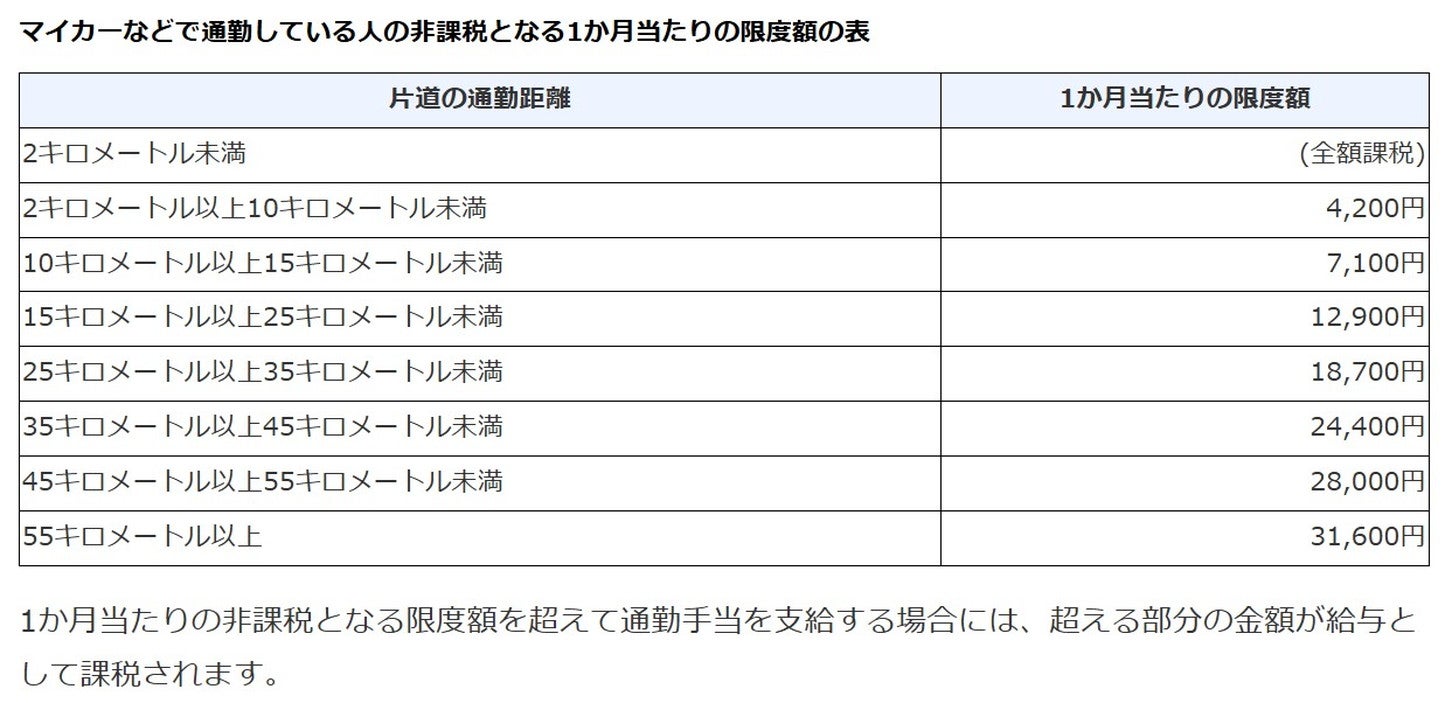

また、国税庁は通勤距離ごとに非課税限度額を定めており、支給額がこれを超える場合には課税対象になるようです。例えば「片道7km」の場合、4200円までが非課税です(これを超えると所得税が課される可能性があります)。

マイカー通勤手当の非課税限度額。

「燃料油価格定額引下げ措置」でガソリンは安くなる?

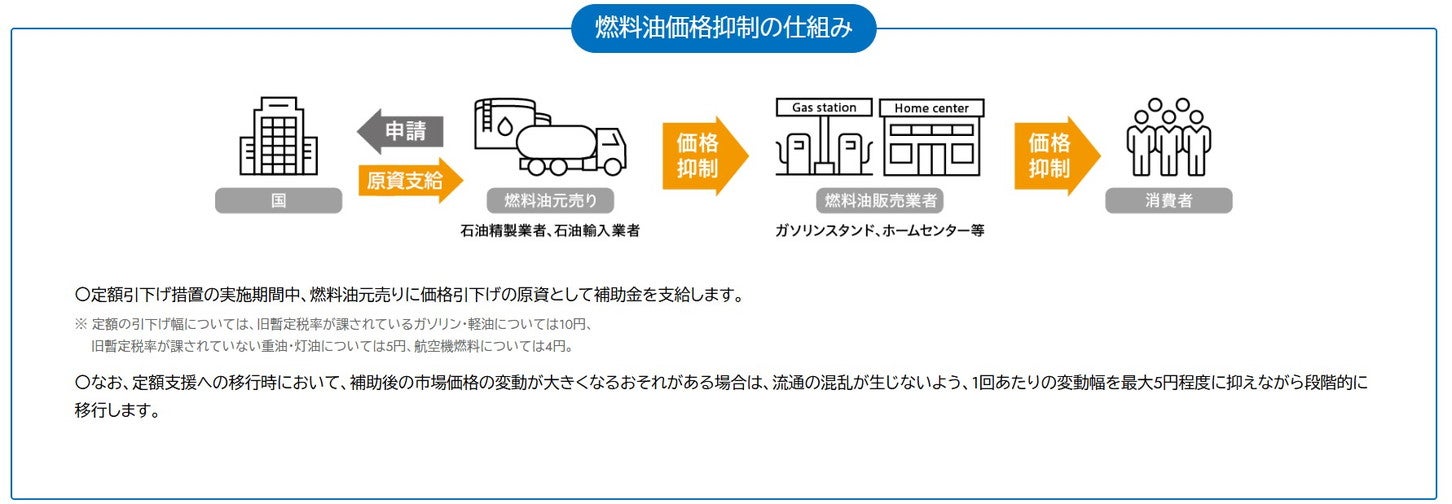

燃料油価格定額引下げ措置の仕組み。

ガソリン高騰を受けて、政府は2025年5月22日(木)から新たに「燃料油価格定額引下げ措置」をスタートしました。これは、従来の「激変緩和補助金」に代わる新たな支援策です。

この制度では、ガソリンや軽油に対して1Lあたり最大10円の補助が行われるよう、段階的に補助額を変更していきます。

【燃料油価格定額引下げ措置の対象と仕組み】

対象燃料油:ガソリン、軽油、灯油、重油、航空機燃料

補助額:

ガソリン・軽油:10円/L

灯油・重油:5円/L

航空機燃料:4円/L

支給先:燃料油元売事業者

期間:暫定税率の制度見直しが実施されるまでの間

初週は7円40銭の補助が元売事業者に支給され、小売価格に段階的に反映されていきます。ただし、店頭価格に反映されるまでにはタイムラグ(約1〜2週間)があり、すぐに価格が下がるとは限りません。この措置は、いわゆる「ガソリンの暫定税率」の見直しが行われるまでの暫定的措置とされており、恒久的な対策ではない点には注意が必要です。

燃料油価格定額引下げ措置は、ガソリン価格の高騰への一時的な対策として期待されます。しかし、実際の通勤手当への影響をどこまでカバーできるかは、通勤手当の計算方式と今後の価格動向、そして補助の持続性にかかっています。

このように、マイカー通勤にかかる燃料費の負担は、ガソリン価格が高止まりする現在、ますます重くなっています。通勤手当の支給方法が企業によって異なる中、制度と実費とのギャップを感じる人は少なくありません。自身の通勤手当の支給基準や非課税上限をしっかり把握し、必要であれば会社への相談・見直しを検討することも重要です。

記事の画像ギャラリーを見る