この信号機、赤だけLEDだ! 理由はまさかのコスパ? 【信号機マニア・丹羽拳士朗の偏愛日記 #5】

北は北海道から南は沖縄まで、全国の珍しい信号機を訪ね歩いて20年の信号機マニア・丹羽拳士朗さんによる連載第5回目。今回は青と黄は電球式なのに赤だけLEDの変わり種な信号機が登場。

この記事をシェア

この信号機、よく見ると赤だけLEDだ!

日本で初めてLED式の信号機が設置されたのは1994年のこと。この年に愛知県と徳島県にて試験的に設置された。そして、全国各地で試験設置された後、新たな信号機の主流となっていった。

現在、新しい灯器はLED信号機しか製造されておらず、信号機用の白熱電球は2028年3月には製造終了するそうだ。2023年度末時点で、全国の信号機の7割以上がLED信号機となっている。今後もLED信号機への交換は加速していくだろう。

LED信号機が広く普及する前、LED信号機は電球式の信号機に比べて非常に高価だった。そのため、コスト削減の工夫なのか、信号機で重要な赤だけをLEDにした灯器が長野県・千葉県などの一部地域でわずかに導入された。

【実例①長野県木曽郡木曽町「開田高原西交差点」】

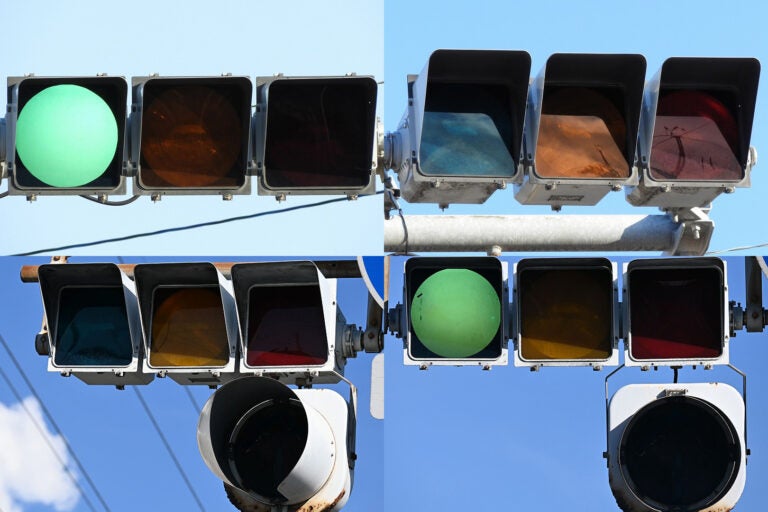

長野県の「赤だけLED」信号機。LED素子が直接見えないタイプ。

長野県にある「赤だけがLED」の信号機がこちら。写真は木曽郡木曽町の開田高原西交差点のものだ。無点灯時、青・黄が暗く沈んだような色であるのに対し、赤は灰色っぽい色であるのがわかる。

青と黄の灯器はレンズそのものに色が付いており、内部の白熱電球自体は無色となっている。これに対して、赤色の灯器はレンズ内のLED素子自体が赤色に光る。

ぱっと見ると、青・黄・白のような配列に見えるのがおもしろい。このタイプはLED素子が直接見えないため、 写真ではLEDだとわかりにくいかもしれない。しかし、実際に見ると赤の光だけが非常に強いのでLEDと見てとれる。

長野県ではそれなりの数を見られたこのタイプの「赤だけLED」は、信号機マニアの間でひそかに「長野県名物」として著名だった。しかし近年は新しいLED信号機へ交換が進み、わずかしか見ることができなくなってしまった。

開田高原西交差点の写真は今年2月に撮影したものだが、この交差点の信号機も今年度中には撤去される見込みのため、すでにないかもしれない。

【実例②千葉県印西市高花2丁目2交差点】

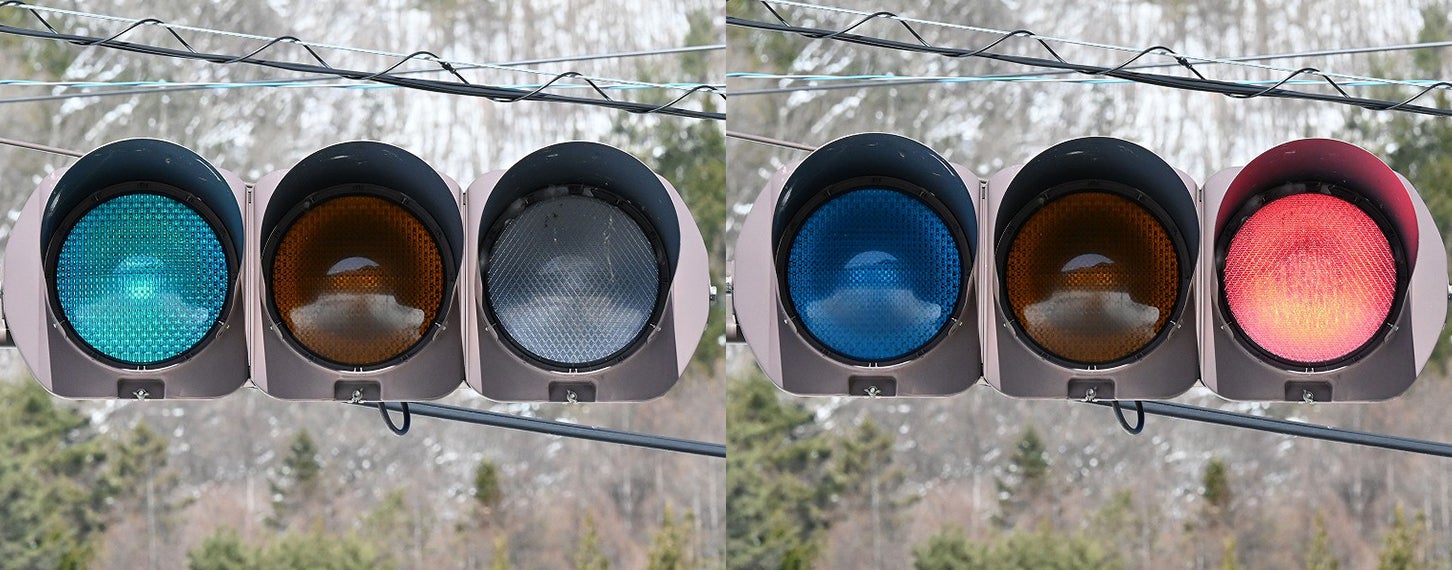

千葉県の「赤だけLED」信号機。LED素子が直接見えるタイプ。

次に紹介するのは千葉県でごく僅かながら見られるタイプだ。写真は千葉県千葉県印西市高花2丁目2の交差点のもの。こちらも青・黄が電球式で赤がLED式となっている。長野県の信号機との違いは、ほぼ透明のレンズで赤のLED素子が肉眼で見えること。 長野県の信号機と比較すると、赤のみLED式であることが写真でもわかりやすいかもしれない。

素子が見えるタイプは点灯していないときは黒く見えるので、青・黄・黒のような配列にも見てとれる。千葉県印西市の千葉ニュータウン中央周辺や野田市で設置が確認されているが、この頃のLED灯器はLED素子の数が非常に多く高価であったことが伺える。

現在はあたりまえに見られるLED信号機だが、登場し始めの頃は高価であったがゆえ、なかなか普及しなかった。赤だけLEDの灯器はその頃を彷彿とさせる意味合いでもレアものだ。

記事の画像ギャラリーを見る