『イタリア発 大矢アキオの今日もクルマでアンディアーモ!』第34回 月面着陸と舞い降り、散った夢──LMXシレックス

イタリア・シエナ在住の人気コラムニスト、大矢アキオがヨーロッパのクルマ事情についてアレコレ語る人気連載。第34回はイタリアで誕生し、新規参入に挑んだ「LMX」という自動車ブランドについて。

この記事をシェア

1969年LMXシレックス・ハイ・コンプレッション・クーペ。サイズは全長3960mm✕全幅1760mm✕全高1130mm ホイールベースは2300mm。

ドリームチーム

最近でこそ電動化トレンドにともない、さまざまな新ブランドが誕生している自動車産業だが、長年にわたり新規参入が困難な業界といわれてきた。

そうしたなか1960年代末、イタリアで果敢に新規参入に挑んだブランドがあった。その名を「LMX」という。北部ロンバルディア地方出身の企業家ジャンニ・マンデッリと、フランス・ボルドー生まれで樹脂製ボディ製作会社「リマプラス」を率いていた技術者ミシェル・リプランディが共同で設立した企業であった。

LMXの名称は、Linea Moderna eXecutiveの意味であると同時に、Liprandi-Mandelli双方のイニシャル(LM)を込めたものだった。

彼らが設立した「LMXアウトモービレ」社はミラノ中心部に本拠を置いたが、開発の舞台はトリノを選んだ。同地には自動車生産の関連会社が集中しており、世界最高水準の品質を誇る工房やデザインスタジオ、デザイナーが数多くいた。そうした好環境を余すことなく活用したのだった。

1969年LMXシレックス・ハイ・コンプレッション・スポーツ・スパイダー。

1969年LMXシレックス・ハイ・コンプレッション・スポーツ・スパイダー。各種メーター/オーディオを極限まで覆ったフェイシアの意匠は、今見ても新鮮である。

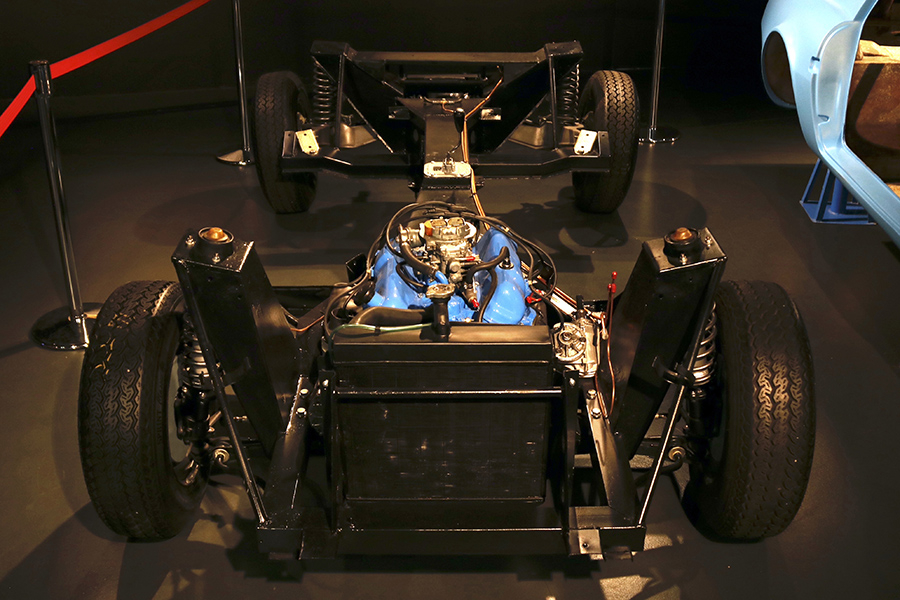

X型バックボーン・フレームのシャシー設計は、フェラーリで名を馳せたエンジニア、ジョアキーノ・コロンボが担当。それをリプランディが改良した。重量は僅か74キログラムであった。

今回の企画展会場には、シャシーとモノコックボディも展示された。

「ロータス・エラン」や「トヨタ2000GT」にもみられるX型バックボーン・フレームが採用されたシャシー。

「ロータス・エラン」や「トヨタ2000GT」にもみられるX型バックボーン・フレームが採用されたシャシー。

2シーターのボディはグラスファイバー製で、デザイナーには「アルファ・ロメオ33ストラダーレ」を手掛けたことで知られる鬼才フランコ・スカリオーネが起用された。

グラスファイバー製ボディ。何も付加されてない状態にもかかわらず十分に観賞に耐えるその造型からは、スカリオーネの力量がひしひしと伝わってくる。

いっぽうエンジンは、フォード・タウヌス用V型6気筒2.3リッター・エンジンを使用。これは高度なシャシー/ボディ技術を用いながらも、安い維持費を目指した車両全体の開発コンセプトとも合致していた。

エンジンは信頼性に富み、パーツ入手も容易なフォード製V6 2.3リッターの126馬力エンジンが搭載されている。

実際の車両製作は、イヴォ・バリソンという人物が率いていたトリノの「エウロスタイル」社が担当した。同社は富裕層を顧客に特注車を手掛けていた、アトリエ的企業だった。かくもドリームチームともいえる開発体制が整えられた。

夢の時代の断章

「シレックス」と名付けられた彼らのグラン・トゥリズモ(GT)は2年にわたる開発期間ののち、1968年トリノ自動車ショーで公開され、翌1969年から生産開始された。

まさに人類の月面着陸と同じ年。夢みることはすべてが実現可能と信じられていた時代だった。これは筆者の推測であるが、マンデッリとリプランディは、トラクター会社から「必ず失敗する」といわれたGT製造に進出し、脚光を浴びつつあったランボルギーニも意識していたに違いない。

1969年LMXシレックス・ハイコンプレッション・スポーツクーペ。来場者の若者が「アメリカ車みたいだ」と感想をもらしていた。そう、このクルマは米国市場も照準に据えていた。

1969年LMXシレックス・ハイコンプレッション・スポーツクーペ。後部には広大なグラスハッチを備える。

彼らはシレックスの米国向け輸出も視野に入れていた。しかし当初の人気に反して生産体制が整わなかったことなどから、キャッシュフローは予想以上に早く悪化。生産開始から僅か3年後の1972年には、経営が行き詰まってしまう。

LMXシレックスの生産台数は、その後「サマス」という企業が残存パーツを引き取ってピエモンテ州アルバで組み立てた分も含めて42台(クーペ37台、スパイダー5台)だった。現在まで残存するのは、その約半数とみられる。

レースを想定して1970年に製作された仕様。ボディは徹底的に軽量化され、スーパーチャージャーによって180馬力までにパワーアップされている。

動画でご覧頂くのは、2022年9月から11月までトリノ自動車博物館で開催された企画展「LMXシレックス──1960年のイタリアン・ドリーム」の模様である。会場には完成車5台に加え、シャシーとボディも展示された。いずれも熱心なLMX研究家であるレナート・モンタルバーノと彼の子息ジョルジョによるコレクションである。

コンピューターの支援なき時代に、これだけのプロダクトを完成させた人々に敬意を表さずにはいられない。「人生に必要なのは、希望と勇気……そして僅かなお金だけだ」というのは、喜劇王チャールズ・チャップリンが監督・主演した映画『ライムライト』のなかの言葉である。

それが公開されたのは1952年。LMXシレックスが発表される17年前だ。ちなみに当時は、サーキットやラリーの世界も、たしかな腕とちょっとした資金力があれば、街角の若者にもおおいに道が開かれていた。自動車とその世界に誰もが夢を描けた頃。LMXシレックスは、いわばそうした時代の断章なのである。

1973年LMXシレックス・ハイコンプレッション・スポーツクーペ・ターボ。LMXアウトモービリ社の倒産後、組み立てを継承したサマス社による個体である。ターボチャージャーによるには元フェラーリの技術者ミシェル・メイがあたり、パワーは210馬力に達した。