“空飛ぶクルマ”は2030年に実現できるか!?

空飛ぶクルマの実用化は意外と近い!? 日本発のベンチャー「SkyDrive」が開発を進める“空飛ぶクルマ”とは一体どんな乗り物なのか。同社最高技術責任者である岸 信夫氏のインタビューとともにレポートする。

この記事をシェア

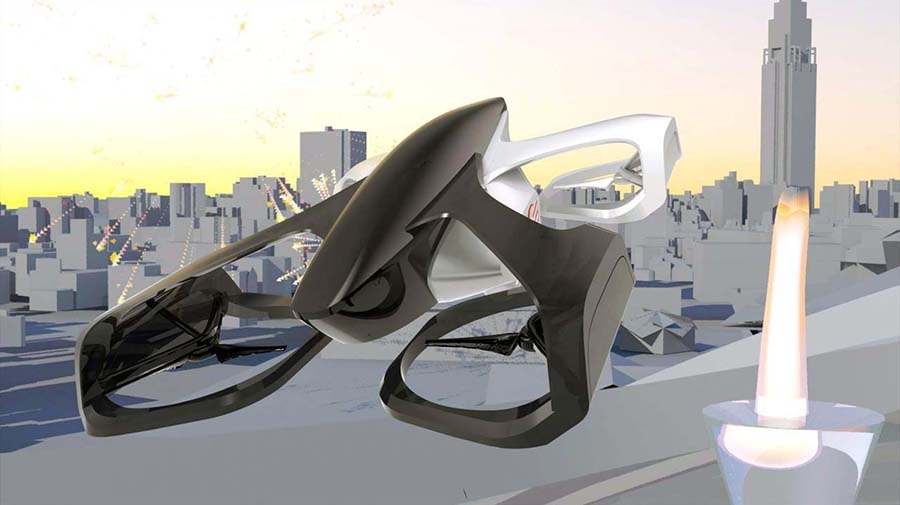

一目惚れしそうな格好良さで登場したSkyDriveの”空飛ぶクルマ”の試作機「SD-03」(提供:SkyDrive)

未来の乗り物をつくる会社

”空飛ぶクルマ”というキーワードを聞いて思い出すのが、子供の頃に見た「未来からきた少年 スーパージェッター」というSFアニメだ。「流星号」という名がついた乗り物は主人公である30世紀の未来からやって来たジェッター少年と共に、地上を走って空を飛び、時には潜水機能で水中活動も行った。流星号を呼び出すときは腕時計型の通信機で呼びかける。まさにAIを備えた空飛ぶクルマをApple watchで呼び出すような感覚と言えばいいだろうか。

ここ数年、そんな空飛ぶクルマの姿が少しずつ見えるようになってきた。きっかけは急速に普及したドローンの存在が大きい。四隅に置いたプロペラを制御することで垂直に浮かび上がり、自由自在に空を飛ぶ姿は飛行スタイルの新たな形を生み出した。

これを大型化した電動垂直離着陸機(eVTOL)として人が乗れるようにすれば、空飛ぶクルマができるのではないか。多くの人がそう考えたはずだ。もちろん、人が乗るとなれば何よりも安全性と快適性は担保されなければならない。それが実現して初めてドローンのように人が自在に空を飛べるようになるのだ。

8月25日、有人による飛行試験が実施され、約5分にわたって飛行を続けた

そんな未来の乗り物に果敢に挑んでいる日本発のベンチャーが「SkyDrive」だ。そのSkyDriveが今年8月25日、試作機「SD-03」による有人飛行試験に成功した。空飛ぶクルマの開発は航空機メーカーや自動車メーカーも参入しているが、大半は200~300はあると言われる小規模のベンチャーで、SkyDriveもその中に含まれる。

SkyDriveは2012年に発足した有志団体CARTIVATORをベースとしており、そのCARTIVATORが掲げていた目標が東京オリンピックの開催に合わせて「空飛ぶクルマ」のデモフライトを実現させることだった。今回の飛行試験の成功はその目標に沿って実施したものとなる。

SkyDriveが描く”空飛ぶクルマ”の未来は、誰もが気軽に乗れるようパーソナルを意識した造りを目指す

“空飛ぶクルマ”はカッコ良くなければならない。その理由とは。

SkyDriveの最高技術責任者・岸 信夫氏は、「2030年には”空飛ぶクルマ”が空を行き交う姿が見られるようになる」と予測する。同社はそれまでに、「23年には有人による運行サービスを二人乗りでスタートさせ、25年の大阪万博の開催時には一定の認知が得られることを目標に据えている」(岸氏)という。

具体的には、「空港からタクシーやハイヤーを使うビジネスマンを相手にすること」で、当初はパイロットの同乗が必要になりそうだが「いずれは遠隔操作で操縦できるような体制にまで持って行きたい」と岸氏は話す。

そして最終的に同社が狙うのはパーソナルユースだ。それだけに岸氏は「パーソナルで使ってもらうにはカッコ良くなければいけない。最初はフェラリーみたいに高価でも、いずれは多くの人が所有できるような価格まで落とし込みたい」と話す。それだけに11月初めに開催された「フライングカーテクノロジー展」で見た「SD-03」の展示モデルは、一目惚れしそうなぐらいカッコ良かった。

フライングカーテクノロジー展に出展された「SD-03」の展示用モデル

前方にはモニターが一つあるだけ。操縦桿に相当するものは何もない

内装の造り込みは乗用車並みの質の高さ。足元も広々としていた

聞けばデザインを担当したのは元シトロエンのデザイナーを務めた山本卓身氏。SkyDriveとして将来はパーソナルで所有してもらいたいという構想を掲げる以上、カッコイイ空飛ぶクルマを作る会社としてのイメージ作りは欠かせない。そのため、車体デザインに格好良さを求めるのは当初から狙っていたそうで、初代の試作機「SD-01」から3台続けて山本氏がすべて担当した理由もここにある。

展示会場では乗り込むこともできるというので早速搭乗。乗り込む際は座席を囲む部分を前方に開き、跨ぐようにしてシートに座る。前方には目的地を入力するためのディスプレイが一つあるだけで、そのディスプレイで目的地を設定することを想定している。

シートはホールド感も良好で足元も広々としており、想像以上にゆったりとしていた。驚いたのは内装の仕上がりの良さ。極めて乗用車ライクに造られており、ファブリックの素材感も上質さを伝えてくる。仮にBtoBを想定する仕様なら、ここまで造り込まないだろう。

シートはゆったりと座れ、長時間の利用にも十分対応できそうだった

機体の四隅にはプロペラを上下に組み合わせた二重反転の計8つのプロペラを備える

空飛ぶクルマの疑問と課題

では空飛ぶクルマはどんな形で実用化されるのだろうか。岸氏が考えるのは「自宅周辺から離発着場まではクルマとして走り、離発着場から空飛ぶクルマとして目的地近くの離発着場まで飛んでいく。飛行中はドライブユニット(タイヤ/ホイール)をしまい込んでおき、離発着場からは目的地までは再び道路上を走って行く」というものだ。離発着場というとビルの屋上にあるようなヘリポートを想像しがちだが、SkyDriveが想定しているのはコンビニの駐車場二枠分程度の広さで実現できる身近なものだ。

ここで疑問なのは、空飛ぶクルマなのだから、道路上からそのまま飛び立つことはできないのか、ということ。これについて岸氏は「(空飛ぶクルマは)どこからでも飛び立てるということにはたぶんならない。飛行機が離発着するためにある空港のスロープに入ってはいけないし、空飛ぶクルマが増えてきたら互いにぶつからないように自律でコントロールできるようにする必要もある。その意味で道路から飛び立つのは難しく、たとえば高さ150m以下は空飛ぶクルマ、その上は飛行機の領域としてルールを決める必要がある」と話す。

「SD-03」のリアビュー。テールランプ一つをとっても格好良さが際立つ

一方で空飛ぶクルマを実現する課題として、バッテリーの問題がある。EVでも航続距離が取り沙汰されるが、クルマなら停止中はバッテリーを消費せずに済む。それに対して空飛ぶクルマはeVTOLの機構上、ホバリングできる特徴を持つ一方で、それは同時に浮いているだけでもバッテリーは消費することを意味する。

岸氏によれば「現状ではせいぜい5~10分程度しか飛べない。安全に飛行するためにバッテリーはクルマ以上に重要だが、二人乗りにすれば機体は重くなってバッテリー問題の解決は欠かせない」と話す。どうやらすぐに長い距離を飛ぶのは難しいのかもしれない。それと空飛ぶクルマとするには、飛行中には不要となるクルマとしての機能が”デッドウェイト”として負担になることも見逃せない問題だ。それでなくとも飛行距離を伸ばすのに軽量化はしたいのにこの重さがネックとなってしまう可能性があるのだ。

そのため、当初はクルマとしての機能は搭載せずに空を飛ぶことだけに特化する可能性は高い。これらの事情を鑑みると、まずはアトラクション的な乗り物としてスタートし、そこから技術的な積み上げを図っていくことからスタートするのが現実的な展開となりそうだ。

「SD-03」のスペック表

空の移動の概念を変えられるか

とはいえ、これら諸問題を乗り越えれば、そこには多くの期待する声が待っている。空飛ぶクルマはタクシーサービスといった利用にとどまらず、何よりも離島や山間部での救急搬送などでの活用に期待がかかる。現状では小型機を利用するには滑走路が必要で、ヘリコプターは機体の維持にそれ相応のコストがかかっている。これがeVTOLを採用する空飛ぶクルマに置き換わればそのコストは大幅に下げられるだろう。

果たしてロードマップ通りに進むのか、そのあたりは何とも判断しがたいが、空での移動が身近になって誰でも自由に飛べるようになれば人々の乗り物の概念は一変する。そんな日が訪れることを楽しみに待ちたいと思う。

SkyDriveの最高技術責任者 岸 信夫氏。三菱重工、三菱航空機にて、旅客機などの開発に37年間従事した経験を持つ