一般道路に多い橋の種類、わかりますか?【道路の雑学クイズ】

道路、標識、交通ルールなどに関する雑学クイズのコーナーです。今回は「橋の種類」に関する問題です。

この記事をシェア

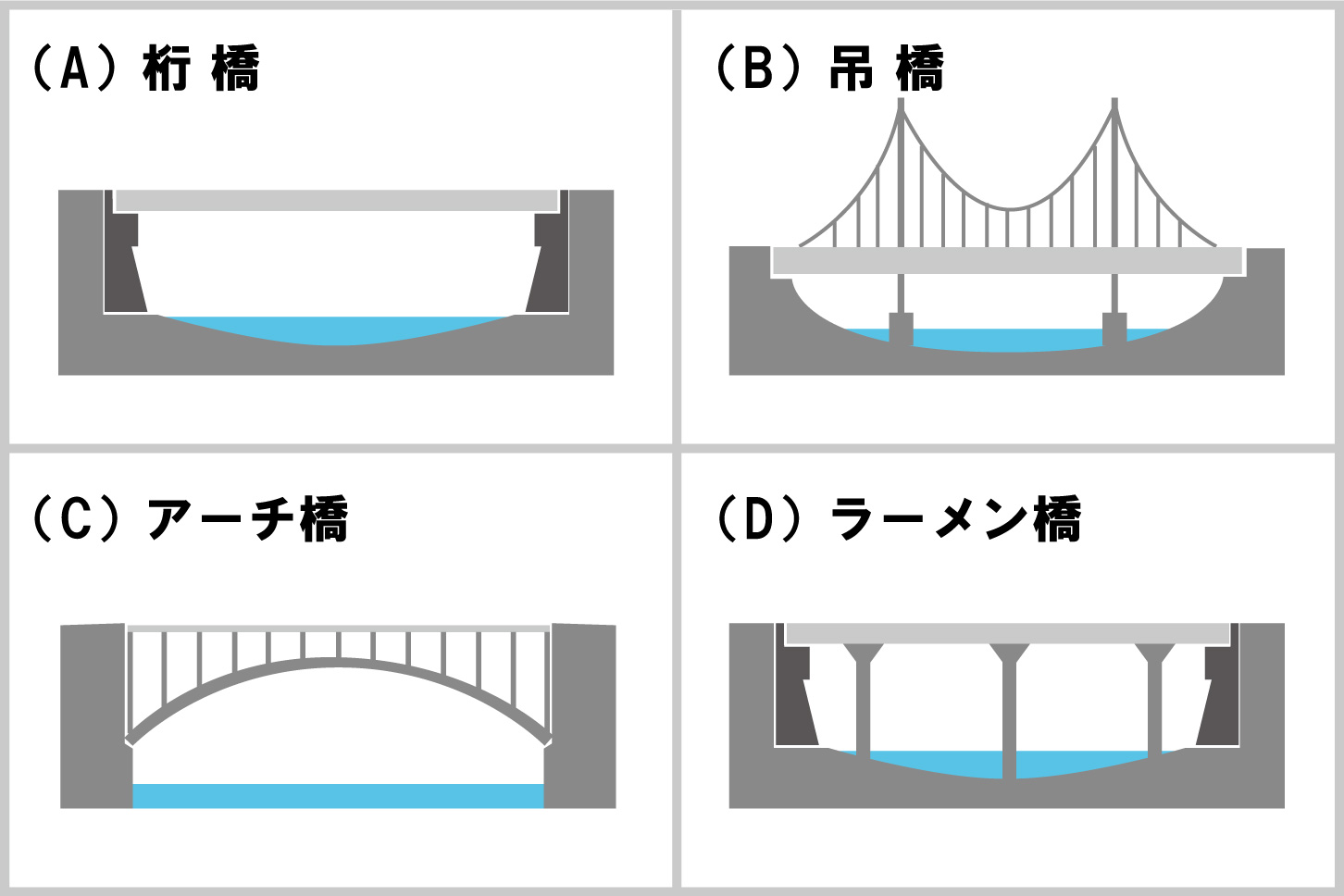

【問題】上の4種類の橋梁(きょうりょう)を、日本の一般道路※に多く設置されている順に並べてください。ただし、橋の長さは15m以上のものに限ります。

※一般道路は国道・都道府県道と市町村道を合わせたものです。

※この問題は2020年に国土交通省が発表した数値をもとに出題しています。

※橋長15m以上という条件については、現在計上している橋梁が橋長15m以上であるためです。

ヒント

・桁橋は最もシンプルな橋ですが、たわみやすいため短い間隔で橋脚を設置する必要があります。

・吊橋といえば、全長3911mで世界で2番目の支間長(柱と柱までの距離が1991m)を持つ明石海峡大橋が有名です。

・アーチ橋は古くから使われてきた構造で、多くの派生型が存在します。

・ラーメン橋は主桁と橋脚を剛接合して一体化した構造を持ちます。桁橋に比べて主桁に生じる力を減らし、変形を少なくすることができますが、その分コストは高くなります。

正解は…………

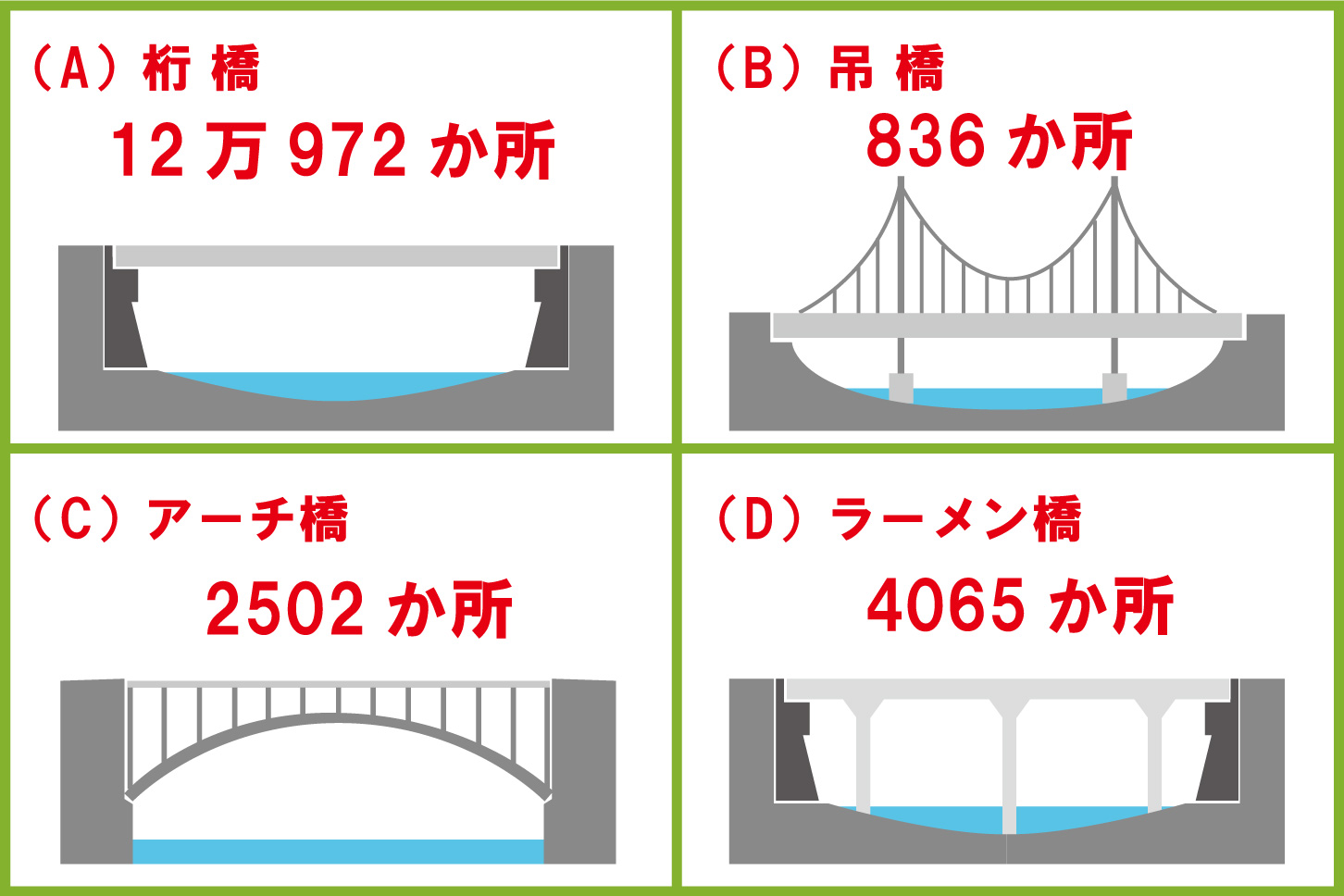

A.桁橋が12万972か所、D.ラーメン橋が4065か所、C.アーチ橋が2502か所、B.吊橋が836か所となるので、A>D>C>Bの順が正解です。

正解は、A → D → C → B の順番でした!

桁橋が12万972か所、ラーメン橋が4065か所、アーチ橋が2502か所、吊橋が836か所となります。ちなみに一般道路では他にも床版橋(3万2626か所)、トラス橋(1704か所)、斜張橋(304か所)、溝橋(566か所)といった構造形式も登録されており、すべて合計すると16万3593か所に橋梁が存在することになります。

しかし、これはあくまで「道路橋」の中の一般道路での話です。すべての道路橋に、電車が渡るための「鉄道橋」や、水が通る「水道橋」などを合わせると、日本全国には約70万もの橋梁が設置されているそうです。吊橋やトラス橋などは特徴的な構造をしているので遠目でも橋を渡っても印象に残りますが、総数で見ると貴重な存在に思えてきますね。あなたの住まいの近くにある橋も、ひょっとしたら珍しい構造の橋かもしれません。今度通る際にじっくり眺めてみてはいかがでしょうか?

吊橋構造の明石海峡大橋です。手前と奥の柱(塔)の支間長が1991mあり、この間隔は世界で2番目に長いそうです。(c)JP trip landscape DL - stock.adobe.com

斜張橋構造の横浜ベイブリッジです。塔からケーブルを斜めに張って橋桁を支えるので、吊橋と構造が似ています。(c)paylessimages - stock.adobe.com

熊本県南阿蘇村にある観光名所「新阿蘇大橋(写真手前)」と「阿蘇長陽大橋(写真奥)」は、ラーメン橋の構造を持ちます。 橋脚と橋桁が接合されているのがわかります。(c)KOROKICHIKUN - stock.adobe.com

トラス橋は三角形を多数組み合わせた構造を持ちます。(c)sirius - stock.adobe.com

こちらが水道橋(すいどうきょう)です。水路橋や水管橋とも呼ばれます。(c)KIYOSHI KASHIWANO - stock.adobe.com

鉄道のための橋梁が鉄道橋です。写真の橋にはトラス構造が採用されています。鉄道橋を電車が通る風景は絵になりますね。(c)EISAKU SHIRAYAMA - stock.adobe.com