ドライブレコーダー動画のヒヤリハットで運転上手に!第3回「早朝ジョギング」

ドライブレコーダーが記録したヒヤリハット映像を紹介するシリーズです。第3回目となる今回は、歩行者が車両の目の前で、とつぜん横断をはじめたケースをご紹介します。ていねいに観察してみると、歩行者が横断をする可能性は画面の中にいくつか隠されています。私たちと一緒にヒヤリハット映像で危険な瞬間を疑似体験し、危険予知や運転スキルを高めましょう。

この記事をシェア

思わずハッとする、ヒヤリハット動画 その3

ヒヤリハットとは、あわや事故!とか、危なかった!という状況のことです。「くるくら」では、ドライブレコーダーに残された本物のヒヤリハット動画をご覧いただき、ヒヤリハットな瞬間を疑似体験してもらうことで、危険感度のアップにつなげていただきたいと考えています。体験を増やすことは危険予知の能力を向上し、必ずや事故防止に役立つはずです。今回も、当社が独自に収集したドライブレコーダー映像の中から、特に注目したい動画を紹介します。

※今回の動画再生時には音が出ます。突然大きな音になることもありますのでスピーカーの音量にはご注意ください。

2022年4月度投稿の注目動画

タイトル:「早朝ジョギング」

投稿者:爆ネコマフラー さん

注目再生時間 0:10ころ

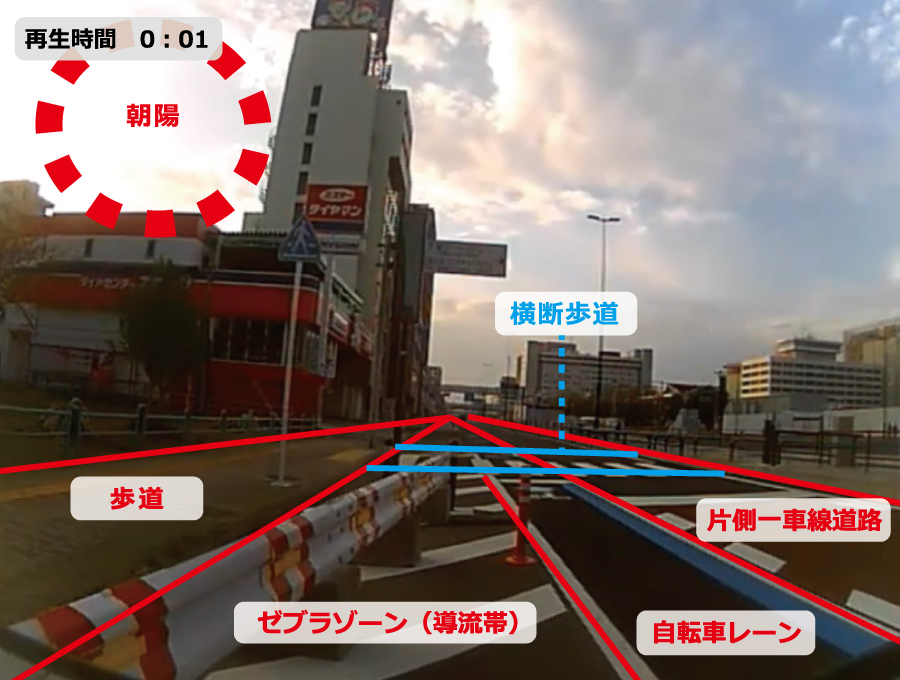

まずは状況を確認します。投稿タイトルの通り、撮影時は早朝でまだ明るくありません。撮影している車はゼブラゾーンで停車中のようです。歩道、自転車レーン、片側一車線道路はそれぞれ認識しやすく、視界は悪くない印象です。

電光掲示板には”横断者注意”の文字が点滅しています。前方に横断歩道がありますが、信号が設置されていないため、ドライバーは歩行者に注意しましょう、というメッセージですね。中央分離帯には、珍しいタイプの交通島がありますが、こちらは後ほど解説します。

再生時間0:08ころ、ジョギング中の男性が画面右側から登場します。人通りも少なく、立派な歩道が左側にありますが、どうして自転車レーンを走っているのでしょうか?

再生時間0:10ころ、ジョギング中の人が、周囲をまったく確認せずに、とつぜん体勢を右に傾けました。横断歩道を渡るようですが、これは大変危険な判断です。とてもイヤな予感がします。

再生時間0:11ころ、画面外の車からクラクションが鳴らされ、ジョギング中の人は、車がすぐ後ろまで迫っていたことに気が付きます。

再生時間0:12ころ、画面外から車が現れました。トラックのようです。ジョギング中の人はまだ横断中で、かなり危険な位置にいます。

再生時間は同じく0:12ころです。トラックはそのまま直進しています。ジョギング中の人は、無事に渡りきれたのでしょうか?

再生時間0:13ころ、トラックはこんなに大きなサイズでした。大型トラックが接近する気配を察知できていなかったということは、ジョギング中の人は、イヤホンなどを装着していた可能性がありそうです。

再生時間0:14ころ、大型トラックが横断歩道を通過し、ジョギング中の人の無事を交通島で確認できました。このとき、トラックが通過したことによる風圧で、撮影している車が大きく揺れます。車両の質量の大きさが伝わってきますね。

その後、ジョギング中の人は折り返し地点なのか、ペースを乱す様子もなく向かい側に渡ります。そして、画面手前方向に走り去って行きました。30秒の動画ですが、その間の走行車両は3台でした。この時間帯は車が来ないとジョギング中の人は過信したのでしょうか。あわや、衝突事故という瞬間でした。

次のページでは、

二段階横断施設についてご紹介します!

「二段階横断施設」にも注目を!

少し脱線しますが、ここで、先に触れた交通島について解説します。この動画を視聴された際に、中央分離帯の中を移動する人たちについて、違和感を覚えた方もいらっしゃるのではないでしょうか?

赤い丸で囲まれた設備は「歩行者横断点滅機」などと呼ばれます。この光を点滅させている装置には、横断中、あるいはこれから横断する歩行者がいることを、周囲のドライバーに対して認識させる役割があります。手動でボタンを押して横断を周知させるタイプや、この動画のように、自動検知によって点滅するタイプなど、いくつかのバリエーションが存在します。

赤い丸で囲まれた設備は「歩行者横断点滅機」などと呼ばれます。この光を点滅させている装置には、横断中、あるいはこれから横断する歩行者がいることを、周囲のドライバーに対して認識させる役割があります。手動でボタンを押して横断を周知させるタイプや、この動画のように、自動検知によって点滅するタイプなど、いくつかのバリエーションが存在します。

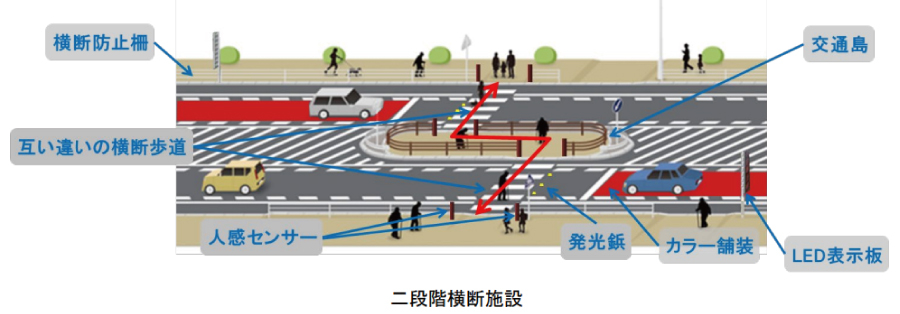

この交通島を利用した無信号の横断歩道は「二段階横断施設」や「無信号2段階横断歩道」などと呼ばれるものです。各設備の呼称や配置位置については地域や道路のつくりによって変わりますが、もともとは横断歩道がない場所での歩行者の乱横断の対策として、全国での運用がはじまっています。

画像=国土交通省

警察庁が発表した資料によると、2021年において、歩行者の死亡事故の69.3%が横断中によるもので、65歳以上の高齢者に絞ると75.2%まで上がります。横断のリスクがこれほど高いことに驚きます。

この二段階横断施設では、中央分離帯に歩行者用の待避所を設け、信号のない横断歩道を2回に分けて横断してもらう機能を備えています。歩行者による安全確認は、横断時に片側車線ずつで済み、一度に横断する距離も短くなるため、高齢者でも安全に横断することができます。さらに横断歩道は一本の直線ではなく、柵で囲ったうえで、互い違いがあるクランク型を採用することで、一度での無理な横断を抑制する効果もあります。

今回の動画でも、もし二段階横断施設が設置されていなければ、後方確認を怠ったジョギング中の人が、さらに危険な位置やタイミングで飛び出した可能性もあります。また、動画の終盤には別の歩行者が交通島の柵を乗り越えそうな挙動を見せていますが、このような行動をとる人は、危険な横断を繰り返す傾向にあります。二段階横断施設のような設備は歩行者の行動を制限させ、ドライバーにとっても注意すべき場所が絞り込まれる効果を期待できそうです。

まとめ

今回の動画のように、明らかに歩行者の行動に問題があったというケースは決して少なくありません。それでも、実際に自動車と歩行者と間で事故が起こった場合、自動車側も過失を問われることが多くあります。

しかし、このように記録映像を残しておけば、もし事故が起きても、公平に判断される可能性は高くなるでしょう。車を運転する人は、自分を守るためにもドライブレコーダーは必ず搭載しておきましょう。

また、あまり見慣れないつくりをした道では、車も人も、次の行動が予測しづらくなります。そんなときのために、今回の動画のような疑似体験を増やしておくことで、予測経験値が蓄積されます。これからも是非、このコーナーを運転技術の向上にお役立てください。