ド迫力の生のカースタント!オートジャンボリー2019

大宮の北に位置する埼玉自動車大学校において、7月20日(土)・21日(日)にクルマとバイクの祭典「オートジャンボリー2019」が行われた。300台弱の旧車が集合した「ヒストリックカー展示」を初め、さまざまなクルマとバイクの展示があったが、圧巻は2日目のカースタントショー。実際にクルマをクラッシュさせる大迫力のカースタントが大勢の来場者を驚かせていた。

この記事をシェア

グシャグシャにつぶれたコンパクトカーと、上から降ってきたかのようなパトカー(所属は埼玉自動車大学校)。いったいどんなカースタントが行われたのか!?

「オートジャンボリー」は今回で13回を数える人気イベントだ。その中でも評判なのが、モーターサイクルステージで開催されるカー&バイクスタントショーである。初日はバイクスタントチームの「ノーリミットジャパン」が単独でバイクのエクストリームショーを行うが、迫力満点なのが2日目にカースタントチーム「チームラッキー」との共演によるスタントショー。実際にクルマをクラッシュさせるほどの大迫力のカースタントを、来場者の目の前で実演してくれるのだ。

ノーリミットジャパンによるバイクによるエクストリームショー。バイクの立ち乗りなど、サーカスさながらのライディングテクニックを披露した。

「西部警察」でカースタントを担当した大友千秋氏率いるチームラッキーとは

カースタント担当のチームラッキーを率いるのは、今年で72歳、ロールオーバー回数3000回以上という世界記録保持者である大友千秋氏。かつて、伝説のスーパーポリスアクションドラマ「西部警察」シリーズで5年間カースタントを担当したひとりである。また1978年に公開された劇場映画で、日米のカースタントチームがスタントの迫力を競い合う内容の「マッハ’78」にはスタントドライバーのひとりとして登場。日本のカースタント史の生き証人、そして”ロールオーバーの神様”と呼ばれる人物である。

そんな大友氏が率いるチームラッキーは、日本屈指のカースタントチームで、海外にもその名が知られているほど。実際、2006年公開のカーアクション映画「ワイルドスピードX3 TOKYO DRIFT」においては、日本国内での撮影でカースタントを担当したそうである。

スペシャルゲストとして、レストアされた『西部警察』の「マシンX」も登場。ベースは、”ジャパン”の愛称で呼ばれた、日産「スカイライン」の5代目C210型。「マシンX」の右後ろにいる青いシャツを着た人物は、当時の撮影において「マシンX」を渡哲也氏扮する大門団長のスタントとして運転した青木氏。

大友氏によれば、その昔、日本では各地で催し物としてカースタントショーが行われていたという。ときには連日の如くロールオーバーを行い、その結果3000回以上という回数に到達したのだそうだ。しかし、現在は一般客の前で実際にクルマをクラッシュさせるようなカースタントショーは数が少なく、オートジャンボリーはその貴重なイベントとなっている。

オートジャンボリーの来場者もそのことを理解しているようで、スタントショーの時間には、会場のモーターサイクルステージ(競輪の競技場のような、外側にバンクがついているオーバルコース)は数千人が集まっていたと思われ、技が披露されるたびに大きな歓声があちこちから上がっていた。

ロールオーバーとは横転のこと。普通のクルマのルーフやピラーは当然車重を支えられるほど頑丈にはできておらず、ひっくり返ったときの衝撃も受け止められない。そのため、勢いよくロールオーバーして逆さまになったら、そのクルマが無事で済むことはまずない。ショーとはいえ、ドライバーも負傷する危険性がある。

大門団長登場!? まずはパトカーが白煙を上げて軽い準備体操

埼玉自動車大学校の先生が大門団長役として登場。なかなか様になるその姿から、翌日以降、生徒たちから「大門先生」と呼ばれるようになったのではないだろうか?

最初にバイクのノーリミットジャパンが一輪走行や立ち乗りなど、曲芸乗りを披露したあと、いよいよチームラッキーのカースタント。まずは、埼玉自動車大学校所属のパトカー2台がドリフトしたり、その場で白煙を上げまくったりして軽く準備体操し、場の雰囲気を盛り上げる。ちなみに、その盛り上げ役に一役買っていたのが、同校の先生のひとり。元々角刈りだったようで、渡哲也氏が演じたスーツにサングラスという大門団長ルックでパトカーに乗り込んだ。

もうもうと上がるタイヤスモーク。これから始まる衝撃のスタントに備え、軽いウォーミングアップ。

まずは軽トラックによる片輪走行から

片輪走行をするスズキ「キャリィ」。後方に見えるスロープを使って片側だけを宙に浮かせるのだ。

本格的なカースタントは、まず軽トラックによる片輪走行からスタート。なんでも軽トラックは片輪走行の練習に最適だという。車重が軽いから片輪状態で運転しやすく、失敗して横倒しになっても起こしやすい。その上、形状的にロールオーバーしにくいそうで、逆さまになってボディが大きく痛んでしまう心配がないのだそうだ。

まっすぐ走るだけならいざ知らず、片輪走行のままモーターサイクルステージをきちんと一周するところがすごかった。

ここで物理の話を少々。物体には、必ず重心の直下の地点を中心に「支持基底面」と呼ばれる範囲が存在する。その支持基底面から重心がはみ出さない限り、物体は倒れることはない。クルマはタイヤが4輪とも接地した通常の状態なら支持基底面は広く、重心も低いのでひっくり返すのは困難だ。

しかし、片輪走行をしているときは異なる。支持基底面は極端に狭くなり(前後輪を結ぶ帯状)、左右どちらかに重心がはみ出やすい。要は、浮いているタイヤが接地してしまうか、反対側に転倒してしまうか、どちらかの可能性がとても高いのだ。そこを、ドライバーは自らが座る位置を工夫し、微妙なステアリング操作で重心を微調整しつつ走っているのである。

2台の軽トラックによる片輪での編隊走行。

パトカーでの片輪走行も披露された。ボディが大きくなり、車重も増えると、一気にバランスを取るのが困難になるが、モーターサイクルステージをきちんと一周していた。

→ 次ページ:

続いてはロールオーバー!

いよいよクルマをクラッシュ! まずはロールオーバーから

徐々にカースタントは激しさを増し、実際にクルマがクラッシュするような危険な技に突入。片輪走行の際に使用したスロープを用いて、今度はロールオーバーである。4台のコンパクトカーが、2台ずつ実施し、激しく転がった。

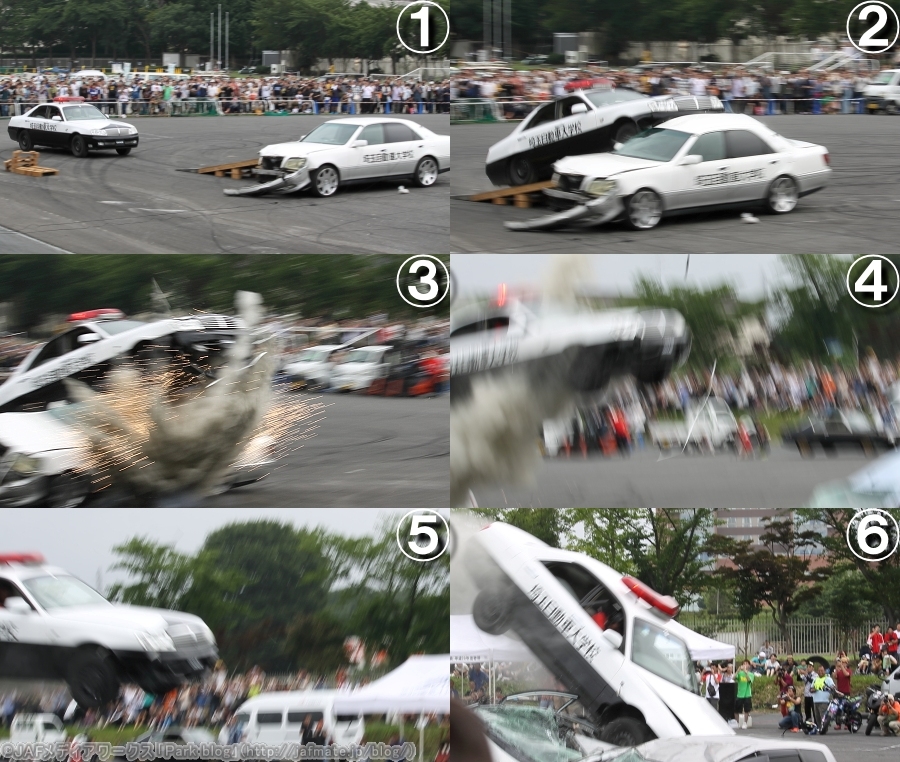

ロールオーバーは2台ずつ2回行われ、この連続画像は1回目のロールオーバーのうちの1台。(1)スロープで片輪状態になり、(2)速度が出ているのでそのまま横転。(3)勢いは止まらずひっくり返る。(4)まだ回転する勢いが止まらずに反対側の横倒しに。(5)で360度回転して復帰するが、ここでもまだ勢いは止まらず、もう半回転して最終的には(6)の状態に。ドアが変形してしまって開かないようで、スタントドライバーがサイドウインドーから脱出しようとしているのが見て取れる。

2回目はさらに激しいロールオーバーを披露!

続いての2台は、最初の2台をストッパーとして、よりスピードを上げて勢いよくロールオーバー。これだけ激しくロールオーバーしながら、スタントドライバーは誰ひとりどこもケガをしていないのには驚かされる。

観客は奥だけでなく、画面左手にもズラリと並んでおり、まさにその目の前で実演されたロールオーバー。

上の画像のあとに完全にひっくり返ったあと、フロントウインドーを接地させて滑り、1回目のスタントでひっくり返ったコンパクトカーをストッパーにして停車。

奥側でも同時にロールオーバー。最初にロールオーバーしたコンパクトカーをストッパーにして、2回目のコンパクトカーがロールオーバーしつつ突っ込んで、停車したところ。

続いては1.5トン強のセダンがジャンプ!!

次はセダンがジャンプに挑む大技。先程ロールオーバーした4台をストッパーにし、そこに突っ込むという過激なアクションだ。それでは、そのジャンプする勇姿を連続写真で!

ジャンプするのは、1.5トン強の車重を有するセダン。ジャンプ台は、片輪走行やロールオーバーで活躍したふたつのスロープをセダンのトレッドに合わせて設置し直したたもの。乗り上げた瞬間に進行方向がずれて、脱輪してしまう危険性も大きい。

画像の奥、観覧者のいるギリギリまで一度バックしたあと、加速しながらジャンプ台へ。ジャンプ台はふたつのスロープを並べているため、ひとつ間違えると脱輪しかねない。ここを加速しながら走りきるだけでもテクニックが必要。

ジャンプ台から飛び出すセダン。テレビドラマや映画でしか見られない、非現実的ともいえるクルマのジャンプシーンだ。

物理の法則に従い、頂点を過ぎ、放物線を描いて落下を始めるセダン。その先にはストッパー役のコンパクトカーが。

金属がぶつかり合う轟音と共に、弾道軌道を描いて空中からコンパクトカーに側面衝突するセダン。余りの衝撃に、1台目のコンパクトカーの変形がすさまじい。

セダンは、衝撃吸収ゾーンであるフロント部分こそ大きく壊れているが、フロントウインドーにはひびのひとつすら入っていない。ドライバーも無傷だ。しかしこのジャンプを実演したセダンには、このあとさらに過酷な運命が待っていた!

文字通り体を張ってセダンを受け止めた4台のコンパクトカー。

→ 次ページ:

いよいよメイン! 「Tボーン・クラッシュ」が炸裂!!

メインイベントはさらに高く舞ってからの「Tボーン・クラッシュ」!

メインもジャンプ技。ただし、さらに高く舞い、より激しくストッパー役のクルマに激突する、「Tボーン・クラッシュ」と呼ばれる大技だ。スロープに加え、先程跳んだセダンを踏み台にすることで、さらに高くジャンプするのである。

そして宙を舞うのはパトカー(受け止め役は引き続き4台のコンパクトカー)。しかも今度は、”火薬師”と呼ばれる、テレビや映画のアクションで火薬を使う特殊効果を担当する専門家が協力。ジャンプ台の一部となるセダンに火薬を取り付け、轟音と視覚効果を加えるのである。

(1)パトカーがスタートし、(2)でジャンプ台へ。(3)そのままセダンも踏み台にして空中へ飛び出し、その瞬間に火薬が炸裂。体がすくんでしまうほど、予想外に激しい音だった。(4)空中に描かれる放物線の頂点が先程のセダンよりも明らかに高い。爆風の中からパトカーが飛び出てくるのは、『西部警察』を彷彿とさせる。(5)落下に入り、(6)遂にコンパクトカーの列に落下。3台目のルーフを直撃、踏みつぶした。

冒頭の画像を再度掲載。このような短時間の空中飛行を得て落下してきたところだったのだ。3台目のコンパクトカーが2台目の上に乗り上げてしまっているところも、落下の衝撃のすごさを物語る。

大技Tボーン・クラッシュを無事成功させ、スタントドライバーも無傷で生還。これだけ上下左右から激しい衝撃が加わっても、首などを痛めないところがプロのプロたるゆえん。

跳んだパトカーとそれを受け止めた4台のコンパクトカーたち。これに、踏み台になったセダンを加えてご苦労様といいたい。痛々しい光景ではあるが、ものすごい迫力だった。

もちろん、どのスタントもプロ中のプロが安全を確保できるよう計算しつくした上で、極限状況を見せることで観客の安全意識の向上を狙ったものだ。当然だが、絶対に真似はしないように。

オートジャンボリーは300台近い旧車や最新車種の本格的なカットモデルの展示、警察や自衛隊などのはたらくクルマ、埼玉自動車大学校が所有する高級スポーツカーなどを間近で見られたりするほか、近隣の高校などの協力も得て実に数多くの催し物が用意されている。

埼玉自動車大学校は大宮からニューシャトル・丸山駅から徒歩で数分。入場無料のイベントなので、まだ見たことがないという人は、来年はぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。