【運転疲れのストレッチ】「首」がラクになる理学療法士のオガトレ③

この記事をシェア

記事提供元/カエライフ

「長時間の運転疲れを解消したい!」という人へ、運転で疲れが出やすい「肩」「腰」「首」の効果的なストレッチを紹介する第3弾。今回も理学療法士の資格をもち、ストレッチ系YouTube動画「オガトレ」チャンネルが大人気の尾形 竜之介さんに教えていただきます。

今回は「首」の疲れやこりを解消するため、次の3つをご紹介していきます。

- 「運転席で座ったままできる」ウォーミングアップ

- 「運転席で座ったままできる」ストレッチ

- 「仕上げにやりたい」エクササイズ

また、 カラダが疲れない「正しい運転姿勢」のアドバイスをもらうので、お見逃しなく!

前回に続き、キャンプが大好きなママライターの私、内舘 綾子がレポートします。普段スマホやパソコンの利用で「首」が疲れがちなので興味津々!

では、尾形さん、よろしくお願いいたします。

ストレッチ系YouTube「オガトレ」尾形 竜之介さん

理学療法士として病院勤務やトレーナー活動をしながら、2019年にストレッチ系YouTube「オガトレ」チャンネルを開設し、2020年に独立。チャンネル登録者数57万人(2020年8月現在)。ストレッチ動画200本以上を配信するYouTuber。「カラダのかたい人を0(ゼロ)にする」がモットー。会員制サロン「オガトレ塾」開設。近著『オガトレの 超・超・超かたい体が柔らかくなる30秒ストレッチ』(ダイヤモンド社)。Twitterでは「#オガトレ部 #オガトレ」で投稿するフォロワーとの交流も。

Twitter @ogaryu___

【しくみ解説】首の疲れは「肩甲骨」まわりの筋肉をストレッチする

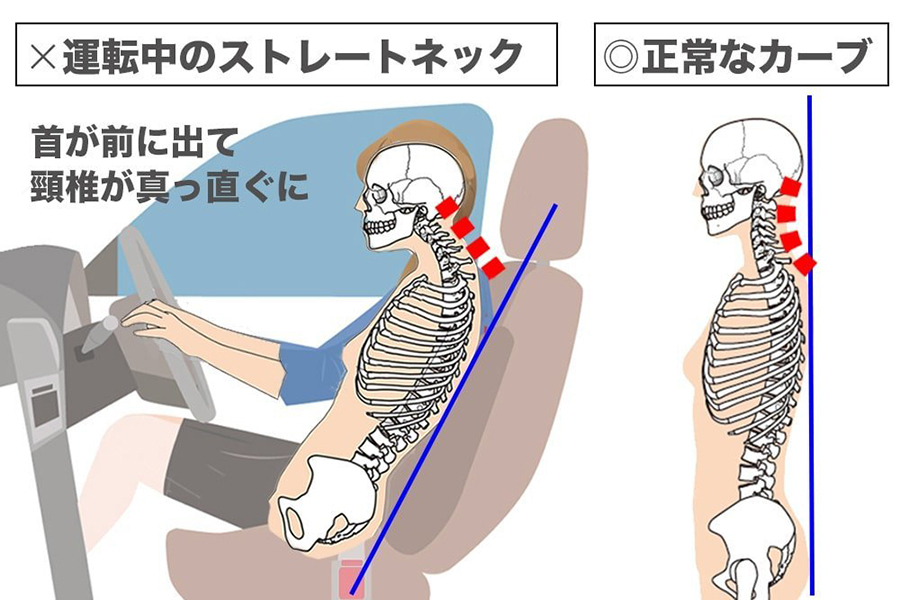

ズバリ、長時間の運転で「首」が疲れるおもな原因は「悪い姿勢」です。「肩」のストレッチの記事でもご紹介しましたが、運転中は前方に注意を払うため、自然と頭が前に出てしまいます。とくに運転に慣れていない人は、前のめりな姿勢になりがちです。

頭の重さは体重の約10%といわれ、成人男性の場合6〜7kgもあります。一般的なお米の大きな袋が5Kgなので、それ以上の重さがあることに!

そんな重たい頭を支えているのが「首」の筋肉。前のめりな姿勢になると頭が前に出てしまい、首まわりの筋肉が「もっとがんばって頭を支えなくちゃ!」と緊張して余計な負担がかかるため、首まわりが凝りやすくなるのです。

首のしくみを解説したのが上の図です。頭が前に出た「悪い姿勢」が続くと、本来カーブしているはずの首の骨、頚椎(けいつい)が真っ直ぐになってしまいます。

「肩」のストレッチの記事でもご紹介しましたが、これを「ストレートネック」といいます。長時間のスマートフォンやパソコンの作業でも同じことが起こり、別名「スマホ首」ともいいます。「猫背」の人もこの状態になりがちです。

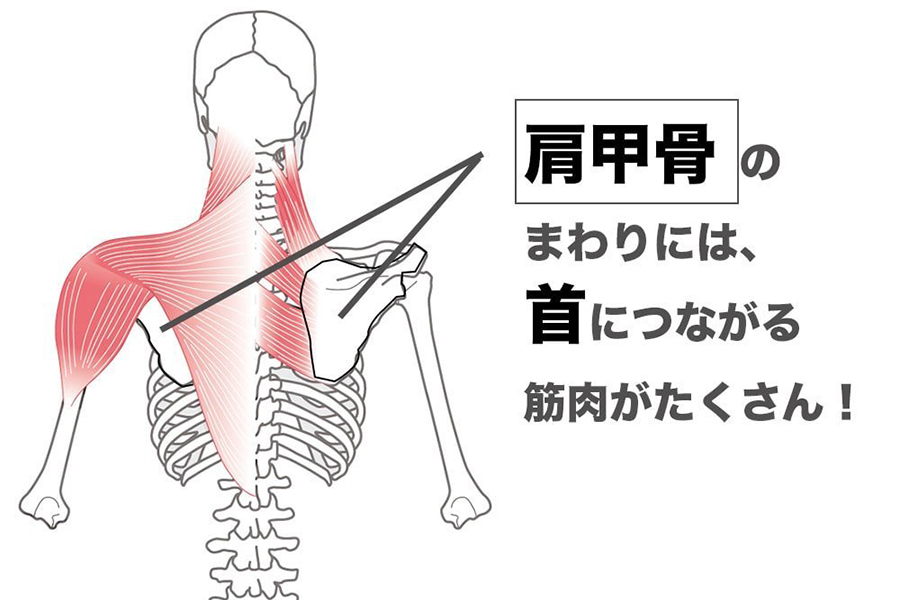

尾形さんによると、そんな「首」の疲れを根本から解消するには、「首」の筋肉だけでなく、背中に翼が生えているような形の骨「肩甲骨(けんこうこつ)」のまわりの筋肉をストレッチするのがおすすめ!とのこと。

◆オガトレ流ポイント

「肩甲骨」のまわりには、首につながっている筋肉がたくさんついています。ストレッチでほぐすことで、「首」はもちろん「肩」の疲れの軽減にもつながります。

正しい運転姿勢は、カラダの緊張をやわらげる

また、首の運転疲れを根本から解消するには「運転の姿勢にも気をつけてほしい」と尾形さん。

カラダが疲れにくい正しい運転姿勢は下記です。

◆理想的な運転姿勢

- 頭はヘッドレストに軽く当たるよう、ヘッドレストの角度を調整する

- 腰と背中がシートに当たるように深く座る

- ハンドルを持ってひじが軽く曲がるよう、シートの位置を調整する

- 両肩がシートから離れないよう、シートの角度と位置を調整する

◆オガトレ流ポイント

正しい運転姿勢をとると、カラダの余計な緊張をやわらげてくれます。ストレッチで筋肉をほぐすことも大切ですが、普段から自分の「運転姿勢が正しいかどうか」を意識するようにしましょう!

【基本】オガトレ流ストレッチで守りたいこと

さて、「首」の疲れを解消するためには「肩甲骨まわり」の筋肉をほぐすことがわかりました。具体的なストレッチを教えてもらうまえに、今回もオガトレ流ストレッチを効果的に行うための「基本」を押さえておきましょう!

◆オガトレ流ストレッチの基本

- じっくり30秒をキープ

筋肉は10秒で伸びはじめ、30秒かけるとしっかり伸びきります。30秒以上のストレッチは筋肉痛になる人もいるので、30秒以内を目安に行いましょう(今回は10秒を2セット行うウォーミングアップの紹介もあり)。 - リラックス&深呼吸

息を止めてストレッチをすると筋肉が伸びきりません。リラックスして、ゆっくり深呼吸しながらストレッチをすることで、筋肉がゆるみやすくなります。とくに息を吐くときに筋肉がゆるみます。 - 伸ばしている筋肉をイメージする

ストレッチをしながら、どこの筋肉が伸びているかをイメージすることで、さらに伸ばすことができます。各ストレッチでは、伸ばす筋肉の場所も紹介するのでチェックしてみてください。 - 伸ばす強さは「痛気持ちいい」がベスト

かたまった筋肉を伸ばすときの強さは、痛くない状態を「レベル0」、痛い状態を「レベル10」とすると、「レベル6」あたりの「痛気持ちいい」くらいの強さがベストです。

※妊娠初期、低血圧、腎臓・心臓などに持病をお持ちの方、現在通院している方などがストレッチやセルフマッサージを行う場合はかかりつけ医に相談のうえ、行ってください。

【実践1】運転席で座ったままできる「首まわり」のウォーミングアップ

1つ目に紹介するのは、「首まわり」の緊張をほぐすための脱力系のウォーミングアップです。

かたまってしまった筋肉を、あえて極限まで緊張させて(=ホールド)から、一気に脱力させる(=リラックス)動きを繰り返すことで筋肉をほぐす「ホールドリラックス」という方法です。

◆オガトレ流ポイント

実はカラダがかたい人にとって、「筋肉を伸ばす」というストレッチはハードルが高く、難しいと感じることがよくあります。とくに「首」まわりの筋肉はガチガチにかたまりやすい部位。だから、いきなりストレッチをするよりも、先に緊張をやわらげておくと、そのあとのストレッチが効率的に行えます!

運転席に座ったままで10秒を2セット行うだけなので、とっても簡単! もちろん立って実践してもOK。ただしストレッチは、必ず安全な場所に停車した状態で行いましょう。デスクワークで疲れたときにもおすすめです。

では、さっそくやってみましょう!

①リラックスして、ラクな姿勢をとる

両腕をだらんと下ろしてラクな姿勢をとります。立って行う場合は、両足を肩幅くらいに開きましょう。

②両肩を耳に近づけるように、ギューッと力強く引き上げて10秒キープ

両肩を上げてギューッと力を入れて緊張を保ったままの姿勢で、10秒キープします。

③10秒キープしたら、一気に肩を落とす。①〜③を2セット行う

10秒キープしたら「ストン!」と一気に力を抜いて肩を落とします。これを2セット行います。

◆オガトレ流ポイント

肩を上げるとき、あごは引いておくこと! あごが前に出てしまうと、首の後ろに余計な負担がかかってしまいます。また、肩を上げることに一生懸命になりすぎて、息を止めないこと! リラックス&深呼吸をしながら行いましょう。とくに高血圧の方は無理をしないでください。

ゆるめたい筋肉に、あえて力を入れることでやわらかくする方法もあるんですね! 私、ライター内舘は普段デスクワークが多いので、10秒という短時間で首まわりの疲れが簡単にとれるなら、「普段の生活にも取り入れよう!」という気持ちになりました。

【実践2】運転席で座ったままできる「肩甲骨」まわりのストレッチ

首まわりの緊張をほぐしたところで、2つ目に紹介するのは「肩甲骨」まわりのストレッチです。

首と肩甲骨をつなぐ「僧帽筋」という筋肉が伸びればOK!

このストレッチでは、背中の「肩甲骨(けんこうこつ)」を中心に、首から腰上にかけて広がっている筋肉「僧帽筋(そうぼうきん)」を伸ばしていきます。とても大きな筋肉で上部、中部、下部に分けられます。このストレッチではとくに「僧帽筋」の上部を意識して伸ばしていきます。

実はこの「僧帽筋」は「自律神経」が支配している筋肉なのだそう。つまり緊張や興奮といった精神状態に影響を受けやすく、運転中はすぐに凝りかたまってしまいがちな筋肉なのです。

①片手を腰の後ろに当て、反対の手で頭をつかむ

上写真では、左手の甲を腰の後ろに当て、右手で左耳の上あたりをつかんでいます。

尾形さんにはわかりやすいように立った状態で紹介してもらいますが、運転席で座ったまま行ってもOK! 立って行う場合、両足は肩幅くらいに開いて立ちます。

後ろから見ると、腰に当てる手の甲の位置は背骨のあたりです。

②右手で頭をつかんだまま右下にゆっくり倒し、30秒キープ

右手で頭をつかんだまま、右下に向かってグーッとゆっくり倒します。痛気持ちいいところで止めて、30秒キープ。アゴは上げず、首が真横に倒れるように意識しましょう。反対側も同じように行います。

◆オガトレ流ポイント

頭を真横に倒すとき、背中にまわした手はしっかり腰に当てたままにしておくこと。肩の位置が固定されて「僧帽筋」を的確に伸ばすことができます。

私、ライター内舘は手で頭をぎゅーっと倒して「首」の横を伸ばすストレッチならやったことがありましたが、反対側の手を腰に当てるだけで、こんなにも伸び感が違うなんてびっくり! 肩をしっかり固定することで、痛気持ちいいレベルがぐーんと上がり「じんわり効いているなぁ〜」と実感できました。

【実践3】ストレッチの仕上げ「肩甲骨まわり」のエクササイズ

最後の3つ目は、先ほどのストレッチでほぐした「肩甲骨まわり」の筋肉「僧帽筋(そうぼうきん)」を、全体的に大きく動かすエクササイズをご紹介します。しっかりと動かしておくことでストレッチ効果を保つことができます。

「僧帽筋」を柔軟にすると体幹が安定して姿勢が改善され、「首」だけでなく「肩」が疲れにくいカラダへと整っていきます。

尾形さんにはわかりやすいように立った状態で紹介してもらいますが、このエクササイズは運転席に座ったままでも、立って行っても、どちらでもOKです!

①両肩に手をのせ、胸を張る

肩の力を抜いてリラックして行います。立って行う場合、両足は肩幅くらいに開いて立ちましょう。

②ひじを大きく前まわしを10回、後ろまわしを10回行う

ひじをできるだけ大きくまわし、首、肩、背中の全体を大きく動かすイメージで行いましょう。胸を張って行うことで、より大きく筋肉を動かすことができます。前まわしを10回、後ろまわしを10回、これを1セット行えばOK!

横から見るとこんな感じです。

ここで、体のかたさに自信がある(!?)カエライフ編集スタッフも挑戦してみたところ、「肩が痛くて…肩に手をのせたままだと、うまくまわせません…!」との切なる訴えが…。尾形さん、ヘルプー!

◆オガトレ流ポイント

肩に手をのせたままだと痛みを感じて腕をまわせない人は、肩に手を置く必要はありません。上写真のように腕を伸ばして大きくまわせばOKです!

肩甲骨まわりの筋肉を大きく動かすことができれば、エクササイズの効果はあります。二の腕が筋肉質の人もやりづらいかもしれませんので、同じように行ってみてください。

私、ライター内舘もやってみましたが、日頃の疲れで肩甲骨まわりがガチガチにかたまっているせいか、肩甲骨まわりが「バキバキ!」とものすごい音が鳴り、なかなかうまく動かせませんでした…。

でも、教えてもらったあと、毎日のルーティーンとして続けてみると、日を追うごとにスムーズに動かせるようになりました。そして首にガッチリこびりついていた(!?)痛みが、徐々にやわらいでいき、オガトレ効果を実感!

【まとめ】肩→腰→首の順番でストレッチすれば、格段に運転疲れが解消できる!

いかがでしたか? 全3回にわたって「肩」「腰」「首」の運転疲れを解消するストレッチを紹介してきましたが、今回で終了です。

どのオガトレ流ストレッチも、痛みを感じる部位そのものをストレッチするのではなく、根本的な原因となっている筋肉にもアプローチするものばかりで、勉強になりました!

また、尾形さんによると、運転疲れをしっかり解消したいなら、いままで紹介した「肩」「腰」「首」のストレッチを組み合わせて行うこともおすすめなんだそう。

◆オガトレ流ポイント

ストレッチは「大きな筋肉」や「カラダの外側の筋肉」から動かしていくのが効率的なので、どの部位から行うか順番が大切です。

いままで紹介したストレッチを組み合わせる場合、「肩」→「腰」→「首」の順番で行うと、より効率的に伸ばすことができます!

なるほど、ストレッチする順番を守ると効率よく筋肉を伸ばせるんですね。時間がないときほど、効率的にストレッチできるのはうれしいです!

運転疲れを残さずにオガトレ流ストレッチでしっかり解消して、快適なドライブを楽しんでください!

ライター 内舘 綾子

東京都生まれ。Instagramをきっかけにキャンプメディアのライターを始める。キャンプ好きの父親の影響で子どものころからキャンプに親しむ。1歳と5歳の2児の母となった現在も、週末は家族でキャンプへ行くママキャンパー。Instagram @___a.y.a.k0uchi__

取材・文/内舘 綾子

撮影/矢野 宗利

イラスト/あかね大佐(オガトレ)

※この記事は、カエライフに2020年9月3日に掲載されたものです。