トヨタ・MR2|ぼくは、車と生きてきた #17

自動車ライター下野康史の、懐かしの名車談。日本車初の、ミッドシップ2シーター「トヨタ・MR2」。

この記事をシェア

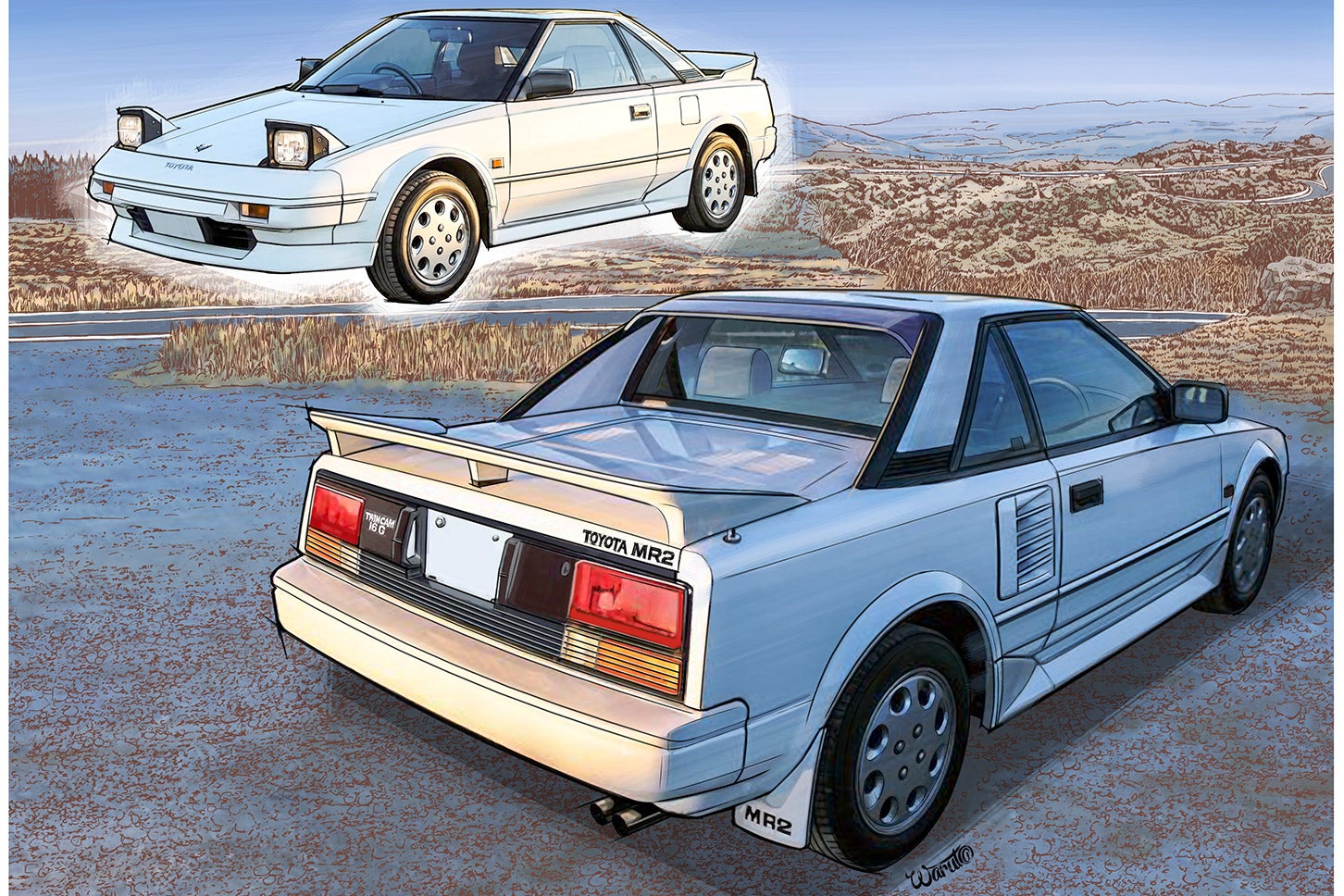

トヨタ・MR2

84年に登場したMR2は、日本初のミッドシップ2シーターである。

ミッドシップというと、大きなエンジンを縦置きに搭載した重厚長大なスーパーカーがまず思い浮かぶかもしれないが、FF小型車の横置きパワートレーンを使えば、コンパクトなミッドシップスポーツカーが低コストでつくれる。コロンブスの卵的発想で、初めてそれを実現したのが72年のフィアットX1/9。MR2はそれに次ぐ量産ミッドシップカーだった。

デビュー時のエンジンラインナップは、1.6リッター4気筒DOHCと1.5リッター4気筒SOHC。いずれもカローラFXと共通のパワートレーンである。車重は1.6リッターのMTモデルで980kg。初代MR2はそこそこのライトウェイトスポーツカーでもあった。

だが、オイルショックと排ガス対策の70年代が明け、ハイパワー競争が激化しつつあった当時、トヨタはこのクルマをあえてスポーツカーとは謳わなかった。アメリカで“ミスターツー”と呼ばれたりした車名“MR2”は、「ミッドシップ・ラナバウト2シーター」の略であると説明された。“runabout”とは「町を小気味よく走りまわる小型車」くらいの意味である。

初代MR2は、個人的にも思い出深い。かつて所有していたからだ。走行3万km足らずの85年型Gリミテッドを知人から譲り受けたのは96年。ボクの時計ではつい最近のことである。

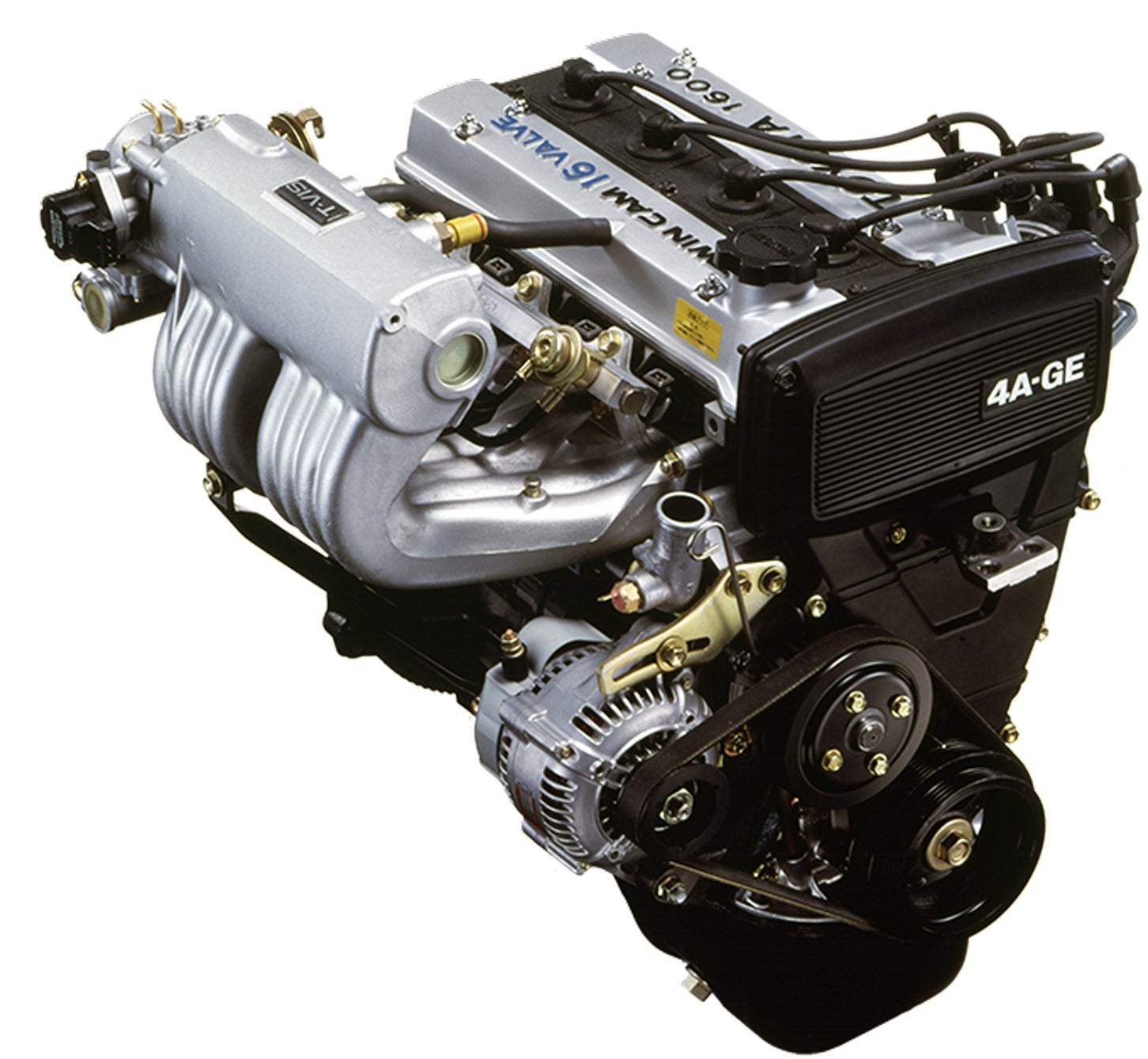

1.6リッターエンジンは、AE86レビン/トレノでもおなじみの4A-G型。乾いたサウンドを発して、高回転まで気持ちよく回るエンジンだが、130psはとくにパワフルというわけでもない。むしろトルクが細い感じがした。そのかわり、軽量を武器にスイスイ走る。カルーく速い、のだ。

ミッドシップだからといって、劇的に操縦性がスポーティだったり、ファン・トゥ・ドライブだったりということはなかったが、ノーズの軽さはさすがだった。パコパコした作動音はちょっと安っぽかったものの、ワイヤコントロールのシフトは軽かった。クラッチを始めとして、ペダル類も軽い。運転席のアイポイントは低かったが、ダッシュボードも低い位置にあるため、視界はよかった。

それやこれやで、すごく運転しやすいクルマだった。スポーツカーというよりも、たしかにラナバウトである。ミッドシップという、レーシングカー由来のエンジン搭載レイアウトを採用しても、トヨタはお醤油風味の食べやすい味に仕立てた。すでにギラギラとアブラっこかった80年代半ば、MR2はそうしたライト感覚が新鮮で、またそれが魅力でもあった。

大阪で親戚の不幸があり、MR2で東京から駆けつけた。ぼくのクルマは、イメージカラーの地味ィなツートーンだったので、お葬式に乗りつけても大丈夫である。初めて会った親戚のおばあさんを助手席に乗せて、駅まで送っていった。そんなことがフツーにできるミッドシップカーだったのだ。

(この記事はJAF Mate Neo 2016年12月号掲載「ぼくは、車と生きてきた」を再構成したものです。記事内容は公開当時のものです)

メーターパネルの左右に生える前方後円墳のようなスイッチは、向かって右がヘッドライト、左がワイパーを操作するためのもの。

1600cc自然吸気モデルに搭載された4A-G型エンジン。ドライバーのすぐ後ろに置かれ、後輪を駆動した。

当時のスポーツカーではおなじみの装備だったTバールーフ。このモデルにもオプションで設定されていた。