三菱・ミラージュ|ぼくは、車と生きてきた #15

自動車ライター下野康史の、懐かしの名車談。もう1本のシフトレバーで、エコとパワーを両立「三菱・ミラージュ」。

この記事をシェア

三菱・ミラージュ

三菱初のFFコンパクトハッチが、1978年に登場した初代ミラージュである。

フロントにエンジンを搭載し、駆動も前輪で行う。部品点数が減ってつくりやすいし、スペース効率も高いというのがFFコンパクトハッチの特徴だが、ミラージュは、日本車としては初代ホンダシビック(72年)、初代ダイハツシャレード(77年)に続くモデルだった。

初代ミラージュのルックスはなかなか新鮮だった。半年遅れで5ドアも加わったが、最初は3ドアのみ。そのせいもあって、日本車なのに、デザインがゴチャゴチャしていない。プレスドアを採用するなどして、ボディのフラッシュサーフェス(面一化)にいちはやく取り組んだ成果だ。

機構面で最も注目を浴びたのは、最廉価グレードを除くすべてに標準装備の”スーパーシフト”である。6気筒の高価格車でもなければ、当時はまだMTがあたりまえの時代だが、ミラージュは1.2/1.4リッター4気筒エンジンと4段ギアボックスとのあいだに高低2段の副変速機を与えた。ギア比の高いほうがエコノミーレインジ、3割ほど低いほうがパワーレインジ。組み合わせで言うと、前進4×2段、後進1×2段のギアを持っていた。オフロード四駆車でもないのに副変速機を備えるユニークな大衆車だった。

スーパーシフトのセレクターは、4段MTのシフトレバーの右側にあった。位置的にはドライバーに近いが、レバー長は短い。クラッチペダルを踏めば、走行中も切り替えができた。

ミラージュが出たのと同じ78年に、筆者は自動車雑誌の編集部に入った。発売後ほどなく、その編集部は長期テスト車としてミラージュ1400を購入したので、運転するチャンスは少なくなかった。外観の印象同様、素直ないいクルマだったが、スーパーシフトの効用はいまひとつ理解できなかった。

エコノミーレインジは一般走行。パワーレインジが登坂用、あるいは荷物や人をたくさん乗せたとき用、メーカーはそう説明していたが、山坂や積載時でもエコノミーで不都合はなかったように思う。

とはいえ、床からシフトレバーが2本も出ているスーパーシフトは、夢のある新機軸だった。実際、初代ミラージュのヒットはこの二刀流シフトレバーの貢献大だったと思う。

90年代に入ってから、コルディアに長年乗るオーナーを取材した。クーペ風3ドアハッチバックのコルディアは、最後までスーパーシフトを採用していた三菱車である。

新車から11万km乗り続けてきたオーナーは、女性。メカにはくわしくないので、燃費がいいと聞いたエコノミーレインジに入れっぱなしで使ってきた。

ところが、あるときから目に見えてエンジンのパワーが落ちてきたので、ためしにパワーレインジに切り換えてみると、「加速性能が生き返った」という。長い目で見ると、スーパーシフトの効用にはそんな若返り効果もあったのかと、認識を新たにした。

(この記事はJAF Mate Neo 2016年10月号掲載「ぼくは、車と生きてきた」を再構成したものです。記事内容は公開当時のものです)

側面から眺める。ウインドー周りのドア枠が一体にプレスされた、プレスドアを採用しているのがわかる。

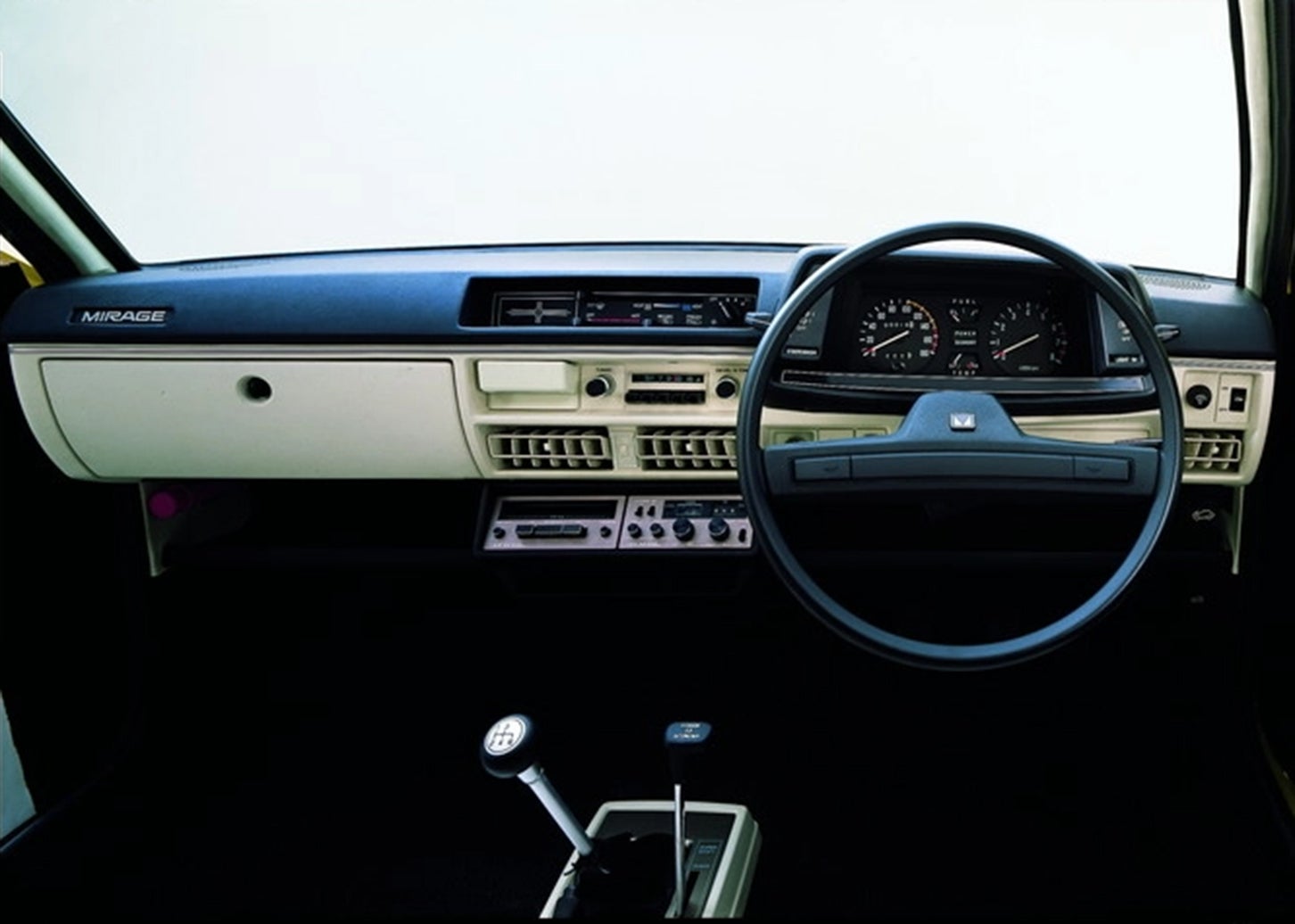

フロアから2本生えているシフトレバーのうち、運転席側にあるのがスーパーシフトのノブ。手前側がエコノミーレインジ、奥側にシフトするとパワーレインジとなる。この2本のシフトレバーを駆使すれば、8通りのギア選択が可能になった。

インテリアは、外観同様にシンプル。